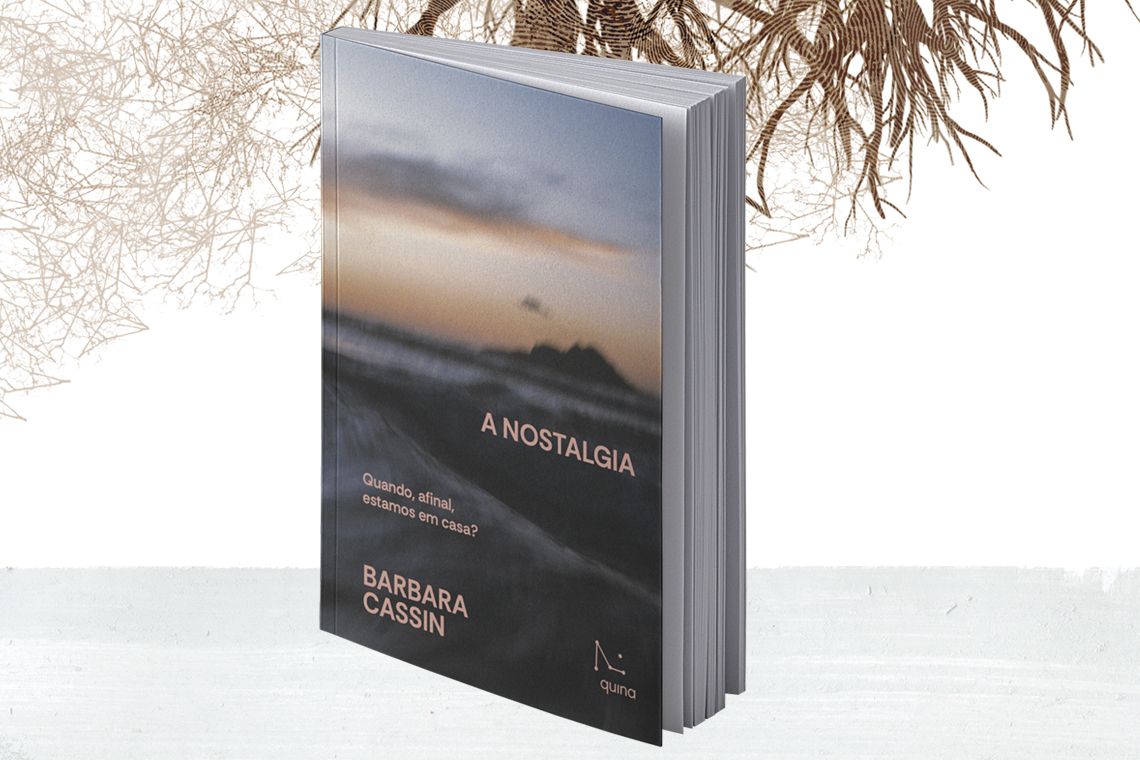

A nostalgia de Barbara Cassin, publicado em 2024, pela editora Quina, traduzido por Cláudio Oliveira, é um livro potente e forte, que traz questionamentos sobre o nosso estar no mundo. Aqui, a noção de “nostalgia” é revisitada ganhando outros contornos e mais atuais, a partir de uma relação com o passado, com a cultura clássica, que marca o pensamento e outras obras da filósofa francesa. Cassin é a responsável pelo Dicionário dos intraduzíveis, um projeto que envolve vários estudiosos, diversificado e plasmável, pois em cada língua que encontra uma casa o Dicionário sofre obrigatoriamente transformações.

A palavra nostalgia é de origem grega, formada por (nostos), que significa retorno, e por (algós), que significa dor, basta pensar que o sufixo “algia” é usado correntemente em palavras como nevralgia, hemorragia... Refere-se, portanto, ao desejo de voltar para um lugar que está distante. Este sentimento em A nostalgia é trabalhado a partir de três figuras, Ulisses, Eneias, personagens literários, e Hannah Arendt. Essas três vidas são marcadas pela distância, pelo exílio, que já evoca a ideia de nostalgia, que ganhará um novo sentido.

Ulisses é sem dúvida a figura clássica ligada ao retorno, o herói grego que tem sua história contada nas páginas da Odisseia de Homero. Depois da guerra de Tróia, Ulisses (ou Odisseu) leva 10 anos para retornar à sua terra natal, à sua Ítaca. Aqueles que ficaram na ilha acreditam que Ulisses tenha morrido, começam a refazer suas vidas. Penélope, contra sua vontade e sob pressão do pai, passa a aceitar a corte de pretendentes, mas um novo casamento só acontecerá quando ela acabar de tecer uma peça. O final desta história já sabemos: Penélope tece de dia e desfaz o trabalho feito à noite, na esperança do retorno de Ulisses, para a sua pátria. A leitura de Barbara Cassin, que foi aluna de Heidegger e teve uma longa amizade com Lacan, desloca essa ideia de retorno a um lugar fixo e a uma língua para discutir temas extremamente contemporâneos: pátria, exílio e língua materna. Foi Dante Alighieri quem, segundo ela, melhor compreendeu Ulisses fazendo do herói grego um “emigrante que não deseja retorno”, e está em um dos círculos do Inferno. O quadro O retorno de Ulisses (1968) de Giorgio De Chirico é outra representação desse desejo de não retorno, num cômodo de uma casa, o que se vê na imagem central é um estar em casa não estando em casa:

A fidelidade sedentária é colocada em xeque por essa leitura de Ulisses, visto como aventureiro, nômade, cidadão do mundo. De um lado, o sentimento pela sua Ítaca, e tudo o que isso comporta, e, do outro, o desejo e a curiosidade por novos encontros e descobertas. É o mar a sua casa.

Eneias, personagem de Virgílio, fugindo da guerra de Troia com o pai e o filho, passa por algumas aventuras até chegar no Lácio (Itália), onde seus descendentes fundarão Roma. Eneias, grego, terá de aprender uma língua nova, terá de falar a língua do outro neste seu exílio. “Eneias não falará mais o grego, mas o latim, a língua daqueles que habitam ali onde ele se instala. O exílio obriga a abandonar a língua materna. Terra dos pais, língua das mães: é com a língua do outro que se faz uma nova pátria.” Contudo, isso não significa a eliminação do ser-grego, mas uma “mestiçagem”. O que sobressai desta experiência de exílio é que a linguagem, e não mais o território, passa a ser o critério de identidade; de fato, em Roma, a idéia de pátria ligada a uma origem perde seu sentido, basta pensar na extensão e movimento do próprio Império Romano. A relação entre língua e povo sofre, então, abalos. Eneias sente-se em casa, fundou uma cidade, mas não está naquela casa primeira, que continua existindo, mas de outro modo e mesclada.

Depois dessas duas figuras literárias, passa-se para uma figura real: Hannah Arendt, nascida em Hannover, em 1906, uma das teóricas políticas mais importantes do século XX. Livros como A condição humana, A banalidade do mal, As origens do totalitarismo marcam a nossa história mais recente. De origem judia, depois que Hitler é eleito, em 1933, se vê obrigada a deixar a Alemanha, passando pela Suíça, pela França (em 1937 perde a cidadania alemã) até se estabelecer em Nova York. É aqui, passando por várias línguas, e, sobretudo, numa língua outra, o inglês — falado com sotaque alemão —, que ela passa a ser a Hannah Arendt que hoje conhecemos. Mas quando a Arendt, numa famosa entrevista de 1964, é perguntada se sente nostalgia do tempo antes do exílio, ela responde: “A Europa pré-hitleriana? Eu não posso dizer que não tenho nostalgia alguma dela. O que restou dela? A língua”. Uma língua numa coordenada espacial que não está mais ligada a um povo. Ela ainda vai dizer “A língua alemã é, em todo caso, o essencial do que permaneceu e que eu conservei de forma consciente”. Ou seja, uma “conservação” e um sentimento de afeto pela língua que se dá a partir do contato com outras culturas e outras línguas. “Raízes aéreas”, expressão usada por Cassis, é uma forma então política e ética de se pensar um lugar no mundo, não fechado com muros, mas aberto, no ar. Neste sentido, a errância pode muito bem se configurar como uma forma de vida, que desloca e desconstrói a ideia primeira de “nostalgia”. Em Nostalgia, portanto, temos um sentimento que não aponta mais para um ponto fixo, mas enfatiza a ideia de acolhimento, para de promessa de um lugar que possa ser visto como “próprio”. É esta a nossa contemporaneidade, marcada pelas migrações, pelas trocas linguísticas, que não deixa de ser um posicionamento ético.

Sentir-se em casa numa casa à qual não se pertence foi a experiência de Barbara Cassin com a Córsega, ilha do mediterrâneo, hoje pertencente à França, mas que no passado já havia sido parte do território italiano. Diz a filósofa: “Um sentimento forte, estranho, pelo fato de que eu não tenho ancestrais nessa ilha, não nasci ali e não vivi ali nem a minha infância nem a minha juventude. Eu não sou corsa, eu nasci em Paris, moro lá, trabalho lá, e lá tive e criei meus filhos”. Cassin não está em casa, mas, ali, estranhamente, está em casa. Que sentimento é esse? O que isso nos fala em relação à nossa contemporaneidade, em que alguns movimentos parecem querer construir mais e mais muros? A resposta pode estar em outra frase do livro: “Uma pátria, como uma língua, “não pertence”.

Nesse sentido, fica ainda mais claro, agora, como a ideia de “nostalgia” é revirada do avesso. De fato, não é uma referência a algo que se perdeu/deixou, trata-se de uma conquista por meio da relação que extrapola os vínculos familiares, que não é já dada pelo outro, sendo algo que se constrói por meio de uma vivência e de uma experiência que delineantes de uma trama muitas vezes escondida. Uma palavra para definir esse novo olhar para a nostalgia é, sem dúvida, hospitalidade. E isso fica confirmado pelas últimas palavras de A nostalgia: “Quando, afinal, estamos em casa? Quando somos acolhidos, nós mesmos, os nossos próximos e a nossa, as nossas línguas”.