No Museu da Biblioteca Nacional, um prédio com arquitetura eclética inaugurado em 1910 no Rio de Janeiro, cujos vitrais podem confundi-la com uma catedral, há um acervo chamado “Inferno”. São obras raras e consideradas impróprias para a época em que foram lançadas. Apesar do nome, são guardadas sob temperatura controlada contra a corrosão do tempo. Há ali um exemplar da revista Sans dessous que, no dia 28 de outubro de 1909, estreou com Suzana Castera, uma prostituta francesa cuja fama propagou-se – até a exaustão, dizia-se – pelos frequentadores dos bordéis e esquinas da metrópole carioca.

À época, as autoridades abriam novas avenidas, alteravam o nome de ruas. Mas, por mais que tentassem, eram incapazes de impedir que regiões conhecidas pelos conventos, como a Lapa e seus arredores ou locais históricos, como a atual Praça Tiradentes, fossem substituídas por áreas de meretrício. O sexo pulsava nos parques mal-iluminados, nos clubes exclusivos à elite como o High Life, durante os passeios dos rapazes chamados de “alegres” (homossexuais), chegava junto aos navios, e ia parar em capas de revistas e colunas sociais, que resistiam à censura com trocadilhos, charges e eruditismo; ou pregavam o malfadado destino de todas as coisas devido à libertinagem, que sobrevivia nas arestas da sociedade. As notícias passavam de mão em mão, à boca pequena, despachadas de escritórios insuspeitos do Centro, ou nos jornais de grande circulação.

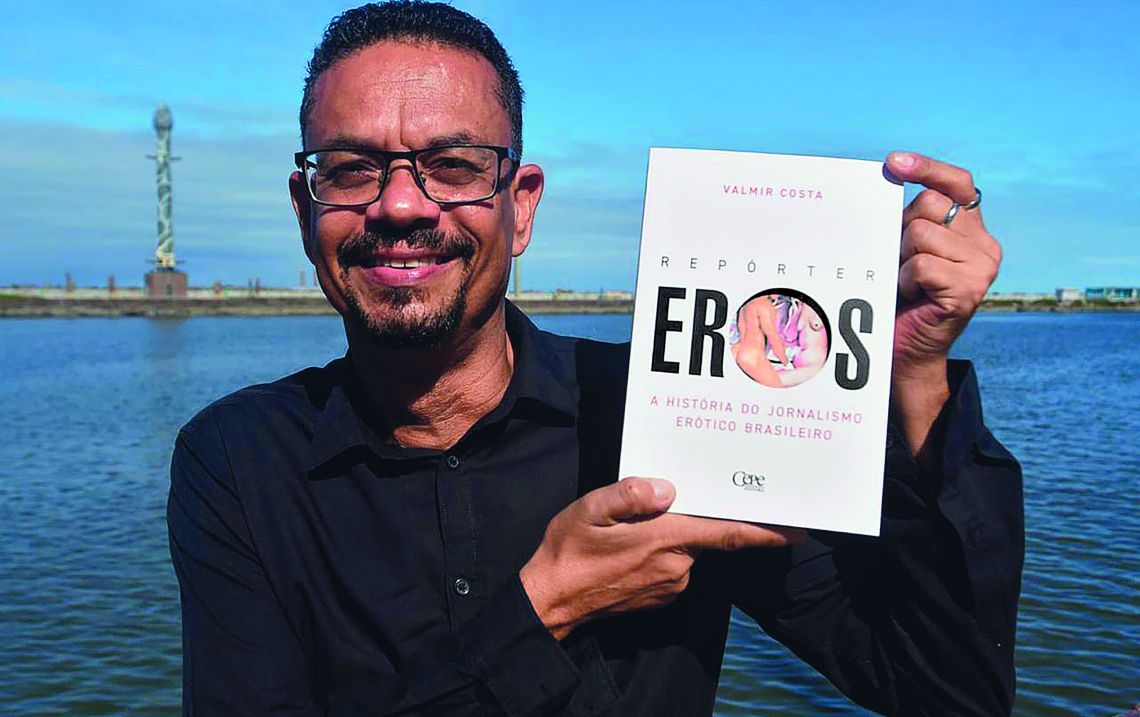

O jornalista Valmir Costa, sujeito que se considera pouco tímido e dado a ousadias no meio acadêmico, se habituou ao garimpo dessas edições. Aos 33 anos, ele já era mestre pela Escola de Comunicações e Artes da USP e doutor formado pela Universidade Federal de Pernambuco.

Valmir fez descobertas surpreendentes para o lançamento de Repórter Eros: a história do jornalismo erótico brasileiro (Cepe Editora), que conquistou o Prêmio Jabuti Acadêmico, na categoria de Comunicação e Informação de 2025. Lançado em julho de 2024, o livro, dividido em 10 capítulos, vai do início da imprensa vigiada no Brasil sob a Coroa portuguesa ao auge das revistas sensuais com famosos nus nos anos 1990 até “o começo do fim”, entre os anos 2000 e 2010, quando a internet substitui o papel e impôs às revistas eróticas a condição de lembranças espalhadas em pilhas puídas nas bancas de jornal.

No passado, por exemplo, Valmir encontrou uma revista de 12 de julho de 1868, em que os homens dos cabarés do Rio de Janeiro amargavam a despedida de Aimée, uma famosa dançarina do café-dançante Alcazar Lyrique, que, após fazer a vida no Brasil, anunciou um melancólico retorno à Paris onde nasceu. Um grande baile fora organizado para o adeus.

Em meio à algazarra da boate, na atual Rua Uruguaiana, estava um senhor negro, de pequenos e redondos óculos, que registrava a intempérie e atendia pelo apelido de Dr. Semana, na revista Semana Ilustrada. “O grande sol despede seus últimos raios, e não tarda que vá iluminar outras regiões. Vamos nós preparando as velas, que a noite aí vem”, lamentava-se o colunista. O tal do Dr. Semana era, na verdade, Machado de Assis.

O escritor fazia parte do primeiro embrião da imprensa erótica que, à época, tentava pregar moralidade, mas, nas entrelinhas, divulgava endereços de bordéis para entreter os leitores que, à luz do dia, faziam-se de desentendidos e até moralistas na vida pública.

Hoje, Valmir tem oito caixas de revistas. Pelo peso, custam a ser carregadas nas mudanças que fez pelo país como pesquisador. Na despensa da casa onde vive, em Ipojuca, Região Metropolitana Sul do Recife, estão organizadas revistas como a G Magazine, Playboy, Sexy, Vip, Intimus. É um modesto invólucro particular dada a imensidão de fotografias de sexo explícito, pênis e seios à mostra, a que o pesquisador se propôs a estudar desde 1994, quando apresentou o primeiro trabalho de conclusão de curso sobre jornalismo erótico.

Valmir tentava decifrar parte de um dilema: o que é pornografia? O que é erotismo? Como a sociedade distinguia o que era de bom gosto para ser divulgado ou não? Para isso, ele usou a interpretação semiótica greimasiana, elaborada pelo francês Algirdas Julien Greimas.

Em resumo, ele dividiu dois eixos: a moralidade e a imoralidade. De um lado, o que era considerado erótico. Do outro, pornográfico. No centro desse quadrado, estava o sexo. O arranjo entre o que era moral e imoral era influenciado de acordo com o significado que a época atribui a cada um desses elementos, sem que o tema do sexo fosse extinto como motor.

Daí, a edição acanhada de Sans dessous ter ido parar no “Inferno” e que a descrição refinada e bem-humorada do Dr. Semana causasse mais choque e reprovação do que as publicações com pênis eretos e poses quase ginecológicas das revistas dos anos 2000.

A linha entre a permissão e proibição era jogada no meio de campo. Jornais conservadores acusavam as publicações “galantes” ou “alegres”, como se chamavam, de grosserias para a opinião pública. Os reflexos dessa divisão se perpetuaram durante décadas na nossa imprensa. Uma revista publicava sobre os passeios de homens que faziam sexo com outros homens. Em resposta, associações médicas publicavam tônicos, feitos à base de uma conserva de rosas, zinco e estricnina contra comportamentos de “fraqueza” (ou homossexualidade). Era uma espécie de guerra fria dos costumes, que continuou por décadas.

Entre os anos 1980 e 2000, por exemplo. Valmir mostra como revistas como Marie Claire, da editora Globo, e Cláudia, da editora Abril, passaram a publicar dicas sexuais com chamadas em tons picantes aos leitores sem serem “contaminadas” por imagens de sexo explícito ou mesmo de nus frontais, que deixavam pouco para a imaginação, como a revista gay G Magazine e Sexy. Também tentavam, claro, atrair o público feminino, que sempre foi explorado à exaustão pelas revistas masculinas e que não eram o alvo das revistas com homens nus.

As percepções sobre essa moralidade nem sempre são socialmente espontâneas e sofriam influências de grandes grupos de poder econômico e político, que tentavam manejar o público sobre o que era de bom-tom – e bom para os negócios – de se ver circulando pelas gôndolas.

Durante a ditadura militar, por exemplo, um acordo de cavalheiros entre generais e donos de grandes editoras chegou ao consenso da “cota de um seio só”, em 1977. Nem mesmos os militares mais pudicos podiam menosprezar que a vida sexual do brasileiro era indomável e que se fazia muito dinheiro com sexo. Com decretos e canetas à mão, impôs que as modelos de revistas com grandes circulações fossem apresentadas, como diz o nome, com apenas um seio à mostra. E nada de mulheres com camisetas brancas e molhadas. Quem sabe uma nádega, aqui e ali, mas acompanhadas de reportagens com textos bem-esculpidos por repórteres e editores que davam a aparência escarlate de certa finesse sexual.

O que aconteceria após os ditadores, Valmir já havia visto na história de todas as sociedades, em especial a nossa. No século XIX, a Coroa Portuguesa já havia censurado teatros e proibia atrizes, que julgavam serem sensuais demais e que costumavam atrair a atenção e os trocadilhos dos cronistas e escritores.

Nas primeiras décadas da República, o presidente Hermes da Fonseca (1855-1923) também já havia dado aval político ao Centro da Boa Imprensa, no Rio de Janeiro, e à Liga da Boa Imprensa, em São Paulo, controlados por padres que classificavam e censuram revistas em categorias como “inofensivo”, “com reservas” e “prejudicial”. Em todos esses períodos, uma era de controle sobre os hábitos levaria, irremediavelmente, a uma época do desbunde na imprensa, como o autor chama. “A história é cíclica”, pontua Valmir, em entrevista à Pernambuco.

Na década de 1980, com a ditadura militar já combalida, a revista Ele Ela publica o primeiro primeiro nu frontal da imprensa brasileira de grande circulação, após a censura afrouxar as rédeas ante a abertura democrática. Em chamadas, claro, provocadoras: “sem censura!”. Na edição 132, é anunciada Helena Ramos, “rainha nua do cinema brasileiro”; Mary, gata do mês da Penthouse, e “mais sete lindas garotas”. Grátis, um pôster duplo “gigante”. A tiragem de 170 mil exemplares se esgotou em 48 horas. Naquele mesmo ano, a Playboy correu atrás: 19 “aeromoças” peladas. “E, a pedidos, a volta triunfal das favoritas dos leitores, agora sem censura.”

Não é que a sociedade tenha se libertado por completo. Valmir teve quatro bolsas de pesquisa negadas para tratar do tema. Nos anos 1990, ele redigia à mão textos jurídicos para justificar o acesso a acervo com materiais censurados no Ministério da Justiça, em Brasília. Falava linha por linha o texto de algum decreto antigo por telefone a uma funcionária que, apesar de solícita, demorava semanas para lhe enviar documentos sobre censura, atas de reunião e qualquer documento que o ajudasse a esmiuçar como os governos agiam contra a imprensa erótica.

“A funcionária me enviou um microfilme, em que a gente consegue ampliar em um projetor. Mas nunca consegui fazer isso funcionar. Depois, então, tive que pedir que ela tirasse uma cópia e me enviasse”, relembra. Em São Paulo, Valmir telefonou para Paulo Negrão, controlador da G Magazine. O jornalista já havia feito a parte dele: havia ido às bancas de jornais, resgatado revistas velhas e novas, e composto parte da sua biblioteca, que, como dizia Jorge Luis Borges, é uma espécie de “Paraíso”. Mas este paraíso particular de Valmir ainda carecia de material sobre a principal publicação gay do país – que ainda carregava ares infames e homofóbicos.

Negrão foi irredutível por muitos anos. Próximo à morte, em 2020, o empresário retornou para o jornalista e lhe propôs uma espécie de herança: uma coleção de revistas internacionais e edições da G Magazine. Entre elas, a de Mateus Carrieri, ator que catapultou a revista na 11ª edição ao patamar das mais atraentes e lidas no mercado editorial, com milhares de discretos assinantes.

“É uma época onde você quer ver pelado alguém que já viu vestido”, diz Valmir. Com cachês astronômicos, atrizes e atores de novelas, programas de auditório, como Tiazinha, vendiam milhares de cópias e alargava, em praça pública, o conceito do que era obsceno – ou fora de cena, como diz Valmir – e o que era simplesmente a exposição e apreciação do que, na falta de termo mais apropriado, era sensual, artístico ou, como no jargão popular, revista de mulher pelada.

A internet foi implacável com esse universo cisalhado do jornalismo erótico e pornográfico. Em 2020, Valmir acessou a página da Sexy e constatou que os empresários, outrora sentados em suas grandes meses de marfim em São Paulo, pediam ajuda dos leitores para financiar uma nova edição. Seria preciso de R$25 mil para salvá-la do fim. Cerca de dois anos antes, a Playboy já havia saído de circulação. Em 2013, havia sido a vez da G Magazine dar adeus.

Todos sabiam o quão inevitável seria manter a tradição das revistas eróticas, que no passado das grandes metrópoles passavam de mão em mão entre os leitores. A vaquinha da Sexy, que tinha verdadeiros fã-clubes nacionais de leitores em seu auge, atingiu apenas 27% do valor desejado e decretou o fim de sua sobrevida.

Ao mesmo tempo, desde 2016 crescia a popularidade de plataformas como OnlyFans, onde qualquer indivíduo com disposição comercializa os próprios conteúdos adultos – sem grandes reportagens, sem as despedidas machadianas nas noites dos cabarés cariocas e, agora, obliterada entre milhares de anônimos autônomos. O sexo adquiriu camadas ainda mais individuais e discretas. As seções aos fundos de locadoras ou a simples interação com um jornaleiro rodeado por imagens de pessoas nuas alocou a sexualidade à privacidade dos celulares.

Hoje, Valmir encontra revistas eróticas do passado, ansiadas por milhares a cada mês, recônditas em sebos e sites de venda online a preços módicos. “É uma questão de oferta e demanda, não é?”, diz. Ele, porém, não é um pessimista. Há ainda revistas que gostaria de manusear. Há ainda publicações por aí que podem ajudá-lo a clarear nosso modo de vida pendular entre a moralidade e a imoralidade. Não que todos queiram deixá-las tanto à mostra.

Ainda há, em especial, o acervo do “Inferno” da Biblioteca Nacional, onde uma Suzana Castera resiste envelopada, cada vez mais desbotada, e longe das bancas – e onde Valmir nunca obteve acesso pessoalmente às suas páginas amareladas, restritas e, à época de seu lançamento, malditas. Valmir contentou-se, então, por ironia, a consultá-las digitalizadas e online na página da biblioteca.

Em Repórter Eros, não há imagens de mulheres ou homens pelados. Ao contrário, é uma contextualização séria de como nós, brasileiros, exercemos e observamos nossa sexualidade mesmo que uma parcela tente alterar o nome de nossas ruas, classificar como impróprio aquilo que nós lemos e receitar falsas curas milagrosas para nossas orientações e identidades.

As revistas, especialmente, demonstram a insistência da história em se repetir até os dias atuais, onde o sexo torna-se o primeiro alvo de alas conservadoras em busca de poder e também nos ajudam a entender como ainda lidamos com a complexidade dos nossos desejos. Ou, como não lidamos.

“Nós encontramos a Veja na biblioteca da USP para estudos. Mas não encontramos a G Magazine ou a Playboy? Por quê?”, diz. “Uma coisa eu te digo: muitas revistas eróticas não vão ser estudadas na Biblioteca Nacional. E, se estiveram lá, estarão no ‘Inferno’.”

Texto atualizado em 6/8/2025, às 11h45