Ideias para adiar o fim do mundo — este título é uma provocação. Eu estava no quintal de casa quando me trouxeram o telefone, dizendo: ‘Estão lhe chamando lá da Universidade de Brasília, para você participar de um encontro sobre desenvolvimento sustentável’. (A UnB tem um centro de desenvolvimento sustentável, com programa de mestrado.) Eu fiquei muito feliz com o convite e o aceitei, então me disseram: ‘Você precisa dar um título para a sua palestra’. Eu estava tão envolvido com as minhas atividades no quintal que respondi: ‘Ideias para adiar o fim do mundo’. A pessoa levou a sério e colocou isso no programa. Depois de uns três meses, me ligaram: ‘É amanhã, você está com a sua passagem de avião para Brasília?’. ‘Amanhã?’ ‘É, amanhã você vai fazer aquela palestra sobre as ideias para adiar o fim do mundo.’

“No dia seguinte estava chovendo, e eu pensei: ‘Que ótimo, não vai aparecer ninguém’. Mas, para minha surpresa, o auditório estava lotado. Perguntei: ‘Mas todo esse pessoal está no mestrado?’. Meus amigos disseram: ‘Que nada, alunos do campus todo estão aqui querendo saber essa história de adiar o fim do mundo’. Eu respondi: ‘Eu também’.”

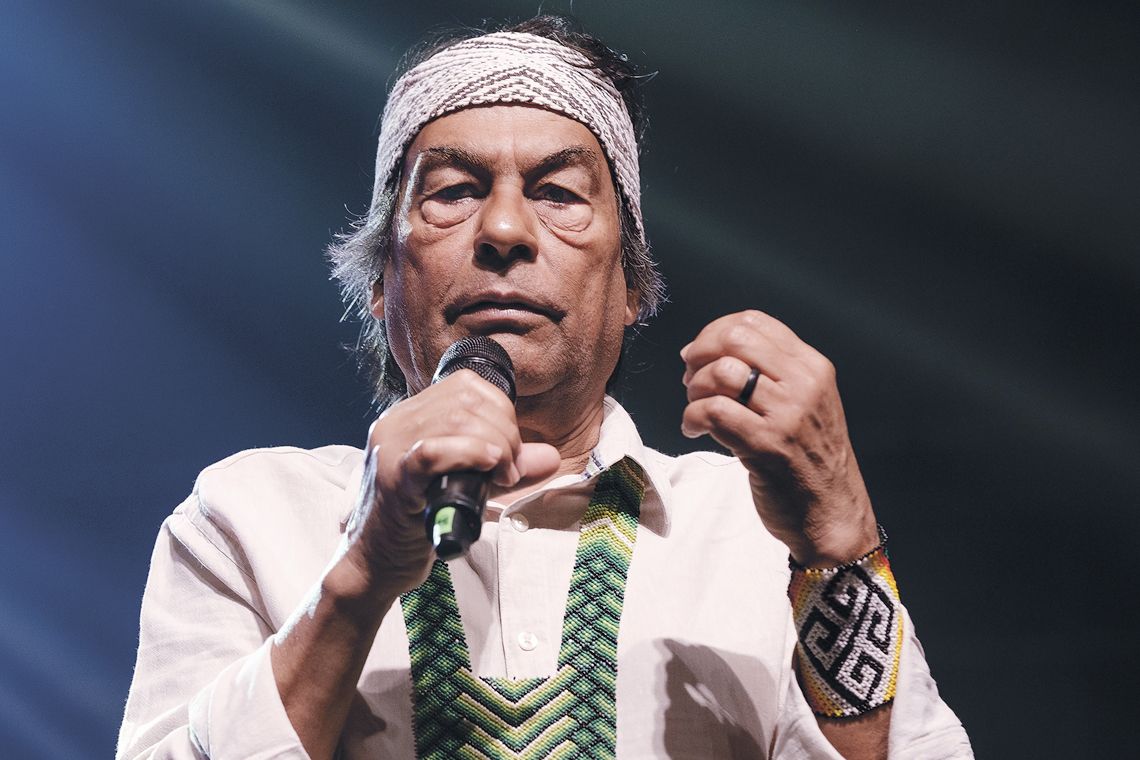

O trecho acima, extraído do livro Ideias para adiar o fim do mundo (Companhia das Letras, 2019), de Ailton Krenak, evidencia três dos atributos do autor: habilidade para contar histórias, humor sutil e peculiar noção do tempo. Essas qualidades aparecem não somente nos livros, mas nas suas conversas, como nesta entrevista à Revista Pernambuco. Nela, o líder indígena, ambientalista, poeta, escritor brasileiro e membro da Academia Brasileira de Letras, acostumado a ser convidado a falar para tratar de temas relativos à luta dos indígenas por demarcação de terras e à questão adjacente a esta, a defesa do meio ambiente, discute, na maior parte desta entrevista, assuntos literários e linguísticos.

Ideias para adiar o fim do mundo, a propósito, é o livro mais vendido de Ailton Krenak, sendo traduzido, também, para diversos idiomas, como inglês, francês, italiano, espanhol, alemão e holandês. A obra surgiu a partir dessa mencionada palestra – que, na prática, acabou sendo uma forma de valorizar a tradição oral, tão presente na cultura indígena. Ailton diz que começou a escrever livros aos 60 anos, mas o primeiro publicado foi em 2000, aos 47 anos, O lugar onde a terra descansa, surgido de uma entrevista que durou 40 horas. Ao todo, são 10 livros, sendo o mais recente, Kuján e os meninos sabidos (Companhia das Letrinhas), lançado em junho de 2024.

O pouco tempo como autor publicado não o impediu de ser eleito para ingressar na mais renomada instituição da literatura nacional, a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 5, que já pertenceu a Rachel de Queiroz e, mais recentemente, a José Murilo de Carvalho. O anúncio – do primeiro indígena a ingressar na ABL – foi feito em 5 de outubro de 2023, sete meses após ter tomado posse na Academia Mineira de Letras, marcando também o mesmo ineditismo.

Na ABL, Ailton Krenak tomou posse, numa cerimônia em 5 de abril de 2024, a 14 dias do Dia dos Povos Indígenas, anteriormente conhecido como Dia do Índio – data instituída por Getúlio Vargas, em 1943. Dez anos depois, nascia Ailton Alves Lacerda Krenak, em Itabirinha, Minas Gerais, no médio Rio Doce, na quase divisa com o Espírito Santo. Aos 17 anos, ele mudou-se com sua família para o Paraná, onde tornou-se produtor gráfico e jornalista.

Em 4 de setembro de 1987, dois anos depois de fundar a ONG Núcleo de Cultura Indígena, Ailton Krenak, aos 34 anos, subia à tribuna da Assembleia Nacional Constituinte, vestido com um terno branco, segurando um potinho na mão. Enquanto falava, pintava o rosto com tinta de jenipapo. “O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros do Brasil. Vossas Excelências são testemunhas disso”, afirmou, no discurso de três minutos e meio. Sua presença, ali, é considerada fundamental para a aprovação dos artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988, que formam a primeira e mais clara legislação em favor dos indígenas.

Em 1988, participou da fundação da União dos Povos Indígenas, organização que visa representar os interesses dos povos originários no Brasil. No ano seguinte, integrou a criação da Aliança dos Povos da Floresta. Retornou a Minas Gerais, onde voltou a se dedicar ao Núcleo de Cultura Indígena, que idealizou, na região da Serra do Cipó (MG), o Festival de Dança e Cultura Indígena, promovendo a integração entre as diferentes etnias – das 800 nações originárias, 180 sobreviveram.

Segundo Darcy Ribeiro, em O povo brasileiro (1995), só na primeira metade do século XX, a população indígena total teria diminuído de 1 milhão para 200 mil pessoas. A população nativa do país, no século XVI, era estimada entre 2 e 4 milhões de pessoas, distribuídas em mil povos diferentes. Nos anos 1980, quando Ailton Krenak ingressou fortemente no ativismo, a população Krenak (que significa “cabeça da terra”), antes chamada de Botocudos, tinha apenas 63 pessoas. Em 1994, esse número subiu para 99 e, em 2022, segundo o IBGE, alcançou 654. Os Krenak enfrentaram diversas perseguições, ao longo da história da terra já denominada Brasil, sendo encurralados até o Vale do Rio Doce (Watu, na língua Krenak), o último refúgio dessa etnia, que sofreu com as consequências da maior tragédia ambiental do Brasil, em 2016, colocando o rio, de 853 km de extensão, “em coma”.

Nesta entrevista, Ailton Krenak fala sobre a importância da manutenção das línguas indígenas, cujo direito de existir foi reconhecido apenas na Constituição de 1988. Em 1500, eram faladas mais de 1.300 línguas. Cinco séculos depois, o IBGE contabilizou, em 2010, 274 línguas indígenas, faladas por 1.693.535 indígenas, o que representa 0,83% da população total do país, segundo o Censo de 2022.

“Em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, me perguntaram: ‘Como os índios vão fazer diante disso tudo?’. Eu falei: ‘Faz 500 anos que os índios estão resistindo, eu estou preocupado com os brancos, como que vão fazer para escapar dessa’. A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que nós somos todos iguais”, disse Krenak, em Ideias para adiar o fim do mundo.

Na década de 1980, ele usou um raciocínio semelhante a esse, para defender a força indígena, em meio à ameaça contra outra etnia. “Se sobrar uma maloca deles, eles são os ianomâmis. Eles são diferentes disso que você pensa que é a população do nosso país, que, se 90% morrerem, o país acaba”, relembrou, em 2023, no programa Conversa na Rede, em diálogo com o antropólogo carioca Eduardo Viveiros de Castro, o que dissera a um repórter nos anos 1980. “Essa gente (indígena) não acaba. Mesmo que desapareçam 90%, aquela mostra que fica contém tudo que precisa para continuar existindo”, observou o indígena.

Gostaria de começar perguntando sobre o termo “literatura indígena”; se é um termo adequado, diante do fato de que são vários povos indígenas, várias línguas.

— Nós podemos falar sobre essa designação, sobre como nomear essa literatura, na própria conversa. Porque nós temos colegas, Olívio Jekupé, por exemplo, que é um autor indígena, ele é guarani. Ele é muito definitivo ao dizer que a literatura que ele faz, ele chama de literatura nativa. Então, a gente pode começar a conversar sobre o tema e, em algum momento, a gente vai falar sobre essa distinção, nos últimos anos, entre autores indígenas de diferentes lugares de fala, digamos assim, de diferentes etnias, que escolhem nomear a sua própria escrita. Só isso já é uma experiência, do campo da literatura, muito relevante, para ser refletida: como um mesmo contingente, digamos assim, de comunidades, de povos, decidem nomear a sua escrita. O fato de a literatura indígena ter a oralidade como fundo, implica numa experiência muito recente de autores indígenas publicando ensaios e até mesmo romances. Mas a maior parte dos títulos de autores indígenas, que nós temos publicado nos últimos 30 anos, são textos memorialistas, digamos assim. Eles falam das histórias que ouviram dos seus pais, dos seus avós. Um dos livros mais difundidos do autor Daniel Munduruku é Meu vô Apolinário, que invoca uma ideia de transmissão através da oralidade, das histórias que vão inspirar essa literatura. Então, o Daniel Munduruku, o Olívio Jekupé, a Eliane Potiguara, autoras e autores indígenas que, a partir, digamos, das últimas duas décadas, se tornaram presentes no debate sobre literatura. Essa literatura foi nomeada como “literatura indígena”, porque ela é escrita por indígenas. Mas Olívio Jekupé, por exemplo, diz que faz uma “literatura nativa”. Há uns 15 anos, tive uma conversa com o editor Sérgio Cohn, que conduziu diferentes projetos editoriais a partir da Azougue, editora que ele criou. Dentro da série de obras que o Sérgio Cohn organizou nos últimos tempos, tem uma coleção chamada Encontros, e nela, um volume Ailton Krenak. A gente falou sobre esse tema, essa literatura, e eu disse pra ele: “bom, se a gente for dizer que tem uma “literatura árabe”, que tem uma ‘literatura americana’, uma ‘literatura latino-americana’, uma ‘literatura africana’, a gente vai discriminar tanto a literatura que nós vamos fazer uma espécie de desconstrução da história da literatura”.

A literatura, eu acho que ela é universal. Independentemente de ser feita por africanos, gregos ou troianos. Assim como eu acredito que, na ideia da poesia, não caberia a gente dizer que tem uma poesia masculina, LGBT, Cis? Essa é a minha opinião. Outras pessoas vão dizer “Não, mas claro, existe um lugar de fala distinto de cada um”. Eu não estou discutindo lugar de fala, eu estou falando de literatura. Nesse sentido, para mim, a literatura é universal. Porque, senão, a gente ia dizer que a Bíblia é uma literatura divina. E o resto da literatura é o quê? Profana? Eu acho que é um pouco de cisma querer distinguir essa literatura com tanta preciosidade. Eu já acho demais existir uma literatura infantil. Eu não faço literatura infantil, mas eu publiquei, junto com a minha colega Rita Carelli, um título, Kuján e os meninos sabidos, e ele está indexado como literatura infantil, ou infanto-juvenil. Acontece que aquela história, que é a base de Kuján, é o mito de origem do povo Krenak. Como você vai dizer que o mito de um determinado povo é uma literatura infantil? Então, nomear as diferentes experiências literárias a partir da origem dos autores, seria uma discriminação, que eu acho, infrutífera. Porque a gente teria que nomear cada autor de acordo com o lugar de onde ele vem. A gente ia falar de uma “literatura chinesa”, “literatura portuguesa”, “literatura americana”. E, no caso, a literatura americana é de onde? Do Norte da América? Do Sul? É um tema aberto. A gente pode falar o que quiser sobre literatura.

A quem interessa esse tipo de designação? Ao mercado, à crítica? A quem interessa, já que não aos autores?

— Talvez haja algum autor que tenha mesmo a preocupação de endereçar a sua literatura, no sentido de “eu fiz essa escrita”. Na tradição de onde eu venho, a tradição que me inspira é a da oralidade. E a oralidade é radical, ela desautoriza o autor. A literatura da oralidade é universal por excelência. Da cultura afro-brasileira, a gente ouve, por exemplo, Conceição Evaristo dizendo que são muitas vozes. Outros autores, também de matriz afro-brasileira, vão insistir numa voz coletiva. A minha colaboração como autor sempre vai deslocar o sujeito narrador em favor de um coletivo. Eu sempre estou acreditando que estou contando uma história coletiva. Os meus pequenos livros que saíram são ensaios, Ideias para adiar o fim do mundo, A vida não é útil, O futuro é ancestral, que ecoam um pensamento coletivo. Mesmo não sendo uma adaptação de nenhuma história tradicional. Esses três títulos não são adaptações, mas a gente tem muita literatura, assinada como “literatura indígena”, que são adaptações de fábulas, de contos, de histórias antigas, escutadas em volta do fogo ou simplesmente recolhidas de bibliotecas. Eu já encontrei dezenas de títulos, publicados como “literatura indígena”, que foram textos buscados de publicações, algumas inclusive etnográficas ou antigas, que foram colhidos em comunidades indígenas, em diferentes regiões do país. Nós temos autores não indígenas que publicam, também, histórias indígenas. Aí a pergunta é, então aquilo não é “literatura indígena’? Porque, no caso, aquele autor que publicou a história, por exemplo, de O Sol e a Lua, coletado lá pelos anos 1930, 1940, por alguém como Nunes Pereira, um pesquisador, historiador, que, nos anos 1930, 1940, 1950, reuniu obras com o título de fábulas indígenas. O Nunes Pereira, que publicou Moronguêtá, que, na língua Tupi, a tradução seria “narrativas”. Esse Moronguêtá reúne muitas histórias, e alguns autores indígenas contemporâneos leram essas histórias e as adaptaram. A história da onça e o veado. A história da conquista do fogo. Eles vão dizer: “quem tinha o fogo antes era o jacaré”. E os animais da floresta decidiram que iam disputar o fogo. Aí, eles vão contar como o urubu conseguiu roubar o fogo. Ou como algum outro pássaro, ou bichinho esperto, conseguiu a façanha de carregar um pequeno coco que guardava à noite lá dentro. E que, no caminho, enquanto ele carregava à noite, ele teve a curiosidade e abriu esse coco, e a noite se espalhou pelo mundo. Como a gente estava conversando agora há pouco, há muitas histórias que sugerem episódios de fim de mundo. Esse do herói que abre um coquinho e ele solta a noite, e dispara uma noite sem fim, e não tem mais dia, pode significar um fim de mundo. A gente não precisa imaginar que o fim do mundo é um desastre, é um dano monumental para todos os seres, e tudo. A gente pode entender também como o fim de uma determinada narrativa de mundo. Um mundo que tinha dias, dias e dias, que, subitamente, é invadido pela noite. Isso é um conto indígena. E ele está presente na escrita de vários autores, indígenas e não indígenas. Os modernistas adoravam pegar essas histórias indígenas. O Mário de Andrade, por exemplo, pegou uma: Makunaima. Que agora você está escutando a palavra Makunaima, mas você estava cansada de escutar Macunaíma. Porque é assim que ficou sendo conhecido, pela história que Mário de Andrade escreveu desse herói. É um herói Makuxi. Um herói Makuxi de um povo que está vivo, que conta suas histórias, e que reivindica, inclusive, uma correção naquilo que Mário de Andrade disse sobre o herói deles, o Makunaima. Eu tive a alegria de conviver com um grande artista do povo Makuxi, chamado Jaider Esbell. Um artista que se espalhou em criações. Em 2021, ele foi curador da Bienal de São Paulo, e organizou um pavilhão inteiro de arte indígena lá dentro. Ele dizia que os macuxis estavam reivindicando a devolução do avô Makunaima, que os modernistas sequestraram e trouxeram para São Paulo, para a Semana de Arte Moderna. E que agora a tarefa dele era levar o Macunaíma de volta para a floresta. Quer dizer, uma história dentro de outra história, dentro de outra história, dentro de outra história. Um caleidoscópio de histórias. Como é que nós vamos sair daqui e dizer que tem uma escrita que é X? Essa escrita é indígena. O meu amigo Olívio Jekupé fala “é uma escrita nativa”. Quando ele diz isso, está querendo abrir uma possibilidade para dizer que essa escrita é de povos originários daqui do continente, do continente americano. E que não é exatamente de índios brasileiros. Se ela é nativa, pode ser uma escrita que emerge do chão, que brota do chão, do chão onde nós vivemos. Eu não tenho muito problema com essa coisa de designar a literatura que eu faço. Eu, no máximo, me interesso em informar que ela vem da oralidade, de uma tradição de contadores de histórias: aqueles que acreditam que, enquanto a gente contar uma história, o mundo vai continuar a existir. Quando eu lancei o livro Ideias para adiar o fim do mundo, na Flip, em 2019, antes um pouco de a gente entrar pelo cano da pandemia, uma escritora, uma amiga que também é antropóloga, ela escreveu uma resenha e evocou Sherazade, para introduzir um comentário sobre Ideias para adiar o fim do mundo, apontando a minha experiência literária como um esforço de contar mais uma história, como nas Mil e uma noites. Vai adiando, vai adiando o fim enquanto conta mais uma história. Parece que essa história precisa ser contada com muita vontade. Ela tem que ser uma entrega, a ponto de fazer o seu executor ficar paralisado e deixar você vivo. Não é assim a história da Sherazade? Enquanto ela conseguisse contar uma história, o sultão a deixava viva. E se a gente imaginar que esse sultão é o tempo? Enquanto a gente contar uma história, o tempo, o sultão, vai ter que escutar. E a gente vai ficar respirando. Porque, para contar a história, precisa respirar, inspirar, respirar, inspirar. É uma poética de existir. Não a literatura como fim, mas como exercício. Imagina que você vai perguntar a alguém, “mas por que você escreve?” Outro dia, eu escutei alguém dizendo “Eu escrevo para suportar a vida”, como se ele estivesse achando a vida um fardo tão pesado, que, sem a literatura, ele não conseguiria suportar. A minha experiência com essa literatura livresca, essa literatura que tem que virar livro, é muito recente. Só depois que eu estava bem adulto, digamos que meu primeiro livro de autoria foi depois dos 60 anos. Eu estou com 71. O primeiro livro que eu assinei tem o título de O lugar onde a Terra descansa. É um diálogo, um diálogo sobre rituais, festas que aconteceram durante um período em que eu organizei o Festival de Dança e Cultura Indígena, numa serra, em Minas Gerais. Esse festival reunia pessoas de diferentes etnias. O povo Krenak era anfitrião de um terreiro onde tinha esses encontros. Eram registrados esses encontros com fotografia. E quatro autores, quatro fotógrafos, ofereceram as imagens para os textos de O lugar onde a Terra descansa, que coincide com esse terreiro de festas, de danças, de rituais. É o primeiro livro que eu assinei como autor. Depois, demorou para sair Encontros, com a editora Azougue. Curiosamente, nenhum desses livros existe mais. Eles não foram reeditados. Há uma possibilidade, agora, de reedição, com tradução para o francês, saindo no ano que vem, na França. O título que, aqui no Brasil, foi feito pela Azougue, na coleção Encontros, vai sair por uma editora na França no ano que vem. Vai ser uma experiência interessante. Porque eles estão recuperando textos de 15, 20 anos atrás.

Mas vai sair aqui no Brasil também, ou somente lá?

— Essa edição, que está sendo preparada para o francês, é acrescentada de dois ou três textos que vão estar na condição de fortuna crítica. Eles vão acompanhar a obra, situando-a na história, no tempo. E relacionando-a com o movimento indígena no Brasil, com o fato de eu ser um dos fundadores desse movimento indígena contemporâneo e de ter incidido no debate político acerca dos direitos indígenas. Então, um capítulo desse livro vai basicamente falar da minha atividade política, da minha interação com a agenda do movimento indígena. E talvez chegue até a reportar o fato de agora a gente ter uma ministra indígena – coisa impensável, impensada, improvável, na década de 1990, quando, aliás, não havia literatura indígena. A literatura indígena, eu demarcaria em 40 anos. Eliane Potiguara publicou A terra é mãe do índio, em 1989. Então, em 2029, vai fazer 40 anos. Ela reivindica ser a primeira autora a publicar no Brasil. Depois, o Daniel Munduruku publicou Meu vô Apolinário e publicou outros títulos pela Companhia das Letras, por outras editoras. O Kaká Werá também formava esse trio de escritores inaugurais. Antes, eram antropólogos que escreviam histórias indígenas. Aí, a gente volta àquela história, vamos dizer que os antropólogos faziam literatura indígena? Porque o assunto era indígena e os autores não eram. É um assunto interessante, essa questão da literatura: como nomear essa literatura?

Como surgiu a ideia de escrever esse novo livro, Kuján e os meninos sabidos?

— Ele é uma adaptação de um fragmento de uma história maior, que eu publiquei em um dossiê, para a Academia Mineira de Letras. O dossiê se chamava Poesia e Literatura Indígena em Minas Gerais. Antes de eu entrar na Academia Mineira de Letras, fui convidado a organizar uma edição, uma publicação de uma revista da academia que, geralmente, se configura como um dossiê anual, abordando algum tipo de literatura, e a gente estava convidado a fazer, naquele ano. Dentro dessas histórias que estão no dossiê, tem uma que é O livro da Vó Laurita, de minha autoria e que elenca uma série de histórias do povo Krenak. A Vó Laurita é uma matriarca dos Krenak. Aprendemos muito com ela. Enquanto esteve viva, ela era a principal fonte de orientação para as novas gerações, sobre a nossa história, a étnico-história, sobre a nossa cultura, a língua. É uma daquelas poucas senhoras que envelheceram falando da própria língua materna e ensinando para os outros. Foi uma fonte inesgotável de referência para a minha geração. Eu reuni, em homenagem a ela, várias histórias. Uma delas é uma história que tinha o título singelo de Quando Deus andava nas aldeias. “Quando o Deus”, entendeu? Não é uma locução que afirma “deus”, mas uma que fala “o Deus”, quer dizer, algum deus. E esse demiurgo, esse criador, que foi o responsável pela existência dessas pessoas que são os Krenak, os Burum. Depois que ele criou essa gente, ele deixou essa gente aqui na Terra e foi para o cosmos, Eras. Um dia ele teve saudade das criaturas dele e decidiu que queria vir aqui, na Terra, visitar suas criaturas. Mas ele, no caminho, falou, “E se eles tiverem se tornado monstros? Então eu vou me disfarçar em um tamanduá para visitar essas criaturas, para que eles não me reconheçam.” Então, ele veio na forma de um tamanduá. Tamanduá, na língua Krenak, é o kuján. Ele veio na forma de um tamanduá. E quando ele aterrissou aqui na Terra, quando ele pousou na Terra, ele pousou numa campina onde um grupo de caçadores agarraram ele na hora. Qualquer analogia com a história de outros deuses que pousaram aqui e foram decapitados, é mera coincidência. A gente podia fazer igual àquelas legendas de filmes, que dizem, qualquer semelhança com isso ou com aquilo é coincidência. Então, qualquer (que seja a) semelhança com o que fizeram com outras divindades que baixaram na Terra, esses caçadores vão levar ele para comer. Eles vão coloca-lo num churrasco. Vão abater e fazer um churrasco. Os dois meninos sabidos, as crianças, percebem a intenção dos adultos e correm para proteger o kuján, o tamanduá, e pedem aos adultos para brincar com o bicho. E levam o bicho para ficar com os meninos, na cabana dos meninos sabidos. Lá, o kuján deixa os meninos saberem qual é a sua verdadeira identidade, quem é ele. E aí é uma epifania. É uma coisa maravilhosa, porque daí eles vão cantar, dançar, eles vão viver tudo que é o elemento daquilo que a gente chama de cultura. Porque eles vão, na verdade, recepcionar, receber tudo o que esse povo, depois, vai ter para se distinguir no mundo, com suas pinturas, seus cantos, os artefatos. Eles vão aprender a fazer um arco, flecha, a canoa, a casa, aprender a confeccionar objetos próprios para a sua realidade, para o seu mundo. O kuján fica com os meninos. Quando os adultos chegam, ele volta à forma de um bicho. Fica lá, fingindo que é um animal. Quando os adultos se retiram, ele volta a se revelar como esse demiurgo, esse criador, e continua contando histórias sem fim para os meninos sabidos. Até que chega o dia da festa e os adultos vêm para buscá-lo e levá-lo para o churrasco. Os meninos propiciam uma fuga para ele, sentando fogo na aldeia, o que eu acho genial. Os meninos simplesmente sentam fogo na aldeia e botam o mundo adulto e os adultos para se virar com aquele problema, enquanto eles dão a fuga para o criador. Eu acho linda essa história. Por isso que eu convidei a Rita Carelli para ilustrar essa história, porque eu achava que ela precisava ganhar uma expressão de imagens. Ela precisava ganhar imagens. Ela não tinha uma imagem. Ainda não tínhamos resolvido como é que a gente mostraria esse kuján. Essa ambiguidade de um bicho, um animal selvagem, que é a encarnação, digamos assim, de uma entidade, de um espírito que criou aquele mundo, e que agora estava voltando para visitar o mundo. É uma metafísica bem, digamos, sensível, para apresentar para as crianças uma ideia de criador. Ao invés de ser essa coisa chapada que restou como religião, a gente consegue diminuir o peso da ideia de uma divindade e consegue pousar essa divindade no chão, na forma de um animal silvestre em risco de extinção entre nós, que é o tamanduá. Em alguns lugares, não tem mais tamanduá-bandeira. Ele é um animal bonito, majestoso, de porte grande. E ele não tem mais lugar num mundo chapado de humanos. Os humanos ocuparam tudo quanto é espaço. A onça, o tamanduá, a anta. Os animais de grande porte que precisavam de lugar para viver, imagina como eles estão passando a pé com fogo no Pantanal, fogo na floresta, fogo para todo lado. Então, foi bom para evocar uma história sensível de um ser que volta ao mundo, aqui na Terra, para ver suas criaturas, e decide escolher a forma de um bicho e não dos humanos. Eu acho que os humanos não estão com essa bola toda. Os humanos estão precisando de cuidados.

Muitos indígenas são alfabetizados na língua portuguesa e têm acesso à leitura. Então, queria que você fizesse uma análise com relação a essa questão da oralidade e desse acesso à literatura que os indígenas têm hoje. Qual é a correlação de forças entre esses dois saberes, a oralidade e a leitura dos livros?

— Talvez não tenha havido nenhuma mudança tão decisiva assim, como parece. Vamos considerar que, até a Constituinte de 1988, o horizonte que a vida brasileira projetava para os indígenas era a integração. Quer dizer, era o fim dessa especificidade étnica e linguística. Os índios iam se integrar e acabar esse negócio de índios, de línguas indígenas, de culturas indígenas, sem chance para uma literatura indígena. Se você olhar a história do Ceará, por exemplo, até a década de 1990, não era reconhecida a existência de indígenas no Nordeste. Nem em Pernambuco, onde vivem os Pankararu, onde vivem outros povos. Se eu não me engano, também o Xucuru. Sergipe, Alagoas, nessas regiões do país, os povos originais desses lugares estavam integrados. Mesmo que eles produzissem uma literatura e uma narrativa de si, não iam ser chamados de literatura indígena, porque eles eram chamados de caboclos. “Caboclinho, flecha e tambor” (cantando). Os cavalos-marinhos, os caboclinhos. Então, olha o jeito que o Brasil assimila. Assimilação. A constituinte, em 1988, foi um divisor do tempo. Ela disse: “não, em Pernambuco, no Ceará, nas Alagoas, há povos indígenas, remanescentes, originários. Eles passaram por transfigurações”. É um termo que Darcy Ribeiro forjou: transfiguração étnica. É quando um povo, sob domínio imperial e o escambau, vira romano. Gaulês é gaulês. O gaulês não é romano. Você pode dizer que um gaulês é um romano. O Império Romano dizia que a França e todo mundo era tudo romano. A história é desse jeito. Até a Constituinte, em 1988, os indígenas iam virar todos integrados, brasileiros integrados. Como é que você ia distinguir uma literatura naquele lugar? A gente ia fazer a literatura que todo mundo faz. Por isso que eu fiz aquele comentário sobre uma literatura indígena, uma literatura negra, uma literatura grega, uma literatura troiana. Então, cabem esses comentários quando você tem uma memória de apagamento tão radical, onde a gente podia estar conversando aqui, agora, e nenhum de nós teria apoio na história para falar de literatura indígena, nem compará-la com outra literatura, porque ela estaria integrada à bibliografia de autores brasileiros. O que não deixa de ser ótimo, está em boa companhia. Mas por que emerge, a partir da década de 1980, 1990, com o advento da Constituição, o direito a uma literatura originária, própria, que pode ser escrita na minha língua? Foi a Constituição de 1988 que declarou que está autorizada outra língua que não seja o português. A única língua no Brasil era o português. A comunicação era em português. Acho que, há dois anos, foi inaugurada uma versão da nossa Constituição na língua geral, o nheengatu. O nheengatu é uma língua geral. Dizem que quem criou essa gramática foram os jesuítas. Por isso que ela se chama de língua geral. O nheengatu é falado na Bacia do Amazonas, no Tapajós, em várias outras regiões da Amazônia. Acho que foi Rosa Weber, do STF, que mandou preparar uma tradução do texto da Constituição em nheengatu. Depois, seguiram-se mais um ou dois textos, também em línguas indígenas, para mostrar que outras línguas também narram a história, a cultura e a diversidade étnica do Brasil. Está vendo como é que esse assunto dá pano pra manga? Quanto mais a gente vai puxando o fio, mais vai ficando comprido. Pensar essa literatura como uma novidade, seria correto. Como ela é uma novidade, não dá para comparar ela com nada. Você não pode comparar uma novidade com o que já existia. A literatura brasileira ocupa um destaque interessante no conceito das literaturas. É língua portuguesa, está no campo da lusofonia, integra coisas dos países lusófonos. Quando eu fui para a Academia Brasileira de Letras, a minha bandeira se ergueu como línguas indígenas. No meu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, eu disse “Vocês têm como missão difundir a lusofonia. Eu quero trazer para cá uma sinfonia de 305 línguas diferentes do português”. Foi quase um desacato, porque eu estava sendo admitido em uma academia que se acha, a Academia Brasileira de Letras. E eu falei com eles que estavam faltando 305, lá dentro. Está no meu discurso de posse, que foi publicado na revista da Academia Brasileira de Letras, que é organizada pela Rosiska Darcy, colega da academia. É uma revista muito apreciada. Tem uma entrevistona lá, onde eu falo sobre essa disposição de transformar a minha presença na Academia Brasileira de Letras num recurso de pôr em diálogo as línguas indígenas com o português da Academia. Antes só tinha o português da padaria, não é?

Na Academia Brasileira de Letras, você tem a oportunidade de realizar, por exemplo, ações voltadas para a causa indígena? Como é a sua relação com a instituição? Tem toda aquela mística em torno da ABL, mas vocês discutem essas questões da literatura indígena, por exemplo? Há espaço para isso?

— Só se eu levar essa proposição. Se eu não levar, vai passar em solene silêncio. Porque o modo de ecoar a realidade brasileira dentro da ABL é muito curioso, porque ela é uma instituição voltada para si mesma. Até outro dia, a maioria das pessoas nem sabia que existia a ABL. A ABL está se modernizando. Com a entrada do Gilberto Gil, com a entrada de Fernanda Montenegro, com a ida de pessoas extra-acadêmicas para lá. A Heloísa Teixeira, por exemplo, que você conheceu como a Heloísa Buarque. A Heloísa, que vem de uma outra academia, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tinha um projeto dela: Universidade na Periferia. Então, ela pegou uma turma da periferia e levou para dentro da Academia para fazer um estudo, que completou oito meses agora, e que vai formar 50, digamos, especialistas em Machado de Assis. Eles chamam de Machado Quebradeiro, porque eles são das quebradas. Heloísa Teixeira gosta de fazer esse tipo de estardalhaço. Então, ela leva para dentro da Academia, mas com essa linguagem da quebrada. Ela chama Machado de Assis de Machado Quebradeiro, e reivindica a negritude de Machado de Assis, leva a periferia para lá. Quer dizer, ao mesmo tempo que resgata esse grande autor da literatura brasileira. Machado de Assis hoje é consagrado, é traduzido na Europa. Os estudos literários relevantes no mundo botam Machado de Assis como Joyce. Com os grandes, que ele é mesmo. Lá nos Estados Unidos também, que eles são muito orgulhosos, eles já declinaram dessa atitude arrogante, e assumem que Machado de Assis está nos estudos literários nas grandes universidades deles. É publicado a toda hora. A gente não precisa mais ficar fazendo uma campanha para dar conhecimento sobre Machado de Assis. A obra dele é amplamente conhecida. Mas, aqui no Brasil, ele só está sendo apropriado porque a Heloísa decidiu criar Machado Quebradeiro e levar lá para dentro pessoas das favelas do Rio de Janeiro. Eu sou o padrinho dessa turma da Universidade da Quebrada. Eles se formaram dia 12 de novembro, e vai ser uma festa na Academia. Eu estou respondendo a sua pergunta sobre se é possível fazer coisas como essa, de invocar literatura indígena dentro da Academia. Só que eu escolhi convocar as línguas originárias. É um projeto meu, chamado Língua Mãe. Então é uma plataforma, dialogando com tecnologias e tudo, uma plataforma digital que eu estou pendurando no pescoço da Academia e que está escrito Língua Mãe. Só que não é a Academia que vai manter a plataforma. É um conjunto de colaboradores nossos, que é o Museu da Pessoa, o Museu dos Povos Indígenas ou Povos Originários, que sempre teve sede no Rio de Janeiro e que agora tem à frente desse museu uma mulher indígena, Fernanda Kaingang, e que eu convidei para a gente fazer uma convergência de juntar tudo que existe sobre línguas indígenas numa plataforma digital simpática, onde alguém de qualquer lugar de Pernambuco ou de qualquer outro canto do país pode fazer um post, pode entrar, como se você estivesse fazendo uma postagem no Instagram. Você tem o seu endereço, faz uma postagem e fica aberto para todo mundo. Essa é a plataforma Língua Mãe, Línguas Indígenas na Academia Brasileira de Letras, da minha autoria, minha proposição. E a gente cruza com os projetos da Heloísa, porque eles se abrem para a sociedade, ao invés de ficar lá dentro, refletindo sobre a sua própria instituição.

Inclusive, há uma discussão para a designação do idioma “brasileiro”. Já existe essa discussão, porque não faria mais sentido chamar de português devido a tantas influências que a língua portuguesa tem no Brasil.

— Mas, curiosamente, ainda é muito persistente o reclamo da língua portuguesa, como um status especial diante das outras línguas, as línguas de matriz africana, as línguas ameríndias, o castelhano, qualquer outra língua. Qualquer outra língua não alcança o mesmo destaque na Academia Brasileira de Letras que esse culto a Camões. Então, se tem uma entidade máxima no panteão, é Camões. Então, é a língua portuguesa. E a ABL investe muito naquela comunidade de línguas portuguesas. Tem uma mobilização forte dessa comunidade lusófona. A Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). Tem uma comunidade ampla que reúne gente que está na Índia, na China, nos países africanos de língua portuguesa, em Portugal, e o Brasil é um dos maiores contingentes de falantes desta língua portuguesa, junto com os outros de outros países. A ideia de uma língua “brasileira”, às vezes aparece, também, com a sugestão de “português brasileiro”. Lá em Portugal, um português sabe que aqui existe um português brasileiro, mas, aqui, os brasileiros não concordam, eles acham que tem um português. Lembro um poema do Oswald [de Andrade], Erro de Português: “Quando o português chegou/ debaixo duma bruta chuva/vestiu o índio/que pena!/fosse uma manhã de sol/o índio tinha despido o português”.

Há quantas línguas indígenas em extinção, hoje, no Brasil?

— Você sabe que nem se utiliza mais essa condição de “em extinção”? Nós estamos vivendo, agora, no mundo, o que a Unesco declarou de A Década das Línguas Indígenas. Então, nós estamos dentro de um período, onde são acionados mecanismos de pesquisa, identificação, restauro, recuperação, reanimação, e as categorias hoje são de “línguas vivas” e “línguas que estão dormindo”. Então, línguas não morrem, elas não se extinguem. Uma língua dorme, e ela volta a existir quando alguém sonha com ela. No debate, hoje, sobre as línguas indígenas, você encontra comunidades que tinham ficado privadas do convívio com a língua há 80 anos, 100 anos, e que estão agora retomando o contato deles com essa língua, a partir de registros que nem foram eles que fizeram, registro linguístico. Da mesma maneira que alguém aprende russo, francês, ele pode aprender uma língua nativa que tem registros. Não precisa ter um falante. Você pode ser a primeira falante de uma língua que existiu e que está dormindo. Eu acho um termo muito simpático, generoso, dizer que aquela língua dormiu, ela não morreu. É uma afirmação decisiva de que as línguas não morrem, assim como os sonhos não morrem. Um veículo importante de resgatar o convívio, a comunhão com essas línguas que dormem, é o sonho. Muitas pessoas trazem depoimentos de que, quando passaram a querer recuperar, ter contato com as suas línguas maternas, sonharam com os seus ancestrais cantando. E eles repetiram a cantiga. Será que não é isso que acontece nos terreiros de matriz africana, onde o pessoal está lá falando em Yorubá, falando Nagô, falando outras línguas, com as quais eles perderam contato quando foram trazidos, sendo escravizados aqui? Os donos de fazenda não deixavam esses escravos falar a língua nativa. Eles tinham que aprender a falar português, na marra, senão eles quebravam os dentes deles. Não podia falar gíria, falar a língua deles era proibido, porque na própria língua eles podiam conspirar contra o patrão. Os indígenas foram proibidos, por séculos, de falar suas línguas nativas. Suas línguas eram chamadas de “gíria”. “Para de cortar gíria aí, viu?”, falava o patrão, porque os nativos estavam falando suas línguas. Depois, foram generosamente chamados de “dialetos”, mas nunca língua. Língua é a portuguesa, língua é a colonial, língua é a do colonizador. Para nós, na América Latina, a língua é o inglês. É a língua do dono. Então, é uma rebelião dessas línguas que dormiram contra o dono. Então, essa rebelião das línguas que dormiam procura corpos para se expressar. E um desses corpos hoje é essa literatura que a gente chama de literatura indígena.

Alguns livros estão saindo de forma bilíngue, não é?

— Sim. É surpreendente a quantidade de títulos que você pode buscar que já vêm na língua nativa. A maioria deles em tupi. Porque o tupi é uma língua muito difundida. O nheengatu, por exemplo, a gramática é tupi. Então você vai entrar em contato com uma história, por exemplo, de uma mulher, uma autora indígena, Márcia Kambeba. Ela é cordelista, poeta, narradora, cantora. Ela publicou seu primeiro título nessa língua geral, nheengatu, onde ela diz que “a cidade é minha aldeia”, reivindica isso. Porque como ela nasceu, viveu fora, estudou fora de uma aldeia, ela carregava esse preconceito das pessoas não entenderem que ela podia ser uma mulher indígena, dando aula, vivendo numa escola dos brancos ou numa universidade e publicando. Então há, principalmente, mulheres indígenas publicando títulos bilíngues, que trazem histórias pessoais, histórias de suas famílias, biografias. A gente ainda não tem muita autoria indígena fazendo romance. Eu acho que ainda vai demorar, nesse formato romance. Mas já tem contos, tem ensaios, tem obras memorialistas. Tem muita coisa legal. E eu acho que vai crescer. Como é muito pequeno e novo, só pode crescer. Diferente das coisas que são muito grandes e que podem desaparecer.

Já que você tocou nessa questão de gênero, há mais escritores do que escritoras na chamada literatura indígena?

— A gente vai se surpreender se a gente comparar. Eu não teria como afirmar decididamente que hoje a gente tem mais nomes de autores do que nomes de autoras. Mas eu acho que está pau a pau. Será que é diferente do universo geral da literatura brasileira, onde ela é eminentemente masculina?

Tenho uma pergunta sobre o uso da tecnologia: as pessoas comentam muito sobre isso. Mesmo nas tribos mais afastadas, sempre aparece alguém com um celular. Você acha que esse uso de celulares, dessas novas tecnologias, vai ter um impacto positivo ou negativo na manutenção das culturas dos povos originários?

— Tudo que é novidade atrai. Os povos indígenas estão super interessados em novidade. Você disse muito bem. Nos lugares mais remotos, você vai ver uma pessoa mandando uma imagem de lá. Lá dos Yanomami. Se a gente fosse em um lugar imaginário, Yanomami, lá na fronteira com a Venezuela, aquela área invadida por garimpeiros, tem um Yanomami gravando, filmando e fotografando lá. Lá naquele lugar remoto. Lá no Vale do Javari, onde aconteceu aquelas tragédias todas, estão lá os Marubo, os Matsé ou Mayoruna, povos que nem têm seus nomes muito listados, mas que estão lá filmando, gravando, mandando matéria, disseminando. Tem uma revista feita pela Eliane Brum, chamada Sumaúma. Eles fizeram oficinas de formação e soltaram um monte de meninos e meninas indígenas pela floresta, fazendo matéria, reportagens. De vez em quando, sai a edição inteira da Sumaúma com reportagens feitas por autoras e autores indígenas. O que isso explica? Explica que os indígenas se apropriaram dessas novas tecnologias e, daqui para frente, só Deus sabe.

Existe troca, compartilhamento de ideias entre os escritores, entre os autores indígenas? E existe também, digamos, uma competição, algo nesse nível que existe muito na literatura feita pelos ditos brancos? A gente vê muita disputa de ego nesse universo da literatura basicamente, em sua maioria, feita por brancos. Mas existe isso, você percebe isso com relação à literatura indígena?

— Por ser muito recente, ainda não produziu esse tipo de efeito, que a gente podia chamar de efeito negativo. Ela ainda é beneficiária de muitos efeitos positivos. Por exemplo, imagina que eu sou convidado a fazer a curadoria de uma bienal. Eu vou procurar todo mundo que escreve literatura que a gente possa chamar de indígena, claro. Olha o que acontece, o movimento, é um afluxo, é puxando para cá, é chamando. Em novembro, houve um evento de ampla discussão sobre essa chave literatura indígena, que quer fomentar a literatura indígena, chamando autores, autoras e tudo. Com painéis, mesas, rodas de conversa, debates, lançamentos. É uma discussão ainda estruturadora do campo da literatura indígena, não mais voltado para as aldeias, mas querendo se aparelhar com essa literatura que está nas editoras comerciais. Deixa de ser obra de autoria feita ali, para mim, para a minha comunidade, e passa a ser dirigida a um público muito mais amplo. Dirigida às feiras literárias, aos festivais e tudo. E eu acho que ainda é um entusiasmo de coisa nova. Não criou ainda matéria para a competição. Ainda está assim: tem para todo mundo.

Mas teve uma polêmica com relação à sua entrada na ABL, o Daniel Munduruku ficou muito ressentido.

— Mas a gente não pode tomar essa situação tão excepcional como exemplo para pensar a literatura indígena e os outros autores. Ela aconteceu no cume da pirâmide. Dois autores. É isso. É a fogueira das vaidades. Mas ela não queima os outros. Nesse caso, ela só queimou uma pessoa, que ficou nu, por revelar uma incapacidade de cumprir um rito próprio da ancestralidade, que é: primeiro os mais velhos. Ele ainda vai demorar uns 20 anos para chegar à minha idade. Ele podia esperar. E foi ele que suscitou a crítica, dizendo que eu tinha me antecipado, atrapalhando a candidatura dele. Parece que não atrapalhei a candidatura dele, e, felizmente, ele não conseguiu atrapalhar a minha. E serviu para dar uma lição a todos nós. Seria coerente, a um autor indígena, dar precedência para os mais velhos? É o que ele fala na literatura dele e é o que nós falamos com a nossa literatura. A gente critica o costume dos brancos de abandonar seus anciãos. A gente convoca a ancestralidade. Seria coerente respeitar quem é mais velho. Só isso. Eu não acho que isso é indicativo de que a gente já tem essa competição entre nós. Não são todos os autores indígenas que querem ir para a Academia Brasileira de Letras. Quando houve uma vaga, tiveram dois. E eu entrei. Isso não deveria ser motivo de nenhuma celeuma. Deveria ser um motivo de celebrar a literatura indígena, porque um de nós foi admitido na Academia Brasileira de Letras, que é um lugar super prestigiado, independente do que ele seja de fato.

Mas ele até alegou que se você entrou, ele não terá a chance de entrar. Você acredita mesmo nisso, que, depois da sua entrada, não vai ter mais nenhum outro indígena na Academia?

— Olha, eu não vejo nenhuma razão para que isso aconteça. Será que depois que Gilberto Gil entrou, não entra mais nenhum negro? Sem noção, né? Não é questão de cota.

Eu acho que só caberia essa afirmação se a gente tivesse imaginado que a Academia Brasileira de Letras abriu cotas. Eu não acho. Então, se não é cota, mais uma vez parece que a argumentação ao contrário é mais debitada ao ciúme do que a qualquer coisa. Todos nós estamos sujeitos a ter ciúme. Não é porque é indígena ou porque é preto ou porque é branco. A gente pode ter ciúme. Ou, de repente, ter inveja. Uma inveja boba. Tipo, “ah, o filme de fulano agora está passando pra todo lado”. “Ele ganhou o Oscar”. Ou “ele ganhou o Jabuti”. Sabe essa bobagem? Na literatura, por exemplo, anunciaram a lista dos autores que foram admitidos. E no dia 5 de novembro, souberam quem recebeu o Jabuti naquela lista de categorias. Tem gente que morre por causa daquilo, que adoece, porque não tá na lista do Jabuti. Fazer o quê?

Eu queria trazer agora o assunto das queimadas. O mais surpreendente é que alcançou uma repercussão maior quando as fumaças chegaram em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu sentimento de ver essa tragédia de proporções gigantescas que tomou as florestas e os animais e as pessoas também.

— Uma tragédia monumental. É a única maneira que eu consigo resumir. Porque o dano, ele ainda é incalculável. E a gente nem sabe como a gente vai se refazer dessa tragédia. Mas a citação de que só foi percebido quando a fumaça caiu na Avenida Paulista, ela podia sugerir pra gente a distância entre a senzala e a casa-grande. Enquanto a senzala queima, a casa-grande festeja. Só quando a fumaça chega na sala é que a casa-grande se incomoda. Muito provavelmente quem sentou fogo no resto do país foi São Paulo. São Paulo que quer privatizar o país. São Paulo quer privatizar tudo, é o capital, é a grana. O capitalismo é tão estúpido que ele é capaz de botar fogo no próprio rabo. É um dragão nervoso que bota fogo no próprio rabo. E nós estamos cindidos, a gente sabe. As eleições em São Paulo agora mostram que nós estamos rachados, cindidos. Desde que um fascista tentou botar fogo na Amazônia, ela não parou de queimar. Quem vocalizou a ordem para botar fogo na floresta está andando por aí. É o cabo eleitoral da metade dos brasileiros. Eu não sei o que a outra metade está fazendo. Se ela está dormindo ou se ela está indiferente. Só quando a fumaça entrar na casa dessas pessoas é que elas vão ver que estão sendo invadidas. São Paulo está enfrentando milicianos e evangélicos. Haja Deus. Aleluia. Agora o Brasil é evangélico. É isso que essa gente constrói. Eles constroem fins de mundo. Nós estamos interessados em adiar o fim do mundo, eles estão interessados em sentar fogo no mundo. Eu sinto muito falar desse assunto: queima no Pantanal, queima na Mata Atlântica, queima na Caatinga, no Cerrado, no Sertão, queima tudo. Parece uma propaganda de liquidação. Queima, queima, queima, queima tudo. É um desconcerto no campo dos afetos, é uma perda de sentido. Eu nem sei se ainda cabe aquela ideia de o povo brasileiro. Quando a gente era criança, podia escutar alguém falar, “ah, o povo brasileiro gosta de samba”. Hoje, se alguém falar isso perto de mim, eu falo, “de que povo que você está falando? Não existe um ‘povo brasileiro’”.

O que é que você acha que existe?

— Um acampamento. Um acampamento com uma cisão tão grande que a metade dele quer matar a outra. Eu já cheguei a ter medo de que a gente repetisse o que fizeram os Tutsi e os Hutu. Foi em Uganda, onde duas etnias, majoritárias no país, se insurgem e começam uns a matar os outros. E não era uma guerra civil nem nada, não. Surto. Assim como foi a pandemia, que matou milhares de pessoas e ninguém pagou nada. Até me lembro daquela cantiga, “eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha, eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha” [cantando]. É porque os caras sentam fogo, matam, escondem vacina, são negacionistas, esculhambam com tudo e continuam por aí, parecendo influenciadores. Essa categoria espúria de gente, os influenciadores. Não sei de onde saiu essa peste, mas é uma peste.

Em junho, foi exibida uma imagem de um comboio do exército supostamente tacando fogo na floresta, no Rio de Janeiro. Isso passou na TV e não deu em nada.

— Então, eu vi também essa imagem, e ela viralizou. Eles queriam que ela viralizasse, porque eles queriam ofender o presidente da República. O presidente estava tentando investigar de onde estavam vindo as queimadas e eles disseram, somos nós, e daí? Hoje de manhã, eu fui alertado por uma imagem gravada no Mato Grosso do Sul, onde os Guarani-Kaiowá enfrentam o agronegócio, e que foram beneficiários de uma decisão do STF, dizendo que agora eles podiam ocupar a pequena área deles, que estava no meio dos campos de soja. Eles podiam se estabelecer lá, porque a mesa de negociação que se abriu no STF tinha concluído que eles podiam voltar. Então, hoje de manhã cedo, aquelas viaturas, aquele camburão da polícia, tropa de choque da polícia, operou como batedores de uma corja de fazendeiros armados de tratores e arma de fogo, atacaram as aldeias e sentaram fogo nas aldeias, hoje de manhã. Eles estão ofendendo o STF. Os ministros do STF que autorizaram os Guarani-Kaiowá a ocupar o lugar daquela fazenda. Eles estão dizendo que eles mandam no país. E está dentro das Forças Armadas, encastelado lá, um monte de oficiais e generais que acham isso mesmo. Eles querem botar o governo de joelhos. A gente tem que andar de mãos dadas com o Manoel de Barros, o poeta. Olhar e buscar as nossas insignificâncias. A gente tem que despertar uma vocação para formiga, gravetos, coisas mínimas, para poder viver num mundo destroçado. A voragem tomou conta de tudo. Até parece um luxo, a gente ficar falando de literatura.