Direto ao ponto: o que é jornalismo literário? Simplesmente, uma investigação jornalística narrada em forma de romance. Só isto? Só.

Há quem pense diferente, mas, doa em quem doer, o jornalismo pode ser parte integrante da literatura. Tanto um quanto a outra se estabelecem no vasto mundo da linguagem. Porém, como escreve (ou deve escrever) um jornalista? E como escreve (ou deve escrever) um romancista?

A diferença está na forma. O jornalista não tem ou não precisa ter um estilo. Na maioria das vezes, a linguagem jornalística atende a regras bem-definidas em manuais de redação, elaborados pelos veículos de comunicação, para normatização do texto e elementos visuais, entre outras convenções.

Cada vez mais, essas normas de redação têm se transformado em cadeias também ideológicas. Basta ler a “Declaração de Princípios” logo no início do filme Cidadão Kane (1941), de Orson Welles (1915-1985), para entender como funcionam por dentro alguns manuais de redação (missão, visão, valores) dos meios de comunicação e como os princípios vão para “além dos textos e imagens”, e da notícia.

Mais intrinsecamente ainda, o jornalismo literário ou o jornalismo de livros é diferente do jornalismo diário, comumente preso não somente à notícia, que não aceita abordagens mais livres. O jornalismo, diferentemente da literatura, e sem deixar de ser jornalismo, vive do acontecimento. Está em busca da verdade. O escritor persegue um estilo como oxigênio. A literatura não tem o menor compromisso com essa tal verdade. Doa em quem doer, também.

Mas não há somente jornalistas-escritores nos Estados Unidos.

Na América Latina, não faltam exemplos. Entre eles, o Nobel de Literatura de 1982, o colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014), e outro Nobel (2010), o peruano Mário Vargas Llosa. Décadas antes de publicar A guerra do fim do mundo (1981), sobre Canudos, este já se dedicava a escrever e tratar literatura e jornalismo como águas da mesma fonte. Em relação a sua versão à mesma guerra reportada por Euclides da Cunha, Vargas Llosa escreveu: “... a todo mundo eu explicava que não estava escrevendo um romance fiel à história, mas que queria realmente conhecer a história para, digamos, mentir com conhecimento de causa.”

O “narrador sincero”

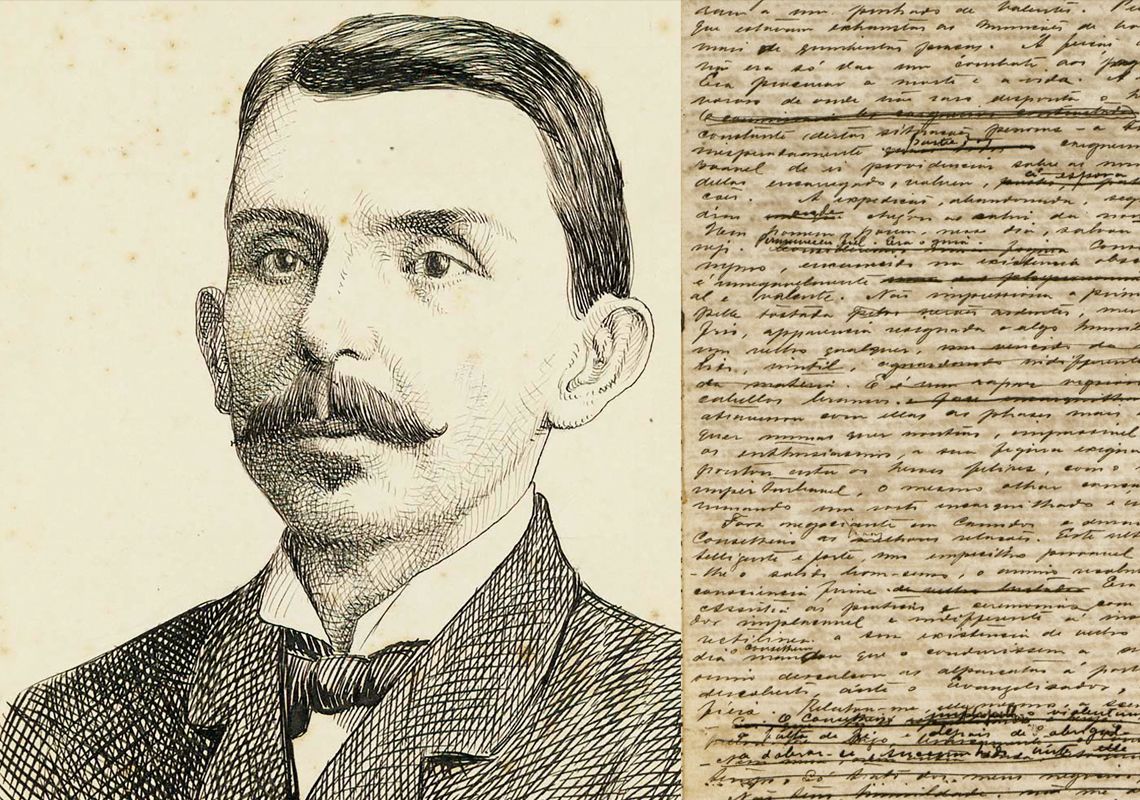

O melhor exemplo do jornalismo literário brasileiro não foi dado por um jornalista. Nem por um escritor. O texto é de 1902, foi escrito pelo engenheiro, geólogo e militar Euclides da Cunha (1866-1909), sob o título de Os sertões, e teve em conta as lições de Hippolyte Taine (1828-1923), com quem o autor aprendeu bem:

“Ele se irrita contra as meias verdades que são as meias falsidades, contra os autores que não alteram nem uma data, nem uma genealogia, mas desnaturam os sentimentos e os costumes, que conservam o desenho dos acontecimentos mudando-lhes a cor, que copiam os fatos desfigurando a alma; quer sentir como bárbaro entre os bárbaros e, entre os antigos, como antigo”.

Os sertões nasceu da necessidade de se combater a desinformação sobre a Guerra de Canudos (1896-1897), ocorrida no interior da Bahia e divulgada nos jornais do Sudeste como tentativa política de restaurar a monarquia, que se encerrara em 1889, no Brasil. Para isso, Euclides da Cunha se transformou em correspondente do jornal O Estado de S.Paulo.

A obra, considerada, por alguns, a bíblia da nacionalidade brasileira, tem alinhavos ainda tensos, 122 anos após sua primeira edição. Trata de apurar crimes do exército contra sertanejos, entre outros temas. Mas, há muitos silêncios a serem completados nesse texto repleto de contradições. Os argumentos sobre as raças de Euclides da Cunha, o evolucionismo e a ciência são algumas dessas veredas, ótimas para as polêmicas, falsas e sinceras, do Brasil contemporâneo, raso e profundo.

Fome de realidade

Em classificações do jornalismo atual, Os sertões pode ser considerado uma grande reportagem de guerra. São relatos provavelmente surgidos pela dificuldade geral de se narrar a realidade total naquele campo de batalha, o sertão baiano, com verdadeira intensidade, porque a guerra transcende a pura informação. Essa transcendência pode ser uma das premissas do jornalismo literário, ou Novo Jornalismo, cujos melhores nomes são Norman Mailer (1923-2007), Truman Capote (1924-1984) e, se esticarmos um pouco, Hunter S. Thompson (1937-2005). Lembrando-nos, claro, também, de Gay Talese.

Como reportagem, Os sertões é impreciso. Gilberto Freyre é quem diz: “Na descrição dos sertões, o cientista erraria em detalhes de geografia, de geologia, de antropologia...”

No ponto de vista ainda jornalístico, Euclides da Cunha se equivocou algumas vezes em datas e fatos. No entanto, o escritor se livra de responsabilidades de jornalista já nas primeiras linhas: considera seu relato o menos importante. Relevante será encontrar ali um esboço de “traços atuais mais expressivos das sub-raças sertanejas do Brasil”, destinados ao desaparecimento, ele defende, e sua justificativa parece só piorar o conjunto: condenadas por conta do movimento “natural” da história rumo à civilização.

No caso de Euclides da Cunha, em Os sertões, esse tipo de relato tem feições de psicologia criminal, se dispondo a oferecer perfis psicológicos ou psiquiátricos, estereótipos (“o jagunço destemeroso, o tabaréu ingênuo, o caipira simplório”), que vão para além da notícia, para atender o ideal cientificista da época: “Considero muito importante tentar compreender o papel da comunicação na construção ou na desconstrução de um criminoso”, ele diz.

Essa forma se apresentaria décadas depois d’Os sertões, na obra do que veio a se chamar de jornalismo literário: oferecer uma nova visão sobre criminosos e crimes e escândalos, à luz da criminologia contemporânea. Não é isso o que faz de A sangue frio, de Truman Capote (1924-1984), uma obra tão poderosa? Não é esse o modo como flui Os Sertões, de Euclides da Cunha? Não serão esses textos especialmente hiperbólicos, sensacionalistas, para vender jornais?

A base do Novo Jornalismo é o tom investigativo. A busca quase religiosa pela verdade, ou uma “’vontade de verdade”, no dizer de Nietzsche. Essa escola encontrava o melhor em autores como Capote e Norman Mailer (1923-2007), e o pior no nascedouro do sensacionalismo da notícia, de uma escola cujo rosto mais conhecido é Joseph Pulitzer (1847-1911). Ele nomeia o prêmio de jornalismo mais importante dos Estados Unidos, que, desde 1917, distingue grandes nomes do jornalismo e também da literatura e da música.

Pulitzer era outra figurazinha ou figurão polêmico. Para uns, defensor da democracia, da liberdade de imprensa. Para outros, um empresário fissurado somente no lucro, no manejo publicitário da notícia. Jornalista de estilo espetaculoso, interessado em sensacionalismos, descambando para o que nos EUA se chamava de yellow journalism. No Brasil, a rotulação recebeu o nome depreciativo de imprensa marrom.

Essa “vontade de verdade” nietzschiana termina por unir a narrativa jornalística à narrativa jurídica, penal, em busca da interpretação do fato criminoso. O jornalismo sensacionalista trabalha com uma estrutura maniqueísta e simplificadora. Existem o bem e o mal, e nada mais. Existem eles ou existimos nós. No geral, esse tipo de imprensa está interessado em definir e julgar a delinquência alheia. São os tempos atuais.

O sensacionalismo é o fracasso da imaginação?

A base do sensacionalismo se compõe dos gêneros literários mais populares, desenvolvidos nos séculos 18 e 19, onde se incluem a pornografia, a literatura fantástica e de terror e o romance policial. A partir disso, o jornalismo ajuda na popularização da literatura.

O estudioso Muniz Sodré diz que a ficção policial nasce no jornal impresso com a mesma estrutura do texto folhetinesco, “mas diferentemente da literatura, que inventa linguagem e pode experimentar novas formas, a narrativa de investigação se atém aos conteúdos fabulativos da história, atualizando as modulações míticas da oposição entre o Bem e o Mal.”

Para essa engenharia sensacionalista, não basta o crime, mas o fait divers, os fatos diversos, a doença, o estranho, o excêntrico, o espalhafatoso, o escatológico e o julgamento.

O gênero que funda o Novo Jornalismo é a non-fiction novel, ou romance de não-ficção, ou novela verídica. Não importa como se chamasse, para alguns, jornalismo de livros, romance-de-não-ficção, tudo tinha a ver somente com rótulos oportunistas, de escritores sem imaginação.

O ponto mais alto do gênero é A sangue frio, livro-reportagem ou romance, de Truman Capote. Trata-se do episódio ocorrido com a família Clutter, assassinada em 15 de novembro de 1959 por Perry Smith e Richard Hickock, na cidade de Holcomb, Kansas, Estados Unidos.

Truman Capote, portanto, se considerava inventor do gênero. Quem se lembra do seu prefácio às histórias de Música para camaleões (tradução de Sergio Flaksman), recordará sua ironia em relação às críticas de Norman Mailer, que achava Capote um escritor pouco imaginativo. Não deve haver pior desqualificação para um escritor de verdade: ser chamado de alguém sem imaginação. Contudo, Mailer usava as mesmas técnicas que caracterizavam esse jornalismo literário. A vida literária americana.

De todo modo, nem Mailer nem Capote criaram um novo modo de se fazer literatura. Ao não ser que tenhamos de queimar as páginas de Um diário do ano da Peste, publicado em 1722, do inglês Daniel Defoe (1660-1731) ou nos esquecermos de Dez dias que abalaram o mundo, publicado em 1919, pelo jornalista de John Reed (1887-1920). Capote nasceu quatro anos depois da morte de Reed.

Em Reed já estão presentes esses muitos elementos que caracterizariam o jornalismo literário. Há o detalhamento de personagens e de situações e o descarte da neutralidade em favor da interpretação. Em sua literatura de costumes, pode-se notar um conjunto de técnicas de redação onde a objetividade duela com a subjetividade. Esses elementos narrativos estão também muito presentes em Euclides da Cunha, que não leu Dez dias..., pois morreu em 1909, aos 43 anos de idade, envolvido em um crime passional.

Não se pode simplesmente rotular Capote de sensacionalista, nem podemos considerá-lo um amante tão severo da ética, ao menos aos padrões do seu tempo. Em A sangue frio, não lhe interessava o julgamento e os culpados, mas o efeito de como a tragédia dos Clutter alterou o país. A intenção se apresenta já no intertítulo: relato verdadeiro de um homicídio múltiplo e suas consequências. É quase um interesse antropológico associado ao midiático. Da mesma forma, social, antropológica, se comporta Euclides da Cunha: sua preocupação é contar uma história sobre as raças e de como aquele episódio em Canudos traz significados para a nação.

Jornalistas literários sempre estiveram indecisos entre a narração de Flaubert (1821-1880) e seu “realismo objetivo” e o preciosismo da apuração de Zola (1840-1902), autor de Germinal, que desenvolveu todo um método de investigação documental.

Zola era partidário da ideia de uma literatura determinada pela ciência. Se Euclides da Cunha não aprendeu muito das técnicas de apuração desse francês, aprendeu algo quanto a outro aspecto da escrita: definia seu próprio estilo como um “consórcio da ciência e da arte”, para se defender da crítica, como a de José Veríssimo (1857-1916), quando apontava “sua linguagem de termos técnicos, de um boleio de frase como quer que seja arrevesado, de arcaísmos(...) de expressões obsoletas ou raras...”.

Os sertões foi publicado, primeiramente, em formato de reportagem, no Estado de S.Paulo. A primeira edição, em livro, veio a público cinco anos depois do final da guerra de Canudos. Na nota preliminar, o autor já acusa o quanto a obra perdera sua atualidade.

Após seis anos de escrita, a primeira parte de A sangue frio foi publicada na edição de 25 de setembro de 1965, na revista The New Yorker. Como livro, a obra de Truman Capote saiu no ano seguinte.

CONTEÚDO NA ÍNTEGRA NA EDIÇÃO IMPRESSA

Venda avulsa na Livraria da Cepe