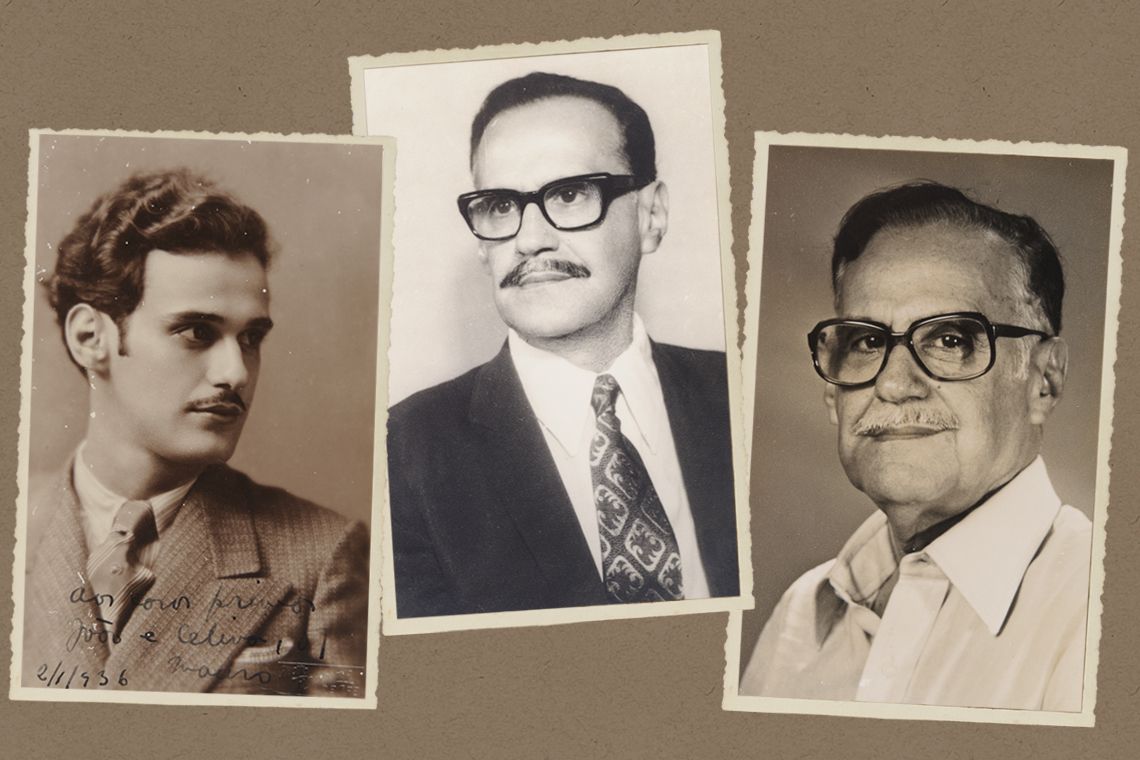

Diretor do Arquivo Público de Pernambuco, do Instituto Joaquim Nabuco, editor do Suplemento Literário do Diario de Pernambuco, professor de História e de Geografia, membro da Academia Pernambucana de Letras – da qual foi presidente por 10 anos – e da Academia Brasileira de Letras. O intelectual Mauro Mota foi tudo isso, e com excelência em todos os espaços que pôde preencher. Ele foi, porém, principalmente escritor: memorialista da crônica, tornou-se um poeta em flexão superlativa, extrapolando a carência de adjetivos pátrios ou gentílicos para o definir. No cultivo da rima, da métrica e do soneto, consagrou-se como um exímio cantor de melancolias.

Mota escreveu 28 livros, mas dou destaque a alguns que me parecem passagem obrigatória a quem deseja conhecer a sua obra: Elegias (1952), Os epitáfios (1959), Geografia literária (1961), O galo e o catavento (1962), Cajueiro nordestino (1982). Seus temas essenciais, já notava o professor e ficcionista Cristhiano Aguiar, são a casa, as ruínas, as frutas, mães e meninos, a perda e as assombrações. Na busca por recompor a memória, condensou, pela técnica do inventário, a vida evaporada. Embora tenha cantado um cenário vaporoso e metafísico, Mota soube também dedicar-se à denúncia da exploração social, como se vê primorosamente no poema “A tecelã”:

Em versos de cadência popular, pode-se ler a labuta de uma vida inteira que não encontrou sua alforria. Dito de outro modo, a monocultura das ações converteu o lavrador em lavra, servindo o próprio algodão como imagem para a velhice, estuário de uma vida afogada no labor. E é na esfera desse olhar atento ao mundo que o rodeia que Mauro Mota escreve o “Boletim Sentimental da Guerra no Recife”, seu texto de maior repercussão. Ali, assim como fez Carlos Pena Filho, ele descreve poeticamente paisagens da cidade, como “Rua da Aurora”, “Ponte Maurício de Nassau” ou o “Convento de Santo Antônio”. Aliás, tanto na escolha do tema quanto na dicção, o “Boletim” dialoga de muito perto com outro grande poema de nossa literatura – a “Balada do Mangue”, de Vinicius de Moraes.

Por meio de uma musicalidade hipnótica, Mota foi visceralmente cancionista e elegíaco, dando sequência a uma tradição notável, que tem expoentes como o próprio Vinicius, Petrarca, Villon, Shelley, Rilke, Fagundes Varela, Mário Faustino, Florbela Espanca ou Cecília Meireles. De 1952, o livro Elegias torna-se o mais celebrado da obra do poeta pernambucano. Nilo Pereira chega a dizer que Mauro Mota, aqui, atinge o patamar petrarquiano. Na Academia Pernambucana (com Luiz Delgado) e na Academia Brasileira de Letras (na recepção de Adonias Filho), é mencionado como o poeta das elegias. O escritor disse a certa altura – e com algum gosto pelo enigma –, que se podia cantar a morte sem temê-la porque, afinal, tudo já aconteceu.

Se o mesmo Nilo Pereira, porém, afirmou que Mauro Mota era romântico, Adonias Filho foi mais certeiro, desengavetando o poeta e lhe conferindo a marca inclassificável da singularidade. Como Bandeira, o autor da Geografia literária foi um poeta da humildade – para quem o chão, o húmus, tem muito de celestial, o que sem dúvida levou Luzilá Gonçalves Ferreira a atribuir à poesia de Mota “a grandeza humilde do canto”. E é verdade: em “Humildade”, o nosso escritor, como uma prece, já dá uma lição de estética moderna, bem ao sabor bandeiriano: “Que a voz do poeta nunca se levante/para ter ressonâncias nas alturas”. Nesse ponto, ele chega a ser antirromântico, preferindo uma eloquência em “baixo-falante”, para usarmos a expressão de Antonio Carlos Secchin.

Lançando uma lupa sobre dois poemas de Elegias, teremos uma ideia razoável de sua confecção verbal. O primeiro se chama “Soneto do Mar Antigo”:

Foi aqui neste mar, mar eterno de Olinda.

Quero que venhas como outrora, que te escondas

nos coqueiros, atrás das jangadas. Infinda

é a lembrança. A alma vejo a boiar sobre as ondas.

De longe, o adeus das velas alvas e redondas,

mãos de afogados acenando a tua vinda.

Livre das águas e das suas verdes rondas,

diante do mar, que tanto amavas, talvez ainda

ressurjas. Minha voz parte rompendo a bruma

da oceânica amplidão, enche os búzios e, cheia

dela, a brisa do mar não traz resposta alguma.

Na praia, tudo pela tua volta anseia.

Tua imagem lá vem. Chega e, na branca areia,

junto a mim se desfaz neste floco de espuma.

O título, tomado em alcance metafórico, já aponta para a filiação da forma. O mar – para além da vida pregressa do casal – bem pode ser a tradição literária, e antiga é a própria estrutura seleta: soneto e medida. De fato, com o rigor da rima rica, vê-se o alexandrino exato; e a forma fixa, nascida há nove séculos, acusa essa memória – mais do que marinha – infinita.

A gama de imagens é notável: o espírito ganha luz na analogia da espuma (“A alma vejo a boiar sobre as ondas”); o verso “mãos de afogados acenando a tua vinda” é uma sofisticação visual, um trompe l’oeil a confundir a saudação e a angústia. A voz do eu-lírico, ampliada pelos búzios, condensa a fanopeia do texto para fazer da solidão algo sensível – um grito audível num coral de desespero. A miragem fabricada nas imagens cambiantes ressurge no dístico final: “Tua imagem lá vem. Chega e, na branca areia,/junto a mim se desfaz neste floco de espuma”. A ambiguidade semântica é visível, porque o poeta desenha a sua amada no chão e no desejo – e o mar, sem lhe dar regresso, a dissolve. O poema revitaliza o topos da busca, o também antigo ubi sunt, legível tanto em Camões (“Na fonte está Leanor”) quanto, novamente, em Bandeira (“Profundamente”): o clamor que o amado lança às águas se iguala, enfim, ao “onde estás?” que habita o peito de quem dissaboreia as suas perdas.

Sonoramente, com a elasticidade dos enjambements, Mauro Mota faz as rimas improváveis. Um exemplo já ilustra: para combinar com o “redondas” do verso quinto, a sétima linha gera a expectativa de “verdes ondas”, já que tal substantivo se acopla bem à dinâmica das águas. Todavia, é com o inesperado da palavra “rondas” que Mota mantém o jogo sonoro e acrescenta à imaginação a ideia de um mar solidário e sentinela, à caça da pessoa desejada.

O segundo poema, por sua vez, é um dos escritos mais célebres do autor, a “Elegia n. 2”:

Eternizo os teus últimos instantes:

quero esquivar-te ao derradeiro arquejo;

quero que, aos meus ouvidos, ainda cantes

nossa canção de amor, quero; desejo

ter-te ao meu lado como tinha dantes.

Na fronte exausta, do outro mundo um beijo

sinto. Foi de tua alma. Bem distantes

teus cabelos castanhos soltos vejo.

Tinha a certeza de que voltarias.

Ouviste a minha voz, e de mãos frias

chegas ansiosa! (Foi tão longa a viagem!)

Que palidez na face! Inutilmente

busco abraçar-te: Foges, que és somente

sombra, perfume, ressonância, imagem.

Mantendo o procedimento do rigor métrico (agora via decassílabos) e da rima bem monitorada, Mauro Mota quer reter o tempo na trama do verso – com ele enfrentando a morte, como fez William Shakespeare em seus sonetos. O sintagma do verso inicial revela esse paradoxo de quem reluta, ciente da finitude (“último”) e aspirante à permanência (“eternizo”). Trata-se, portanto, daquela indissolubilidade que à poesia coube – e que George Steiner, em Nenhuma paixão desperdiçada, considerava mais eficaz do que a durabilidade das estátuas. Note-se que, para além de um leitmotiv de Mota – os cabelos da amada como vestígio, matéria que a sustém na mitologia do poeta –, também o clamor enquanto recurso de ressurreição aqui reaparece: “Tinha a certeza de que voltarias./Ouviste a minha voz, e de mãos frias/chegas ansiosa!”. E, por uma sinestesia vaporosa da perda, a dissolução de uma miragem reitera-se, apontando a felicidade que escapa, volátil como “sombra, perfume, ressonância, imagem”.

Se é verdade que, no amor encarnado, o eterno se desfaz em éter, insistimos no quase oxímoro: a matéria aparentemente frágil da linguagem promete o perene. Dizia o Padre Antonio Vieira: “uns vivem, outros duram”. E, certamente, a voz de Mauro Mota – vingando os martírios do eu-lírico – faz durável quem partiu: revoga a extinção pela memória da palavra.