Li Darcy Ribeiro na escola graças ao professor de Geografia, que percebeu num motim do alunato contra a grade curricular dos anos 1990 a chance de um maior desafio. Mandou-nos ler e apresentar O povo brasileiro e, de quebra, um pouco de Guimarães Rosa. A mim coube falar de Rosa, que eu mal começara a ler. Já tinha atravessado o Liso do Sussuarão com os jagunços de Riobaldo, mas faltava muito chão para terminar o livro quando fui interpelada à queima-roupa pelo professor sobre algo que eu não sabia. Munida de arrogante adolescência, pus-me a discorrer sobre o Sertão que existe e não existe. Mal abri a boca, percebi o risco do ridículo, mas para meu espanto acabei dizendo algo além do quase nada que sabia. É que não era eu expondo o meu ponto de vista, e sim o próprio livro saindo pela minha boca, feito palavras vomitadas ou engolidas pelos santos em certas pinturas medievais.

O singelo episódio escolar me fez entender algo na verdade bem reles: o leitor ou a leitora em nós é mais sagaz do que a pessoa que lê. Mais tarde descobri que o próprio Rosa comentou o fenômeno: “Às vezes, quase sempre, um livro é maior que a gente”.

Voltando rapidamente às loucuras de palestra da outra crônica, lembro de uma conferência sobre Rosa no Museu de Arte Moderna do Rio em que a plateia abilolada fazia perguntas esdrúxulas ao Eduardo Coutinho (o crítico literário), achando que estivesse diante do seu homônimo, o diretor de Cabra marcado para morrer.

Não adianta espernear, algumas das mais belas estórias já contadas foram escritas por Guimarães Rosa. Um dia me irritei com um amigo italiano que, com aquela típica placidez europeia, me ensinou que o melhor romance de todos é Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Sou louca por ela, e por esse livro em especial, mas devia ter devolvido ao meu amigo a frase de sua autora predileta “É um erro ter razão cedo demais” — ele não leu Grande sertão: Veredas.

Reza a lenda que, no dia em que concebeu A terceira margem do rio, Rosa pegou um ônibus na altura da Academia Brasileira de Letras (talvez eu esteja fabulando), mas com todo o cuidado para não se encostar em ninguém, temendo estourar a bolha de perfeição do conto que se formara em algum lugar supramental dentro dele. Chegou em casa, correu para a máquina de escrever e pôs-se a digitar aquele assombro que mal se acomoda na palavra “conto”. Talvez Rosa tenha pegado um táxi, mas o ônibus torna o desafio mais dramático.

Eu, quando fico triste, triste de verdade, de uma saudade sem consolo, leio Rosa. Não porque ele nos prometa algum tipo de cura ou de socorro, justo o contrário: é que nos lança no rodamoinho de umas delicadezas de doer mais fundo. Isso ajuda? Claro que não, mas claro que sim. Intensifica o sentir, move umas coisas, conecta o dito ao não dito, o pensado ao sugerido, o sentido ao adivinhado. A literatura rumo a si mesma, sem poupar o mel do melhor da língua do pequi e da pitangueira.

Em Rosa a estória contada em geral é sobre uma estória que se conta. A estratégia se faz cristalina num conto de Tutameia sobre três homens que inventam um boi diante dos leitores. Outras vezes ele escreve sobre pessoas que escutam mensagens difíceis de entender, perseguiu o supra e o infrassensível, escreveu o mistério sem desfazê-lo. Mas o seu tema maior, e aqui concordo com Franklin de Oliveira, é a alegria. Rosa nos devolve um vasto e cortante sentimento de brasilidade desentranhado do país Minas Gerais. E esse sentir é já o começo da alegria que não exclui o ruim, o difícil, o pior.

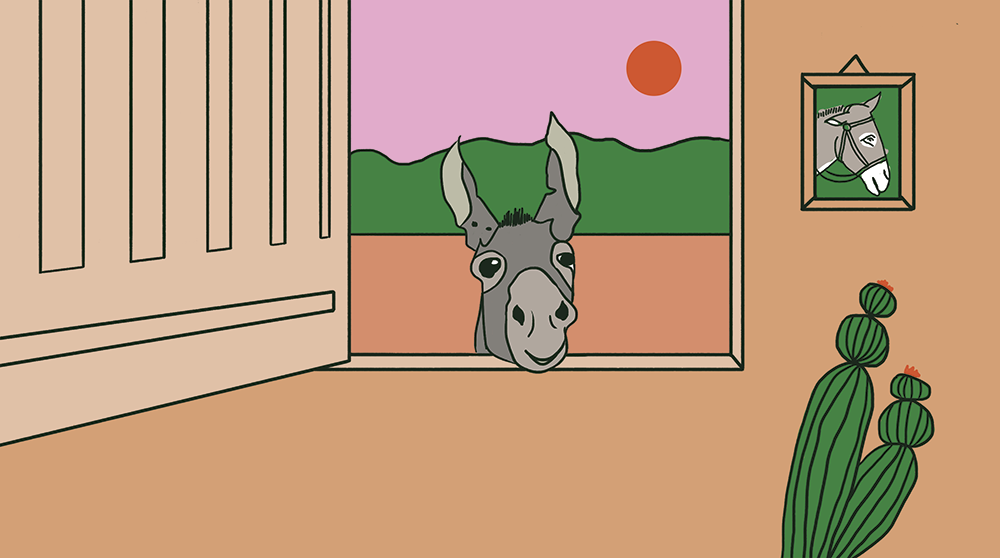

Há quem ache Rosa enjoativo, sotaquento, puxado demais na volteadura dos afetos, neologista em descontrole. É natural haver gosto e desgosto de todo feitio e tamanho, isso nem importa hoje, aqui, agora. Dentre todas as singelezas que escreveu, há uma sobre o Sete-de-Ouros, o burrinho pedrês, à qual vale retornar. É o conto que abre Sagarana, e conta a aventura do burrinho milagrosamente salvo de uma enchente por saber se deixar levar. Enquanto os cavalos desesperam contra a correnteza, salvam-se da catástrofe o burrico pintalgado e seu montador bebum, e tudo por um golpe de sabedoria à la Zeca Pagodinho, salve ele também!

Tem-se falado muito em gado e gente burra e asneiras, numa contracorrente de indignação desesperada traduzida nas palavras que conhecemos. No conto de Rosa, o burrinho é o contrário deste Brasil pesadelesco, é um animal doce e esperto, não da esperteza canalha, mas de um tranquilo savoir-faire, toda uma finura de decisões que o bicho vai tomando e que a gente chama de instinto. Ao burrinho vindo de Passa-Tempo não faltam lucidez nem vontade de uma vida em sossego, seu paraíso é uma espécie de cochilo infinito. Rosa gostava dos burros e dos bois por serem contemplativos, pensarem profundamente com os olhos, coando a paisagem através dos cílios. Há uma entrevista em que ele diz que, se fôssemos capazes de olhar bem fundo nos olhos de um boi, veríamos toda a tristeza do mundo.

Esse Sete-de-Ouros manso e brejeiro é parente de um burrinho de Giotto que sorri com os olhos numa pintura em que os santos sentem sede e crianças trepam em árvores. Giotto tratou com o mesmo capricho a expressão nos olhos do Cristo e o olhar do burrico que o carrega. Porque um milagre, tanto em Rosa quanto em Giotto, não é fuga deste mundo, mas uma descida em suas dobras, uma atenção ao detalhe — as mãozinhas do tatu do menino Miguilim, a marca de ferro de um coração semiapagado na pele do burrinho pedrês.

“O vau do mundo é a alegria! […] Vau do mundo é a coragem…”. Quando sofro dessa paixão desesperada pelo Brasil, leio Rosa.