Para Neide e Nilda

I

Nascido em Cascadura em 1974, eu passei minha infância crescendo entre as ruas da Penha, Olaria e Ramos, três bairros contíguos da zona norte carioca. Comecei a entender algumas coisas no início de 1980, quando eu chegava aos cinco anos. E entre as coisas que eu comecei a entender e guardar no meu bloco mágico, estava Roberto Carlos. Mais precisamente, estava uma letra que falava sobre crianças e um sonho, uma canção que tinha crianças cantando. A música era A guerra dos meninos, primeira faixa do disco homônimo do cantor, lançado exatamente no ano de 1980. Roberto Carlos. Um nome poderoso, uma presença palpável nos dias que passava na casa da minha avó Juraci, vendo meu tio Antônio fazer pipas para vender e minha tia Nilda chegando da rua, voltando do trabalho ou da faculdade noturna. Por causa da minha tia, eu sabia quem era Roberto Carlos.

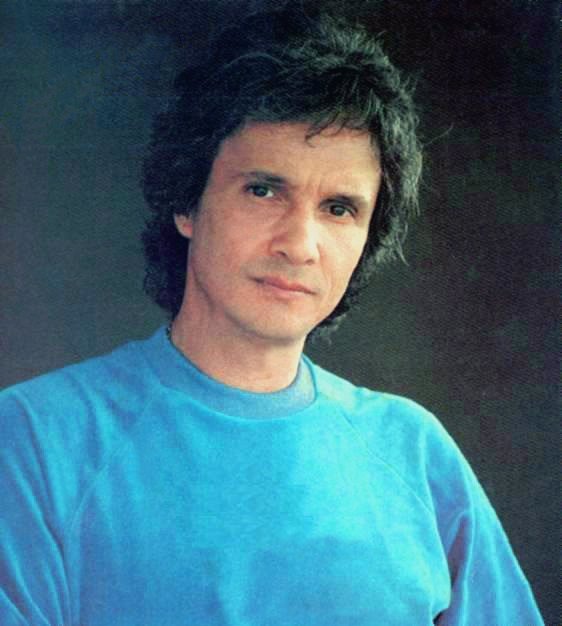

Como muitas pessoas, milhares, milhões de brasileiros, minha tia comprava em dezembro o disco anual de Roberto. E um dos cômodos que descobri cedo e gostava de mexer era seu quarto, principalmente sua discoteca. Os discos em fila ficavam embaixo do três em um, modelo clássico da época. Gostava de olhar as capas, sorver os nomes. Não que ela fosse uma grande consumidora de vinis. Havia alguns discos de Gil, Simone, creio que algum Milton, uma coletânea de Beatles sinfônico. E muitos discos de Roberto. Com suas capas sempre estampando o rosto, o corpo encurvado ao microfone, seus casacos, cachimbos, chapéus. Roberto estava sempre nos olhando nos olhos, firme e galã.

Para uma criança no subúrbio, Roberto Carlos não era só um cantor famoso. Ele era uma ambiência. Quando íamos nas casas dos amigos de rua, o som que tocava na sala era Roberto. Quando ouvíamos rádios nas lojas da Rua Uranos ou da Nossa Senhora da Penha, era Roberto quem cantava. Claro que existiam muitos outros sucessos na época. Outras vozes famosas, outras forças sonoras que nos capturavam. Mas Roberto era uma espécie de obrigação de fim de ano. Ele estava no supermercado, estava na televisão, ele era tão sagrado quanto Papai Noel, o cara nunca falhava. Faço aniversário dia 29 de dezembro, portanto Roberto poderia seguir cantando com o ano novo e tocar por dias. Aliás, ele tocava. Se não na minha casa — meus pais tinham gostos musicais mais dançantes —, em todos os outros lugares. E sempre na casa da minha avó, com minha tia Nilda ouvindo o último lançamento. Até então, todos ao meu redor, de alguma forma, gostavam dele. Ou ao menos não havia nenhuma crítica que tenha me marcado a ponto de rejeitar aquela voz.

Nesse ano de 1980, Roberto estava em mais um de seus auges. A década de 1970 o alçara ao patamar de um dos maiores vendedores de discos do país. Vinha de seguidos recordes, com marcas acima de um milhão de cópias. Já tinha consolidado sua fama de cantor romântico, católico, descontraído, porém careta, com um toque canastra nos ternos com cravos, na pinta de dono de barco de fim de semana, assumindo timidamente em sua impecável cabeleira os primeiros fios grisalhos. Em 1979, havia cantado para o papa no México e era embaixador da Unicef. A quantidade de hits que já tinha semeado no imaginário nacional era absurda. Sozinho ou em parceria com Erasmo Carlos, fez todos cantarem canções como Detalhes, Amada amante, Proposta, Quando as crianças saíram de férias, O portão, Todos estão surdos, Jesus Cristo, Cavalgada, Café da manhã ou Amigo – para ficarmos em uma lista mínima.

II

Aqui, abro um parêntese. Nesse mesmo período, dentre nomes que gravara (Antônio Marcos, Ronnie Von, Silvio César, Carlos Colla, Fred Jorge e outros), Roberto já tinha também transformado Caetano Veloso em um de seus compositores prediletos. Em poucos anos, deu voz aos hits Como dois e dois, Muito romântico e Força estranha. A amizade com Caetano, aliás, remonta a uma espécie de inflexão de Roberto durante os anos da ditadura civil militar, quando sua postura silenciosa em relação ao regime foi rompida na visita que fez aos músicos tropicalistas, presos – ironicamente em um Natal – e exilados de forma sumária. A visita de Roberto Carlos a Caetano e Gil em Londres é famosa, com vários relatos do compositor baiano registrando sua emoção em vê-lo tocar violão em sua frente. Foi nesse encontro mítico que Roberto apresentou Debaixo dos caracóis de seus cabelos, uma obra-prima em homenagem ao amigo e seus cachos exilados.

Esse encontro entre Caetano e Roberto reverberou a opção, na época transgressora, que os baianos fizeram em relação ao músico proscrito da Jovem Guarda. Roberto era um cara da zona norte que tinha tentado uma carreira iniciante cantando bossa nova em algumas das reuniões dos apartamentos de Copacabana e Ipanema — todas, sem sucesso. Levado por Carlos Imperial, sua pálida presença nesses eventos não passou desapercebida de alguns relatos sobre esse período. Como Caetano, Gil, Gal e talvez todos os jovens de sua geração, Roberto foi movido ao canto de voz baixa pela ruptura provocada por João Gilberto. Por esse prisma, seria natural sua presença nesses espaços por conta de tal filiação sonora, mas não foi o que aconteceu. Vindo dos bares do Rio Comprido, próximo a cena rock da zona norte, dividindo os vocais da banda The Sputniks com Sebastião Rodrigues (antes dele ser Tim Maia), Roberto era a junção de João Gilberto com o nascente Rock and Roll — ou seja, quase um proto-tropicalista.

Após um fracassado compacto duplo de bossa nova, o jovem cantor e compositor cola em Carlos Imperial e se torna o ídolo máximo da juventude urbana que queria viver o sonho americano nos auditórios da TV Record de São Paulo. A partir do seu sucesso na Jovem Guarda, todos sabem a história. E foi esse Roberto, elétrico, soltando leões nas ruas, mandando tudo para o inferno, amando loucamente a namoradinha de um amigo, dizendo que era o lobo mau (e não o lobo bobo), que fascinou Maria Bethânia, que soprou para Caetano Veloso, que convenceu (em parte) Torquato Neto e que adentrou por fim o panteão de referências do que chamariam depois de Tropicalismo.

É notório que a escolha dos tropicalistas pela valorização de Roberto Carlos foi a marca escarlate carregada pelos mesmos dentre das hostes cultas da nascente música popular brasileira. O sucesso televisivo, jovem e superficial de Roberto, Erasmo, Ronnie Von ou Wanderléa era concomitante com o sucesso de Edu Lobo, do início do Grupo Opinião, dos primeiros discos de Nara Leão que fundavam uma espécie de novo paradigma sonoro, reunindo harmonias sofisticadas da bossa nova, sambas chamados “de morro” e ritmos nordestinos — uma fusão que foi consolidada como a música brasileira chamada então pelos meios cultos “de qualidade”. Nessa perspectiva, Roberto era uma espécie de contraponto negativo, exemplo do que era precário, colonizado, fácil e pobre. Em suma, uma visão elitista do que era o Brasil realmente popular nas grandes cidades. O próprio músico aspirou em certos momentos essa “qualidade” quando, por exemplo, arriscou repertórios “sérios”, como no III Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, em 1967. Ele interpretou de smoking (e sob vaias) o melancólico samba Maria, Carnaval e Cinzas, de Luís Carlos Paraná. Era o mesmo ano em que Gil trazia os Mutantes em Domingo no parque e Caetano tocava a marchinha elétrica Alegria, alegria com os Beat Boys. Foi nesse nó de gêneros e polêmicas que a amizade entre Roberto e o tropicalista se fez e prosseguiu pelos anos seguintes. Fim do parêntese.

III

Voltando ao disco de 1980, a primeira faixa que ouvíamos era A guerra dos meninos. A música, assim que você pousava a agulha no vinil, virava um sucesso instantâneo. Após uma brevíssima introdução com o baixo dando um tímido swing de churrascaria, a letra vem desabando inteira, sem intervalo ou parte instrumental, sem silêncios. E o que ela cantava era uma espécie de convocatória surgida através de um sonho. Um sonho. Com seis anos de idade, eu ficava impressionado com o fato de uma música começar com um sonho. O que era um sonho afinal? E não era qualquer sonho. A voz do moço do Natal me dizia que era “o sonho mais bonito que sonhei em toda minha vida”. Eu não conhecia o “sonho sonhado” de Martinho da Vila e Drummond, e Biafra ainda não tinha composto Sonho de Ícaro. Aquele era o primeiro sonho que eu ouvia em formato de canção.

A imagem era pungente: “sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída”. Uau. O que era aquilo? Tia, me explica o que está tão ruim assim pra ele pedir uma saída? O que estava tão horrível assim para o sonho ser o mais bonito da vida? Enquanto penso nisso, eis que surge o menino na porta. Ele tocou uma campainha, assim como tocariam sinos de som divinos. O que queria o menino? Vinha de onde? E tinha mais: ele era um menino que entrava pela casa da voz que canta sem que a porta se abrisse. Tia, como isso pode acontecer? Ele era um espírito? Um anjo? Sim meu filho, ele era um anjo. Luz em forma de menino.

Eu não entendia isso. Afinal, a música não me pedia entendimento. Eu só a achava bonita, presente nos meus dias, falando de um menino que atravessa portas em um sonho. Eu absorvia tudo (um anjo) porque minha tia Nilda era católica, assim como minha vó Jura e minha mãe Neide. Católicas de subúrbio carioca, isto é, com amigas rezadeiras que passavam galhos de arruda em sinal da cruz na minha testa quando eu ficava doente, que me levavam para fazer consultas com uma vovó em Acari, que tinham um oratório com São Cosme e Damião na cômoda do quarto, sempre com um Guaraná Antártica caçula e um doce em oferenda.

IV

Hoje, quarenta anos depois, escuto a letra e vejo quão engenhosa ela é. Roberto e Erasmo Carlos deixam suspenso na construção de sua lírica se o menino que aparece na porta está dentro ou fora do sonho. Afinal, a voz acordou com a campainha do menino que atravessa portas e paredes? Por que tocou então? Para acordar o mundo? Se não fosse tão divinal, diria que esse menino, adulto, era o homem que, tão cansado, sai sem abrir a porta pra não voltar nunca mais em Movimento dos barcos, de Macalé e Capinam. Mas parece que o menino nada mais é do que um sonho, uma figura cuja missão era transformar o sonhador em um subversivo da paz. O sonhador devia sair para as ruas e, numa cruzada, cantar o coro desse “pequeno hino”. Assim, todas as crianças pelo caminho o seguiriam, largando suas brincadeiras para formar o “batalhão da paz”. Aos poucos, eles eram milhares “invadindo campos e cidades”. Tia, podem invadir campo e cidade? Tia?

Pensando hoje em dia, o título da canção era trágico. Ou político. Ou politicamente trágico. Anos antes de ser lançada, Roberto vivia no país em que vários meninos perderam sua vida em uma guerra desigual e cruel contra a ditadura civil militar. Novamente, Roberto nunca foi visto como alguém que marcou posição contra os governos dessa época. Pelo contrário. Sua popularidade avassaladora sempre o fez próximo do poder, ou o poder sempre quis se ver próximo dele. E não faltaram oportunidades para que o músico se visse como garoto propaganda dos regimes que torturou meninos por uma ideia deturpada de guerra interna contra um número reduzido de jovens resistentes na luta armada. Roberto chegou a ser condecorado por generais com a Medalha do Pacificador em 1973 e a cantar em Olimpíadas militares. Aliás, segundo matérias jornalísticas facilmente encontrada nas redes, em 1979 e 1980 (ano de A guerra dos meninos) ele estava mais bem relacionado do que nunca, obtendo ao lado um sócio uma concessão de rádio em Belo Horizonte após ir pessoalmente a gabinetes de Brasília.

E eis lá ele, entoando uma espécie de hino, de mantra, um lálálálálálá em coro com crianças, uma espécie de convocação para… para o que? Para o encontro com Deus. O ponto alto da composição é quando o coro do exército infantil soa tão alto que “em resposta o céu se iluminou” e “uma luz imensa apareceu”. Nesse momento divino, ouvimos a linha final que sela a marcha: “inimigos se abraçaram e juntos festejaram o bem maior, a paz, o amor e Deus”. Fim do sonho. Ou começo? O que era em 1980, no Brasil, inimigos se abraçarem? O fim da Guerra Fria? A profecia da abertura pacífica, lenta e gradual? O anúncio divino da Anistia? Ou apenas um belo verso que faz uma rima interna com “divinos”? E por que isso tinha que ser intitulado como “uma guerra”? Perguntas demais para a cabeça de um garoto da Penha em 1980.

Nessa época, eu não sabia absolutamente nada da ditadura. Sabia que havia um regime pesado, por conta de conversas dos mais velhos, porém também o via totalmente naturalizado. Na minha família não tiveram guerrilheiros, comunistas ou subversivos de qualquer ordem. Éramos suburbanos médios tentando sobreviver através do trabalho do meu pai. Minha mãe era dona de casa e eu estudava em uma escola na Ilha do Governador que trazia o nome de um capitão. A escola ao lado trazia o nome de um brigadeiro. Parecia que eu estava em 2020. Sobre a repressão, eu só sabia que algo era estranho porque todos os programas de televisão vinham com uma cartela antes, escrita “censura federal” com a faixa etária permitida. Minha tia Nilda era totalmente apolítica. Ou se tinha alguma ideia sobre isso, não dividia com uma criança como eu. De qualquer maneira, quando penso em Roberto Carlos, penso nela. Minha mãe me dizia, inclusive, que ela chegou a namorar um dos compositores que colaboravam com Roberto nessa época. Minha cabeça voava achando que, de alguma forma, aquele amor dela pelo cantor era, na verdade, um outro amor.

A guerra dos meninos é, portanto, uma memória do tempo infantil em meio à tragédia brasileira. Eu era um menino, eu podia ser aquele que tocou a campainha para a convocação divina. Seria bom invadir os lugares com várias outras crianças. O clipe da música, executado com pompa e circunstância no Fantástico da Rede Globo trazia uma parodia do filme The kid (O garoto, na tradução brasileira), de Charles Chaplin, lançado em 1921. Roberto, vestido de azul e vermelho, canta em um cenário de rua abraçado com as crianças, em um clima que remetia prospectivamente à participação no disco do Balão Mágico, cantando É tão lindo com Simony. Era bem difícil ser criança nos anos 1980 e não achar que Roberto estava próximo. Terrivelmente próximo.

V

Quatro anos depois de A guerra dos meninos, surgiria no horizonte novas convocações para sair na rua, dessa vez não divinas, porém reais, urgentes. As Diretas Já colocavam rapidamente esse sonho de Roberto e Erasmo em outro tempo e espaço. Junto a isso, gritavam nas rádios revoluções por minuto, legiões urbanas, blitz e barões vermelhos. Eu cresci, a discoteca da minha tia ficou rapidamente careta, me mudei da Penha, mas sempre que eu voltava na sua casa em Olaria (morou a vida inteira com a minha avó e meu avô) para dar os beijos de fim de ano, lá estava Roberto, cada vez mais azul, cada vez mais grisalho, cada vez mais católico.

Outro Roberto, bem distante desse que nasceu em Cachoeiro do Itapemirim (ES), também escreveu sobre guerras e meninos. Falo de Roberto Bolaño, que em seu livro Amuleto (1999) faz sua protagonista Auxilio Lacouture narrar um canto, também de meninos, também de uma guerra. Na borda de um imenso vale que acaba em um abismo, ela diz “E os ouvi cantar, ainda os ouço cantar, agora não estou no vale, bem baixinho, apenas um murmúrio quase inaudível, os meninos mais lindos da América Latina, os meninos mal alimentados e os bem alimentados, os que tiveram tudo e os que não tiveram nada, que canto mais lindo o que sai dos seus lábios, que bonitos eles eram, que beleza, apesar de estarem marchando ombro a ombro rumo à morte”.

Roberto Carlos não leu Roberto Bolaño para compor com Erasmo a sua Guerra dos meninos, mas hoje escuto a música dos dois, a mesma música que me enchia de curiosidade e paz nas casas que me abrigavam na infância, e só vejo os meninos que Auxilio descreve. A guerra dos meninos, em 1980, era essa. Se a guerra que Roberto viu era divina, se ela era uma cruzada para que inimigos se abraçassem, seu exército, hoje, está por aí — sem abraços e inventando inimigos. E, infelizmente, os meninos de Bolaño seguem cantando, alto demais, perto demais. Lálálálálálá.

>> Fred Coelho é historiador, crítico de música e professor do Departamento de Letras da PUC-Rio. Escreveu, entre outros, os livros Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu pecado (Civilização Brasileira, 2010) e Jards Macalé: Eu só faço o que quero (Numa Editora, 2020)