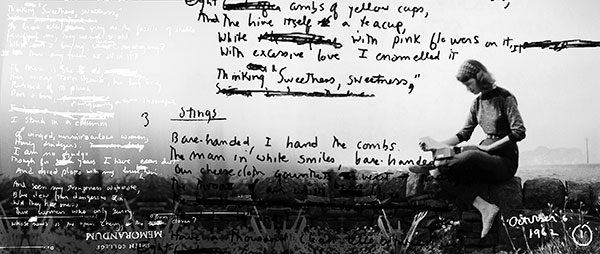

Todos sabemos que num dos invernos mais frios do século passado, o de 1963, Sylvia Plath vedou o quarto onde dormiam os filhos pequenos e enfiou a cabeça no forno. A tragédia costuma ser lembrada ao lado de um trecho do seu poema “Lady Lazarus” sobre uma espécie de suicida serial: “Morrer/ é uma arte, como tudo o mais./ Nisso sou excepcional/ Faço isso parecer infernal. Faço isso parecer real. Digamos que eu tenha vocação”. Parece que não há achado poético que (e a palavra não poderia ser mais adequada) “sobreviva” sozinho diante de uma biografia assim. A pergunta frequente é: Sylvia seria hoje uma escritora tão importante se tivesse permanecido viva? Haveria a canonização da sua obra se tornado tão sólida, se ela não fosse lembrada também como uma mulher que levou ao extremo o abandono sofrido pelo marido Ted Hughes? A resposta não é fácil — e talvez seja mais tentador achar uma resposta negativa, o que só aumenta sua aura de mártir. Não que a sua poesia possa ser menosprezada, pelo contrário.

Temos de lembrar que estamos diante de uma das mentes mais poderosas da poesia norte-americana, alguém capaz de imagens de uma crueldade que, em muitos momentos, aproximou a tragédia do Holocausto da angústia de uma esposa abandonada. “Que arrepio—/ No lugar da cebola, meu polegar/ A ponta quase se foi/ Não fosse por um fio”, nos aterroriza como uma dominatrix infiltrada na cozinha da classe média, no poema “Corte”. A intrínseca relação entre obra/vida de Sylvia nos faz pensar no nosso fascínio por destrinchar tragédias alheias e mais: no quanto a herança do suicida pode ser fatal para os seus sobreviventes. Hughes, até então um dos nomes emergentes da poesia de língua inglesa, se tornou o marido-vilão, o assassino passivo.

Na reportagem A mulher calada — publicada originalmente nos anos 1990 e com nova edição pela Cia. das Letras — a jornalista Janet Malcolm investiga não a “culpa” de Hughes ou o grau de desespero de Sylvia, mas sim o quanto a tragédia se infiltrou e cegou até os biógrafos mais bem-intencionados. A mulher calada é uma espécie de biografia do quão desorientador pode ser o destino de um biógrafo, que precisa o tempo inteiro se dividir entre o desejo de revelar uma história e uma suposta ética em relação àqueles que “sobreviveram” à vida relatada.

O que Janet defende é o quanto a relação entre biógrafo e biografado (e nisso inclui seus familiares e amigos) é de traição, de eterna traição e observa: “Os familiares são os inimigos naturais dos biógrafos; são como as tribos hostis que o explorador encontra e precisa submeter sem piedade e a fim de se apossar de seu território”. E, como a autora nos revela aqui em sua pesquisa, poucas “tribos” foram mais hostis a invasores do que a de Sylvia Plath. Todos os sobreviventes da sua morte tentaram por, pudor ou medo, fazer com que sua história permanecesse calada, o que só aumentou o tom de voz da sua poesia. A mulher calada é um retrato agudo da nossa dificuldade de separar o fascínio pela obra do fascínio pela vida, ainda que essa vida seja trágica.