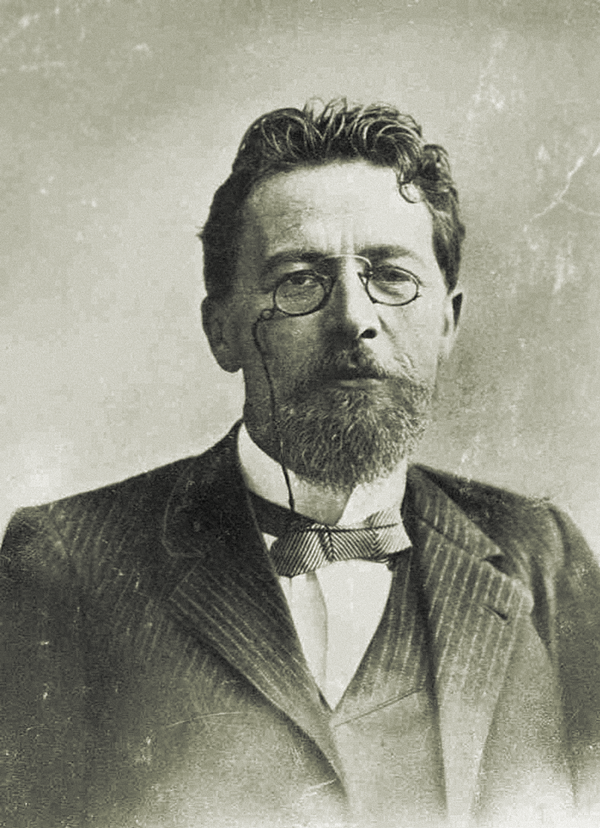

“Para nós, uma ilusão sublime vale mais do que todas as verdades”. A citação é adaptada do poeta russo Aleksandr Púchkin e está no conto A groselheira, de Anton Tchékhov (1860-1904). Penso na frase quando se fala de Tchékhov — porque parte da sua escrita é um impulso contrário à preferência, muito humana, pelo engano fácil à verdade doída, do sublime (mesmo aquele que eleva) à realidade.

Em Últimos contos, volume lançado pela Editora Todavia em tradução de Rubens Figueiredo, os catorze textos reunidos se referem àqueles dos anos finais de escrita de Tchékhov. A edição tem algumas das melhores — como a trilogia A groselheira, Sobre o amor e Um caso médico — e das mais famosas — como A noiva e A dama e o cachorrinho – narrativas curtas do autor. Neles, como na sua obra em geral, acontece de Tchékhov inserir pequenos traços de si nas suas personagens. Podemos vê-lo no intelectual bem-intencionado (meio hipócrita) que crê que pode ajudar a mudar o mundo, em A nova Datcha, ou nos diálogos de Um caso médico, tanto na paciente do conto quanto no médico. Suas personagens tendem a conviver com inquietações de grande importância, mas o curioso é que isto ocorre apenas durante os breves intervalos que de fato constituem a vida. O cotidiano costuma passar por cima dos grandes acontecimentos.

Bom lembrar que falamos de alguém do século XIX, quando os escritores russos costumavam lidar diretamente com temas sociais nas suas obras, dar prescrições morais, lições didáticas. Como Tolstói, que além de tudo estava amarrando projetos grandiosos, que observavam a sociedade de maneira ampla, em enormes volumes que uniam análise histórica, sociológica, psicológica, ética — e com certeza esqueço alguma nuance. Tchékhov, ao contrário da época, causava estranhamento ao optar pelas pequenas histórias, pelos breves momentos com cenas e cenários banais, pela falta de ação (no sentido tradicional) e por narrativas com fim abrupto e sem moral, que retratavam um tipo comum e ineficaz de cidadão médio abandonado à melancólica rotina, com aberturas, se tanto, a sonhos utópicos, irrealizáveis.

Nas histórias de Tchékhov há também um senso muito particular de melancolia. Uma atmosfera densa que se reforça na latente falta de perspectiva das personagens, mas que não é explicada pela beleza das frases, nem pela precisão descritiva ou complexidade psicológica apresentada — nada disso é especialidade do autor. Na introdução do livro, Rubens Figueiredo dá uma perspectiva para compreender a densidade, tenta entendê-la a partir da dificuldade de comunicação das personagens, que vai além da perda do poder conceitual da palavra: “a dificuldade generalizada que os personagens dos conto manifestam de dizer o que pensam, de responder o que lhes perguntam, de ouvir o que diz o interlocutor, significa [...] em certa medida [que] perderam a capacidade de apreender o seu próprio mundo e expressá-lo”. Porque a sociedade daquele tempo estava mudando.

A servidão (na prática, o mesmo que escravidão) fora abolida na Rússia um ano depois do nascimento do escritor, as relações capitalistas avançavam no Ocidente, grandes projetos de infraestrutura transformavam paisagens e dinâmicas sociais, ampliava-se a urbanização e uma classe burguesa começava a surgir. As pessoas, naturalmente, nem sempre conseguiam acompanhar o ritmo do tempo e suas contradições, e Tchékhov notava. Além da tensão entre o verbal e o concreto, Rubens traz também outras duas tensões que podem ajudar a entender a carga emotiva dos textos de Tchékhov: a divergência entre os sentimentos individuais e a pressão das convenções; e a infelicidade coletiva como alguma sorte de impedimento à felicidade individual. São modos de leitura que podem auxiliar nesta edição.

Aquilo que pode unir todas as figurações que o tradutor aponta é a capacidade de Tchékhov de testemunhar o mundo e a realidade tais quais são, como o pragmatismo com que um médico descreve os sintomas de um paciente. Pensando nos termos de hoje, é claro que ninguém consegue apresentar a realidade despida da própria subjetividade. Mas há algo a se dizer de quem tenta fazê-lo: eis que arrisca criar um texto que aparenta ser mais objetivo, mais pautado pela concretude do real e, portanto, mais verdadeiro. Ou, se não, um texto menos pretensioso, livre de paternalismo e de mais fácil identificação com o leitor.

De resto, ainda na analogia do médico, Tchékhov não nomeia “doenças”, tampouco indica “remédios” para curá-las. Temos um vazio de respostas. Dessa ausência, em um ensaio, o escritor e crítico alemão Thomas Mann (1875- 1955) pensa Tchékhov a partir da sua modéstia, evidenciada também na sua forma preferida de trabalho — o conto e o teatro, em contraste com os grandes poetas, como Púchkin, e prosadores, como Dostoiévski e, novamente, Tolstói. A modéstia leva o contista a duvidar de si, a ter medo de estar “levando o leitor para trás da luz”, por não saber responder às “questões mais importantes”.

Talvez leve mesmo o leitor à penumbra, e por isso suas peças continuam sendo adaptadas; seus textos, como os aqui reunidos, continuam dando verniz para o catálogos de editoras; sua linguagem continua sendo discutida, por meio de traduções e interpretações novas; e a vitalidade do seu texto se mantém — exemplo mais recente que me lembro é o premiado Drive my car (2021), Tchékhov cuspido e assumido, filme que gira em torno da interpretação de uma peça sua, Tio Vânia. Menciono o monólogo final, da peça e do filme, que ocorre frente a questionamentos amplos: “O que fazer”, diante da miséria, digamos, da vida, da repetição triste dos dias? “É preciso viver! [...] trabalhar duro para os outros, agora e na velhice, sem repouso, e quando chegar nossa hora vamos morrer com resignação”.

O excerto se conecta à simplicidade das respostas de Tchékhov, à sua modéstia, que frente às grandes questões disparava um singelo “eu não sei”, que desarma o leitor. É como um sábio socrático à moda russa, cuja sabedoria estava na sua assumida ignorância. Ele desfiava questionamentos e subjetividades, em tons iguais de cinza — e nesta capacidade, já disse certa vez Vladimir Nabokov, está sua genialidade. As lições, se extraídas dos seus textos, são meras projeções do leitor. Tchékhov manda, literalmente, para o diabo a filosofia dos “grandes” do mundo e, carcomido pela dúvida, nos deixa com nada. Não saber, porém, como já disse algum personagem de Tchékhov, torna a vida menos monótona.