“Não há uma única narrativa autobiográfica de uma mulher cativa que sobreviveu à Passagem do Meio”, à travessia do Atlântico nos tumbeiros, lembra a historiadora Saidiya Hartman no ensaio Vênus em dois atos (2008). Isso não tem impedido o trabalho da imaginação em cima dessa lacuna, seja como assunto ou como estética; seja na ficção – Um defeito de cor é talvez o exemplo mais visível na nossa literatura –, seja na historiografia, como mostra a fabulação crítica desenvolvida pela própria Hartman. Escritos como os que encontramos em Sacerdotisas voduns e rainhas do Rosário: Mulheres africanas em Minas Gerais (século XVIII), publicado pela Chão Editora, ressoam a ausência mencionada pela historiadora estadunidense tanto no que é relatado quanto na forma dos registros.

Organizado pelos historiadores Moacir Maia (UFMG) e Aldair Rodrigues (Unicamp), Sacerdotisas voduns e rainhas do Rosário é um conjunto de seis registros jurídicos produzidos em Minas Gerais no século XVIII, relacionados a investigações de feitiçaria. O critério de seleção dos textos priorizou, como informa o texto de apresentação, denúncias contra pessoas presas ou perseguidas, mas não sentenciadas pela Inquisição. Ainda integram o livro dois anexos relativos a uma rainha do Rosário (um termo e um testamento). Os manuscritos que compuseram denúncias (cinco deles) foram localizados no Arquivo da Torre do Tombo (Portugal) entre códices do Tribunal da Inquisição. O registro restante e os dois anexos foram localizados em Mariana (MG), nos arquivos da Arquidiocese e da Casa Setecentista.

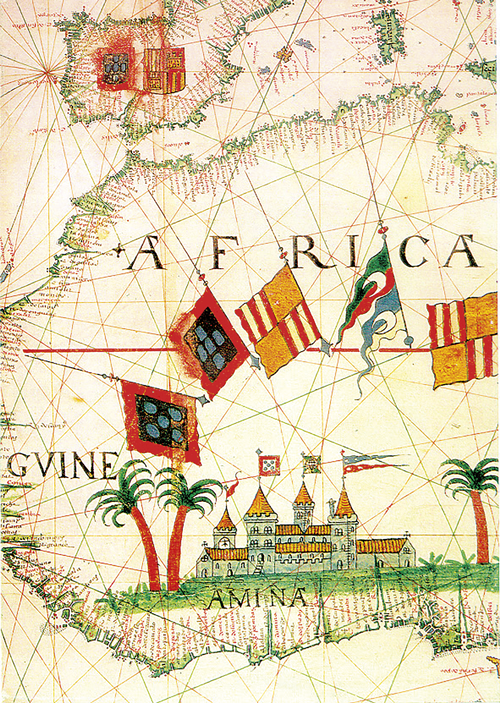

São textos que ressoam na ausência de narrativas autobiográficas de mulheres porque são elas, africanas nascidas na parte da África Ocidental que os portugueses chamavam de Costa da Mina (foto), as protagonistas nos documentos, seja como acusadas e/ou como figuras atuantes em irmandades de Nossa Senhora do Rosário. As irmandades leigas eram o esteio da sociedade mineira no século XVIII. Suas integrantes poderiam ocupar uma posição de destaque em sua comunidade religiosa e mesmo na cidade – presente no livro, o testamento da rainha Inácia da Assunção informa que ela possuía mais de dez escravizados, número que pode situá-la entre as camadas médias daquela sociedade –, mas, ao mesmo tempo, também são alvo de acusações que poderiam lhes custar a vida. É o caso de Angela Gomes, que ocupa o segundo e terceiro textos do livro, denunciada em 1760 por feitiçaria e que reaparece no livro em um termo de 1772 no qual determina, como rainha do Rosário, a realização de um evento em homenagem à santa.

Tudo isso vem em textos jurídicos duros, sem qualquer esforço estético aparente que os permita serem lidos como “literários”. O misto de tédio e agressividade que cadencia a maior parte dos documentos expressa a gramática da violência que os constitui. Essa gramática é o que a fabulação crítica de Hartman deseja evitar enquanto forma de escrever a História.

Entretanto, o texto jurídico racista não consegue apagar a humanidade dessas mulheres. Testemunhas citadas no documento Sumário contra o culto ao Deus da Terra de Courá e dança de Tundá (de 1747) dizem que todo sábado à noite, em Paracatu, negros e negras dançavam ao som de um tambor e entoavam palavras numa língua que era a da terra de Courá. Da cozinha, saía a dona da casa, “uma preta forra por nome Josefa Maria, criada em Pernambuco”, movendo-se em “uma dança chamada acotundá”, embrulhada por chitas velhas e dizendo várias palavras, algumas das quais encontravam “a nossa santa fé”. A certo momento da dança “se fingia de morta” e era levada por outros para dentro de uma camarinha. Neste momento, entrava em cena Quitéria, que subia na mesa dizendo ser Deus e também filha de Nossa Senhora do Rosário e de Santo Antônio. Dizia ela que o santo de sua terra estivera ajoelhado diante da Senhora do Rosário durante sete anos a fim de conquistar licença para poder vir a esta terra. E que já havia chegado uma carta de Roma ordenando a criação de uma igreja para o santo de Courá. Mas a carta fora rasgada por um “doutor visitador”. E outra de Roma deveria estar a caminho.

Se, como fazem os organizadores do livro no posfácio, considerarmos que as testemunhas tenham escutado e visto o que disseram, a elasticidade discursiva para dar conta da transposição das religiosidades africanas ao contexto colonial revela uma criatividade impressionante na criação das soluções metafísicas para o contato com o catolicismo ibérico. Em Vênus em dois atos, Saidiya Hartman comenta o tratamento que conferiu, em Perder a mãe (2007), à relação entre historiografia e os arquivos da escravidão. Reduzidas a números frios e histórias de violência, as menções a pessoas negras, especialmente mulheres, nos autos da História levaram-na a indagar o “que resta a saber” delas, o que há de humano nas pessoas que esses registros dizem ter existido, mas cujo olhar e pensamentos não interessavam aos arquivos do poder. Ter consciência dessa violência não resolve a ausência. Diante da impossibilidade de reconstituir as histórias dessas pessoas, o recurso desenvolvido pela historiadora foi de caráter pessoal e ligado à ficção. Hartman confere um “acréscimo de imaginação” (a expressão é de Jacques Rancière) às limitações do arquivo histórico (ou seja, o tensiona pela aproximação mais direta com a ficção) para realizar o movimento sensível que organiza seu trabalho como historiadora: “tanto contar uma história impossível quanto amplificar a impossibilidade de que seja contada”.

Entretanto, como mostra Sacerdotisas voduns…, os arquivos da escravidão ainda dão fragmentos (mesmo que oblíquos) das vozes de pessoas subalternizadas. Apesar de sua violência, não podemos evitá-los. Esse contato parece apontar não somente a uma discussão sobre a ética da representação histórica que atravessa cada incursão no arquivo e cada leitura do texto. Em uma cultura como a brasileira, de relação complexa com sua memória coletiva, essas articulações provocam o leitor ao sugerir que outra sensibilidade diante do texto histórico pode ser elaborada na busca por uma relação viva de transformação com os documentos. Uma busca que envolve imaginar os espaços e tempos de liberdade criados por essas mulheres em meio aos urros e demais ruídos da escravidão, para elaborarmos criticamente a aderência do passado ao presente no país. Trabalho difícil e perigoso, como lembra Hartman, mas a que todos podemos nos lançar enquanto anônimos à procura de novas condições de ver, dizer e viver nossas vidas no mundo além do capitalismo intrinsecamente racista que nos organiza.