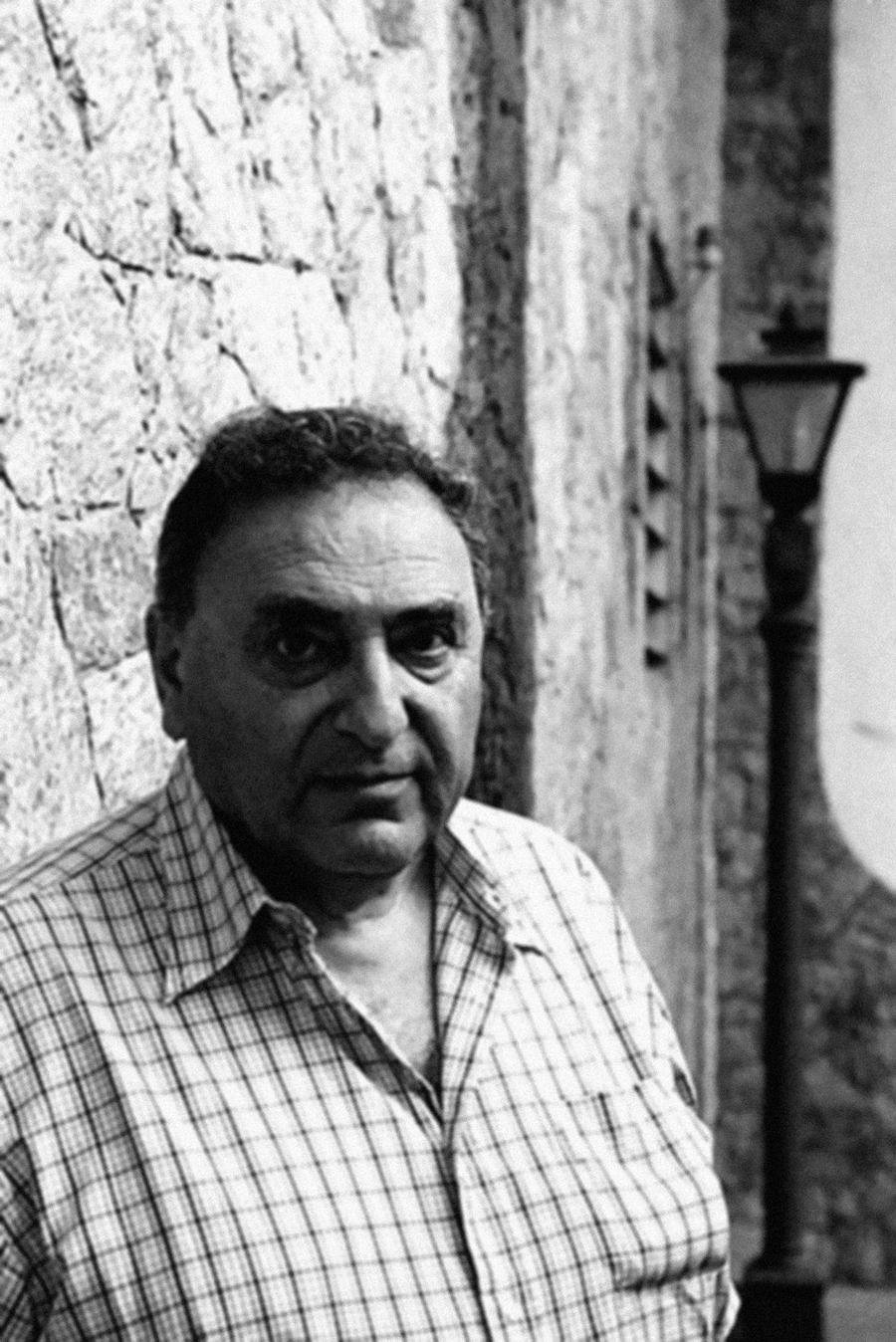

Ainda muito jovem, me debrucei sobre um livro de Juan José Saer (1937-2005) e senti que ali devia permanecer, e então passei longos anos debruçado sobre sua obra completa, com uma atenção que jamais dedicara à obra de ninguém. Eu estava começando o mestrado e precisava de um tema, sim, mas era mais do que isso o que me atraía àqueles livros áridos, cansativos, complexos. Naquele autor argentino que amealhava certo apreço da crítica, mas continuava desconhecido do grande público, eu pensava enxergar uma solução possível para alguns problemas literários dos mais longevos: para a preservação da literatura como arte autêntica contra os avanços do mercado, para as intrincadas relações entre escrita e política, para a produção de romances ainda vivos num mundo que anunciava seu fim por repetição infinita.

Um sagaz professor me alertou para o equívoco: eu tinha me aproximado de uma literatura que já não permitia triunfos fáceis e banais heroísmos, e, no entanto, fazia de Saer um herói do meu pensamento, um triunfo sobre impasses que só se mantinham importantes porque não resolvidos. Na dissertação, cuidei de disfarçar um pouco a admiração excessiva, limando adjetivos para escondê-la nas entrelinhas, e depois acabei por me afastar dos livros que haviam exercido sobre mim tão desnorteante fascínio. Salvo por incursões em páginas avulsas eu vinha guardando essa distância, até receber o convite deste Pernambuco para reler e resenhar O conceito de ficção — uma coletânea de ensaios breves do próprio autor que capturam o cerne de seu ideário e de seu projeto estético, publicada pela 7Letras com tradução de Lucas Lazzaretti.

Tudo continua ali, intocado pelo tempo, tudo ainda veemente, cristalino, irrefutável, tudo ainda a suscitar em mim fortes sentimentos. O que Saer escreveu em 1989, o pequeno texto alçado com justiça a título do livro, não só acabou por se integrar de vez na minha concepção de literatura, como está difundido por toda parte nas discussões literárias do novo século. Que “a verdade não é necessariamente o contrário da ficção”, que “não se escrevem ficções para esquivar, por imaturidade ou irresponsabilidade, os rigores que exige o tratamento da verdade”, que “nem o falso nem o verdadeiro são opostos que se excluem, e, sim, conceitos problemáticos que encarnam a principal razão de ser da ficção”: todas essas noções se tornaram a um só tempo elementares e clarividentes, e descrevem com precisão a literatura imprecisa e multiforme que marca a nova época.

“Não podemos ignorar que nas grandes ficções do nosso tempo, e talvez de qualquer tempo, está presente esse entrecruzamento crítico entre verdade e falsidade, essa tensão íntima e decisiva, não isenta de comicidade nem de gravidade, como a ordem central de todas elas”, é o que afirma Saer, presumo que para a concordância plena de toda uma legião de escritores contemporâneos. Lê-lo é compreender o que ainda vivemos depois de três décadas, mas é compreender algo mais também: que nossa escrita e nosso pensamento muito nos antecedem, que têm uma história longa a ponto de poder se confundir com outra escrita e outro pensamento, “talvez de qualquer tempo”. Assim, que aquilo que julgamos novo talvez o seja por mera ignorância ou mero esquecimento, e que, em vez de inovadores, devemos nos contentar em ser herdeiros.

A primeira vez que li esse livro, meu objetivo era entender quem era e o que pensava Saer. Agora, relendo-o sem um propósito tão definido, percebo que em seus vários ensaios acaba por se compor um mundo bem mais largo. Pouco a pouco vai se construindo uma peculiar história da literatura argentina, contemplada como uma série de polêmicas, discussões e conflitos. Pouco a pouco vão se perfilando também os autores argentinos que Saer julga valerem a pena, e valerem a fama quando a têm. Os criadores de “uma série de obras singulares, que não entra em nenhum gênero preciso”, partindo de Hernández e Sarmiento e passando aos mais inclassificáveis Macedonio Fernández, Arlt, Ortiz, Girondo, Benedetto, Borges, Cortázar, Piglia.

O mundo vasto que Saer retrata, porém, está cindido. Essa distinção tão absoluta entre bons e ruins é talvez o maior estranhamento que a leitura agora suscita, e a maior ressalva que nos obriga a erguer ‒ maior que a contrariedade em flagrar a impaciência hostil que ele dedica a certos autores, em especial a Borges. Para Saer, tão afeito a outras complexidades, a literatura acaba por se resumir a duas posições contrapostas. A daqueles que pretendem oferecer um conteúdo inteligível e palatável, em uma forma sempre repetida e muito apreciada pelo mercado, esses constituindo a maioria, como é óbvio. E a de “um punhadinho de homens isolados, menos sábios, sem nada especial a comunicar nem missão histórica a cumprir”, que “explora a língua, com incerteza e rigor, para elaborar nela uma construção cujo sentido é sua própria forma”.

É exatamente o que mais me encantava no discurso de Saer, essa peremptória certeza sobre o bem-fazer literário, o que agora me provoca hesitação e sobressalto. Já não tenho convicção nenhuma de que a literatura possa ser dividida assim, de que se deixe abarcar por esse olhar binário, esse maniqueísmo. Ainda me intriga a ideia provocativa de que “a única maneira para o romancista resgatar o romance consiste em se abster de escrevê-lo”, de escrevê-lo pela convenção conhecida, entenda-se. Mas o que mais aprendi ao ler os romances de Saer, em oposição aos ensaios, é sua poética da dúvida, sua fuga a afirmações taxativas. Por essa poética só o que cabe concluir é que, por mais complexa e multiforme que se conceba, não pode nunca haver uma única maneira de escrever algo que valha a pena.