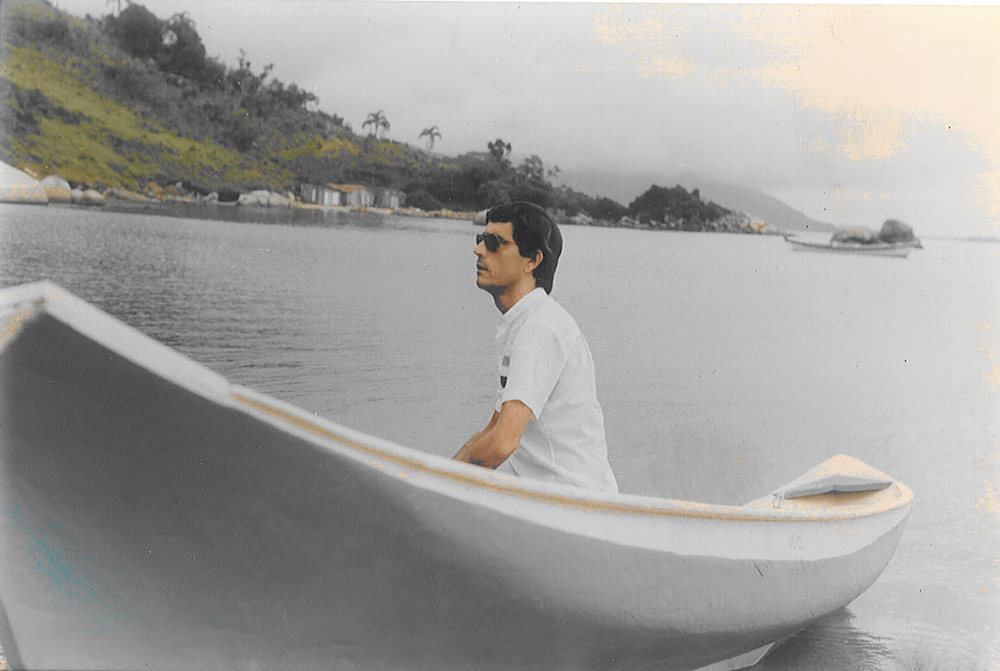

Meu contato com a obra de Wilson Bueno (1949-2010) costuma ser regido tanto por minhas memórias de infância no Paraná quanto pelas poucas lembranças que guardo dele e de seu entusiasmo pela literatura. Quase 13 anos após sua morte absurda, inaceitável, ainda intuo que o poeta aprovaria meus modos de lê-lo. Penso especialmente numa conversa que presenciei, entre ele e José Castello, em 2006. “O livro que escrevi não é o mesmo livro que você vai ler”, dizia Wilson, ao defender uma modalidade de leitura absolutamente livre e reinventora, não menos autoral que sua própria escrita. E não podia estar mais correto.

Em 2022, celebraram-se os 30 anos da primeira publicação daquele que talvez seja seu livro mais importante, Mar paraguayo, que acaba de voltar, enriquecido, ao catálogo da Iluminuras. A nova edição faz justiça à relevância que sua novela vem acumulando. Traz notas, “elucidários” e textos críticos assinados por Néstor Perlongher, Adrián Cangi, Reynaldo Jiménez, Andés Sjens, Douglas Diegues e Adalberto Müller (os dois últimos, também organizadores do volume). A qualidade do material compilado auxilia os leitores, claro, a entender melhor uma obra que se caracteriza, desde a concepção, por uma originalidade radical, composta numa língua literária tríplice, amálgama de português, espanhol e guarani burilado pelo artista durante anos de pesquisa e dedicação. Mas não só isso. A reedição comemorativa também nos convida a uma imersão mais demorada na própria alma de Wilson Bueno.

Lembro de ouvi-lo dizer que o que escrevia era, sim, uma extensão de sua alma. Cabe a mim, portanto, deixar aqui um registro pessoal, quase afetuoso, desse meu mergulho. Mar paraguayo se desenrola em Guaratuba, pequeno município do litoral paranaense onde passei boa parte da minha vida, desde os anos 1970. E o ambiente recriado por Wilson neste seu livro-enigma me remete emocionalmente àquele cenário ainda real de chuva e mormaço que aprendi a dividir com a onipresente comunidade paraguaia de lá, habituada a veranear na cidade.

No Brejatuba, a poucas quadras de onde eu me hospedava, ficava o refúgio do ditador Alfredo Stroessner (1912-2006), de frente para a Praia Brava. Antes uma residência simples, de muro baixo, onde se podia ler, numa pedra que me lembrava uma lápide, a inscrição REPÚBLICA DEL PARAGUAY. Na varanda daquela casa de tijolos à vista havia sempre duas ou três velhas matronas silenciosas, tomando um tereré. Mais tarde, após ser destituído do poder, Stroessner ocupou uma mansão-mausoléu ali perto, onde de vez em quando se vislumbrava, numa guarita, a silhueta de um homem armado. Assim, quando li Mar paraguayo pela primeira vez, nos anos 1990, um de seus personagens principais, “el viejo”, surgiu diante de mim já com as feições daquele general eternamente decrépito. E desta assombração, até hoje, não pude descontaminar minha leitura.

Mar paraguayo não é uma obra de fácil decifração. Não tem um enredo que se desate por si só, ou que se preste a sinopses domesticadoras. Trata-se, a meu ver, de uma espécie de canto, o que faria de Wilson Bueno um aedo. Penso aqui, também, na tal “palabra párraro” que o autor evoca, a tal “alma-palabra” que extrai do mito apapocuva do Dilúvio, e que encontra eco nas “palavras aladas” de Homero. Tudo está ligado — tudo é mar —, e há tanta beleza na linguagem com que o autor presenteou sua protagonista, “la marafona del balneário de Guaratuba”, que reli o livro todo em voz alta. A prosa de Bueno parece exigir de quem a lê alguma reverberação sonora, uma participação maior do leitor enquanto corpo que vive e vibra.

No entanto, é com uma morte que ele abre esta novela cantada em que combina duas forças de sua predileção, Eros e Tânatos, o amor erótico e o fim de tudo. Lembro, inclusive, de ouvi-lo dizer ao Castello, naquela mesma conversa, que qualquer escritor que quisesse prender alguém à sua narrativa deveria logo “inventar um cadáver”. E foi isso que Wilson fez no início de Mar paraguayo, nos deu a notícia de um falecimento. A narradora nos informa da morte do velho com quem parecia morar, “el viejo”, num tom lírico, meio delirante, meio confessional, e que no fundo evita confessar qualquer coisa.

De concreto, ela não nos conta quase nada. Nasceu no Paraguai, migrou para o litoral do Paraná. O guarani é sua língua nativa. Deduzimos que sofreu, sabemos que ainda deseja. Ela nem sequer nos diz seu nome. Chama a si própria de “la marafona”, e isso é tudo. Mas por que marafona? Quem seria ela? Uma prostituta promovida (ou rebaixada) à condição de cuidadora de um velho doente, amante tirânico e ridículo que a mantém aprisionada na escuridão do lar? Uma travesti sortista? Com a palavra marafona, sabe-se, também definimos certo tipo rústico de boneca de pano, sem rosto ou expressão, coberta apenas de trapos coloridos. Se uma criança a destruir, encontrará lá dentro uma estrutura simples, a cruz de ripas que sustenta o espantalho. E o que cada um, leitor ou não, será capaz de enxergar numa cruz terá sempre a ver com seus referenciais mais íntimos. Uma culpa inconfessável, uma dor selvagem, a palma de um martírio, a redenção final. E até mesmo a arma de que os invasores europeus lançaram mão ao cometerem tantos crimes de genocídio e epistemicídio contra os povos originários da América.

Mar paraguayo talvez seja, sobretudo, uma obra sobre barreiras derrubadas, limites e divisas de diversas naturezas. Ou, como já sugeriu Heloísa Buarque de Hollanda, sobre a falência dessas fronteiras todas — entre línguas, nações, culturas, gêneros. Um livro cuja protagonista passeia com seu cachorrinho Brinks (também uma extensão de sua alma) entre o mar-abismo e a cidade-cabaré; entre o ódio que sente pelo velho que a provê e a paixão que a faz enrabar el niño de 17 anos que a tira do sério enquanto joga pebolim; entre a feiura de uma praia lotada de veranistas em férias e pânico e o sonho recorrente com a perfeição da paranaense Sônia Braga, cidadã do mundo, de quem talvez queira roubar o rosto.

Alencar e Iracema, Mário e Macunaíma, Guimarães Rosa e o iaueretê, Leminski e seu Catatau, Neruda e suas confissões, García Márquez e o general a quem ninguém escreve. Como quando botamos uma concha no ouvido, escutamos em Mar paraguayo o rugir das referências de Wilson Bueno. Mas o que resulta desse experimento lúbrico e único é a voz de um autor que se recusava a “repisar fórmulas bem-sucedidas”. Um artista aberto, inquieto, inconclusivo. Poeta de um Paraná dissoluto que reconheço como meu e também universal. “Lo restante”, já anotava la marafona, “es todo ficción, dramas, televisiones, literatura”.