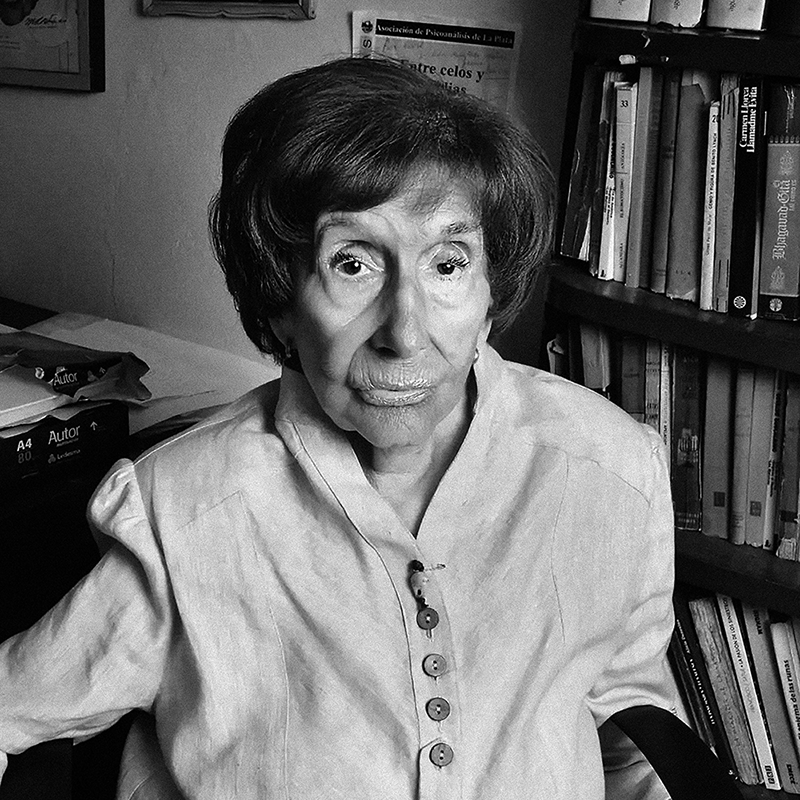

Um espanto de seguir, páginas e mais páginas, em presença de horror: assim transcorre o movimento de leitura em As primas, da autora argentina Aurora Venturini (1921–2015), publicado pela Fósforo Editora, com tradução de Mariana Sanchez. O livro é uma espécie de álbum de família nojento, em estados que oscilam entre a monstruosidade e o asco constante, quase como uma medida extrema do que Sigmund Freud chamou de “infamiliar”, Unheimliche, algo que nos provoca angústia e, ao mesmo tempo, desperta a sensação de que veio à tona o que, até ali, estava oculto. Afirmo essa medida extrema porque o que Venturini propõe atravessa o sentimento de desorientação do infamiliar para um espaço de pura asquerosidade, como se a ideia de casa fosse um pântano gosmento e nauseante, como se o que conhecemos fosse também o que nos fere o estômago.

O livro, narrado pela adolescente Yuna, se passa nos anos 1940, e nos apresenta uma história de família e de mulheres, como destacado pela escritora Mariana Enríquez, no prefácio. Yuna, assim como sua irmã Betina, tem um diagnóstico de disfunções cognitivas que não são exatamente especificadas ou amenizadas. Pelo contrário, as palavras escolhidas por Venturini para definir o que se passa com Yuna, sua irmã e suas primas, são de deboche, em tom preconceituoso e violento. Sobre sua família, a narradora sentencia: “Coitada da Betina. Erro da natureza. Coitada de mim, erro também e mais ainda minha mãe, que carregava esquecimentos e monstros”. Em outro momento, falando de sua tia Ingrazia, e de suas primas, Yuna pensa que essas deformidades estão relacionadas a maldições: “Algum mau-olhado devia perseguir minha família porque as priminhas imbeciloides frequentavam escolas de deficiências e uma delas tinha seis dedos em cada pé e uma excrescência na mão direita que quase parecia um dedinho a mais. Só que não.” De qualquer forma, existe uma linha de horror que corta aquela família e que enlaça seus corpos, suas narrativas, suas crenças; um tipo de adaga invisível que faz transbordar em rupturas o reconhecimento de que em si mesmo estão as piores coisas do mundo, os chistes mais agudos e grotescos.

De certa maneira, os personagens de Venturini são elásticos em suas monstruosidades, seja do ponto de vista de um corpo desviado, fora da norma, seja do ponto de vista de comportamentos abusivos, como quando observamos o hábito da mãe de Yuna e Betina, Clelia, que batia nas filhas com uma régua. Também os monstros da pedofilia, do estupro, e do aborto clandestino contornam a narrativa em cenas fortes, nas quais a falta de vírgulas deixa tudo por um triz, em um só espasmo de angústia, como na descrição do procedimento feito pela prima Carina: “Veio a doutora que não parecia doutora de tão ordinária. Perguntou qual era a paciente e de quantos meses estava então tia Nené respondeu que de três e uns quebrados e eu entendi por que dizem que os filhos são a riqueza do pobre, mas parece que tia Nene que não comia todos os dias por falta de dinheiro não perdoava o bebê nem pelos trocados que poderia conseguir com ele.”

De volta ao texto do prefácio, de acordo com Enríquez, Venturini afirmava que sua família foi “muito monstruosa”, e isso se tornou a sua temática favorita. Nesse sentido, penso que o papel de narradoras como Yuna, e outras que atravessavam a literatura hispano-americana, como as de Silvina Ocampo (1903–1993), ou mesmo os personagens contemporâneos de Enríquez, é também o de testemunhas, pois, diante do monstro, estamos sempre em posição de contar o que foi visto. Assim, estar em contato com o monstruoso faz parte de uma ordem circular, na qual o nosso desejo pode, da mesma maneira que o monstro, ser visto, vislumbrado em suas imagens difusas. Nunca conheceremos, por completo, o nosso desejo da mesma forma que nunca conheceremos, em cada detalhe, o monstro que nos acompanha. Ao longo do romance, Venturini trabalha com atenção essa dinâmica, como quem entende: na gangorra da monstruosidade, existe algo que não se toca, mas se vê; não se encaixa, mas se conta.

Outro ponto de destaque em As primas é a relação com a temática da imagem. Venturini não trabalha, necessariamente, os mecanismos de um texto que se propõe desenho, mas utiliza das artes visuais como condutora de fuga da personagem de Yuna, que produz algumas obras, ao longo do livro, e disserta, em diversos trechos, sobre a importância da sua relação com o processo criativo: “Tia Ingrazia opinava que eu também sofria de deficiência, embora dissimulasse minha anormalidade pintando e sendo linda. Acho que ela não estava errada... Eu só vivia para sentar e pintar e o mundo circundante sumia me deixando numa esplêndida ilha de tonalidades”. Assim, Yuna prossegue por meio de duas maneiras de contar o seu testemunho diante dos monstros: pela palavra e pela imagem. Segundo Roland Barthes, o gesto diante da tela em branco é um ponto em comum entre a escritura e a imagem. No instante em que as mãos e a superfície se encontram, está um atrito que seria responsável tanto pela escrita quanto pela pintura, e, nesse gesto de fundação, surgem potências de tensão. Dessa forma, a narradora de As primas, com seu horror aliado ao gesto, em vontade de contar o que viu, nos deixa como em deriva nas noites de tempestade, no desespero e na vontade de enxergar qualquer monstro que nos lembre que, sim, continuamos aqui, vivos.