Nos anos 1960, o jovem, atrevido e aventureiro repórter norte-americano apresenta como plano de futura matéria ou livro a escolha de um local geográfico (São Francisco ou Nova Orleans, por exemplo) e uma caderneta de anotações em branco.

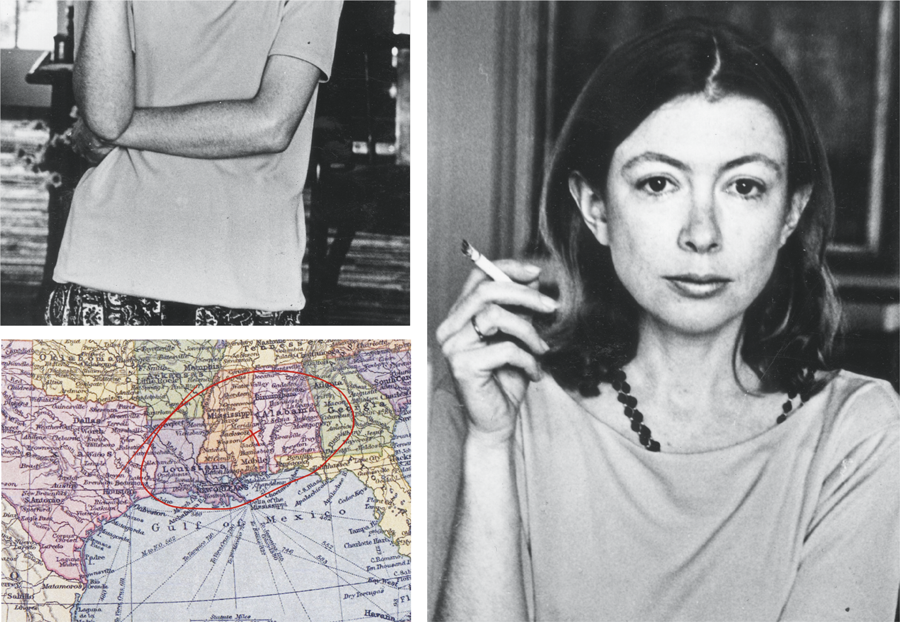

Não se lê frase diferente nos primeiros parágrafos de um livrinho fascinante de Joan Didion (1934-2021), Sul & Oeste, projeto que, em 1970, sucederia o estrondoso sucesso de Rastejando até Belém (lançado no Brasil pela Todavia), a coleção de ensaios que transformou em discussão nacional a revolução hippie na Califórnia. O leitor brasileiro abre Sul & Oeste – publicado pela Harper Collins em tradução de Marina Vargas – e depara com frase desconcertante: “A ideia era partir de Nova Orleans e dali em diante não tinha nada planejado. Íamos [a escritora e o marido] aonde o dia nos levasse.”

O novo jornalista investigativo, de que Didion é um dos expoentes, se assemelha à câmara cinematográfica de Dziga Vertov (1896-1954), diretor do filme Um homem com uma câmera (1929). Em manifesto da época, o cineasta soviético afirmava: “Eu sou o cine-olho. O cine-olho é entendido como ‘aquilo que o olho não vê’”. No cine-olho de Vertov é a lente da câmera que enxerga e exibe ao espectador as imagens da moderna metrópole soviética, que ela capta.

Uma mulher com uma caneta na mão. Posta em exercício por Joan Didion, sua caneta-olho é a ferramenta exploratória da realidade norte-americana posterior ao movimento civil dos negros, silenciada nas redações de jornal pelas teclas da máquina de escrever. As teclas da Remington estavam sempre a acatar a pauta objetiva do chefe de redação e esqueciam o trabalho investigativo do repórter.

Joan Didion, como Tim Lopes (1950-2002) de O Globo, ou Dom Phillips (1964-2022) do The Guardian, se apresentam ao leitor de jornal como caneta/olho/ papel/escrita – para pastichar com liberdade outra expressão de Dziga Vertov. O texto jornalístico antes de ser o que explora uma notícia de conhecimento público é o que faz a notícia dissimulada explodir, acontecer e circular. Não a inventa, fique claro. Foca-a, como Vertov. A notícia é escrita pela caneta-olho que capta o nada regional para torná-lo o tudo nacional/internacional, que não está sendo visto a olho nu pelo cidadão.

Apesar da impecável formação acadêmica e literária de muitos dos novos jornalistas norte-americanos dos anos 1960, destaque para Truman Capote, o grupo sabe que, ao exercer a profissão, não está a fazer literatura. Recalcam a imaginação criadora, origem e razão de ser da obra artística, para pô-la em prática em estilo subjetivo inesperado e único. Este maximiza a elasticidade da observação visual, in loco, e aprimora as anotações feitas no calor da hora pela caneta-olho.

A caneta-olho leva o leitor a enxergar o mistério que se disfarça e se mascara numa sociedade em transformação. Toda transformação regional reserva seu lado nacional e invisível à caneta faminta em divulgar os fatos gerados pelo que hoje e sempre (v. Marc Bloch, Reflexões de um historiador sobre as notícias falsas da guerra) se chama fake news. O acontecimento factual permanece à espera dos bons jornalistas e dos historiadores de novas metodologias de análise.

Antes de ler Os sertões, de Euclides da Cunha, o jovem jornalista brasileiro deveria passar semanas a ler e a refletir sobre a Caderneta de campo, mantida pelo repórter destacado por O Estado de S. Paulo para viajar até Monte Santo, no interior baiano. Hoje, essa caderneta está editada e à venda em livraria ou sebo, e disponível na internet em edição da Biblioteca Nacional. Sugiro a leitura da edição do já falecido Olímpio de Souza Andrade, com notável prefácio do especialista no autor.[nota1]

Bastam duas frases da caderneta de Euclides para captar o que é a caneta-olho do repórter nascido em Cantagalo (RJ), fonte da sua futura obra-prima. Transcrevo as duas frases: “Não nos iludamos. Há nesta luta uma face misteriosa que deve ser desvendada”. São ilusórias as fake news que correm na capital federal sobre o que realmente acontece em Canudos. E elas serão denunciadas em Os sertões. Da “Nota preliminar” ao livro retiro outras três frases curtas e incisivas: “A campanha [de Canudos] lembra um refluxo para o passado. E foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo”. Poucas palavras, total esclarecimento do evento ao cidadão metropolitano.

Nos anos 1960, a face misteriosa da nação norte-americana, a se tornar transparente pela caneta-olho de Didion, não está localizada na costa do Atlântico (Nova York e Washington), tampouco está na costa do Pacífico (São Francisco e Los Angeles). Está no Sul da nação. Em junho de 1970, Didion e o marido viajam para a capital afrancesada e aristocrática do sul. Nova Orleans. Já famosa, a jovem jornalista teve uma ideia, mas não tinha planos. Traz uma caneta-olho para enxergar a paisagem humana ultraconservadora que motiva a mais extraordinária das revoluções recentes no Novo e Velho Mundo – a que estava sendo liderada por Martin Luther King, a partir de evento em Montgomery, Alabama, hoje um marco histórico.

O cine-olho de Vertov é único e mecânico. A caneta-olho de Didion é como o rosto do deus Jano. Desencontrados acima do nariz, os dois olhos querem surpreender uma contradição insuportável. Um dos olhos se volta para a terra prometida californiana, onde mora, enquanto o outro se fixa no passado escravocrata sulista, que visita. Leio o resumo da contradição, feito pela jornalista: “o Sul afogando-se em seu passado, o Oeste olhando adiante, para fronteiras distantes, com um otimismo fervoroso e inesgotável”.

A América dos anos 1970 se anuncia como um oximoro. As costas Leste e Oeste olham o futuro moderno e vitorioso da nação, enquanto o Sul se afoga no passado escravocrata. Opostos e irreconciliáveis, os extremos Sul e Oeste demonstram que o domínio mundial, alcançado depois da vitória dos aliados na Segunda Grande Guerra, começa a degringolar. E a série de assassinatos de políticos inovadores, iniciada pela morte do presidente Kennedy no Texas, contam uma história que se faz enigmática. Nathaniel Rich, responsável pela edição em 2016 das anotações feitas por Didion em 1970 e autor do prefácio de Sul & Oeste, pergunta: “Como era possível que o Sul bitolado, com sua perpétua desintegração e sua decadência desafiadora, representasse o futuro?”. E insiste: “Didion foi para o Sul com o objetivo de entender algo sobre a Califórnia e acabou entendendo algo sobre a América”.

Os jornalistas Euclides da Cunha, Tim Lopes e Dom Phillips saíram para entender uma “face misteriosa” de região enigmática do Brasil e seus leitores daqui e do estrangeiro ficaram sabendo algo sobre toda a nação brasileira.

Sul & Oeste é o que a caneta-olho de Didion vê sem ser vista, a partir de viagem a Nova Orleans. A caneta-olho não intervém. Penetra. Informa-se. Acompanha. Grava vozes com a cinta sonora da memória. Há dessincronização entre o visto e o escutado, como nos filmes mudos. As bocas se abrem primeiro silenciosas. A imagem vem antes e choca. As palavras ditas chegam depois, ou não chegam, e são sempre econômicas. Ficam em stand by na caderneta de campo, como à espera de tratamento estilístico à altura.

Já em Nova Orleans, a caneta-olho, sensível à sensualidade humana, ganha um corpo que se sabe em revolta contra o calor de verão. O sexo não excita mais a vitalidade turística da cidade. O ar está carregado de morte. O desprazer do corpo comunitário se associa a “uma morte por decomposição, por excesso de amadurecimento, putrefação, morte por afogamento, por asfixia, por febres de etiologia desconhecida”. A caneta-olho vê a morte e a enxerga na rua por onde caminha: “vi uma mulher morrer, tombada sobre o volante do carro”. A razão da morte súbita está no clima raivoso e excludente do gênero humano.

A caneta-olho entra em universo desprovido de carne e sangue humanos e propenso a acolher todas as diabruras físicas e espirituais causadas pela putrefação ambiental. Na cidade solar dos trópicos americanos tudo é escuro, garante Didion e mostra. Sua caneta-olho recorre ao olho-câmera e ao olho-raios-x. Confundem-se todas as ferramentas na descrição geral da capital da Louisiana, que abre as anotações: “O lugar é fisicamente escuro, escuro como o negativo de uma fotografia, escuro como uma radiografia: a atmosfera absorve sua própria luz, nunca a reflete, mas a absorve até que qualquer objeto brilhe com uma luminescência mórbida”.

Fascina o modo como Didion faz grande jornalismo investigativo sem se esquecer de que é uma fiel admiradora dos escritores e artistas do Sul. Seu estilo leva o leitor a entrar no universo da aristocracia afrancesada decadente, já vivida por Vivien Leigh no filme E o vento levou.... E revivida pela mesma atriz, a interpretar Blanche DuBois no filme Um bonde chamado desejo, baseado na peça homônima de Tennessee Williams. Blanche DuBois mal se hospeda na casa da irmã pobre e já recobre com lanternas chinesas coloridas as lâmpadas nuas da sala. O brutamonte Marlon Brando, num acesso de revolta contra a cunhada que incute minhocas aristocráticas na cabeça da esposa, volta o rosto de Blanche contra a lâmpada que ele libera aos tapas da decoração colorida.

O “excesso de amadurecimento” está à vista na palidez arrogante e nas rugas do rosto mentirosamente aristocrático de Scarlett O’Hara e de Blanche, não mais sedutor, e na paisagem onde, anota Didion, as bananas “apodreciam e abrigavam tarântulas”. Entre os vivos e os mortos – finaliza a caneta-olho tão logo se naufraga na pseudo-aristocracia afrancesada − há apenas uma distinção técnica.

Nova Orleans está sendo desenhada como “uma ameaça mortal a uma comunidade precária e colonial”, e é nessa condição que se transforma em tônico que estimula o roteiro da viagem. O cine-olho de Vertov é mecânico e único, foi assinalado. A caneta-olho tem corpo e tem memória. Tem experiência subjetiva e consciência histórica. Na escrita, as duas dimensões da reflexão se cruzam durante a viagem e se enriquecem mutuamente. O leitor pode contribuir. Caso contribua, enxergará uma região a se esconder no passado com preconceito e orgulho.

Em visita da jornalista à casa alheia em Nova Orleans, as falas são monótonas, repetitivas, reveladoras e apodrecidas pela arrogância excludente. Exemplifico com uma frase do livro: “Acho que ninguém sabe mais sobre o Sul do que as pessoas que estão nesta sala agora – disse meu anfitrião diversas vezes antes do jantar”. A fala do anfitrião se torna autônoma e egoísta na anotação silenciosa da caneta-olho. Merece um meme.

A violência contra o visitante crítico, lugar-comum no TikTok, é expressão do conservadorismo sulista dos anos 1970. A caneta-olho apreende um bordão que serve de exemplo: “Ponha seu (imagem de um coração) em Dixie ou tire (imagem de um traseiro) daqui!”. Em qualquer época, em qualquer tempo, o reacionário o é por se exibir como um apaixonado excludente do outro.

Nova Orleans desenha os planos da jornalista. De Nova Orleans viaja a Biloxi. Nenhum contrassenso. Fala a lógica da tardia colonização francesa do Novo Mundo. Em Biloxi, hoje no Mississippi, as caravelas capitaneadas pelo francês Pierre d’Iberville aportam no longínquo fevereiro de 1699. Lá fundam a primeira colônia permanente da Louisiana. Logo a abandonam porque está situada em zona pantanosa, de águas insalubres e solo estéril. Transferem a capital do futuro estado da união para Mobile e, finalmente, para Nova Orleans. A bandeira dos confederados continua a tremular até os dias de hoje.

A volta ao passado da máquina do tempo é natural. Uma viagem de Nova Orleans a Biloxi dá título e preenche as páginas seguintes da caderneta de Sul & Oeste. As anotações continuam assombrosas, já que são precedidas pela passagem do furacão Camille, um dos mais devastadores do século, ventos de aproximadamente 300 km/h. Didion anota: “No verão de 1970 os destroços do furacão de 1969 já tinham se incorporado naturalmente à paisagem [...] um petroleiro partido ao meio durante o furacão, enferrujava a pouca distância da praia”.

À viajante californiana se revela uma região onde a humanidade ia desaparecendo naufragada no passado para ceder lugar à diversidade animal originária da terra pantanosa. Destaca-se a Casa dos Répteis, talvez a imagem mais impressionante das primeiras partes do livro. A Casa era um pequeno barraco nos fundos da construção principal, que ficava junto à estrada. Era um local imundo, coberto de cascas de amendoim e de latinhas vazias de refrigerante barato. Havia alguns macacos-prego e duas jiboias imensas e letárgicas. Em alguns metros de distância, jacarés se contorciam. Um pouco adiante, uma placa dizia NINHO DE VÍBORAS.

Anota Didion: “saímos correndo pela lama até a casa principal. Eu escorreguei, cai no barro e fui tomada por um pânico instantâneo e irracional de que havia serpentes na lama à minha volta”.

Como se trata das anotações duma repórter investigativa – e não do livro que ela as teria metamorfoseado em reportagem radical e definitiva –, é que se procurou dar à resenha o tom informativo sobre o pano de fundo estilístico e histórico que as motiva e as significa. Ao leitor brasileiro do novo milênio, os buracos preenchidos entre as anotações de Joan Didion devem ter alguma utilidade na compreensão geral da potência alegórica do livro que não chegou a ser. E, no entanto, é.

A resenha não retira, portanto, do leitor a experiência inesquecível do cara a cara com a caneta/olho/papel/escrita de Joan Didion. Essa conversa entre olhares estrangeiros e distantes no tempo, atualizada pela experiência deste momento tenebroso de volta ao passado, que hoje enfrentamos, é a garantia da importância da edição em português de Sul & Oeste.

NOTA

1. Euclides da Cunha, Caderneta de campo. São Paulo: Cultrix/MEC, 1975 (preparação, introdução e comentários de Olímpio de Souza Andrade). Esta edição baseia a que foi publicada em 2009 pela Biblioteca Nacional, disponível em: antigo.bn.gov.br/producao/publicacoes/caderneta-campo