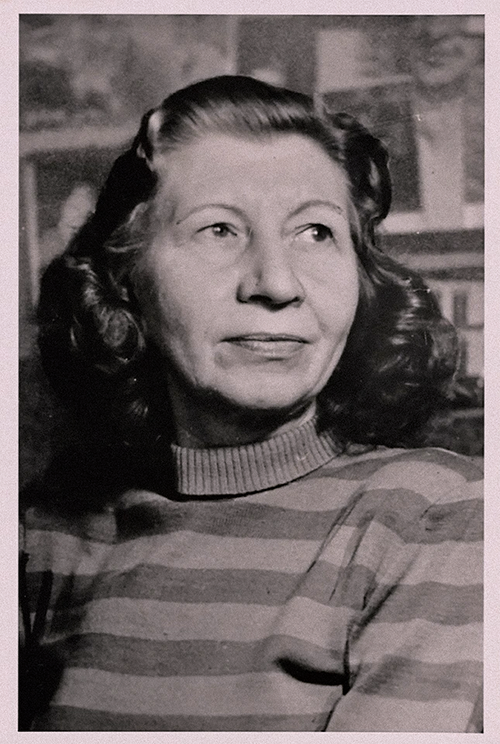

“Vejo aqui que você vai andar de um vespeiro a outro”, diz uma amiga vidente de Violette Leduc (1907-1972; foto), já nas últimas páginas (das mais de 500) de A bastarda (1964), livro que acaba de ganhar nova tradução assinada por Marília Garcia, em edição da Bazar do Tempo, 36 anos depois da primeira, feita por Vera Mourão (da Editora Guanabara) e esgotada há bastante tempo. O trabalho de vidente, de resumir o futuro que atravessa a sua visão, é uma construção interessante para pensar a produção de Leduc a partir desse livro. A autora, como aquela que antevê, escreveu A bastarda incluindo e fazendo referências a suas obras anteriores – a saber, algumas com recepções tímidas apesar da aprovação de nomes como Albert Camus, Jean Genet e Simone de Beauvoir –, como se o futuro delas fosse justamente no presente da escrita, pois nesse romance elas funcionam como impulso narrativo. Ou seja, não surgem apenas como acontecimentos, mas também são a motivação para a escrita do livro de 1964.

Um desses livros prévios de Leduc foi censurado pela conhecida editora francesa Gallimard, ainda na década de 1950. Falando em decapitações sorrateiras – usando as palavras de Hélène Cixous, em O riso da medusa, sobre a impossibilidade de mulheres serem lidas e publicadas –, o pesquisador Naná DeLuca conta no posfácio à nova edição da Bazar do Tempo que Ravages (1955), o romance censurado de Leduc, talvez nunca tenha encontrado o seu lugar por, já de início, ter sido atravessado pela navalha que levou as 150 páginas iniciais. Porém, é interessante pensar que esse livro censurado encontrou o lugar no futuro da vidente: Ravages vive em A bastarda.

A bastarda trata da trajetória de Violette Leduc, desde a infância, no começo do século XX, até o fim da Segunda Guerra Mundial, momento em que ela decide se tornar escritora, depois de trabalhar como jornalista, secretária, desempenhar múltiplas funções em editora e, também, atuar como contrabandista de comida durante a guerra. Leduc não sofre de nenhuma afetação egoica, como poderia se esperar de alguém que escreve uma trajetória de si mesma tão longa. Sem nenhum tipo de decoro, inicia o romance com “Meu caso não é único: tenho medo de morrer, mas fico aflita de estar nesse mundo. Não trabalhei nem estudei. Eu chorei e gritei.” Dessa forma, o pacto com quem lê já está feito: estamos prontas para adentrar o labirinto desse corpo que atravessa o tempo e a história, que sobrevive à própria família, às guerras, amores, amantes, à fome por comida, mas também ao apetite de um desejo que maltrata suas relações.

Além da brutal honestidade trazida por Leduc, a pessoa que lê – mesmo que, em alguns momentos, se sinta cansada com os rompantes e obsessões da narradora ariana – segue embalada porque, de tempos em tempos, a autora faz uso do vocativo “caro leitor”. Violette Leduc, como narradora, força um endereçamento sem pudor, em todos os sentidos, e faz isso de forma eficiente. Seja chamando a pessoa que lê para dentro de seus quartos com janelas de cortinas esvoaçantes e estudantes mulheres sem reservas ao amor, seja para outros espaços diminutos em que homens a chamam de “meu rapaz”. Porém, não há uma imersão completa na narrativa de A bastarda, pois não há conforto em ler uma série de acontecimentos que partem de uma voz/escritora/narradora que se enxerga como uma pária diante do mundo. Porém, de qualquer forma, há o desejo de seguir.

Violette chacoalha a pessoa que lê com um cuidadoso projeto estético, elaborado a partir daquilo que pode transbordar de uma narrativa longa; aquela que é facilmente confundida com uma autobiografia simples e demorada (se é que alguma, de fato, é simples). A autora retoma no texto, brincando com o formato de diário – que bagunça a crítica hegemônica masculina, que logo pensa na confissão –, o fato de que esse é um livro escrito décadas depois dos acontecimentos, muitos dos quais já passaram pela peneira de escritora em outras obras. Ou seja, já foram contados de outras formas e por outras vozes sinalizadas pela própria autora-narradora. Não é por algum tipo de acaso que as “entradas” no texto acontecem quase sempre no presente da leitura, ou no futuro, em relação à narrativa. Poucas vezes temos noção exata da temporalidade dos acontecimentos narrados para além de fatos materiais de períodos historicamente específicos, como, por exemplo, os das guerras.

Esse embaralhamento de temporalidades é menos perceptível na construção das imagens – a narrativa dá conta da moda da época, figuras da intelectualidade e cultura francesas, filmes e peças de teatro –, mas bastante evidente na amarração do projeto de escrita, o que confirma a não simplicidade na reconstrução de memórias. Por exemplo, perto do final de A bastarda há uma falsa entrada bastante interessante que ilustra a marcação do tempo, pois a narradora olha para o passado como se fosse transportada para ele: “1944. Tenho trinta e sete anos. Sou quase uma quarentona. É estranho, pois não estou triste. Envelheci, então vou sofrer cada vez menos. Não tive nada e não tenho nada”. Um parágrafo depois, a autora segue para 1963, período em que está finalizando o livro, e evoca também o retorno da pessoa que a lê até ali. No entremeio de 1944 e 1963, a narradora escreve um parágrafo que flexiona o verbo meditar e se nomeia como exilada, completando que “envelhecer é perder aquilo que tivemos”. Na frase final de 1963, Leduc afirma a preferência pelo sol – já não é mais a jovem que preferia a luz que iluminava um livro –, que ilumina uma pedra, a mesma em que está sentada no começo do romance, o lugar físico que permite a escrita.

A mesma velhice, que se arrasta desde os 37 anos, é o que permite o conflito, no texto, da escritora/narradora que “perdeu tudo que teve” para recuperar isso por meio da escrita. Isso remete a uma reflexão de Virginia Woolf, em Um esboço do passado (1939), no momento em que faz um balanço do entrelaçamento de sua vida com seu projeto de escrita ao tentar elaborar a biografia de um amigo, o crítico de arte inglês Roger Fry. A inglesa questiona a ausência da própria pessoa biografada na maior parte dos textos que narram sobre os outros ou sobre si. Ou seja, pensa a pessoa como um corpo que vive e sente, e não apenas como um texto que retrata uma série de acontecimentos. Me parece que Violette Leduc aposta justamente nesse movimento: criar a escritora-narradora como duplo de si mesma.

Dessa forma, é possível avistar, na leitura de A bastarda, as ruínas do romance incendiado (censurado), o Ravages. Elas são expostas em suas cores e texturas – a autora duplica o que foi narrado anteriormente, sem modificar essas ruínas em suas bases, mas, sim, oferecendo um novo espaço de permanência. E não são vestígios de qualquer tipo de arquitetura, pois não se coloca fogo em qualquer espaço. A censura se ocupou de evitar discussões em torno de questões sobre gênero e sexualidade; o que causou espanto e decoro dos homens das editoras foram, em Ravages, as longas cenas de tesão e sexo entre Thérese e Isabelle, colegas em uma escola para meninas. Entre as duas acontecem algumas das cenas mais bem escritas do romance e que podem ser chamadas de trechos de formação – aqui, brinco com a ideia de romance de formação – que, em A bastarda, se apresentam em desejo pleno e livre de ser narrado. Leduc, citada por Naná DeLuca no posfácio, assegura que “é só nisso que não fracassei”, ao mencionar a construção do tesão no romance Thérèse et Isabelle (livro que trata especificamente das duas personagens, escrito em 1954 e censurado em 1966). Um dos pontos que mais espanta nessas colocações da autora sobre a própria obra é como essa escrita-vidente vai expandindo cenas específicas escritas em livros diversos, como as que envolvem a relação lésbica, que ultrapassa as tentativas de censura heteronormativa ao surgir de forma explícita, como acontece em A bastarda. Nesse caso, a censura funcionou como uma ferramenta que ofereceu, para Leduc, uma ampliação da sua própria mitologia; que abriu caminhos para outras escritoras fazerem o mesmo, como pode ser o caso de outra francesa, Annie Ernaux.

Apesar de Leduc ser bastante conhecida pela amizade com Simone de Beauvoir (mencionada apenas uma vez n’A bastarda) e essa relação ser explorada no filme Violette (2014), de Martin Provost – justamente por conta do livro L’affamée (1948), em que Leduc chama Beauvoir de Madame, evocando o objeto de desejo –, a sua escrita difere daquela da filósofa. Apesar de ambas terem interesse na autonarração e se colocarem em espaços e tempos bastante específicos, Violette oferece uma via bastante interessante entre Beauvoir e Marguerite Duras, por exemplo, conduzindo seu próprio projeto de escrita como mencionado antes.

Além de o adjetivo bastarda fazer referência à filha gerada fora do casamento – a mãe de Violette, por exemplo, se envolve com o filho de uma patroa –, há também o sentido usado pela genética, ou seja, de algo híbrido que não assume vínculo com aquele ou aquela, não precisando pertencer a um mundo binário. Porém, isso não se dá sem desafios no romance e na realidade, principalmente em uma sociedade em que a heteronormatividade e a padronização dos corpos é predominante, como é possível perceber em relatos da própria Simone de Beauvoir se referindo a Leduc como uma das mulheres mais feias que conhecia. É possível fazer toda uma divagação sobre os sentidos do belo e da beleza, mas o que há por trás dessa lógica de pensá-la como feia? A voz que narra A bastarda está sempre se colocando no lugar de alguém que é pária, exilada, como já mencionado. Expor a feiura torna uma pessoa feia? O que se espera de uma narrativa e o que se ganha quando esta rompe com as normatividades?

Há um interesse, por parte da narradora de A bastarda, em não ocupar lugares específicos. Para quem lê, é possível perceber – sem acessar o restante da obra da autora – a hibridez como algo fundante no projeto da escrita desse romance, talvez, pelas operações de voragem de outras obras. Sobre fluir, Violette, por exemplo, desenvolve o desejo bissexual e opera, também, pela performance de gênero, algo muito bem explorado por Naná DeLuca em sua dissertação, intitulada Violette Leduc: A travessia do deserto ao arco-íris (USP, 2017), na qual elabora uma leitura ampla da obra da escritora em diálogo com as noções de performance e performatividade de gênero, apontando para a atualidade (ou permanência) da importância desse livro ganhar retradução no Brasil nesse momento.

“O autor? Os outros são autores, eu não. Sou indefinível.” A frase abre o posfácio desta edição em que Naná, inclusive, recupera traduções antigas de Violette em português, feitas nos anos 1970. É preciso atravessar o deserto da longa história de Leduc até os 37 anos para que esta mulher decida, não sem antes vacilar muitas vezes, se tornar uma escritora, aquela que ainda vai ser censurada e sabotada pela lógica de um sistema literário que não suporta alguém que, ao nascer, afirma: “jurei que seria apaixonada pelo impossível”. Antoine Berman, teórico francês de tradução, assegura que uma “retradução surge da necessidade nem tanto de suprimir, mas pelo menos de reduzir a insuficiência original”.[nota 1] Já que as traduções envelhecem, espera-se que a retradução de A bastarda possa ser lida como a própria escrita de Leduc: no olhar de uma vidente que instigue o ofício de escrever apesar dos vespeiros.

NOTA

[nota 1]. Frase do ensaio A retradução como espaço da tradução, vertido ao português por Marie-Hélène Torres e Clarissa Marini, e publicado na revista Cadernos da tradução (v.37, n°2, 2017, p. 261-268), da UFSC. Disponível em: scielo.br/j/ct/a/MjngmrLsrVKzVfLGnYNR6MB/?lang=ptct/a/MjngmrLsrVKzVfLGnYNR6MB/?lang=pt