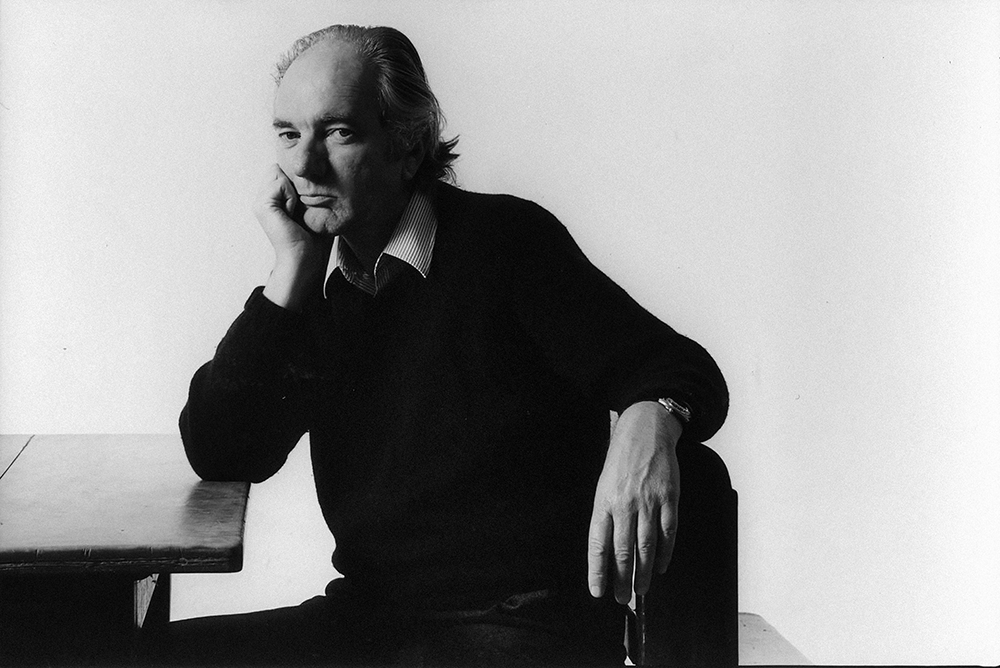

Há quem diga que Thomas Bernhard (1931-1989) não seria um criador, mas um destruidor de histórias. Na obra do grande escritor austríaco, as duas coisas são verdadeiras; Bernhard se utiliza da destruição como modo de operação para a montagem de seus romances e peças de teatro. Em Bernhard, para narrar, é preciso pôr tudo abaixo, implodir o edifício, jogar tudo pela escada, lançar cada objeto, indivíduo, nação, estabelecimento, obra, artista, instituição, pela janela de um carro em movimento e se divertir vendo tudo que cai se espatifar no chão. Este caráter destrutivo – o desejo de pôr todas as coisas que existem dentro do globo da morte – dá a ver suas imagens narrativas à medida em que vai dizimando cenas e pessoas, situações e relações sociais, justamente para não deixar de narrar. É no bruto estilhaçamento geral que Bernhard narra e esboça a recuperação de um gesto já arruinado, quase impossível de ser retomado depois de Samuel Beckett (1906-1989).

O texto de Thomas Bernhard parece, também, querer jogar um jogo invertido – onde todos desejam o correto, o justo, o bem-dito, o bem-feito, o bem-visto, ele quer a via oposta. A escolha de Bernhard é seguir na contramão do mundo. Escolha fundamental para a arte, talvez a única possível. Todas as outras alternativas comportadas, edificantes, pacíficas, que almejam a beleza e a bondade são insuportáveis para ele. De nada serve estar em consonância com o teatrinho do planeta, jogando de acordo. A verdadeira graça de tentar fazer algo de minimamente relevante na arte e no mundo é partir de um movimento contrário às suas regras absurdas – “um dos modos mais fortes de ser é ser negativamente”, nos diz a G.H. de Clarice Lispector.

Derrubar árvores – romance de Bernhard que sai em nova edição pela editora Todavia, com tradução de Sergio Tellaroli – segue a linha de livros anteriores do autor, em que os títulos vêm acompanhados de complementos. No caso deste: Derrubar árvores: Uma irritação. Irritar, encrencar, destruir e perturbar, eram, definitivamente, as atividades favoritas de Thomas Bernhard, como ele afirma em Origem, reunião de seus relatos autobiográficos: “Tudo que escrevo e tudo o que faço é perturbação e irritação. Minha vida inteira, toda a minha existência nada mais é do que perturbação e irritação ininterruptas. Existem aqueles que deixam os outros em paz e aqueles que perturbam e irritam, eu pertenço a esta categoria. Não sou o tipo de pessoa que deixa os outros em paz, nem quero ser uma pessoa assim”.

Publicado originalmente em 1984, Derrubar árvores integra, junto com O náufrago (1983) e Mestres antigos (1985), uma trilogia das artes na obra de Bernhard. Enquanto em O náufrago temos a música clássica como tema principal e em Mestres antigos, a pintura, em Derrubar árvores, o autor se dedica à descrição/ destruição do teatro austríaco e seus personagens mais repugnantes.

Logo na primeira página, temos a situação-base do livro apresentada: enquanto todos os convidados de um jantar artístico aguardam a chegada de um consagrado ator que se atrasa, após uma apresentação de O pato selvagem, de Ibsen, o narrador fica sentado num canto, em uma poltrona, observando o grotesco teatro de costumes do casal esnobe de anfitriões que recebe a todos numa encenação patética da vida real. Enquanto remói a dor de ter aceito o convite para um evento tão insuportável, ele relembra episódios do passado e vive o luto da perda de uma amiga em comum, que cometeu suicídio no dia anterior. Vindos direto do enterro, eles iniciam um evento que se torna ainda mais cruel, à medida em que se revela o oportunismo dos anfitriões, que se utilizam do momento de dor para incensar as boas relações com artistas famosos, num retrato social da imbecilidade da cena artística austríaca.

A forma do texto segue uma estrutura clássica em Bernhard: um único parágrafo imenso que se estende pelo livro inteiro, sem quebras de capítulos, numa fala impiedosa de um narrador esgotado diante do mundinho falso do teatro, enojado pelo espetáculo da vida de pessoas que fingem ininterruptamente. Em ondas de pânico, o narrador assiste e descreve os movimentos, gestos e cacoetes desta roda de artistas-patetas, poetas, atores, músicos e bailarinos, de falsos intelectuais e charlatões que amam oferecer discursos vazios numa busca afetada por admiração e reconhecimento.

Uma das maravilhas de Derrubar árvores é esta visão da vida como um grande fingimento, diante da qual nos reconhecemos como atores, mas também como público imbecil, crédulos, fracos, incapazes de recusar um convite para participar de uma peça ruim; obrigados, por força do hábito e das relações, a acreditarmos no nosso próprio teatro tosco: “Diante de todo mundo nunca fiz nada além de fingir o tempo todo, passei a vida toda fingindo e representando, disse a mim mesmo na poltrona de orelhas, não vivo uma vida de fato, uma vida real, vivo tão somente uma vida representada, sempre tive apenas e tão somente uma vida representada, nunca uma vida de fato”.

Alimentados num jantar fúnebre em que o molho principal parece ser a baba gosmenta dos elogios interesseiros, dos tapinhas nas costas, Bernhard vai nos descrevendo um balé de rasgação-de-seda em que só se flagra a mais completa falsidade das relações que subsiste por detrás da tapeçaria do “bom-mocismo” da classe, além de seu enorme mau-gosto.

Como é característico de toda a obra bernhardiana, é no ritmo do desagrado total que a fala segue um fluxo quase encantatório, que tem a fúria como motor. No ritmo da raiva, a observação ganha força muscular, caminha sempre virulenta, usa o ódio como força para gerar pensamento e fazer caminhar o intelecto. Contra o “bem falar”, o movimento da escrita de Bernhard é sempre o da fala ruim – a escrita enguiçada, em espiral, cheia de retornos, serialismo, repetições – sempre citando seus filósofos de predileção: Montaigne, Pascal, Schopenhauer, Wittgenstein, Novalis, Spinoza, Voltaire, Kierkegaard, num cântico mau contra a estupidez. Esta fatal constatação obsessiva, Bernhard chamava de doença dos desdobramentos: uma necessidade interna de perscrutar tudo ferozmente, rasgando o mundo com violência e diversão. Aniquilar o entorno com os olhos de uma fera à espreita na selva, tentando não ser empurrado de uma vez por todas para o precipício da loucura. Uma doença de aversão, que se faz viva pela repulsa – que ama odiar. “Se você reparar bem, tudo é muito chato”, parece nos dizer Thomas Bernhard. Mas nessa chatice podemos encontrar certa graça. Como diria Aprígio, um dos personagens de Nelson Rodrigues em O beijo no asfalto: “O meu ódio é amor!”