“Eu sou isto: esta terra, e a tenho no sangue. Veja minha cor: parece que a terra soltou tinta em mim e em você também. Esse país é o quinhão dos homens pretos, e todas as vezes que tentaram tirá-lo de nós, podamos a injustiça a golpes de facão”. O país em questão é o Haiti, e quem fala é Manuel Jean-Joseph, explicando ao amigo Laurélien Laurore os motivos que o trouxeram de volta à terra natal.

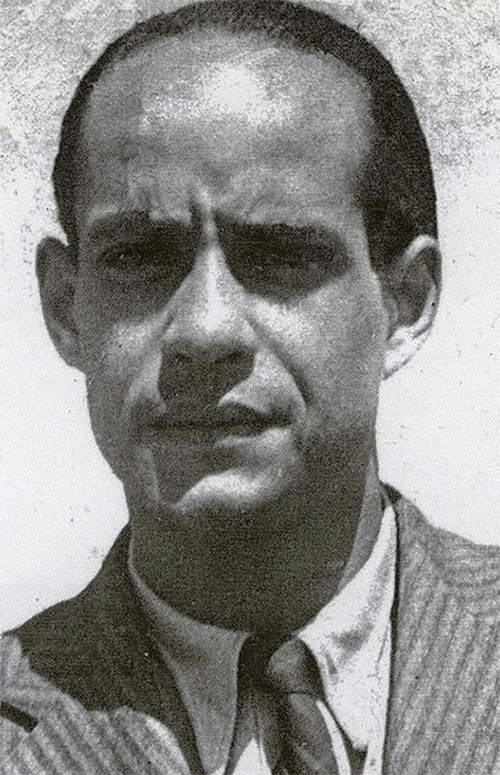

Manuel é o protagonista de Senhores do orvalho, romance do haitiano Jacques Roumain (1907–1944; foto) publicado originalmente em 1944, logo após a morte precoce do autor. No Brasil, teve uma primeira edição em 1954, com o título Donos do orvalho, na coleção “Romances do Povo”, dirigida por Jorge Amado e publicada pela Editorial Vitória. Quase sete décadas depois, ganha impecável reedição pela Carambaia, com tradução de Monica Stahel e posfácio assinado por Eurídice Figueiredo, especialista na literatura do Caribe.

Considerado como o romance de fundação da literatura moderna do Haiti, Senhores do orvalho narra a saga de Manuel, lavrador que retorna à comunidade rural de Fonds-Rouge depois de quinze anos trabalhando em plantações de cana-de-açúcar em Cuba. Lá, conhecera a auto-organização dos trabalhadores através da huelga (greve), experiência que lhe ensina o que é a solidariedade proletária (“E o patrão, o que pode fazer o patrão? Chamar a polícia. É isso. Porque os dois são cúmplices, como a pele e a camisa.”).

Ao voltar para a casa de seus pais, ele encontra um povoado devastado pela miséria e pela seca: “tudo o sol havia lambido, apagado com sua língua de fogo”. Antes da morte de seu avô, as árvores de Fonds-Rouge eram densas, e a vizinhança vivia em harmonia. Unidos como os dedos da mão, reuniam-se para a colheita e o arado através da organização coletiva, conhecida como coumbite.

O trabalho em esquema de mutirão deveria ser animado pelo simidor, cantador que marcava o ritmo das tarefas com seu canto e seu tambor — tambor cujo ritmo era como um fluxo que penetrava até o fundo das artérias e alimentava os músculos dos camponeses com vigor renovado. Finalizadas as tarefas, era hora do repasto. “Nos caldeirões, nas caçarolas, nas escudelas, enfileiravam-se grelhado de porco apimentado de queimar a boca, milho moído com bacalhau e, se alguém quisesse arroz, também havia: arroz misto com feijão-vermelho e carne de porco salgada. E banana, batata, inhame à vontade.”

Nessa época, as árvores dobravam-se de súbito diante da chegada da cortina de chuva, que se aproximava através de pingos quentes e precipitados, para então desaguar torrencialmente. Os homens, entretanto, desmataram os morros, incendiaram a mata e cortaram tudo que lá crescia, buscando obter madeira para construção. Por isso a terra se revoltara, só restando do passado aquele gosto amargo; estavam entregues à desgraça. Se isso já não bastasse, Manuel ainda descobre que uma briga familiar por causa de terra havia terminado em morte, cindindo a comunidade ao meio. Os conflitos se aprofundam ainda mais quando ele se apaixona pela bela Annaïse, pertencente ao clã rival de sua família — uma paixão de tintas notadamente shakespearianas.

A vida parecia ter-se esgotado completamente em Fonds-Rouge. A mãe de Manuel culpava o bom Deus pelo abandono; mas era logo repreendida pelo filho, que dizia haver assuntos do céu e assuntos da terra. Não é Deus que abandona os homens, argumentava ele, é o homem que abandona a terra e recebe como troco o castigo: a seca, a miséria, a desolação. Não adiantaria rezar pela chuva e pela colheita ou recitar a oração dos santos e dos loás, as divindades do vodu haitiano.

Manuel tinha consideração pelos costumes de seu povo, como ele mesmo declara: “Quando os tambores batem, a reação me vem na boca do estômago, sinto uma comichão nos rins e um calafrio nas pernas, preciso entrar na roda”. A cena de sua participação na cerimônia do vodu é um dos mais altos momentos desse belíssimo romance. O/A leitor/a interessado/a pela história do Haiti certamente recordará do processo revolucionário de luta pela Independência, quando as práticas do vodu funcionavam como uma linguagem por meio da qual se comunicavam negros e negras em luta pela Liberdade.

Ainda assim, para Manuel não haveria milagre capaz de restaurar a terra se não o trabalho das mãos dos próprios homens. Por isso, ele decide procurar uma nascente para criar um sistema de irrigação que volte a tornar férteis as terras, nem que para isso tivesse que escavar os barrancos dos morros com as próprias unhas. Se encontrasse algo, o povoado precisaria unir-se outra vez, organizando um grande coumbite para levar a água até a planície. A união seria ainda uma forma de resistir à maldade das autoridades, representantes locais das elites mestiças do país: a polícia rural, o juiz de paz, os comerciantes exploradores etc.

“Quem é que planta, quem é que rega, quem é que colhe? [...] Um dia, quando tivermos compreendido essa verdade, nós nos levantaremos de um extremo ao outro do país e faremos a assembleia geral dos senhores do orvalho, o grande coumbite dos trabalhadores da terra para desbastar a miséria e plantar a vida nova.”

Como aponta Eurídice Figueiredo no posfácio, Jacques Roumain foi um intelectual profundamente engajado com as questões sociais e políticas de sua época. Fundador do Partido Comunista do Haiti, ele foi diversas vezes preso por sua atuação política. Com Manuel, seu romance discute a necessidade da adesão de sociedades como a haitiana a uma forma de organização que lute contra a exploração colonial e capitalista.

Além de romancista, poeta e ensaísta, Roumain foi também um importante etnógrafo. Voltando-se para a formação ancestral da cultura haitiana, fundou um centro de etnologia em 1941. Talvez por isso seu romance concentre temas tão caros a essa disciplina, como territorialidade e parentesco. Habilmente estruturado como um mito, Senhores do orvalho foi o primeiro de uma série de romances em que dois aspectos da cultura popular foram incorporados à narrativa por seus autores: a tematização do vodu e a utilização de elementos da língua crioula, aspectos em geral desprezados pelas classes letradas do país.

Tendo sido um dos principais mentores do indigenismo haitiano, movimento que reuniu intelectuais defensores de uma revolução cultural autóctone, Roumain criou em 1927 a Revue Indigène, que teve seis edições. Se tomarmos a palavra “indígena” em sua concepção original, a saber, como aquele que é natural do lugar em que vive, gerado dentro da terra que lhe é própria — o contrário de “alienígena”, portanto — poderemos compreender os motivos que fazem de Senhores do orvalho uma obra precursora. Contra a ideologia que submete a terra à condição de propriedade, o romance de Jacques Roumain, indígena e comunista ao mesmo tempo, ergue-se ímpar na literatura do século XX, afirmando a urgência de reativarmos a relação vital e imanente com a terra.

Afinal, como diz o narrador no momento da chegada de Manuel a Fonds-Rouge: “Quando somos de um lugar, se nascemos nele, digamos, nativo-natal, pois bem, nós o temos nos olhos, na pele, nas mãos, com a cabeleira de suas árvores, a carne de sua terra, os ossos de suas pedras, o sangue de seus rios, seu céu, seu sabor, seus homens e suas mulheres”.