Um piano nas barricadas: por uma história da Autonomia, Itália 1970, de Marcello Tarì (GLAC edições & n-1), apresenta um panorama de um momento luminoso na história das lutas modernas, vivido pelo autor em sua juventude. Traduzido pelas Edições Antipáticas (Lisboa) e revisado por Andrea Piazzaroli, o leitor brasileiro recebe, em elaborada composição gráfica e rigoroso trabalho editorial, uma obra que vem despertando interesse em novas gerações que empreendem um devir-revolucionário.

A narrativa atravessa a incendiária Itália dos anos 1970, guiada por um texto de sensível beleza militante e alto teor literário. Para Tarì, a transmissão de uma experiência de luta deve ser produzida na prática, ou através de uma comunicação poética “com meios que permitam a interrupção do cotidiano e a descontinuidade na língua”. Por isso, no prefácio à edição brasileira, mostra-se partidário dos ensinamentos de Rimbaud, Maiakovski, Breton e Isidore Isou, defendendo que “sem uma poética própria, a revolução é simplesmente impensável”.

Como descreve o autor, no final da década de 1960, as relações entre patrões e trabalhadores eram bastante tensas nas fábricas italianas, em particular na Fiat de Turim, que concentrava cerca de 150 mil funcionários. Em 1973, intuindo o crescimento da revolta, os sindicatos convocaram greves sincronizadas de poucas horas, sem qualquer impacto efetivo na produção. Conversando entre si, os operários concluíram que as formas de luta deveriam ser produzidas pela e na ação, ao invés de direcionadas pelos inventores de consciências externas do proletariado (“a teoria vem sempre depois, não obstante o que dizem filósofos e policiais”).

Os autonomistas já não reivindicavam aumentos salariais, nem a conquista de melhores condições trabalhistas. Tratava-se, então, de afirmar uma revolução contra o trabalho e a sociedade nele fundada. Tal atitude, segundo Tarì, não deve ser compreendida como um apelo ao espontaneísmo, e sim como uma autorreflexão prática e indelegável, que criava e determinava de modo imanente a atuação no interior da fábrica,“não para fazê-la funcionar melhor, mas para destruí-la enquanto agregação de exploração e domínio, de fadiga e de malefício”.

Ao perceber o que se passava, delegados do Partido Comunista e dos sindicatos procuraram difamar os envolvidos. Mas era tarde demais, e a ocupação da Fiat transbordou os muros da fábrica. Se o bloqueio durou “apenas” três dias, a experiência disparou uma transformação radical no imaginário de lutas. Os jovens já não queriam dedicar suas vidas a um “trabalho extenuante, repetitivo e, ainda por cima, socialmente inútil”, como declarou o filósofo Franco Bifo Berardi.

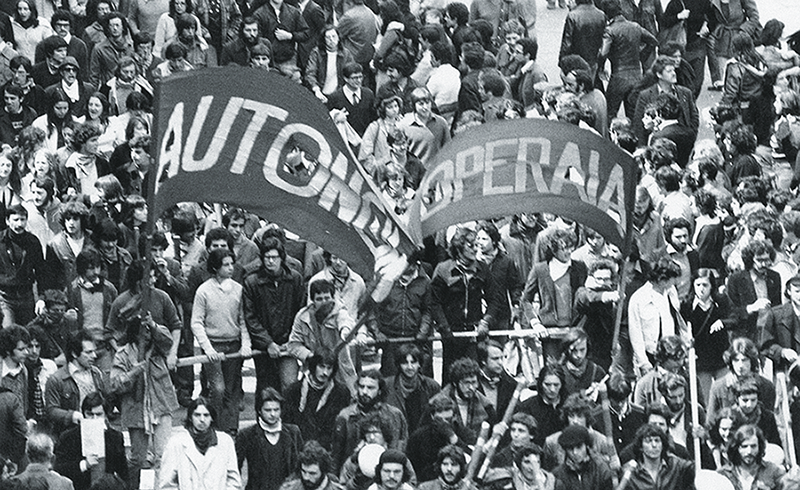

Na Itália, teve início um período em que a linguagem, o comportamento político e as formas de vida foram sacudidas por coletivos, revistas, comitês, ocupações escolares e rádios livres que se espalhavam por todos os lados. A luta contra o poder não era uma disputa pela máquina estatal, e sim pela difusão de zonas nas quais se pudesse criar uma outra forma de vida, “contra o Estado, contra a produção e... contra a metafísica”.

A organização autônoma da vida estava baseada no contato entre os corpos, na circulação de afetos e no desfrutar material da cidade. “Um comunismo mais forte que a metrópole”, em que entravam em cena o feminismo, a homossexualidade, o proletariado juvenil e diversas outras transversalidades, através de uma mutação antropológica que unia subjetividades heterogêneas.

Os rebeldes se reconheciam mutuamente naquele paradigma subversivo que, por alguns anos, interrompeu a violenta ação do desenvolvimento capitalista. Ao mesmo tempo, ocorria o acirramento da repressão. O Estado começava a tratar como “terrorista” todos / as aqueles / as que experimentassem transformar o presente num sentido revolucionário, enquanto os partidos de esquerda pediam à polícia e à magistratura que dessem um jeito naqueles “vândalos”.

O estopim se deu em 1977, em Bolonha, quando um estudante foi mortalmente atingido por um militar. Barricadas foram erguidas ao redor da zona universitária, e os manifestantes não se furtaram a responder ao fogo disparado pelos policiais. Lojas de luxo foram depredadas, e um dos restaurantes preferidos da burguesia, expropriado – vinho e comida foram servidos em praça pública a todos os presentes. Retirado de um bar, um piano foi posto ao lado de uma barricada... por entre as balas, as chamas e o fumo de gás lacrimogêneo, um jovem pianista começaria a tocar. (“Bêbados. Hoje ninguém comanda. Amanhã? Amanhã chegarão com os tanques. Seremos novamente expulsos. Mas hoje, por algumas horas, esta terra é livre. Chopin. Vinho. Raiva e gozo.”)

O comunismo desenhado pela Autonomia uniu Marx e a antipsiquiatria, a Comuna de Paris e a contracultura, o dadaísmo e o insurrecionalismo, o operaísmo e o feminismo etc. Não era e nunca foi uma organização, mas uma multiplicidade em que diferentes autonomias surgiam e coexistiam. Para o autor, o erro fatal de alguns coletivos foi ter apostado, diante da repressão, numa nova unidade para se apropriar do poder, restabelecendo a dialética constitutiva abandonada nos anos anteriores. Entretanto, se o Movimento Operário oficial acabou sucumbindo à captura do Estado e do Capital, a história da Autonomia é a de uma aventura revolucionária cuja incandescência é hoje mais relevante do que nunca. Afinal, como nos lembra Tarì, as revoluções sobrevivem imperceptivelmente no tempo como potência subterrânea. “O que é possível, escrevia Walter Benjamin, é fabricar a chave que abre aquela determinada sala do passado [...]. Ação que coincide com o habitar a distância entre o que foi possível e aquilo que vem.”