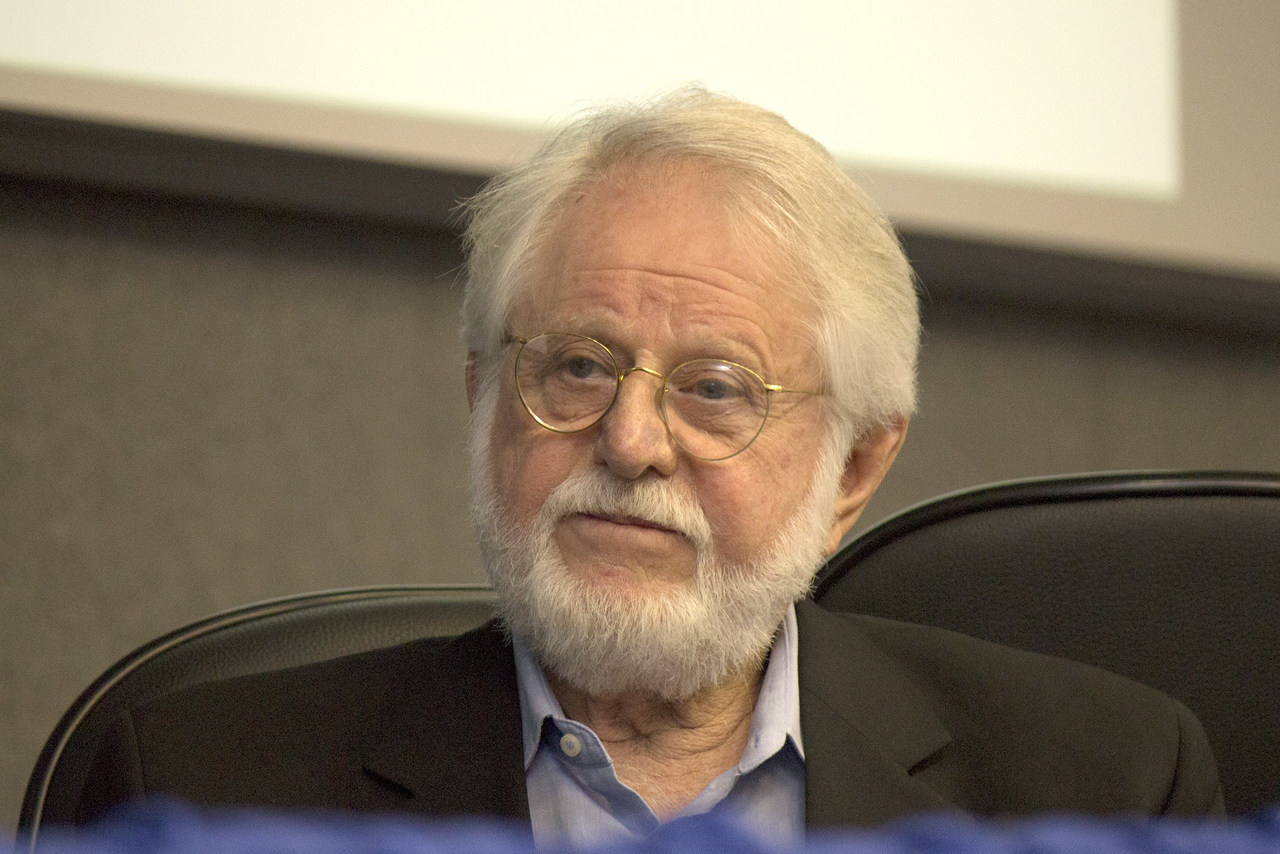

Entre os interessados nos desdobramentos da contracultura no Brasil, o nome de Celso Favaretto desponta como referência fundamental. Autor de ensaios e artigos sobre arte contemporânea e educação, o filósofo é autor de dois importantes trabalhos sobre o período: Tropicália: alegoria alegria (Ateliê Editorial), publicado pela primeira vez em 1979, e A invenção de Hélio Oiticica (EdUSP), de 1992.

Em A contracultura, entre a curtição e o experimental, recém-lançado em coedição pela n-1 e pela Hedra, Favaretto faz um balanço das manifestações contraculturais que marcaram a produção brasileira entre o final da década de 1960 e meados dos anos 1970. Compilação de ensaios, o livro reúne três textos independentes, com o primeiro ocupando pouco mais da metade da obra. Nota-se uma certa repetição, entre eles, de temas e até mesmo de trechos. Tal procedimento pode proporcionar uma experiência confusa de leitura, mas ainda assim atraente, deixando a sensação de que os textos se reescrevem através de um procedimento de dobra, condizente com o universo abordado.

A partir da década de 1950, simultaneamente às transformações políticas, econômicas, tecnológicas e culturais, a produção artística brasileira respondeu a seu modo aos desafios que tomavam conta do país. Era um momento em que o Brasil ansiava por se tornar moderno, alicerçado no plano desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. No campo das artes, consolidava-se um sistema de museus modernos e se organizava uma feira internacional de arte, a Bienal de São Paulo.

Até o final dos anos 1960, diversas tendências experimentais haviam transformado a paisagem da arte brasileira. Acreditava--se, por exemplo, que a mobilização política poderia ser impulsionada pelos projetos estéticos.

Foi um tempo, nas palavras do autor, “de onipotência e grande generosidade”, mas também de “frustração das paixões revolucionárias”, em decorrência do golpe de 1964. O período entre 1965 e 1968 foi de reconfiguração das relações entre arte e política. A ideia de participação, que àquela altura já havia adquirido destaque, passou a admitir o aspecto comportamental e a corporalidade como constitutivos de uma nova posição ético-estética.

Com a promulgação do AI-5, em 13 de dezembro de 1968, os anos 1970 tiveram início sob o signo da derrota – assim como a década que agora adentramos. Naquele momento, a expressão “vazio cultural” foi aplicada (e amplamente reproduzida) por uma certa vertente da crítica, que apontava para a impossibilidade de continuidade ou para a inadequação dos projetos de transformação. Para Favaretto, mesmo com a pressão política e a censura agravadas, a expressão só dava conta de um lado da questão, sem prestar a devida atenção a algo diverso que também ocorria.

“Assim, é preciso assinalar o outro lado da questão: desde o momento tropicalista surgiram manifestações culturais diferenciadas, alternativas, que se estenderam aos anos 1970. Contracultura, marginalidade, curtição e desbunde foram designações que pretendiam dar conta de uma produção variada e dispersa, embora constituindo uma trama feita de alguns tópicos comuns – que se distinguia daquelas da maioria dos projetos anteriores, principalmente pela ênfase então atribuída aos aspectos comportamentais, à emergência do corpo como espaço de agenciamento das atividades, aparentemente sem conotação política, desde que o modo como até então se fazia a arte política fosse tomado como modelo. A proposição de uma ‘nova sensibilidade’, que se compunha por uma certa concepção de ‘marginalidade’ em relação ao sistema sociopolítico e artístico-cultural, aparecia como motivação básica daquelas manifestações – o que implicava mudança acentuada da ideia e das práticas de participação desenvolvidas na década de 1960.”

Articulando uma indisfarçável paixão pelo tema com a característica sobriedade de sua escrita, o autor nos mostra que, longe de um suposto “vazio cultural”, a contracultura definiu atitudes, comportamentos, gestos e experimentações de grande vitalidade, inclusive como resistência às limitações da cultura oficial e à repressão da ditadura. Reconhecendo a ambivalência das relações entre arte e mercado, os textos ressaltam a produção de artistas e pensadores que se situaram nas margens – ou à margem – do sistema artístico e social. As proposições de Hélio Oiticica ganham merecido destaque ao longo do livro, junto a uma profusão de experiências que se espalharam pela poesia, música, cinema, teatro, artes plásticas, literatura, jornais, revistas e livros, compondo uma produção dispersa e multifacetada que “não deixava de ser a seu modo uma contestação ao Brasil do milagre econômico”.

Favaretto nos oferece um breve e agradável comentário sobre um período em que uma mudança radical de orientação ocorria – mudança que hoje sofre seu mais profundo ataque. Ao fim do primeiro ensaio, sinaliza que seria desejável e necessário fazer uma análise particularizada de cada projeto, enfatizando a variedade de manifestações e destacando a singularidade de cada produção. Muitas dessas análises já foram produzidas, e outras certamente virão. Afinal, em que pese certas ingenuidades políticas, é essencial entendermos as propostas ético-estéticas de uma geração que, no Brasil e em diversas partes do mundo, ousou questionar a decadência da metafísica ocidental, defendendo que a escolha por outro modo de vida não era apenas possível, mas fundamental.

A contracultura, entre a curtição e o experimental integra a coleção Lampejos, ao lado de Ritornelos, de Félix Guattari. Em janeiro serão lançados Semente de crápula, de Fernand Deligny, e O clarão de Espinosa, de Romain Rolland. Estão previstos ainda títulos de Antonin Artaud, Paulo Leminski e David Lapoujade. O artista plástico Waldomiro Mugrelise criou alfabetos utilizados na direção de arte da coleção, desenvolvida pelo designer Lucas Kröeff e por Ricardo Fernandes, coordenador editorial da n-1 (ao lado de Peter Pál Pelbart). Em conversa, Ricardo diz que a proposta da coleção é apresentar novas e desestabilizadoras sintaxes, através de textos curtos e experimentais que ofereçam lampejos ao leitor; pois, como escreveu Artaud, “um homem toma posse de si mesmo por meio de lampejos, e muitas vezes quando toma posse de si não se encontra nem se alcança”.