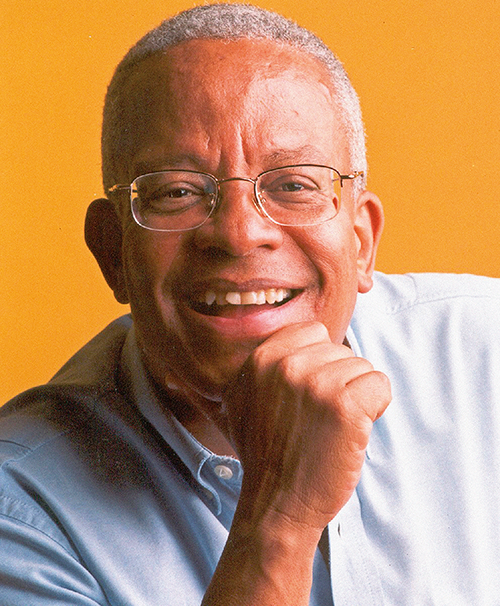

A escrita, aqui compreendendo também a composição musical, de Nei Lopes cobre da diáspora africana à crônica dos subúrbios cariocas, passando pelas escolas de samba e o partido-alto até estudos sobre as variações étnicas e linguísticas dos grupos bantos. Livros como O negro no Rio de Janeiro e sua tradição musical (1992) ou Novo dicionário Banto do Brasil (publicado pela primeira vez em 1999) são incontornáveis para qualquer pesquisador da cultura afro-brasileira.

Esse território, e o termo aqui não é circunstancial, se estendeu na última década para o romance. A começar pela publicação de Mandigas da mulata velha na Cidade Nova (2009) até o mais recente Agora serve o coração (2019), Nei Lopes tem se dedicado a trazer à cena ficcional o Rio de Janeiro a partir do lugar de experiência, pesquisa e memória dos africanos e seus descendentes. Essa constância coloca a obra de Nei Lopes dentro de um espectro de ação dos diferentes grupos étnicos, religiosos e políticos sobre a sociedade brasileira e não como mais um a fazer parte da massa sem rosto reunida sob nomes vagos como “escravos” ou mesmo “negros”. No trabalho do escritor, cada sujeito é único e constrói sua trajetória em tensão com o racismo ao seu redor.

Se nos primeiros romances ainda era possível notar a voz dominante do pesquisador, primando pela reconstituição histórica, nas publicações mais recentes acompanhamos personagens, ou mesmo o narrador, complexos, duvidosos, em crise com as mudanças pessoais ou do entorno territorial. A negritude, nesse sentido, escapa do condicionamento sociológico, sem deixar de atravessar a constituição dessas subjetividades.

Em Agora serve o coração, Lopes desloca o olhar para a formação da Baixada Fluminense, hoje parte da área metropolitana do Rio de Janeiro. Ali, na fictícia Marangatu, “um lugar distante. Onde até mesmo o que estava perto da porta custava a chegar”, o narrador em primeira pessoa – talvez o próprio autor? - nos conduz pelas memórias de conflitos e ocupações da região, desde os mitos indígena, passando pela história dos quilombolas, até o presente.

Interessa sobretudo ao narrador, que é historiador e investigativo, o entendimento dos encontros entre indígenas, negros, imigrantes empobrecidos e seus descendentes em paralelo com os processos de exclusão das sociabilidades mantidas pela vida comunitária e pelas relações entre território e o sagrado.

Nei Lopes faz uma escolha consciente, como aliás demonstra sua vasta obra, de contar a história dos supostos vencidos a partir dos seus: “Sobre esse assunto, os historiadores célebres, preocupados apenas com a história dos dominantes, jamais disseram uma linha. Então fico com Santos Gomes, que é o maior historiador dos quilombos fluminenses”.

A Flavio dos Santos Gomes (UFRJ) juntam--se outros grandes conhecedores dos quilombos e da própria Baixada Fluminense, como o escritor Antonio Fraga e Joel Rufino dos Santos, e outros personagens – reais ou inventados? – na saga

de fazer da memória uma forma de resistência aos processos de empobrecimento, à expulsão das religiões

de matrizes africanas pelos fanáticos pentecostais e ao apagamento da própria identidade. Assim, oralidade e o saber formal, acadêmico, por assim dizer, contribuem equanimemente para a construção dessa construção identitária.

Ainda que o enredo seja dominado por uma série de crimes que envolvem a figura de Soraia ou Iaiá de Marangatu, liderança controversa da região, é a pluralidade de personagens negros como Aleixo Carpinteiro, Mãe Cremilda, o angolano Filipe Munganda, o professor universitário Teodoro, que formam esse saber negro. A voz do professor, por exemplo, assim sintetiza a filosofia africana: “Cada ser é o elo de uma corrente que o conecta, em cima, aos que lhe deram origem; e embaixo, aos que criou. (…) Acima de tudo – o cientista afirmou com muita convicção – está a força superior que não interfere no movimento, pois já fez tudo o que tinha que fazer”. Dessa forma, o saber africano, assim como o ameríndio, não disciplina, não divide, mas reúne sob a concepção do sagrado

as forças da existência.

Nei Lopes também não foge a assuntos delicados, ainda mais em tempos dominados pela intolerância religiosa no Rio de Janeiro, onde terreiros são atacados por traficantes “evangélicos”. Ao retratar o paulatino desaparecimento de casas espíritas de Marangatu e o crescimento exponencial de novas denominações evangélicas, o narrador faz um retrato duro sobre a impossibilidade de convivência entre pastores que só visam o enriquecimento e o poder sobre os mais pobres e a perda desse sentido identitário unificado pela ancestralidade. Ou como diz o velho Antonio Fraga, autor do antológico Desabrigo (1945): “É preciso entender o porquê dessa expansão e saber se ela traduz, realmente, uma expressão livre dos crentes”.

Em tempos nos quais a fronteira entre laicidade e neoevangelização torna-se muitas vezes indistinguível, em que 75% das vítimas de homicídio são negras, Agora serve o coração aponta para os elos – entre pobres, negros, indígenas – como forma de religar-se à ancestralidade, ao conhecimento apagado pela epistemologia branca, e, assim, ecoar o futuro.