A primeira vez que ouvi falar do livro de Marcel Bénabou – Por que não escrevi nenhum de meus livros – foi em outro livro, Bartleby e companhia, de Enrique Vila-Matas. A menção é tão rápida, que na época pensei que fosse um dos tantos autores inventados por Vila-Matas em seu romance sobre a literatura do Não.

Não só não é inventado, como é central para o projeto de Vila-Matas: é do livro de Bénabou que ele retira a ideia de um livro que não deseja ser um projeto finalizado e coeso, mas uma espécie de entidade virtual que em sua indecisão fica “em suspenso na literatura universal”.

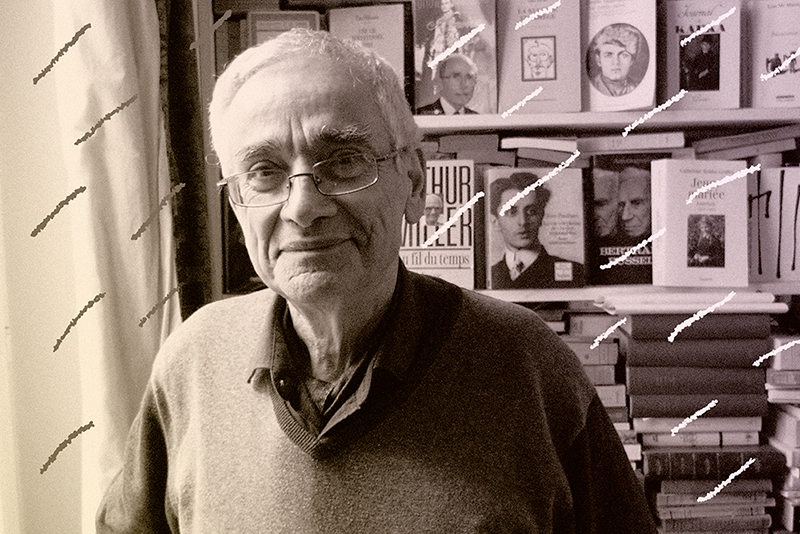

Bénabou, nascido em 1939 no Marrocos, foi durante boa parte da vida professor de História Antiga na Universidade Paris VII. Além disso, e certamente mais importante para o campo da literatura, é membro da OuLiPo desde 1969 – a “Oficina de Literatura Potencial” fundada em 1960 por Italo Calvino, Raymond Queneau, Georges Perec, entre outros.

Por que não escrevi nenhum de meus livros, obra que Bénabou lançou originalmente em 1986, segue em parte os preceitos do grupo (embora não seja tão radical como o Perec de O sumiço, que não usa a vogal “e” em todo o romance). Mas Bénabou, em seu livro, é fiel ao preceito de usar a literatura para falar de literatura, remetendo às fronteiras, potencialidades e absurdos da própria literatura como linguagem e papel social. Se em 1968 McLuhan afirma que o conteúdo de uma mídia é sempre outra mídia, o “romance” de Bénabou reafirma uma característica da literatura que é central ao menos desde Cervantes: todo livro serve para levar a outros livros.

Tudo começa no título: Bénabou resgata Raymond Roussel (1877-1933), outro inquieto escritor francês, e seu livro póstumo, de 1935, Comment j’ai écrit certains de mes livres, ou seja, Como escrevi alguns de meus livros. Para entender um pouco do peso de Roussel para certa vertente vanguardista da literatura francesa, é possível lembrar que Michel Foucault dedica um livro inteiro à sua obra, publicado em 1963 (intitulado simplesmente Raymond Roussel).

É nesse contexto no qual a reivindicação política encontra a audácia da imaginação – “a imaginação no poder”, como diziam as pichações em maio de 1968 – que se forma o Bénabou escritor: “durante anos”, escreve ele, “os acontecimentos principais da minha vida foram minhas leituras”. Mas o tempo passa e os arroubos dos primeiros anos vão esfriando, o que dá tempo a Bénabou de incluir nas leituras a leitura da própria vida – a infância multilíngue na comunidade judaica do interior do Marrocos, a ida abrupta para a França, os estudos, os amores: “Na minha família, o dever de memória, isto é, o recurso à lembrança como fonte de renovação da vida, acompanhava-se do privilégio concedido à espera. Espera concebida não como uma renúncia à ação, mas como um ato: um ato de conivência com a ordem do mundo”.

Bénabou retira de outros textos e autores o material para seu livro que, ele afirma, não chega exatamente a acontecer. Escritores os mais diversos, como Flaubert, Poe e Amiel, muitos nomeados e outros tantos presentes apenas de forma subterrânea, intertextual. A ênfase, contudo, está em uma subjetividade que não se reconhece, que é tanto um menino do interior do Marrocos quanto um professor universitário no centro de Paris, mas que, justamente pela incongruência de sua trajetória, segue buscando na literatura uma prótese do vivido, da experiência.

Por que não escrevi nenhum de meus livros não se resolve integralmente como autobiografia, tampouco como ensaio, narrativa ou coleção crítica de citações, embora trabalhe cada um desses gêneros em seu andamento. “Era toda a literatura de confidência que me parecia necessário evitar”, escreve Bénabou a certa altura, nesse registro típico do livro: projetar no passado um desejo de escrever que nunca se realiza e que, ao mesmo tempo, se torna possível somente na atualização da leitura, a nossa leitura.

O livro de Bénabou certamente faz pensar nos grandes projetos de questionamento do literário, que tanto contribuíram para uma reflexão continuada sobre seus limites: desde o Museu do romance da Eterna, de Macedonio Fernández (publicado postumamente em 1967), passando pelo Jogo da amarelinha de Cortázar (1963), até Se um viajante numa noite de inverno, de Italo Calvino (1979). Faz pensar também na sua amizade com Georges Perec, também ele um pensador literário do não literário e de seus atravessamentos com a memória e a biografia – pode-se pensar em W ou a memória da infância, de 1975. No campo da crítica, é nítida a influência de Barthes em Bénabou, especialmente seu seminário A preparação do romance, ministrado de 1978 a 1980.

Certamente, caí na armadilha que Bénabou arma para si e seus leitores desde o início de Por que não escrevi nenhum de meus livros, ou seja, a armadilha da associação, da proliferação por contato e afinidade. Diante de nossa intolerante realidade, a afinidade é certamente um bem raro e a armadilha de Bénabou chega em boa hora.