Nota da edição: Esta resenha, publicada em 2018, foi motivada pelo lançamento da edição comemorativa de 85 anos de Parque industrial. À época, o livro foi publicado pelo Editorial Linha a Linha. Atualmente, a obra está no catálogo da Companhia das Letras.

***

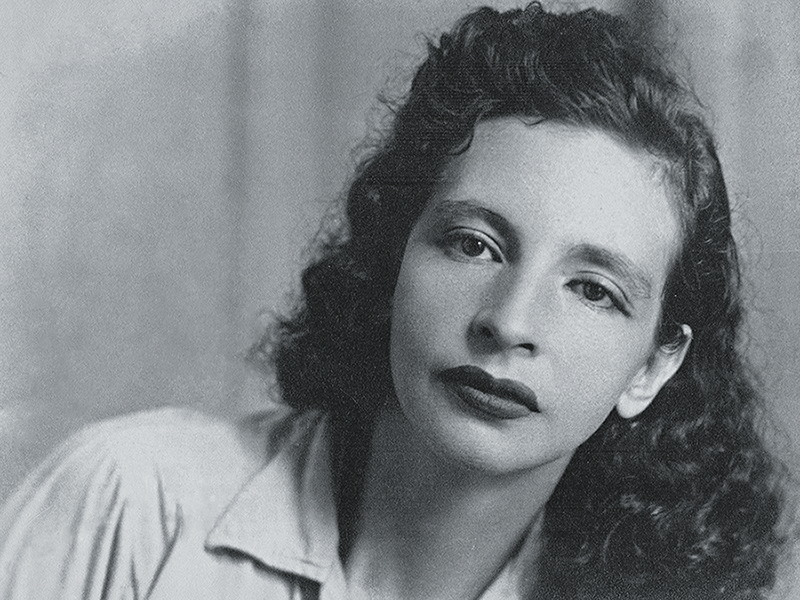

O livro Parque industrial, de Pagu, clássico do “romance proletário” assinado pelo pseudônimo Mara Lobo, acaba de receber reedição impecável pelo Editorial Linha a Linha, que honra a autora e a obra. Abre-o, noblesse oblige, um prefácio de Augusto de Campos, que redescobriu Pagu nos anos 1980. Até então, tinha-se vaga noção de uma Pagu associada tanto aos fastos modernistas quanto à saga da esquerda.

A edição reproduz a capa original, só mudando a cor. O leitor recebe o impacto de uma composição de estética modernista a mais não poder, com manchas assimétricas e agenciamento dos dizeres em tipos diferentes. Linhas oblíquas esboçam arestas que se interseccionam, recortes deixam entrever a silhueta do gueto concentracionário da fábrica. E se a capa original se valia do preto e branco, agora a cor vermelha com sua semântica predomina. Assina-a o renomado artista plástico Lívio Abramo, um dos grandes da gravura.

O leitor ganha dois alentados estudos pinçados nas traduções para o francês e para o inglês, escritos por especialistas no modernismo brasileiro: ademais, entusiastas de Pagu, tal como Augusto de Campos. Antoine Chareyre fornece notas de rodapé esclarecedoras para estrangeiros e nativos. Kenneth David Jackson, de Yale, há pouco deu por concluída a compilação de toda a obra jornalística de Pagu, que rendeu quatro volumes. Faz falta um histórico das edições, e, se Antoine Chareyre o esclarece, ainda assim conviria uma nota editorial no início.

A diagramação manteve a distribuição em blocos, acentuando a concepção da narrativa fragmentada, em instantâneos ou flagrantes que se dispõem por curtos e incisivos capítulos. A prosa, entre expressionista e cubista, certamente é de vanguarda. Visa à síntese, apoiando-se sobre elipses e cortes súbitos, acentuando a velocidade do discurso que não perde tempo em explicações ou transições. Um pouco tendendo ao que então se chamava “prosa telegráfica”.

A narrativa – que se passa no Brás, à época reduto operário de imigrantes italianos em São Paulo –, ao encaminhar-se num crescendo para a eclosão de uma greve, traz uma evidência logo de saída: trata-se de um romance de mulheres. São moças de vários tipos e instâncias da vida social, embora unidas pela classe: pertencem todas ao proletariado. Há poucas exceções, como aquela que subiu na vida casando-se com um homem de posses; ou aquela que chegou aos abismos da prostituição mais desamparada, por ter perdido o emprego e não ter saúde para enfrentar a extenuante jornada de trabalho. No mais, são operárias mais politizadas ou mais alienadas, mais decididas a enfrentar as agruras da vida ou mais desesperadas. O dia a dia das jovens trabalhadoras é mostrado em suas facetas de tarefas, vida social, amores, militância. A imersão de Pagu em sua própria proletarização e trabalho na fábrica é húmus para a elaboração ficcional. Seu ativismo é ponto de partida, e mais anos de cárcere ainda viriam.

Mostra também o assédio que as operárias sofrem dos rapazes de automóvel, para quem são mercadoria de carne, aliás descartável. Nem noivas nem prostitutas, não são elegíveis para casamento nem exigem pagamento – portanto, são altamente convenientes, até por saírem barato. Nesse mesmo ano de 1933, Noel Rosa compôs o samba Três apitos, em que fala das operárias de fábrica e desse assédio, só que mediante idealização benigna e sentimental, não predadora, do dono do automóvel.

Pagu, a de múltiplos talentos, tem sido progressivamente revelada, à medida que se publicam mais inéditos: memórias, poemas, contos policiais, desenhos e croquis, charges, tirinhas, sempre mordazes, até ferozes na demolição da burguesia. No tablóide O homem do povo, hoje em edição fac-similar, que dirigiu com Oswald de Andrade, manteve uma coluna chamada A mulher do povo. Satirizava o contingente frívolo ou ocioso do gênero feminino e desenhava uma história em quadrinhos cuja protagonista se chamava Kabeluda (um dos atributos de Pagu).

Mais tarde, jornalista cultural de excelente nível, forneceria em seus artigos pequenos trechos que ia traduzindo de autores bem difíceis como Beckett, Ionesco, Artaud.

Permaneceria intransigente até o fim na defesa das vanguardas e do inconformismo. Sua beleza, seu charme e sua combatividade seriam cantados em prosa e verso. O reconhecimento, embora tardio, é crescente: multiplicam-se teses e trabalhos universitários, reedições, filmes, programas de teatro e TV. Tornou-se nome de escolas, de centros culturais e de institutos de pesquisa, bem como da revista consagrada a estudos de gênero Cadernos de Pagu, da Unicamp. E já ganhou canção e samba-enredo. Ícone do feminismo, esta transgressora é considerada uma precursora. É de sua autoria nosso mais importante romance proletário, e a seu lado quase todos os demais dessa voga – ressalvadas honrosas exceções –, conservadores e ortodoxos, nada vanguardistas, empalidecem. Seu romance, comunista e feminista ao mesmo tempo, ergue-se ímpar na literatura brasileira.

* Walnice Nogueira Galvão, pesquisadora e professora emérita da USP, é autora de A donzela guerreira