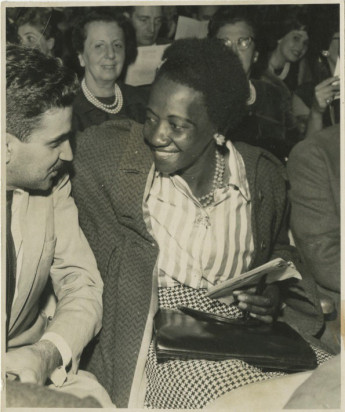

O sorriso de Carolina Maria de Jesus está estampado na foto de capa de seu mais recente livro de contos e outros escritos inéditos: Meu sonho é escrever... que acaba de chegar ao público. Organizado pela pesquisadora Raffaella Fernandez e publicado pela Ciclo Contínuo Editorial, a obra chega dividindo as águas – densas e turbulentas águas – da trajetória literária da escritora.

Na capa, o sorriso estampado no rosto, os cabelos crespos visíveis, a letra cursiva própria de Carolina emergindo sob sua face: um amálgama de corpo e escrita anunciando a dessemelhança diante de todas as outras capas que ilustram os livros da autora publicados até hoje. A imagem não é um detalhe: de modo geral, são escassas as capturas que veiculam sentidos além da imagética da fome, da falta, do despejo. Embora a trajetória da autora mineira migrante transpasse esse enquadramento único, quando se fala de Carolina Maria de Jesus imediatamente são acionados certos signos que remetem a um quadro todo pronto: o barraco na favela, o Rio Tietê, o lencinho na cabeça, a feição triste, raivosa ou aflita – recortes construídos através de muitas fotografias que formam um arquivo de representação que antecede o próprio texto, e que remetem ao contexto da publicação de Quarto de despejo, seu livro de estreia.

Quarto de despejo – diário de uma favelada (1960) é uma obra paradigmática na história editorial do Brasil. Os dados que tornam o livro um dos nossos maiores best-sellers nacionais são bastante conhecidos: nos três primeiros dias após o lançamento foram vendidos 10 mil exemplares. A primeira tiragem, que inicialmente seria de 3 mil livros, passou a 30 mil, esgotada em três meses somente em São Paulo. Isso sem falar nas traduções, que começam a circular menos de um ano depois da publicação, em edições produzidas na Dinamarca, Holanda, Argentina, França, Alemanha (Ocidental e Oriental), Suécia, Itália, Checoslováquia, Romênia, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Polônia, Hungria, Cuba e na então União Soviética.

Também é sabido que a repercussão do livro canonizou uma via única para a expressão autoral de Carolina, emparedando seu lugar enunciativo a um campo fixo delimitado. “A favelada que escreve” verteu-se em personagem, o que acabou criando barreiras à concretização do seu projeto literário mais amplo, sustentado mais na ficção que na escrita autobiográfica que a deixou famosa. Por isso, a despeito do tamanho sucesso, e em razão dele, na maior parte dos seus comentários posteriores ao lançamento de Quarto de despejo Carolina manifestou grande decepção, frustração e desapontamento ante os resultados da espetacularização de sua figura e da estereotipia através da qual seus textos eram abordados.

Carolina Maria de Jesus era uma mulher da escrita. Lá em Diário de Bitita (1986) ela aloca sua relação com a palavra nos primórdios de seu estar no mundo, remetendo as origens de seu pensamento poético ao diagnóstico que um médico espírita deu a sua mãe como explicação àquele choro ininterrupto da menina ainda de colo: “Ela vai adorar tudo que é belo! A tua filha é poetisa; pobre Sacramento, do teu seio sai uma poetisa. E sorriu”. – palavras-destino que a escritora posiciona na voz da maior autoridade local da cidade, transformado por ela em personagem de seu romance. Vários exemplos como este demonstram que a escrita de Carolina é performática: no mesmo ato de artífice, ela tece a experiência da escrita e a escrita da experiência, ficcionaliza suas verdades e suas memórias. Contudo, ainda que esse caráter performático seja patente, ideias de autenticidade e de tradução literal e documental da experiência percorrem a recepção de sua obra desde seu surgimento nos anos 1960 até hoje, por isso sua narrativa em diários interessou ao mercado editorial e a sua escrita poética e ficcional, não.

A invenção é algo que deveria ser esperado de qualquer criador/a de literatura, mas não é isso que ocorre quando se trata de autorias negras – quase sempre abordadas pela crítica a partir de vestígios autobiográficos, limitando o universo ficcional autoral à imanência da “bio-grafia”. Reparem que Conceição Evaristo precisa explicar na apresentação de seu Becos da memória que suas “histórias são inventadas, mesmo as reais, quando são contadas. Entre o acontecimento e a narração do fato, há um espaço em profundidade, é ali que explode a invenção”. No caso de Carolina, esse espaço em profundidade onde reside a ficção ficou por muito tempo interditado, pois seu texto surgiu como um documento porta-voz e até ontem sua pertença ao campo literário era questionada.

Dentro desse complexo cenário, a publicação de Meu sonho é escrever (2018) é motivo para celebração. Sabemos que Carolina escreveu milhares de páginas que ainda permanecem no lugar do invisível, inacessíveis ao público, por isso iniciativas de publicação como essa são desejadas, esperadas e festejadas por todas e todos que já foram tocadas/os pela grandeza dessa escritora. Mas o livro ainda vai além: tem o mérito de deslocar certos sentidos que fixaram a voz da autora a partir do enquadramento dado pelo seu primeiro editor, Audálio Dantas.

Destaque para o trabalho cuidadoso de revisão – um ponto que merece atenção, sobre o qual tenho debatido já a algum tempo. Nas últimas publicações que tivemos de Carolina Maria de Jesus (O meu estranho diário, 1994, organizado por José Carlos Sebe Bom Meihy e Onde estaes felicidade? 2014, organizado por Dinha e Raffaella Fernandez), optou-se por publicar os textos de forma literal, isto é, sem nenhuma interferência editorial, evitando repetir o procedimento intervencionista do primeiro editor e lançando o texto tal qual consta nos manuscritos originais. Na busca legítima de limpar a voz autoral de qualquer mediação exterior, publicou-se “ressolvi”, “iducadós”, “indispocisão”, “voçê é lóuca” etc., como se a escrita em estado bruto pudesse reter algo da essência ou autenticidade da autora – concepções estranhas à arte literária. Isso, penso eu, apenas reitera o mesmo lugar emparedado que restringiu a voz da autora a um campo fixo de enunciação, como se os sentidos de sua tessitura literária fossem dependentes da sua condição “semialfabetizada” – palavra que já guarda uma contradição em termos. Ora, parece razoável pensar que qualquer pessoa que trabalhe com qualquer esfera da palavra escrita possa recorrer à revisão ortográfica sem que isso seja considerado uma intervenção em seu estilo ou originalidade, pelo contrário: uma revisão técnica indica o cuidado e o zelo com a palavra compartilhada, e no caso específico da escrita literária a revisão é algo absolutamente comum, basta reparar na ficha catalográfica de qualquer obra aleatória em qualquer estante eventual. Por qual razão seria diferente com nossa autora? O caso é que Carolina é ventania solta, exige de nós um pensamento da encruzilhada que não cabe numa linha reta cartesiana. Sua escrita, ainda que tangencie o íntimo da experiência, é artificio – é literária, é estética, é performática, é inventada: sua autenticidade não emana da sua ortografia. E por isso mesmo, revisar o seu texto significa somente dar à sua palavra o tratamento comum que ocorre no mundo letrado – ao qual ela pertence. Em Meu sonho é escrever a preparação e revisão do texto feita por Fernanda Sousa, também pesquisadora da obra da autora, é atenta e cuidadosa.

Carolina Maria de Jesus rompeu com o lugar imposto pela ordem nacional colonial racista e machista através da escrita. Rompeu, porque inscreveu sua voz altiva de mulher negra aguerrida no mundo público, quando dela só esperavam o silêncio. Contudo, tão importante quanto o ato de fala é o ato de escuta, resta interpelar então os filtros pelos quais sua voz é captada hoje. Como ler o texto negro fora da gramática colonial? Eis o nosso imenso e inescapável desafio.

Desde a capa, ao tratamento da linguagem, e agora chegando no conteúdo, o livro é uma preciosidade. Dividido em três partes (Prólogos, Humorismos, Datiloscritos), vemos uma silhueta mais complexa de nossa autora de mil faces. Abordando desde a escrita da memória como (entre outras) na narrativa Sócrates africano; trazendo a ficção em prosa como (entre outros) no conto Onde estás, Felicidade?. Acentuando sua dicção poética, de lírica delicadeza: “Enquanto lá fora a alvorada habita, existe aqui um coração angustiado, aflito, que palpita. Quando você entender o cantar dos pássaros começará a entender o porquê da vida”. (p. 31). Retratando sua voz combativa diante da estrutura racista: “Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu não sabia tomar o bonde. Pensava: deve ser bom andar naquilo. Parava em qualquer lugar, fazia sinal e o bonde passava. Eu exaltava e bradava: – Eu vou pagar! Eu tenho dinheiro, olha o dinheiro aqui. Vocês não param o bonde porque eu sou preta?” (p. 76). Mostrando seu pensamento crítico acerca do próprio exercício literário: “Este é o segundo livro de provérbios que escrevo. O primeiro foi um opúsculo semiestropiado, mas as pouquíssimas pessoas que leram o livro de provérbios enalteceram a obra. Essa gentileza dos leitores incentivou-me a escrever outro livro de provérbios mais profundo. Agradeço a gentileza do meu povo brasileiro, que recebe as minhas obras com grande apreço”. (p. 13); e seu olhar filosófico sobre a vida: “Os pássaros cantam com a linguagem certa, na linguagem correta e sincera que a própria Mãe Natureza lhes deu. Falar é bonito quando se fala certo. A linguagem só tem valor quando se trata de nominações estranhas. Digo estranhas para vocês, mas não para nós. Esquecer os dissabores é o nosso dever, pois se nós considerarmos isto como uma estrada em que viajamos e se estamos chegando ao local designado, não vejo motivo para lembrar e comentar o trecho da estrada ruim” (p. 28). Ou ainda, em trechos que iluminam com força e beleza a presença da ancestralidade no entendimento do cotidiano: “A palavra balangandã é de origem africana. Posso afirmar que é de origem de certa região da África porque sou de cor. E a minha raiz é africana. Quem explicou-me o que era balangandã foi o meu extinto avô, em 1924. Eu estava com dez anos. Já sabia ler e gostava de saber a origem de tudo. Só vivia interrogando. Um dia ouvi o meu avô cantar – Quem não tem balangandã, não vi no Bonfim! Perguntei-lhe: – Vovô, o que é balangandã? – É dinheiro, minha filha. É o nome do dinheiro lá na África. Quando iniciou o tráfico, os navios traficantes iam para a Bahia. E o sensacionalismo era a festa do Senhor do Bonfim. Mas quem ia na festa eram os ricos. Então os pretos começaram a cantar: ‘Quem não tem balangandã não vai ao Bonfim’”. (p.102)

Embora tome para título o verso de uma quadrinha de Carolina (“Eu disse: O meu sonho é escrever! Responde o branco: Ela é louca. O que as negras devem fazer... É ir pro tanque lavar roupa”), que ainda projeta a escrita no campo do desejo, do devir, do sonho enfim, o que se apresenta nesse livro é justamente o contrário: a escrita realizada. A despeito de tudo que a tentou impedir, Carolina concretizou o sonho de escrever e escreveu, escreveu muito, o que falta mesmo é trazer seus textos à superfície. Em Meu sonho é escrever... contos inéditos e outros escritos, a/o leitora/o pode caminhar pelas rotas encruzilhadas e elásticas do texto caroliniano, sem enquadramentos prévios. A obra chega às prateleiras em março, mês de seu aniversário, com um sorriso no rosto de Carolina, um presente para as/os leitoras/es, um marco na literatura brasileira.

* Fernanda Miranda é professora e pesquisadora. Publicou Carolina Maria de Jesus: literatura e cidade em dissenso (Editora da Cidade, 2017).