No dia 29 de abril de 2010, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido de revisão da Lei da Anistia feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, que pretendia tirar do guarda-chuva de proteção da lei agentes da repressão que praticaram sequestros, torturas, estupros, assassinatos, além de ocultação continuada de cadáveres. Votada em 1979, em plena vigência da ditadura (1964–1985), por um Congresso ainda manietado pelos militares, a lei desconsidera o caráter imprescritível dos chamados crimes contra a humanidade e passa por cima de acordos internacionais assinados pelo país.

Em um daqueles lances que parecem corroborar a frase de Einstein segundo a qual “Deus não joga dados com o universo”, coube ao ministro Eros Grau a relatoria do caso. Ex-militante, na juventude, do Partido Comunista Brasileiro (PCB), Grau fora ele próprio violentamente torturado em 1972 nos porões do DOI-Codi. Surpreendentemente, porém, abriu caminho com seu relatório para o placar de 7 a 2 que manteria o estado de coisas que impede até hoje a punição, e mesmo o julgamento, de envolvidos com violações graves de direitos humanos durante o regime autoritário. “Era ceder e sobreviver ou não ceder e continuar a viver em angústia. Em alguns casos, nem mesmo viver”, justificou o ministro, em seu longo e torturante voto: “O que se deseja agora? Que a transição tivesse sido feita, um dia, posteriormente ao momento daquele acordo, com sangue e lágrimas, com violência? Todos desejavam que fosse sem violência, estávamos fartos de violência”. Como desde 1964, o medo da violência triunfou sobre o direito.

O jurista Fábio Konder Comparato, autor do pedido então apresentado pela OAB, conta ter ouvido de um dos ministros do STF, nos bastidores do julgamento, que a pressão pela manutenção da lei feita pelo Palácio do Planalto “beirava o insuportável”. As Forças Armadas teriam feito saber ao presidente à época, Luiz Inácio Lula da Silva – outro que esteve preso no DOPS em 1980 –, que a tranquilidade de seu mandato dependia disso. Fato que explica os constantes embates entre o seu ministro dos Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, e o da Defesa, Nelson Jobim, que resultaram tanto na frouxidão das buscas por desaparecidos da Guerrilha do Araguaia, mesmo depois de exigida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, quanto no impasse que culminou na sintomática supressão da palavra Justiça do nome originalmente proposto para a Comissão Nacional da Verdade (instituída só em 2012, já no governo Dilma Rousseff).

E, assim, na contramão das supremas cortes dos vizinhos Argentina, Uruguai e Chile, que durante a redemocratização revisaram as leis de anistia impostas no período do arbítrio, optamos pelo conhecido “deixa disso” brasileiro. Ou, na construção elegante do ministro Cezar Peluso, outro que votou contra, “se é verdade que cada povo resolve seus problemas históricos de acordo com a sua cultura, com os seus sentimentos, com a sua índole e também com a sua história, o Brasil fez uma opção pelo caminho da concórdia”. Registrem-se, para essa mesma história, os votos dissidentes de Ricardo Lewandowski e Carlos Ayres Britto, que não endossaram o acordão – perdão, acórdão.

É desse tipo de concórdia, de uma justiça de reparação que pode ser enunciada, mas nunca vivida, que trata o novo romance de Ivone Benedetti, Cabo de guerra (Boitempo, 2016). Ele se insere no ainda incipiente gênero de ficção brasileira sobre os anos de chumbo, no qual se destaca o extraordinário K. – Relato de uma busca (Expressão Popular, 2011), de Bernardo Kucinski. O narrador é o varão mimado de uma família de engenho decadente de Nazaré, na Bahia, que, após uma tragédia doméstica, resolve tentar a sorte, um tanto a esmo, na São Paulo da década de 1960. Lá, esse personagem sem nome, submisso e desprovido de iniciativa ou de paixões – “um protagonista com vocação para coadjuvante”, como já se escreveu a respeito –, encontra a metrópole politicamente polarizada do pós-golpe. Casualmente, enturma-se, sem convicções, com a militância de esquerda, cai e por fraqueza de espírito e instinto de sobrevivência acaba aderindo à repressão.

É assim que esse cão sem dono torna-se um “cachorro”, como eram chamados os agentes infiltrados nas organizações subversivas, encarregados de passar informações ao seu controlador na polícia ou no Exército para aniquilá-las. Um personagem aparentemente inspirado no delator José Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo, com direito a uma referência ao torpe episódio do assassinato, em 1973, da noiva de Anselmo, Soledad Barrett Viedma, grávida de quatro meses, numa armadilha que ele próprio ajudou a montar.

A tarefa ingrata de manter o leitor atento às divagações de uma figura tão indigna e vacilante ao longo das quase 300 páginas do romance é prova da competência narrativa de Benedetti – que estreou como romancista em Immaculada (Martins Fontes, 2009), finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e obra cujos personagens percorrem a história brasileira de 1920 a 1964. Em Cabo de guerra, a autora retoma o fio da meada de onde parou: o golpe, a redemocratização gradualmente concedida pelos militares nos anos 1980 e a má-digestão do trauma, pelo protagonista e pelo país, na primeira década de 2000.

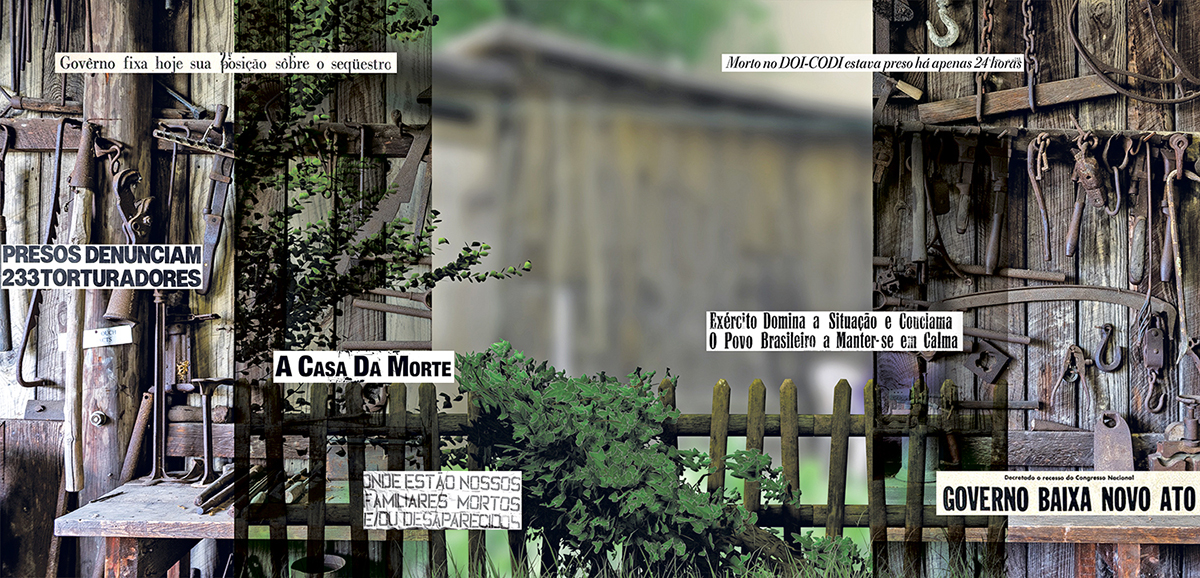

Entrevado após um derrame e dependente dos cuidados de uma irmã carola que ele despreza, o narrador tenta atribuir algum sentido à própria vida, pontuada desde a infância por surtos alucinatórios, flutuando entre ondas de culpa e autoindulgência, prepotência e complexo de inferioridade. No teto e nas paredes do quarto que ele ainda pode contemplar, projeta-se uma realidade ambígua e de recortes indefinidos um tanto semelhante, fora da ficção e na espantosa vida real brasileira, às impressões que tive ao visitar a família que morava no imóvel de Petrópolis (RJ) que abrigou a famigerada Casa da Morte, centro clandestino de torturas montado pelo Exército nos anos 1970, em agosto de 2012.

Lá, no quarto onde a militante da VAR-Palmares Inês Etienne Romeu, única pessoa a sair viva do local, convalesceu por 40 dias do atropelamento sofrido durante sua captura até estar em condições de ser torturada, o filho do casal engatinhou pela primeira vez. Na cozinha em que Inês era obrigada a preparar nua a comida de seus algozes, o pai costumava montar uma deliciosa lasanha de domingo. O quarto de empregada usado para aplicar choques elétricos e soro da verdade nos interrogatórios da guerrilheira abrigava então a simpática doméstica da casa. E a lareira, ao lado da qual Inês viu um preso ser executado com um tiro na cabeça, aquecia a família nas noites gélidas da serra fluminense. O imóvel, desapropriado em 2012 pelo governo brasileiro com a promessa nunca realizada de se transformar em museu, traz impregnadas nas paredes as memórias e recalques da sociedade brasileira.

“Nesta manhã de 2009 caio na real: essa história já tem quarenta anos”, reflete, em determinado momento do livro, o cachorro aposentado de Cabo de guerra. “É passado. Ou deveria ser. Porque o passado não vivido não passa, fica atormentando, querendo ser chamado de presente, ocupando armários, cadeiras, sempre aí, sempre aqui. Então, tentando apagar essa presença deslocada, a gente revive tudo lembrando, mas quem revive não é a gente, e, sim, o passado, de modo que a gente passa o tempo realimentando o tempo, e isso não acaba nunca.”

Fartos de violência, como o ministro Eros Grau, sufocamos as dores na eterna conciliação à brasileira, na ilusão magnânima de que, esquecendo, deixaremos de nos lembrar. Infelizmente, porém, está aí, em 17 de abril de 2016, 31 anos depois do fim da ditadura, o capitão-deputado Jair Bolsonaro, arreganhando os dentes ao microfone da Câmara para proferir o seu velho – e definitivo – elogio à tortura.