Lembro quando comecei a ler o primeiro livro de Marcos Peres, O evangelho segundo Hitler. Iria resenhá-lo para o Rascunho e fiquei preocupado: teria que falar mal daquele autor que parecia uma cópia brasileira de Dan Brown. As primeiras páginas indicavam que o que viria a seguir não seria nada muito diferente do que eu já tinha visto em Anjos e demônios e O código Da Vinci. Quando escolho escrever sobre uma obra, penso sempre que a leitura será prazerosa; criticar negativamente acaba sendo uma aporrinhação dobrada: ter que ler algo ruim até sua última página e ainda escrever sobre aquilo.

Cumprindo o dever de resenhista, segui em frente. Ainda bem. Peres me surpreendeu, subverteu a história e mostrou habilidade para construir uma paródia, um pastiche das obras já citadas, justificando o Prêmio Sesc que já havia recebido em 2014 e merecendo o Prêmio São Paulo que viria a receber como melhor romance de autores com até 40 anos.

“O Evangelho tinha esse jeitão duplo: era uma crítica ao Dan Brown e, ao mesmo tempo, tinha capítulos curtos, ganchos folhetinescos entre os capítulos, a inserção de temas de fascínio popular, como sociedades secretas. Para desconstruir o Dan Brown, precisei construí-lo antes, com todos os seus estratagemas típicos”, lembra o escritor em uma longa entrevista por e-mail.

Se em O evangelho segundo Hitler, a fim de criticar literariamente Dan Brown, o autor se apoiou em Jorge Luis Borges para construir uma trama conspiratória que envolve Hitler e o nazismo, em sua nova obra, Que fim levou Juliana Klein?, a fonte de inspiração é outra: Friedrich Nietzsche. Juliana Klein, a protagonista, é especialista no alemão e obcecada por um de seus postulados. “Usei uma conceituação que Nietzsche deu sobre o tempo – uma conceituação vaga, e que já foi usada por outros pensadores – e o enredo foi construído baseado neste obcecado pensamento. Não deixa de ser uma observação de como a crença cega em uma ideia pode ser nociva. Letal”, explica.

UMA TRAMA FAMILIAR

Que fim levou Juliana Klein? segue a linha clássica dos romances policiais: crimes, investigação, reviravoltas, novos elementos com o passar da história e um detetive carismático (Irineu de Freitas, no caso). A história começa com um assassinato dentro do belo Teatro Guaíra, em Curitiba, em meio a um simpósio de filosofia. A partir disso, a narrativa centra na história das famílias Klein e Koch, inimigas desde os tempos em que os antepassados dos personagens viviam na Alemanha. Já no Brasil, os integrantes dessas famílias se tornaram intelectuais, construíram linhas de pesquisas diferentes sobre Nietzsche e viraram referências em suas universidades: uma na Universidade Federal do Paraná, a outra na PUC do estado.

O conflito familiar histórico é algo já bastante explorado. Sobre esse enredo, Peres constrói uma trama na qual a questão do tempo extrapola a ligação com Nietzsche. A narrativa é fragmentada e marcada por idas e vindas pelos anos de 2005, 2008 e 2011, como se a narrativa se desse em três momentos, mas estivesse sempre no presente. Vez ou outra, há ainda grandes regressões para buscar as origens dos Kleins, Kochs e suas divergências.

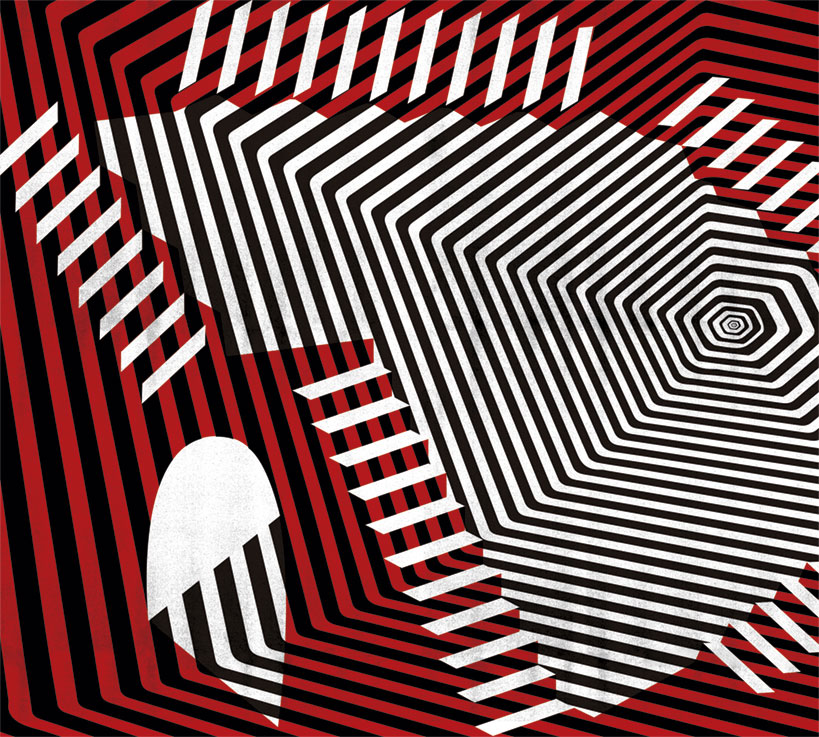

Com avanços e retrocessos, a ideia de Peres era levar o leitor de uma maneira tortuosa, não linear, ao conhecimento dos fatos – algo que consegue fazer com louvor. “Peço desculpas, mas pecarei pela insistência com Borges, mais uma vez. Em seu conto ‘Os teólogos’, um de seus personagens conceitua o tempo cíclico como um labirinto. É uma releitura de um tema constante em sua obra. Normalmente o labirinto é concebido no espaço; em ‘Os teólogos’, Borges narrou um labirinto no tempo”, argumenta ao explicar a escolha pela estrutura.

Ao longo da narrativa, porém, não são apenas as permanentes referências ao alemão bigodudo e ao argentino cego – que, aparentemente, poderá servir de base para a compreensão de qualquer coisa que Peres já escreveu e venha a escrever – que estão presentes. Sartre e Dostoiévski também têm seu espaço, bem como alguns outros grandes escritores. “Mas Maringá não era Londres, e a Polícia Civil não era a Scotland Yard, descobriu. E ler Doyle ou Poe não faria dele um delegado nem traria a estabilidade de que seus colegas de profissão se orgulhavam”, escreve, por exemplo, ao falar de Irineu, lembrando também de Edgar Allan Poe, tido por muitos como o fundador do romance policial, e Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, provavelmente o detetive mais famoso de todos os tempos.

Que fim levou Juliana Klein? nasceu como um conto que seria enviado para uma revista de Curitiba, que exigia que a cidade fosse o cenário da história. Todavia, a narrativa ficou demasiadamente grande e acabou se tornando mesmo um romance. Mas, a esta altura, um problema havia surgido: no conto, Irineu, um delegado de Maringá que já havia resolvido alguns outros pepinos na sua região, viajava à capital paranaense para solucionar um crime que nenhum outro investigador conseguia desvendar. Um “caipira” passando para trás toda a concorrência de investigadores das grandes cidades.

“Pensei em resolver o problema do delegado maringaense em Curitiba e achei duas possíveis alternativas: 1. mudar o espaço do romance e situá-lo em Maringá; 2. descrever Irineu como um delegado curitibano. A segunda alternativa me pareceu mais lógica, menos intrusiva, mas havia um grande problema. Irineu é, essencialmente, um caipira de Maringá. Certamente aparecerá mais vezes e tenho certeza que será aqui, no interior do Paraná. Só por isso eu decidi deixar este problema territorial como eu havia formatado inicialmente. Só por isso cometi a aberração de mandar um delegado do interior para resolver uma briga entre gringos professores de filosofia da PUC e da UFPR. Uma puta sacanagem”, conta o escritor.

E Curitiba acaba sendo não apenas um simples cenário, mas um lugar importante para o desenrolar da história, algo que já fica claro para o leitor com as epígrafes que antecedem o livro, com trechos de obras de Paulo Leminski, Critovão Tezza e Dalton Trevisan, talvez os três nomes que melhor representem e universalizem a literatura local. São pequenas referências a viagens, a idas e vindas, que criam alguma tensão já nessa espécie de abre-alas para a narrativa em si.

O delegado, por sua vez, nasceu profundamente influenciado pela profissão de Peres, que trabalha como servidor público no Tribunal de Justiça do Paraná, onde pode acompanhar um pouco da rotina dos delegados da Polícia Civil – exatamente por isso que Irineu não é um detetive particular. “No Evangelho, eu conhecia bem Borges, mas só conhecia a Alemanha [onde a história se passa] pelo Google Maps e pelos livros de história. Tenho, sempre, a necessidade de conhecer o que estou escrevendo. Sinto que, se eu mesmo não me convencer, não convencerei ninguém”, explica, buscando os pontos onde pode se escorar para criar suas narrativas.

FLERTANDO COM O POP

Ao cabo da leitura dos dois livros de Peres, confirma-se que ele busca explorar o formato de narrativas pop para construir algo maior do que o puro entretenimento, num processo de dissolução, utilizando principalmente referências sofisticadas e aplicando elementos de autores como Borges e Nietzsche em seu próprio texto – não apenas os colocando com alguma importância na história, mas fazendo com que a história, de alguma forma, simbolize as ideias desses intelectuais. Em O evangelho segundo Hitler a opção foi por desconstruir thrillers fanfarrões; em Que fim levou Juliana Klein?, apresentar uma narrativa policial que se aproxima do formato clássico, ainda que tenhamos um final aberto e elementos requintados.

“Interesso-me pela trama que possua características pop e não abdico (ao menos da tentativa) de produzir literatura além do mero entretenimento. É uma proposta arriscada. São dois canais de comunicação distintos, corre-se sempre o risco de que o elogio de um leitor acostumado com literatura de entretenimento seja o adjetivo negativo de um crítico literário. E vice-versa. Com Evangelho, essa questão foi constante. Leitores acostumados com o Dan Brown me elogiavam, com a ressalva de que o fim não era o clímax esperado e natural dos livros sobre teorias conspiratórias. Já a Academia viu elogios neste desfecho, mas ressalvou o formato folhetinesco, popular”, lembra. “Neste novo livro, não tive um alvo, apenas quis construir uma história policial, como homenagem ao gênero. Mas não sou um ‘escritor policial’ stricto sensu. Da mesma maneira que, ao lançar o Evangelho, eu disse que não seria apenas um ‘escritor de teorias estapafúrdias’”, pondera.

TRECHO DO LIVRO QUE FIM LEVOU JULIANA KLEIN?:

"Sinto em meu sangue. Vejo os fantasmas do passado e sei que o futuro tende a repetir – não é preciso ser um Klein ou um Koch para saber isso. Estudei Nietzsche e aprendi duas coisas. A primeira é que o livre-arbítrio é uma falácia, um argumento covarde dos que não conseguem perceber que o mundo, para o bem e para o mal, está escrito no passado. Nietzsche escreveu em uma parábola: “Esta conversa, os detalhes desta conversa, o que somos, o que fazemos, tudo já foi feito.” A história é finita e cíclica. O fim gera um novo começo. E se o passado inevitavelmente se repete no futuro, devemos compreender, portanto, que o livre-arbítrio é um argumento não dos otimistas, mas dos hipócritas e dos estúpidos, que não conseguem ler o mundo à sua volta. Assim como na literatura: Montecchios e Capuletos, Klein e Koch, quantos não existiram, quantos ainda não existirão? Quantas vezes um delegado do interior não conversou com a filha de um estrangeiro, em busca de solucionar um caso? Somos arquétipos intemporais, Irineu. O que somos, já o foram muitas vezes, e o serão outras tantas, infinitas..."

...

"A conversa era remetida com facilidade ao novo preso da Penitenciária Central do Estado, em Piraquara, Salvador Scaciotto. E ainda que ele constantemente fosse lembrado, Irineu fazia forças para não entrar logo no assunto. Ladino, via o chá fumegante e o sorriso de sua interlocutora, mas sabia que aquela finíssima camada de confiança poderia ruir para nunca mais ser refeita. Foi assim que decidiu abordar o assunto “dinastia”, pedindo à mulher que contasse sobre o sangue que pulsava em suas veias. Então, enquanto Juliana falava palavras como “Klein”, “Frankfurt” e “dinastia”, seus olhos pareciam ganhar uma estranha coloração – um argumento que soava clichê, mas era verdadeiro. Não era o verde de seus olhos que ganhava novo matiz, portanto: era a maneira como a moça reagia quando indagada sobre Arkadius, Gunda e Derek, o modo como, inconscientemente mais receptiva e atenta, erguia os ouvidos, arqueava as sobrancelhas, franzia o vermelho lábio e acendia os olhos, que, ao se abrirem, permitiam que mais luz incidisse sobre eles, alterando, afinal, sua coloração. Mudava a luminosidade do olhar, abaixava os longos cílios e logo aquela metralhadora de inquisição cessava fogo, enquanto sua dona fingia mexer o chá. Recuava, a seu modo. Falar dos ancestrais parecia assunto pesaroso, invocava fantasmas de Frankfurt am Main.

“Não me disse de sua família”, retomou o assunto Irineu, ao ser pego em flagrante contemplando sua beleza.

“Claro que disse”, retrucou a mulher, sorrindo, novamente na ofensiva. “Sou a caçula de Derek, neta do grande Arkadius Klein e de Gunda Graub, que são famosos na Alemanha...” Parou, corrigiu: “Ou melhor, foram célebres. A fama foi repentina, apenas fruto de seus atos. Hoje, ninguém mais se lembra de nenhum Klein em Frankfurt. São todos fantasmas...” Parou a frase no meio, coçou a cabeça, pediu desculpas, estava novamente errada. “Ah, meu tio Konrad foi herói na guerra e virou nome de rua! É o único Klein sobrevivente. Mas isso não muda nada, é apenas uma rua com o nome de um fantasma. Hoje em dia, em Frankfurt, minha família é ponto de referência para padarias e farmácias, só isso: ‘Passe a Konrad Klein e vire à esquerda.’ ‘Siga pela Klein até o número 300.’ Para isso servem os fantasmas: para referenciar padarias e butiques...”