Você nasceu em um país perfeito. Nele, o rico Estado, que sustenta a melhor distribuição de renda do mundo, cuida dos problemas dos seus cidadãos como uma avó tão legal que até assiste pornô com o netinho fumando um beque. Você é alto, louro, de olhos azuis (bem, ok, isso não chama muita atenção no país em que nasceu), casado com uma mulher linda e também escritora, tem filhos incríveis e um belo passado como autor-prodígio, premiado em seu país natal e no país vizinho, onde escolheu morar — que, dizem, tem a melhor qualidade de vida do planeta. Bem, é claro que, como cantava Ian Curtis, life as it touches perfection appears just like anything else(quando a vida toca a perfeição, se parece com qualquer coisa), e aí você entra em uma crise brutal.

Para sair da crise você escreve mais de três mil páginas. Vende seus livros para 10% da população de seu país, torna-se o maior best-sellerda região e um dos autores mais incensados do mundo. Fim do conto de fadas?

Claro que não. No céu dos escritores, mais conhecido como Inferno na Terra, em vez de passear por um vale de lágrimas levado pela mão suave de Virgílio você vira meme (pesquise “Knausgård bingo”, http://thehairpin.com/2014/07/my-struggle-bingo). Vira uma figura virtual que todo mundo sabe quem é, todo mundo comprou, mas ninguém leu (“o livro era muito compriiiido, tinha mais de 400 páginas...”). Em alguns meses virará calço de porta, para combater um pé de vento. Isso se já não foi pro buraco-negro dos livros eletrônicos e deglutido cruelmente por alguma nuvem.

Nuvens são motivos recorrentes na obra de Karl Ove Knausgård, publicada no Brasil pela Companhia das Letras e que, creia, é muito mais interessante do que o tal conto de fadas que cerca o escritor norueguês cuja leitura maravilhou críticos como James Wood e escritores do naipe de Zadie Smith, Jeffrey Eugenides e Daniel Galera. Sim, longe de ser um nefelibata, ao contrário, com os dois pés enterrados no chão da narrativa, Knausgård se emociona — e nos emociona (sem pieguice) — vendo as nuvens dos quadros de John Constable. Ele chega a chorar pois nessas nuvens pressente uma emoção que parece inacessível: a inexauribilidade. Digo que “parece” porque nos livros de Knausgård por vezes tocamos esta sensação meio indefinível — a de que algo pode não se esgotar; algo que, em se cavoucando, mais sugestões trará. Estou sendo vago? Bem, o vago é justamente o território antípoda de Knausgård. Ele é tudo menos o vago. E, por ser concreto ao máximo, ele é o mais emocionante possível.

Como se dá essa magia?

Com Cristo — o que é curioso, tendo em vista que o autor é um cristão cercado de ateus, que por vezes acredita em anjos, mas que parece viver em permanente crise espiritual. Em 2004, Karl Ove Knausgård vivia uma angústia por ter acabado de escrever um livro sobre anjos recusado pelo editor: “Conte uma história, Karl Ove”, lhe bateu o telefone na cara. Fazia cinco anos que não escrevia nada e já começava a se esvanescer a aura de eterna promessa literária que ganhara por conta de dois premiados livros. Sua angústia era piorada pela gravidez da mulher, que em uma semana daria à luz o primeiro filho. Então Knausgård observa que os nós e os círculos da madeira do piso do seu escritório formam a imagem de Cristo com a coroa de espinhos. Ao mesmo tempo em que acha graça na “visão”, se lembra de uma vez em que, aos 10 anos de idade, via TV com os pais; o noticiário relatava um naufrágio na costa norueguesa. O menino Karl Ove viu no mar a imagem de um rosto. Ao recordar essa longínqua visão, o narrador subitamente se lembra de tudo.

Tudo mesmo: ele se lembra de cada instante, e nos joga para dentro do momento presente.

Começa aí a escrever Minha luta, saga autobiográfica em seis volumes que totalizará três mil páginas. O primeiro volume, A morte do pai, se inicia em 2008, quando Knausgård já tem três filhos e uma rotina massacrante que concilia o cansaço pânico da meia-idade, os transtornos e as distrações da gestão do lar e a busca por uma nova expressão literária justamente ao finalizar este livro. Contundo, retorna à “madeleine” em forma de Cristo de 2004 que o fará proustianamente fulgurar toda a vida pregressa — desde 1978, quando tinha 10 anos. Um terceiro momento volta a 1998, quando, aos 30, Knausgård tem um baque: o pai morreu. Apesar dessas idas e vindas no tempo, o livro centra-se neste terrível presente de 1998, quando, ao lado do irmão Yngve, irá sepultar o pai — e consertar os estragos que o velho deixou.

Mas falávamos da magia. Ok, a descrição do argumento de A morte do painão parece assim tão original (tirando os esquisitos nomes nórdicos). O que faz com que devoremos as 511 páginas não são exatamente os engenhosos ganchos cronológicos, que suspendem a narração em 2008, a retrocedem para 1978, depois a avançam até 2004, e então a retornam a 1994. Ao registrar, com realismo assombroso, a investigação sobre os mínimos conflitos dos 40 anos de uma vida perfeita, Knausgård cria uma épica da banalidade. Ele pode gastar uma página inteira recriando uma meia hora em que lavou a louça. Ou dezenas de páginas resgatando um longínquo Ano Novo em que lutava por passar a madrugada bebendo com os amigos escondido dos pais. Há diálogos em que um personagem diz “Tchau” e o outro responde “Tchau”. Honesto, Knausgård torna sua vida um hiper-Facebook: ficamos íntimos de seu primeiro gozo, de seu primeiro beijo, de sua primeira traição. E, creia, essa sucessão de detalhes aparentemente pedestres não trazem à narrativa nem um pingo de chatice — pelo contrário, aceleram seu ritmo. Claro que o bom humor (por vezes autodepreciativo), a extrema empatia que sente por seus personagens e a beleza sem adornos de sua prosa ajudam. Sentimos que do outro lado da página há um homem sendo sincero — o que não é pouco.

O nível de detalhismo a que chega a reconstituição do passado — a ponto de nos perguntar quais os limites entre memória e ficção — colocou em campo uma multidão de jornalistas escandinavos para conferir os fatos registrados por Knausgård. Bem, ele comprou um bocado de brigas: a mãe ficou anos sem falar com ele e muitos amigos e colegas lhe viraram a cara — todos são citados nominalmente.

Sim, era tudo “verdade”. Mas até que ponto Knausgård registrou sua vida, como um “superblogueiro”, e até que ponto a ficcionalizou, jamais saberemos. “O que eu estava tentando fazer”, escreve ele, “e talvez o que todos os escritores tentam fazer, se é que eu sei fazer alguma coisa neste mundo, era combater ficção com ficção”. Em outro de vários momentos em que abre uma janela digressiva — podendo passear pela filosofia, a teologia, a crítica de arte, a psicanálise, a música ou a teoria literária, no que se assemelha a outro monstro memorialista, WG Sebald — Knausgård reflete sobre a busca pelo próprio estilo: “A força do tema e do estilo deve ser destruída para que possa surgir a literatura. É a essa destruição que chamamos ‘escrever’. Escrever é mais destruir do que criar. Rimbaud sabia disso melhor que ninguém. Digno de nota não é que ele tenha chegado tão inacreditavelmente jovem a esse insight, mas que tenha aplicado isso em sua própria vida”. Vida e literatura formando um amálgama: a ânsia pelo decalque da substância viva sobre a página, a autoconsciência extrema do ritmo do tempo, a busca de uma honestidade a qualquer custo, fazem Knausgård lembrar de outro famoso escritor memorialista, Jack Kerouac — cuja vida boêmia e maldita é um espelho inverso da vida pacata e burguesa do autor norueguês.

Talvez mais impressionante que seu talento em recriar a memória em migalhas (em termos matemáticos, pela força evocativa desta prosa “transparente” cada migalha, como um fractal, acaba contendo o todo de sua memória) é a recriação de seu pai, uma personagem tão forte quanto misteriosa. Toda a sequência em que o autor e o irmão visitam a casa em que o pai morreu é por demais chocante para citar aqui. Não só por descer a detalhes escabrosos do alcoolismo que derrubou o pai, mas por revelar tenebrosas verdades de sua família — até então, aparentemente perfeita.

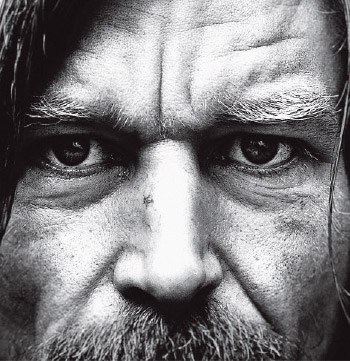

Quando pensávamos que o quarentão norueguês com pinta de roqueiro tinha esgotado todos os seus truques para nos fazer tremer o queixo, lá vem ele com Um outro amor. O segundo volume da saga Minha luta(560 páginas, mas em formato maior que o primeiro livro) trata da paixão de Knausgård pela escritora sueca Linda Boström, a mãe de seus quatro filhos. Não é uma conquista fácil.

Knausgård abandona um casamento em Oslo para buscar vida nova em Estocolmo, onde não conhece ninguém, a não ser o amigo Geir — um extraordinário personagem, responsável por “fazer andar a narrativa” de Karl Ove no novo país, com sua ironia finíssima, seu imperturbável senso comum, seu feroz individualismo e sua lealdade inegociável. Knausgård reencontra Linda, a quem havia conhecido antes de seu casamento na Noruega, e volta a se apaixonar. No entanto, nada é tão simples no mundo perfeito: Linda é bipolar, alterna humores bruscamente, e Knausgård sofre fazendo uma longa corte. Do assédio romântico ao tédio conjugal, passando pelo idílio e a (impossível, sabemos) promessa de felicidade doméstica, lá se vão algumas dezenas de páginas — e nada menos do que uma centena delas é usada para descrever um jantar entre dois casais, pontuado por diálogos que orgulhariam Raymond Carver, este outro campeão do banal.

Em determinado momento do excruciante esmiuçamento do amor que sente por Linda, Knausgård parece atingir uma epifania (mais uma entre tantas) que justifica todo o seu insano projeto literário. “Nos últimos anos eu tinha cada vez mais perdido a fé na literatura”, escreve. “Eu lia e pensava, isso tudo foi inventado. Talvez fosse porque estivéssemos rodeados por ficções e narrativas. Aquilo tudo tinha inflacionado. Não importava para onde olhássemos, sempre encontrávamos ficção. Todos esses milhões de livros pocket, livros em capa dura, filmes em DVD e séries de TV, tudo dizia respeito a pessoas inventadas num mundo verossímil, mas também inventado. E as notícias do jornal e as notícias da TV e as notícias do rádio tinham exatamente o mesmo formato, os documentários tinham o mesmo formato, também eram narrativas, e assim não fazia diferença nenhuma se a narrativa que contavam tinha acontecido de verdade ou não. Havia uma crise, eu sentia em cada parte do meu corpo, algo saturado, como banha de porco, se espalhava em nossa consciência, porque o cerne de toda essa ficção, verdadeiro ou não, era a semelhança, e o fato de que a distância mantida em relação à realidade era constante. Ou seja, a consciência via sempre o mesmo. E esse mesmo, que era o mundo, estava sendo produzido em série. O único, sobre o qual todos falavam, era assim cancelado, não existia, era uma mentira. Viver nessa situação, com a consciência de que tudo poderia muito bem ser de outra forma, era desesperador. Eu não poderia escrever no interior disso, não havia como, cada frase defrontava-se com o pensamento: isso tudo não passa de invenção sua. Não tem valor nenhum. O inventado não tem valor nenhum, o documental não tem valor nenhum. A única coisa que para mim ainda tinha valor, que ainda era repleta de significado, eram diários e ensaios, a literatura não dizia respeito à narrativa, não versava sobre nada, mas consistia apenas em uma voz, uma voz única e pessoal, uma vida, um rosto, um olhar que se podia encontrar. O que é uma obra de arte, senão o olhar de outra pessoa? Não um olhar acima de nós, tampouco um olhar abaixo de nós, mas um olhar exatamente nas mesma altura do nosso. A arte não pode ser experimentada na coletividade, ninguém é capaz de uma coisa dessas, a arte é aquilo com que você fica sozinho. Encontramos esse outro olhar sozinhos.”

Se isso for de fato sincero, tudo o que podemos fazer é aguardar ansiosamente a publicação do terceiro exemplar da luta knausgardiana, A ilha da infância, e conferir se aquela voz honesta e aquele olhar transparente ainda estão lá — e o quanto ainda guardam das nossas mais íntimas verdades.