Interessante percebercomo os temperamentos críticos estão enredados num jogo de aproximações e diferenças que estão para além de escolas ou tendências. Se por um lado Joel Pontes e Mauro Mota se distanciam em relação ao tipo de abordagem que se faz do texto literário — o primeiro se pautando em parte pelas reflexões da estilística, mas com a independência própria de uma crítica humanista; e o segundo pelo biografismo e por uma espécie de memorialismo crítico —, por outro, eles se aproximam, ligados que estão aos escritores da terra, àquilo que poderíamos chamar de temas literários locais. Claro que estão sempre conectando a literatura local com seus enraizamentos estrangeiros, mas o ponto de partida parece ser sempre a obra literária de um autor pernambucano. O mesmo parece não ter acontecido com Moacir de Albuquerque.

Foi Moacir de Albuquerque quem apresentou potencial para rivalizar em termos de atividade crítica com Álvaro Lins, se não tivesse morrido tão precocemente. Nascido em 1912 na Paraíba, veio para Pernambuco para concluir os estudos ginasiais, e aqui desenvolveu toda a sua atividade de crítico literário até 4 de janeiro de 1959, quando falece aos 47 anos. Cursou, como era de costume, a Faculdade de Direito do Recife, diplomando-se em 1935. Sua trajetória no jornalismo iniciou-se quando ainda era estudante do curso de Direito, publicando em revistas e suplementos literários. Foi professor de vários colégios tradicionais do Recife (Carneiro Leão, Nóbrega, Pedro Augusto, São José, Leão XIII) e da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica. Foi, já próximo de morrer, nomeado para lecionar português no Instituto de Educação de Pernambuco, e, um ano antes de morrer, para a cadeira de Português do Colégio Estadual de Pernambuco.

Apenas uma pequena parte de sua vasta colaboração na imprensa como crítico literário foi reunida e lançada em livro: Literatura e técnica literária, publicado em 1962, três anos após sua morte, numa edição conjunta da União Brasileira de Escritores, do Arquivo Público e da Imprensa Oficial. A edição conta ainda com uma breve apresentação de Gilberto Freyre.

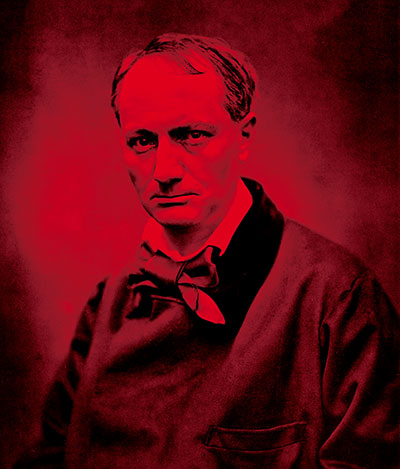

E como se pode verificar esse cosmopolitismo na obra crítica de Moacir de Albuquerque? Um dos escritores sobre o qual mais escreveu foi o poeta francês Charles Baudelaire, autor de As flores do mal. Mas não é apenas a atenção voltada para Baudelaire, num período importante da literatura nacional, que dá a dimensão de sua sintonia com o que se desenrolava para além da província. Ele não só se mostra um leitor crítico em profundidade da obra de Baudelaire, como também muito bem informado, trazendo para seus artigos o que havia de mais atual em termos de fortuna crítica sobre a poesia baudelaireana. Em uma série de artigos apresenta, por exemplo, algumas das ideias de Marcel Raymond, um dos principais críticos franceses do legado de Baudelaire e autor de De Baudelaire ao surrealismo, publicado pela primeira vez no Brasil apenas em 1997 pela Edusp. A essa obra chegou ele ou pela língua espanhola, que provavelmente dominava — os estilistas espanhóis são uma referência constante em suas análises; ou pela própria língua francesa, que era a via de acesso para muito da literatura que o interessava. O leque de escritores, críticos e poetas franceses que cita, muitas vezes no original, é vasto. Divulgou com grande paixão e conhecimento a poesia e o pensamento estético de Baudelaire em nossos jornais. Para ele, “Quase toda a poesia moderna francesa entronca-se em Baudelaire. A França teve provavelmente poetas mais poderosos, nenhum, porém, de influência mais prolongada, mais útil, mais duradoura”. Importância essa que a crítica até hoje reconhece.

Seu artigo sobre As flores do mal, intitulado Um século de poesia, publicado justamente em 1957, ano em que a obra completava 100 anos, demonstra seu cuidado e rigor na apresentação, na detalhada contextualização dessa obra baudelaireana. Lembra-nos Moacir de Albuquerque as primeiras impressões que o livro provocou, a indignação de críticos e poetas, a coragem do jovem editor Poulet-Malassis, que se tornaria também amigo e confidente do poeta. Ele nos informa que, na verdade, apenas duas notícias elogiosas foram dedicadas a essa obra que hoje consideramos uma das mais importantes da literatura ocidental – dois artigos, um de Edouard Thierry, no jornal Moniteur, e outro de Frédéric Dulamon, no Le Présent. Interesse semelhante o crítico apresentou sobre a obra de Rimbaud, a quem dedica três ensaios discutindo, a partir de um livro de Pierre Debray, a questão do hermetismo poético, tema muito significativo para a poesia moderna e para o próprio autor de Uma estadia no inferno.

Esse interesse pela literatura francesa não era apenas fruto de diletantismo ou de erudição subserviente; mas nascido de uma percepção muito arguta da importância da literatura francesa, principalmente do movimento simbolista, para uma concepção específica de literatura moderna. Isso leva Moacir de Albuquerque, em um outro artigo, a discutir a recepção crítica do nosso próprio simbolismo. Em O simbolismo no Brasil, ele, além de mostrar as controversas críticas que cercaram a obra de Cruz e Souza, pela pena dos dois grandes críticos do Brasil da época — José Veríssimo e Silvio Romero —, chama atenção para a obra então recente de Andrade Murici: O panorama do simbolismo brasileiro, que invalida completamente a ideia, durante muito tempo alardeada, de que foi “insignificante entre nós o número de simbolistas e sua influência”.

Ao debruçar-se sobre A vertigem lúcida, de Carlos Pena Filho, publicado em 1958, faz uma análise ostensiva dos recursos estilísticos do autor de Livro geral. Nas palavras de Moacir de Albuquerque: “A arte deste autêntico lírico pertence àquela classe difícil, severa, rigorosa, isenta, quase pura, de Baudelaire e de Mallarmé. É uma arte de elite, como toda boa arte. Estremece nela aquele ‘fluido’, que nos transmite diretamente a poesia e que é anterior ao sentido lógico, como diria Brémond”. Esse caráter elitista de que fala o crítico é o mesmo de que falava Paul Valéry (referência constante nos textos de Moacir de Albuquerque), para quem o poeta simbolista/moderno deve ignorar as expectativas dos leitores para inaugurar um verbo novo, mesmo que com isso o poeta conquiste, inicialmente, poucos leitores. Sua função é, na verdade, criar um público leitor novo, diria Valéry.

Nesse artigo dedicado à A vertigem lúcida, Moacir de Albuquerque analisa a gama variada de recursos musicais e construções simbólicas do poeta pernambucano, demonstrando que ele, Albuquerque, mantinha uma relativa filiação à estilística literária de Leo Spitzer, Dámaso Alonso e Auerbach. Alonso é, inclusive, um crítico constantemente citado pelo pernambucano. A estilística literária desses críticos representou uma das principais correntes modernas de crítica literária interessada em examinar como se constituía a obra literária e seus recursos poéticos, a partir do uso diferenciado que o escritor fazia da língua, ou seja, a partir da elaboração de um estilo. Entendido estilo aqui como uma marca individual, um desvio em parte proposital das convenções da língua.

Moacir de Albuquerque, ao longo das suas páginas de crítica, demonstra a mesma recepção inteligente, a mesma abertura de pensamento que um Joel Pontes ou um Álvaro Lins. Posiciona-se, mesmo diante das experiências mais radicais que ocorriam no Brasil dos anos 1950. Assim ele começa seu artigo sobre o concretismo: “Muitas pessoas me têm perguntado — principalmente alunos — o que penso do concretismo. Respondo como posso, tentando explicar, embora não justificar, a nova tendência poética, que merece estudo e respeito, e não chacota ou indiferença. Quem está habituado à história dos movimentos literários, verifica que toda tentativa de inovação provoca reações violentas. A atitude verdadeiramente crítica implica numa expectativa, logo seguida do exame sincero e aprofundado da questão”. Ao longo do artigo questiona aquilo que acredita ser uma das propostas fundamentais do movimento, que é a separação entre poesia e literatura, esta última carregada de discursividade e retórica; cotejando-o, nessa empresa, com outros movimentos de vanguarda, como dada e o surrealismo. E assim finaliza o artigo: “É cedo demais para dizer se o concretismo permanecerá. Se trará em seu bojo algumas novidades duradouras. (...) Pela inteligência e seriedade de propósitos, os concretistas merecem atenção e simpatia. Se não conseguirem impor-se, terão pelo menos sacudido o marasmo de nossas letras. E isto é já um bom serviço, num país onde o maior trabalho é pensar e estudar um pouco, para discutir depois”. São artigos como este que nos apresentam um crítico consciente de sua função e, ao mesmo tempo, dos limites de toda leitura crítica e de todo julgamento.

A independência, o esforço por se colocar em perspectiva, considerando seu modo de ler uma das possibilidades inúmeras de abordagem dos problemas, são qualidades que transparecem também nos artigos que escreve sobre outros críticos literários. Seu artigo Literatura e técnica literária toca de maneira muito independente e lúcida o confronto entre o pensamento crítico de Álvaro Lins e Afrânio Coutinho. Segundo ele, “De nossos críticos, mesmo dos mais eminentes, creio que só Afrânio Coutinho e Adonias Filho se vêm dedicando a fundo ao problema da técnica (literária). O próprio Álvaro Lins, que considero o maior crítico literário brasileiro destes últimos cinquenta anos, pela argúcia e profundeza da análise, passou de longe por esse problema, de importância capital, num país de improvisadores talentosos, como o nosso, em que pouco ou nada se estuda”. Ao mesmo tempo não deixa de colocar-se em relação a algumas das posições críticas do próprio Afrânio Coutinho, no livro que recolhe parte da produção desse crítico para os jornais: “Também não estou de acordo quando condena, quase em bloco, a banalidade e insignificância de nossa crítica, sobretudo a feita em jornal, que acusa de se corromper em simples registro camaradesco, sem ciência nem utilidade para o público. Isto é o mesmo que colocar em igual plano comentaristas ligeiros e escritores da responsabilidade e do talento de Álvaro Lins, Olívio Montenegro, Valdemar Cavalcanti (...)”.

As leituras de Moacir de Albuquerque nas páginas de crítica que produziu devem ser lembradas como uma reserva fundamental de pensamento vivo e dinâmico sobre a literatura em nosso estado. Para além de provincianismo de terra e de pensamento. Sem esse dinamismo e sem essa vida inteligente do olhar que sonda em profundidade o outro e a si mesmo, a crítica se transforma num jogo de cartas marcadas, entre o elogio vazio e o insulto improdutivo.

Veja também a matéria: Humanizando os segredos de uma ficção