Esta série mal se iniciou e uma questão chamou minha atenção para o que de fato está em jogo nesses perfis críticos que apresentarei: mais até do que uma série sobre críticos pernambucanos esquecidos, esta é, na verdade, uma série de artigos sobre a crítica em Pernambuco. O que me parece agora é que os críticos serão a lente para observar o que foi o exercício da crítica literária em nosso estado, pelo microscópio de um recorte individualizado.

Dessa forma, elegendo um crítico por artigo, fica mais fácil reconhecer aquilo que chamaremos de “tendências críticas”. O quadro que pode daí se depreender é muito mais caótico, diverso, plural; mas, e por isso mesmo, mais expressivo daquilo que de fato ocorreu. O próprio texto escrito para o jornal com o objetivo de comentar uma obra literária tanto podia se pautar por uma reflexão mais rigorosa, como a de Joel Pontes, Álvaro Lins, Otto Maria Carpeaux e Oswaldino Marques; como pender para uma leitura verdadeiramente impressionista, muitas vezes de cunho biográfico, ou – para usar um jargão da teoria literária – “extrínseca”, ou seja: aquela leitura que transformava o texto num ponto de partida para construir uma reflexão sobre a vida do escritor enquanto homem ilustre, sobre a cultura, sobre a economia, a política, a religião etc, desconsiderando o que as correntes modernas de teoria e crítica literária chamaram de elementos internos (“intrínsecos”).

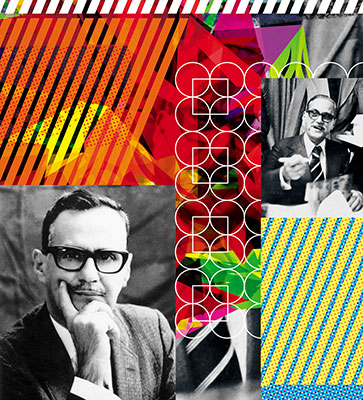

Motivado por apresentar essa modalidade de leitura do texto literário, resolvi apresentá-la através do pouco extenso exercício crítico de um de nossos mais importantes poetas –Mauro Mota. E daí se tira mais uma conclusão: essa “crítica” de cunho impressionista, biográfico ou extraliterário; foi exercida principalmente pelos críticos acidentais que foram alguns de nossos escritores dos anos 1920 aos anos 1960. E mesmo antes disso, foi essa a tendência que predominou e que vamos encontrar nos exercícios críticos de Mauro Mota: a do cronista literário. Quando o objeto do comentário não consistia necessariamente no livro, mas num traço do universo literário que o livro refletisse. A vida do autor, algum “causo” sobre esse mesmo autor, o que o livro despertava na sua sensibilidade de leitor ou mesmo de que maneira o livro se integrava a uma paisagem cultural mais ampla, em geral relacionada ao Recife ou a Pernambuco.

Na sua escrita de comentador, ou cronista literário, mesclam-se o biografismo, o memorialismo, o impressionismo crítico e o caráter extrínseco de uma abordagem que vê a literatura como um alicerce – senão “o”, um dos principais – da cultura do seu tempo, diríamos até (aproveitando o fato de Mauro Mota ter sido geógrafo) a literatura como componente de uma paisagem cultural. Essesvários elementos que compõem uma maneira “extrínseca” de lera literatura nos leva a concluir que o termo “impressionismo” é generalista. Toda a crítica do século 19 foi marcada pelo impressionismo, mas também pelo biografismo, pelo historicismo; e tudo isso representaria, para as modernas teorias e crítica literárias, formas ultrapassadas de ler a obra literária.

Ao debruçar-se sobre os escritores, ao invés de uma leitura em profundidade do que escrevem – como exigiria qualquer crítico literário de hoje –, Mota volta-se para a vida deles. Ao escrever sobre o poeta Austro Costa, Mauro Mota começa seu perfil retratando a morte do escritor, dando a ela a cor dramática que ela teve para “todos os amigos do morto” mas também “para o Recife, que ele tanto amava e povoava com seu nome, os seus versos e a sua presença diária, a ponto de deixar vários lugares vazios”. Os textos do poeta Austro Costa, em geral aparecem fragmentados, ilustrando os traços marcantes de sua personalidade. A do homem fiel às suas origens, por exemplo, aferrado à cidade natal, orgulho esse que sua poesia não deixaria de exprimir. Assim afirma Mauro Mota: “Bem poucos dos nossos moraramtanto nesta cidade quanto Austro Costa e resistiram como ele à sedução de outros meios”, como comentário a um trecho do poema: “Saber que existe o Rio: o ledo estuário / dos sonhos de Adelmar e de Olegário, / que partiram daqui há tantos anos. // Saber de tudo isso e não partir, convenho, / é acreditar que sou, sem fátuo empenho, / o mais feliz dos poetas provincianos”.

Esse memorialismo literário tende a pintar o poeta sem contradições, dono de uma unidade que a morte vem coroar – o “mais feliz dos poetas provincianos” que teria como principal legado, diz Mauro Mota, não a obra, mas a “lembrança de sua figura humana”, em que se apresentava uma autêntica condição de poeta, revelada pela sua “conduta extraliterária”. O biografismo, como já dissemos, foi um dos traços marcantes da crítica literária feita no século 19 e um de seus principais cultores foi o crítico francês Charles Augustin Sainte-Beuve, que acreditava firmemente na conexão entre vida e obra, de modo que a obra seria sempre um reflexo da vida de seu autor. Essa tendência crítica, como nos mostra Mauro Mota, persistirá até os anos 1960, mas não desaparecerá de todo em nossos dias.

No texto intitulado Cadeira vinte, lido na Academia Pernambucana de Letras, em 1957, Mauro Mota apresenta algumas diretrizes do que seria a tendência biografista de suas crônicas literárias: “O biógrafo deve sempre ressuscitar e jamais participar de velórios. Particularmente, ressuscitar as faces ignoradas ou obscuras dos biografados e estudá-los em função do espaço e do tempo, num complexo de análises literária, psicológica e histórico-social. Tal circunstância afasta a biografia autêntica das contingências monográficas e do conceito elementar de história descritiva ou narrativa”. “Vinte” foi a cadeira que ele ocupou na APL e que tem como patrono Demóstenes de Olinda, poeta de influência parnaso-simbolista, e como antecedente do próprio Mauro Mota o escritor Celso Vieira. O texto é também uma pequena biografia literária desses seus dois companheiros de cadeira. Continua ainda definindo a biografia literária como um equilíbrio entre as “fichas cronológicas” e a ação do devaneio e do fabulado. Estudar os escritores em função do “espaço e do tempo”, soa como uma definição profundamente Sainte-Beuviana, que se realizou plenamente, por exemplo, nos textos que escreveu sobre Manuel Bandeira, sobre Gilberto Freyre, Ascenso Ferreira e tantos outros. O biografismo aparece então como um trampolim para ir do indivíduo à sociedade, numa espécie de compreensão do todo pela parte, ou pela sua mais importante célula – que seria o artista e sua capacidade de articular as várias dimensões sociais da vida de seu tempo em sua obra.

No seu artigo “A Gênese de Casa Grande & Senzala”, Mauro Mota cria uma narrativa biográfica em que o universo intelectual do grande escritor que foi Gilberto Freyre está profundamente enraizado na sua infância de filho de engenho. No artigo até são citadas as fontes que teriam sido o ponto de partida da principal obra de Freyre: os arquivos de famílias, a Biblioteca Pública de Pernambuco, a Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, a Biblioteca Nacional e o Museu Etnológico de Lisboa, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e museus alemães. Nada mais é dito sobre que obras foram aí lidas e pesquisadas ou que traços estilísticos, que escritores ou sociólogos, etnógrafos e antropólogos, “fizeram a cabeça” de Freyre. É todo o universo da cana, que envolveu a vida do pequeno Gilberto Freyre que explica a gênese da obra.

Ao escrever sobre o romance Visitação do amorde Lucilo Varejão, Mauro Mota inicia seu artigo comentando a imprevisibilidade da “glória literária”. É dentro desse contexto que ele se põe a falar do escritor como um homem que “dispondo de amigos, e amigos em revistas e jornais do país” não os utiliza para divulgar a si mesmo. Vê Mauro Mota nessa atitude uma prova de seu compromisso de escritor, ou seja: “Cético diante de si mesmo, bom sintoma de escritor, porque o mantém sempre na luta para superar-se; cético diante dos contemporâneos e, portanto, de julgamentos ocasionais, que afirmam ou negam, em alguns casos, sob impulsos extraliterários, parece-me Lucilo Varejão, e esse é um dos aspectos a desdobrar-se em sua biografia, um autor confiante apenas no tempo (...)”. Mota utiliza a expressão “ascetismo vocabular” para definir a escrita literária de Varejão e praticamente nada aí se demora. Mais uma vez a obra é o pano de fundo para as qualidades do escritor que vão desde o ceticismo em relação a si mesmo, uma espécie de autocrítica, que deposita, porém, a confiança do reconhecimento no tempo; até a capacidade de não submeter as personagens à sua forma pessoal de ver o mundo.

Ainda compõe esse modo de leitura a ideia do texto literário ser uma espécie de ponto de fuga para desenhar o que chamamos de paisagem cultural. Para Mauro Mota, qualquer assunto, principalmente os que pertencem àterra – o cajueiro ou a festa de São João – podem ser ilustrados com algum poema ou fragmento literário. Tecidos pela individualidade do poeta, enraizada por sua vez na cultura, ou seja, pelo tempo e pelo espaço que são sua sustentação, o poema é um objeto poroso a todo tipo de comentário que o situe na história dos homens que cercam seu autor, suas pequenas histórias, sua cidade. Do mesmo modo, saberes só têm a ganhar com a “literatura”, com a aquisição de um estilo literário, como ele tenta demonstrar em seu texto A Geografia na Literatura: “O geógrafo interfere nos elementos colhidos, faz confrontos, tira conclusões, enriquece o patrimônio científico. Mas só poderá consegui-lo com as suas leituras e observações anteriores, e a sua expressão formal”. E continua: “Nenhum geógrafo profissional jamais atingiu a exuberância e a lucidez de Jack London na descrição das regiões vizinhas do Polo Norte”.

Poeta fundamental da literatura brasileira dos anos 1940, considerado por muitos como um dos melhores poetas da geração de 45, membro da Academia Pernambucana de Letras e da Academia Brasileira de Letras; Mauro Mota, no exercício de seu jornalismo, praticou uma crítica que poderíamos classificar de biográfica, impressionista e memorialista. Sua produção poética está bem acima dos seus exercícios de leitura. Aqui me servi dele para demonstrar ao meu leitor curioso como seria uma crítica de tal orientação, sem o rigor multifacetado dos críticos profissionais do rodapé e sem o compromisso quase científico da crítica acadêmica de orientação formalista.