A LÓGICA DA IMPORTÂNCIA ESQUECIDA

A crítica literária vive o tempo de uma redescoberta: quando a crítica que é feita nas universidades, por exemplo, passa a ser questionada por uma tradição de crítica que se fez no espaço público dos jornais, num diálogo intenso com a vida presente e imediata, e que começa a ser resgatada. Ao mesmo tempo, essa “crise”, ou seja, essa crítica da crítica, pode também favorecer a compreensão de que muitos críticos literários ligados à academia tiveram independência suficiente para pensar os métodos de estudo da Literatura não como verdades encasteladas, mas como um movimento dinâmico. Outro detalhe: tal movimento não é algo estranho ao nosso lugar, ao nosso local. Ele está na província também, representado por nomes de peso, nomes que começam a emergir, ganhando evidência. Assim, iniciamos uma série de artigos que buscam apresentar para um público mais amplo seis importantes nomes da crítica literária do Estado.

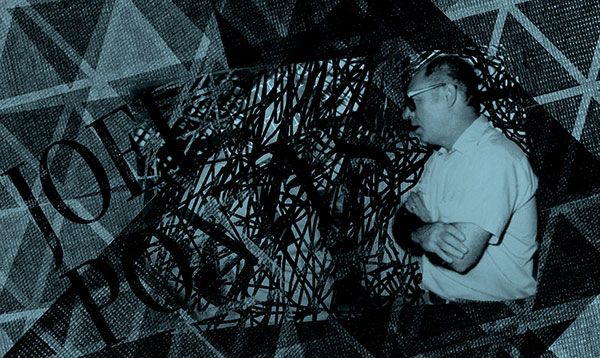

Joel Pontes foi um críticoque defendeu a intuição. Semelhante a Álvaro Lins — com este tem em comum também a origem: a cidade de Caruaru —, ele via a intuição como uma importante ferramenta do trabalho crítico. Ideia condenada pelas correntes formalistas que debutariam em nosso país no final dos anos 1940, afirmando estar em busca de mais rigor para a crítica literária.

Num certo sentido, podemos dizer que Joel Pontes vinha de uma linhagem de críticos humanistas que viam a prática da crítica literária muito mais como um gesto de amor do que como uma atividade científica, embora ele tenha se dividido entre o jornal e a academia. Ele mesmo nos diz isso no seu texto O aprendiz de crítica, publicado no Diario de Pernambuco, em 1957: “Se o crítico pensa em ser profundo tem que amar o poema. Não digo que ame cada poema, mas o Poema, extraindo forças desse amor, não só para louvar ou condenar os casos particulares, como para retomar antigos processos e estudá-los à luz de novos métodos, julgar, enfim”. Para toda uma crítica feitas nos jornais — a chamada crítica de rodapé —, era papel do crítico interpretar a obra literária, ou seja, investi-la com uma leitura particular concebida pela sua própria experiência de leitor; e, ao mesmo tempo, emitir um juízo sobre o valor dessa mesma obra.

Foi o que fez Joel Pontes, assim como tantos outros críticos de rodapé que agora começamos a redescobrir, entre eles o valioso Álvaro Lins. Como Lins, Joel Pontes pôs em prática os principais preceitos da crítica de rodapé de fundo humanista: tentar averiguar as relações da obra emergente com as questões do seu tempo; ler as obras do presente e do passado, estabelecendo conexões importantes entre tradição literária e as obras que eram então lançadas; emitir juízos a respeito do valor das obras, sem o pudor de errar; refletir sobre o próprio trabalho do crítico reconhecendo suas limitações; e utilizar a intuição que nascia do impacto da leitura para auxiliar na seleção de um modo de leitura do poema, do conto, da obra enfim.

O método de crítica de Joel Pontes era definido assim, por ele mesmo: “Tento uma análise da impressão inicial, tão cingida à obra quanto possível e logo uma análise da criação — o que me parece mais difícil ainda. É a tentativa de chegar ao centro”. Essa ideia de centro não deve ser lida como um sentido único ou correto, ou exato, atribuído à obra e a que o crítico, supostamente, teria acesso. Ele mesmo nos adverte: “Um crítico nunca pode estar certo de que interpretou um poema com exatidão”. Esse centro de que ele fala diz respeito aquilo que poderíamos chamar de unidade interpretativa. Ou seja, a partir da impressão inicial da leitura, da qual nasce a intuição, o crítico vai, à medida em que relê a obra, confirmando, ratificando, repropondo, a impressão inicial e aprofundando a sua intuição — que nem sempre está “certa”, daí ele reconhecer os limites da crítica e seus equívocos.

Joel de Albuquerque Pontes Freitas, nascido em Caruaru, em 1926, concluiu seus estudos no Recife, onde passa a morar definitivamente a partir de 1941. Formou-se em Direito e Filosofia. Foi preso na antiga Casa de Detenção do Recife (hoje Casa da Cultura) por ter participado juntamente com Gilberto Freyre, Aníbal Fernandes e muitos outros intelectuais da famosa passeata pela redemocratização do país, na qual morreu um dos seus organizadores — o estudante da Faculdade de Direito do Recife, Demócrito de Souza Filho. Participou do Teatro de Estudante de Pernambuco, juntamente com Ariano Suassuna e Hermilo Borba Filho. Aqui se inscreve outra faceta sua que foi a participação ativa no teatro, como ator e como crítico também, tendo sido até o primeiro Herodes na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.

Desde cedo sua trajetória nos jornais — principalmente Jornal do Commercio e Diario de Pernambuco, mas também em outros jornais brasileiros e mesmo em periódicos estrangeiros — conviveu com a atividade acadêmica: lecionou na Universidade Federal de Pernambuco Literatura brasileira e portuguesa e Literatura dramática no curso de Artes Cênicas, tendo sido presidente do Instituto de Altos Estudos Portugueses da UFPE. Como palestrante, visitou Portugal, Espanha, França, Itália e México. Foi professor convidado de literatura luso-brasileira nos EUA, nas universidades de Nova Iorque, Washington, Los Angeles, São Francisco, New Orleans, Tulane e Austin. O convite para lecionar na Sorbonne não foi atendido devido à sua morte em 1977, aos 51 anos.

Como crítico, a participação nas questões do seu tempo era uma inquietação permanente. E disso decorreu uma atitude prática e direta: foi cofundador da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), com o título de “Campanha do Ginásio Pobre”. Para os críticos de rodapé, aqueles que escreviam para os jornais regularmente para atender à demanda das obras que eram lançadas, pensar a literatura inserida no horizonte social em que ela nascia era fundamental. Assim também atuaram Álvaro Lins, Otto Maria Carpeaux, Ségio Milliet e tantos outros. Ivan Junqueira, em recente artigo num número especial da revista Continente, dedicado justamente a celebrar o centenário de nascimento de Álvaro Lins, lembra que para esses críticos o crítico não podia fugir ao fato de ser uma figura pública e assumir a responsabilidade de orientar e formar o gosto de um público leitor. E para isso devia assumir a sua dimensão de cidadão e, consequentemente, de animal político.

Ao escrever sobre o romance de estreia de Hermilo Borba Filho, Os caminhos da solidão, em 1958, no Diario de Pernambuco, um ano após a publicação do livro, Joel Pontes faz uma interessante distinção entre o regionalismo dos anos 1930 e aquilo que ele chama de novo regionalismo representado, entre outros, por Hermilo. Logo no início distingue um regionalismo inerente à criação literária: “Não sou dos que julgam morto o regionalismo nem penso que venha a morrer ou tenha morrido em qualquer tempo ou país”. Ele percebia que o escritor se inscreve em “realidades sociais e psicossociais, independente das influências de um pensamento coletivo e diretivo.” E continua: “Nesse sentido houve e há regionalistas. As histórias da Literatura estufam de exemplos”. Em outras palavras, a partir do momento em que o escritor se acerca intimamente da realidade social que o atravessa e a partir dela extrai a matéria-prima de sua criação, ele será um regionalista. Seja Dante, Racine ou Faulkner.

Essa percepção do regionalismo próprio de determinadas criações literárias sem necessariamente participarem de um movimento “consciente e elaborado por um grupo”, relativiza a ideia de regionalismo como Literatura fora do centro. É comum chamar a Literatura do Nordeste, até hoje, de regionalista simplesmente por ela ocupar uma posição periférica em relação a determinado eixo cultural que se pensa como medula da sensibilidade literária de um vasto país como o nosso. Trazendo isso para o nosso momento, tanto a literatura de um Ronaldo Correia de Britto quanto a literatura de um Marcelo Mirisola seriam regionalistas — as duas partindo da percepção de uma realidade social específica, uma de Pernambuco e outra de São Paulo, sem participarem de um movimento ou darem às suas obras essa direção.

Importante ainda lembrar que embora ele faça ressalvas a esse novo regionalismo, então representado por Hermilo em seu artigo, onde há uma “inquietação evidente no domínio da técnica” e “nunca a simplicidade de uma preta velha de engenho rodeada de meninos”, reconhece o valor dessas novas experiências: “Acho que essa procura de novos meios técnicos é uma exigência do ato criador, deve ser respeitada e aprovada”. Esse tipo de cotejo representava também o constante cruzamento da Literatura do passado, mesmo recente, com a Literatura que ia sendo produzida e publicada.

Para Joel Pontes o erro era uma dimensão inevitável da crítica, algo inerente à sua prática: “Essa coragem dupla — de afirmar e, quando necessário, retratar-se — também faz parte da ética do crítico, como a mais perigosa das suas qualidades. É no seu exercício que pode ver desabar todo o prestígio quem goze do maior dos respeitos mas também é aí que está a grandeza do julgamento e a possibilidade de perfeição”. A plenitude da crítica como uma atividade que se vê limitada por suas próprias forças — essa a sua perfeição. O que Joel Pontes chama de escudo da autocrítica. Que permitirá ao crítico defender-se da tentação da verdade.

Justamente o caráter interpretativo, diríamos hermenêutico, dessa crítica é que foi amplamente criticado pelas tendências formalistas que se opuseram a ela; porque aí, na interpretação, se inscreve o tom pessoal ou aquilo que particulariza uma determinada leitura de um poema ou romance. Ou seja, a dimensão interpretativa da crítica, juntamente com a possibilidade de, a partir da interpretação, julgar transformam-na numa atividade atravessada por erros e equívocos.

Entende-se assim porque o estruturalismo considerou a interpretação como algo dispensável e, consequentemente, a própria necessidade de julgar. Isso acarretou uma hipertrofia da análise literária, ou seja, dos métodos de decomposição do texto — análise quer dizer decompor — e uma supressão da interpretação. Suprimir a interpretação e o julgamento assegura um caráter mais científico à prática crítica na medida em que a exime de demonstrar o que o texto pode significar para o indivíduo e para o tempo em que ele está inserido, limitando-se a demonstrar apenas como o texto funciona. Nas palavras certeiras de Joel Pontes sobre o escudo da autocrítica: “Não me deixa satisfeito nem crente de que sejam perfeitos os meus juízos; mas por isso mesmo me anima de modo crescente a prosseguir no aprendizado a que me destinei por gosto e amor”. Assim apresentada a atividade crítica parece bem mais próxima, menos dogmática, dotada de certa humildade e, principalmente, consciência histórica.

Indicações fundamentais para conhecer a obra crítica de Joel Pontes são seus livros Ensaios do visitante, de artigos escritos durante sua estada nos EUA; o imprescindível O aprendiz de crítica, em dois volumes, reunindo parte de seus escritos de jornal e seu Teatro moderno em Pernambuco. Praticante de uma crítica anfíbia, dividindo-se entre o jornal e a universidade, Joel Pontes foi representante do que melhor podia produzir a crítica de rodapé ou acadêmica: o estudo do texto como uma extensão do amor à Literatura, ciente de suas limitações e cioso de sua responsabilidade em formar o gosto e a sensibilidade, garantindo que o texto literário ressoe no concerto geral da cultura.