Abaixo, o conto Angelino, de Luís Henrique Pellanda. O texto integra o livro A fada sem cabeça, previsto para ser lançado em julho pela Arquipélago Editorial.

***

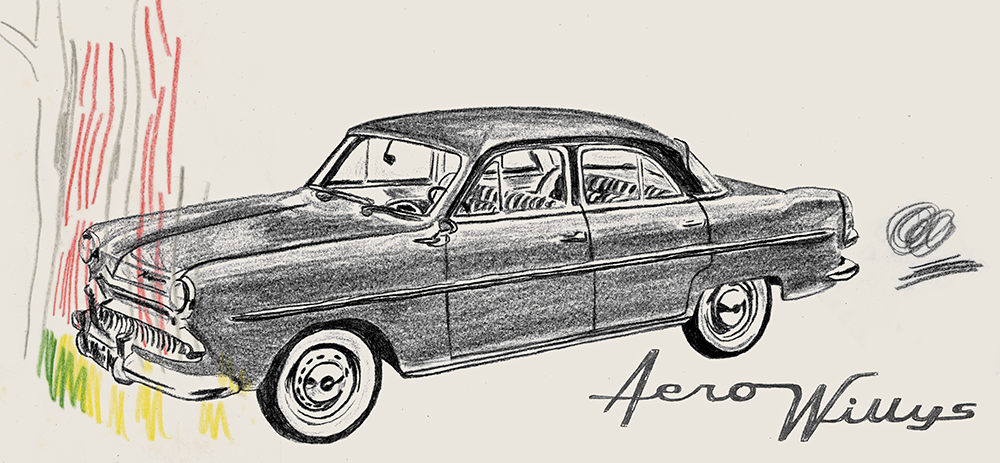

Nos conhecemos no quartel, na Polícia do Exército. Quase dois anos de serviço. Saímos de lá e preservamos a parceria. Na época, eu o considerava um grande amigo, hoje nem sei. Talvez eu estimasse o Angelino mais pelas coisas que ele tinha e que de algum modo me interessavam. Uma delas, o Aero Willys que ganhou do pai. A gente amava aquele carro. Outra coisa, o posto, também do velho. O Angelino me arranjou um emprego lá. Desse trabalho na bomba, eu nem gostava tanto, mas quem é que gosta de trabalho? Precisa-se. Importante é a amizade, o companheirismo, o casamento das almas. E o Angelino e eu casamos as nossas. Não falo com malícia. Gostávamos da companhia um do outro, ela parecia especial. Principalmente quando bebíamos, ou seja, todo dia. Naquele domingo, por exemplo, foi isso, bebedeira. Bebemos muito lá no Bar do Turco, cerveja e conhaque, o expediente encerrado antes da hora. Cantamos, jogamos truco, perdemos. E quando caiu a noite, nos bateu uma tristeza e pensamos na Rosa.

>> LEIA TAMBÉM: Um perfil de Luís Henrique Pellanda, por Luci Collin

A família dela tinha acabado de se mudar para o bairro. Os primeiros crentes que eu via de perto. A Rosa era linda, tinha quinze anos e não nos dava atenção nenhuma, no que estava certa. A gente não prestava, ou pelo menos eu achava que não. Até fizemos uma aposta, para compensar esse descaso da Rosa. Se eu comesse a moça antes do Angelino, ganhava o direito de dirigir o Aero Willys por um mês. Se ele a comesse antes de mim, sei lá. Nem lembro mais o que ele ganharia. Verdade é que o Angelino tinha tudo, não precisava ganhar nada.

Quando anoiteceu, enfim, nos bateu uma tristeza, e me veio a ideia de irmos ao templo que a Rosa frequentava, numa vila vizinha. Não era uma boa ideia, mas isso não fazia diferença. Ideia boa ou ideia ruim, nossa vida não era regulada por ideias. Era uma vida tosca, que prescindia de planos ou prudências. Fomos ao templo, atrás da Rosa, para não ter mais que pensar nela. Tudo que a gente fazia, aliás, fazia para não ter mais que pensar nas coisas que a gente queria fazer.

Estacionamos na porta da igreja, o que, admito, foi desrespeitoso. O Aero Willys era o único carro à vista, e aquele era um lugar de carências, um barraco entre barracos, embora prometesse prosperar, cada vez mais concorrido. Quando entramos, o culto já ia adiantado, a casa cheia, ruidosa. Fiquei um tempo lá no fundo, grogue, admirado com a estampa dos crentes. Os homens todos de paletó, gravata e sapato; as mulheres de vestido, xale, meia-calça. Eu nunca tinha visto aquela gente de terno, e nem imaginava que se endomingassem daquele jeito. Eu mesmo não tinha um terno, e aquilo me desgostou, me senti diminuído.

Foi uma noite confusa, de triste lembrança. Não posso culpar a bebedeira, os venenos da mágoa também colaboraram. Ver a Rosa naquele vestido bonito me melindrou. Achei uma arrogância, um agravo sem propósito. A excelência do seu penteado, nem um fio em desordem, quanto tempo gasto naquele coque? Lembro que lá na frente tinha um tablado, e no tablado um rapaz da minha idade. Um esquisito. Muito magro e feio, banguela, o cabelo raspado na nuca e nas têmporas. Pois a Rosa olhava para ele, aflita. Ela olhava para ele com fervor! Como podia? Aquele menino estava possuído, gritava feito um porco, e até mesmo ele merecia um olhar simpático da Rosa. Até mesmo ele, com o diabo no corpo, vestia um terno apresentável.

Um homem grande o imobilizava por trás, como se o quisesse algemar. O pastor, outro sujeito miúdo, o esbofeteava com severidade, mas sem correr risco algum. E tanto ele quanto o seu assistente usavam ternos. Eram lutadores ataviados, vestiam gala para brigar. Tudo uma encenação. O rapaz grunhia e pescoceava, tentando escapar daquelas agressões, mas sem impor resistência excessiva. De tanto contorcer-se, um botão de sua camisa social de repente explodiu e voou longe. Lembro que o povo gemeu, consternado. Jamais esquecerei a expressão preocupada do rapaz ao se dar conta de que havia perdido um botão. Por um segundo, distraiu-se do próprio exorcismo. Não que se sentisse nu, era pior que isso: sabia-se desalinhado.

Sem o botão, a camisa do rapaz se abriu, e um umbigo saltou daquela fenda, ameaçador, nos encarando a todos. A audiência estava hipnotizada. Na hora, pensei num desenho que vi num livro, na casa do Angelino, e que me obcecou. Era a figura de um ciclope, cercado por seus carneiros. Um grande olho mau, um torso nu, uma clava. Acho que aquelas duas imagens, a do menino e a do ciclope, se embaralhavam na minha cabeça, e foi isso que mexeu comigo, e não só o conhaque. O umbigo do rapaz e o pelame crespo descendo dele, se imiscuindo em suas calças. A Rosa olhava para aquele umbigo, mais do que jamais tinha olhado para a minha cara. Meu sangue ferveu, não sei se de excitação ou despeito. E foi aí que me veio a segunda ideia ruim da noite. Simular, eu mesmo, uma possessão. Só de farra.

Gritei. Não articulei palavra, só gritei. Um urro de ódio, animal. Tão forte, tão alto, que enrouqueci na hora. O Angelino olhou para mim, piscou e sorriu. Logo entendeu minha estratégia, demonstrando inteligência. O casamento das almas. Começou a urrar também. Duas clareiras se abriram ao nosso redor, eram os crentes se enojando. Achei uma graça naquilo, um gozo! Fiquei tão alegre, me senti tão livre, que tirei a camiseta engraxada. Me deu uma vontade insana de dançar, e dancei, rodopiando! Eu nunca tinha dançado antes, aquela foi a primeira vez, uma libertação. Uma dança que era desprezo e desafogo combinados. O Angelino veio me encontrar no meio do povo, também sem camisa, ainda sorrindo, e dançamos juntos. Nossa! Foi uma alegria muscular, inédita, nunca soube descrevê-la satisfatoriamente. Só sei que a Rosa enfim olhava para nós dois, e que a gente rebolava para o desfrute dela, na frente de todo mundo.

A partir daí lembro de menos coisa. Dizem que a briga começou quando subimos no tablado e tentaram nos exorcizar. No fundo era o que a gente queria. O Angelino e eu quebramos tudo. O pastor e seu assistente se machucaram, houve fraturas importantes, e eu lamento. Dentes, dedos, costelas. Dizem que agarrei a Rosa, que a lambi e beijei, diante dos pais dela. Apanhei, e não foi pouco, até hoje tenho o nariz torto. Mas na hora era como se eu não sentisse dor. Nem medo nem vergonha. Só larguei a menina quando alguém despedaçou uma cadeira nas minhas costas.

Demorei para entender o que houve, mas hoje entendo. Naquele domingo, a ideia de ir ao templo e simular uma possessão não foi exatamente minha. Foi dele. Hoje entendo. Brincar de estar possuído é já estar possuído de verdade. O Angelino, porém, jamais concordaria. Sua vida não estagnou, como a minha. Ele nunca se obrigou a repensá-la, seu alvo sempre foi o futuro. Para o viajante cujo destino é o sucesso, a memória às vezes é bagagem desnecessária, carga indesejada. Tudo é tralha. Por isso, depois que arranjou uma noiva, o Angelino até deixou de sair comigo. Aliviou-se de mim. A família o elogiava, ele tinha amadurecido, largado as más influências. Casou, teve filhos, assumiu as funções do pai, virou vereador, recebeu comendas, prosperou ainda mais. Teve netos, e seus netos cresceram como os seus negócios. Foram meus chefes no posto. Quando o Angelino morreu de derrame, virou até nome de rua.

Volta e meia, eu o encontrava no trabalho. Perguntava a ele sobre a Rosa. Queria saber se ele tinha notícias daquela menina. Será que ela lembra da gente, será que me perdoou? Será que casou e teve filhos, será que já morreu? Mas o Angelino alegava não se lembrar dela. Dizia: Que Rosa, será que eu comi? Sobre o incidente no templo, ele o recordava vagamente, como se nem sequer tivesse acontecido conosco. Dizia: É mesmo, teve uma história assim, você brigando numa igreja, eu estava lá? Tem graça, é claro que estava, nós brigamos e dançamos juntos, você e eu! Mas não, ele não lembrava, e ria de mim: Você está ficando gagá, colega. É, pode ser, eu me conformava. Pois não passei mais de meio século pensando naquilo, todos os dias? Na minha dança com o Angelino? No umbigo do ciclope?

Não casei e não tenho filhos. Nem namorada eu tive. O episódio com os crentes me rendeu, na época, a reputação de maluco violento. Do meu parceiro, engraçado, ninguém nunca se queixou. Hoje me aposentei, mas ainda moro no posto, de favor, após toda uma vida de lealdade e serviços bem prestados. Os netos do Angelino me toleram, incapazes de me despejar. Sei que têm pena de mim, um velho solitário, a quem a família deveria alguma coisa, remotos favores.

Talvez por isso tenham me dado de presente o Aero Willys do avô. Uma carcaça sem motor, sem rodas e sem bancos. Comida de ferrugem. Uma lembrança singela, disseram. Caso me interesse restaurá-la.