Também um escritore ensaísta capaz de lançar-se verticalmente no escrutínio de imagens e temas filosóficos, históricos e políticos, João Câmara, 69 anos, pintor paraibano radicado nas cidades do Recife e de Olinda, sugere como “posologia” de sua novela Abishag – hóspede inevitável (J.J. Carol Editora): “Estas folhas podem ser percorridas em suas letras maiores, através das imagens, até o fim. O breve tempo tomado ao leitor seria o caminho veloz no qual os eventos tendem a se comprimir sob o peso da idade. Nas letras menores, há diversões e derrotas no percurso: manobras inúteis, talvez, para delongar o caminho e evitar seu termo.”

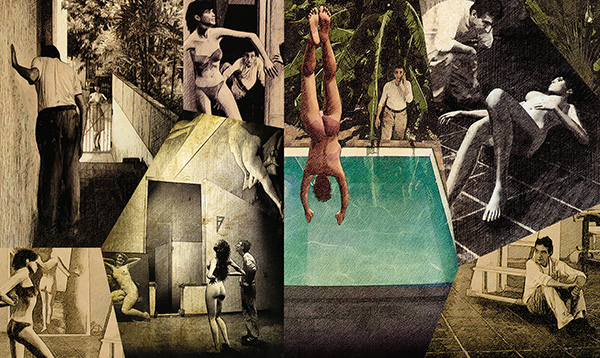

Assim, antecipa João Câmara as velocidades diferentes que o leitor encontrará nessa “comédia para idosos já crianças, tenham sido eles contemplados, punidos ou, apenas, alcançados pela velhice”, obra não só cindida entre signos linguísticos e plásticos, mas cujo texto é ele mesmo duplo. Isto é, o livro é composto por 21 ilustrações digitais dispostas nas páginas ímpares, uma seção mais novelesca ou fabular na parte superior das páginas pares (“com letras maiores, para quem enxerga mal”) e, nos rodapés, uma digressão ensaística sobre a senilidade e sobre a narrativa da fábula. Nas notas, o pintor aproxima-se de nomes como Cícero, Dante, Shakespeare, Proust e Joyce. Abishag é um texto escrito em 2011, editado em 2012 e com lançamento em 2013.

“Perguntam: afinal, você é pintor ou escritor? Na verdade, o camarada aprende a escrever antes de desenhar. Antes de fazer um círculo perfeito você faz a letra o. De modo que a forma escrita é anterior à gráfica. Nas civilizações modernas, acontece o oposto das civilizações paleográficas, em que primeiro vinha a imagem, a pictografia, e depois a linguagem. Eu me sinto muito bem de ter a companhia de quem se expressa por palavra e que se expressa por figuras. Tenho essa sorte de poder ilustrar as minhas próprias caraminholas. De mais a mais, há uma vantagem de poder ilustrar o que você escreve, porque o livro engorda (risos). Ou, ainda, dizer que é um hipertexto, que você navega entre a imagem e o conceito escrito, com várias alusões e vários caminhos, com latitudes e longitudes diversas”, sugere o artista em entrevista concedida ao Pernambuco em sua reserva técnica no Bairro das Graças.

Abishag, perceberá o leitor, nasce de um trocadilho explorado no final do livro, a partir do nome da personagem. “Você imagine uma intrusa que invade sua vida e termina sendo como uma companheira compulsória. Você termina descobrindo que não é uma pessoa de verdade, ou são várias pessoas de verdade e, ao mesmo tempo, uma alegoria sobre a velhice. Raymond Roussel, um escritor muito rico, que escrevia de forma revolucionária, uma das influências de Marcel Duchamp, se baseava para seus textos em uma frase que tinha alguma ambiguidade linguística. A partir dela, ele escrevia toda uma historieta, um conto, e, ao final, ele fechava com uma frase homófona. Essa frase fechava o ciclo infinito”, revela João Câmara.

O rei Davi, narra a história bíblica, quando ficou velho, sentia muito frio. Então, mandou trazer Abishag, uma mulher jovem cuja única missão era aquecê-lo. João Câmara explica que sua fábula foi escrita em um primeiro momento e depois relida e comentada, de maneira que o texto que aparece nos rodapés, em letras menores, com um tempo diferente de leitura e de inclinação mais reflexiva; trata-se tanto de uma leitura do autor em relação ao que ele fez, como uma indicação para o leitor de quanto mais ele pode percorrer nas entrelinhas da pequena história.

“Nas referências, estão escritores que li na juventude, como Proust, Joyce, Kafka. Com Joyce, tenho uma relação muito antiga. Meu pai era um leitor dele. Tenho ainda uma edição da Modern Library do Ulysses, com suas anotações atrás. Quando meu pai ficou mais velho, eu dei de presente um exemplar de Finnegans wake, mas já estava cansado, e acabou não terminando. Fiquei como que herdeiro dessa leitura. Passei 14 anos lendo, com uma montanha de livros acessórios do lado. Tornei-me, então, um leitor de horas vagas de Finnegans wake, uma comédia que não é para ser levada tão a sério como se leva. Um texto de alta erudição e alto divertimento, um entretenimento para letrados. E é a última experiência consolidada de modernismo na literatura, naquele ciclo que vai incluir Pound, os simbolistas tardios como Mallarmé”.

Para o pintor, depois da experiência apocalíptica do modernismo literário, a literatura não sofreu como a arquitetura e as artes visuais da intensa necessidade de afirmação pela vanguarda. “Isto é, depois do rompante modernista inicial heroico, a literatura atingiu uma espécie de equilíbrio, que permitiu que ele tivesse mais territórios de prospecção e indagação, de comprometimento do ponto de vista ético-filosófico que as artes plásticas não poderiam nunca alcançar, já que estavam travadas pelo estilo e pela necessidade formal. Houve um descompasso muito interessante entre o modernismo literário e o das artes visuais, resultando às vezes numa certa de ingenuidade do ponto de vista artístico de pensar que se está fazendo grandes renovações, quando na verdade está apenas tocando a casca superficial.”

Não por acaso, portanto, em Abishag, quando o narrador discorre sobre o a dificuldade de determinar o início da velhice, as ações de “ver” e “bem julgar” aparecem agenciadas num mesmo período. “Como no processo criativo há sempre o processo crítico, algo inerente à criação, algo que induz para que você esteja sempre de plantão e prontidão para não se repetir. As artes plásticas pós-modernistas se realizaram com uma ênfase muito grande nas transformações formais, estilísticas e a literatura procurou uma visão interior mais equilibrada. Atravessou-se sem maiores dolos, sem maiores culpas, a fase do modernismo apocalíptico, heroico. E, naturalmente, em face de que a escrita esteve sempre mais envolvida com questões filosóficas e de reconhecimento e responsabilidade ética, elas também atravessaram o que foi o grande clima de transformação social que foi o apogeu e acomodação do marxismo. Essa perversão dos princípios ideológicos, vinculados aos princípios morais, afetaram com menos gravidade a literatura, porque estava mais aparelhada para absorvê-lo com um julgamento mais preciso que as outras áreas”, explica João Câmara.

De toda maneira, ele ressalta que não há uma receita estilística para o texto moderno e que o conflito e a ambiguidade não podem ser abandonados na leitura dessas obras em que a metáfora desempenha um papel central e desestabilizador. “Você não pode dizer que um texto pluridisciplinar seja eclético, porque essa simples designação do ecletismo já indica um conjunto de afirmações válidas e não excludentes. O estilo moderno tende mais para o conflito do que para a necessidade de harmonia. Há uma compulsão marxista pelo texto racional, que chega a ser ingênua. Muitas vezes por ser muito diretiva, por ser uma maneira de harmonizar a sintaxe. Coisa complicada, porque diversos artistas não se enquadram em processos normativos.”

Na sala em que o paraibano concedeu esta entrevista, está exposta uma tela sobre A obra-prima ignora, texto em que Balzac explora as ligações entre a arte e a vida. Uma obra literária sobre o fracasso, além de tudo, é um dos muitos exemplos de incursões de João Câmara por cenas retiradas de livros.

“Quando você trabalha temas literários, está mergulhando no que se imaginou ter sido o processo criativo do escritor, ao equilibrar a imagem e a palavra. Não estou somente falando de imagem visual, mas da imagem mental, também. Por exemplo, em Stendhal, o sujeito atravessa a Batalha de Waterloo sem se dar conta da grandeza daquilo. Ele estava vendo um cavalo morto, as explosões, a dificuldade para o alojamento, e para conseguir um casaco... e aquilo era a Batalha de Waterloo! Mas a batalha como um fracasso final, como estrutura final formal não é representável. O processo dela pode ser, por um esquema de explicação militar, um jogo de guerra, a narrativa compreensiva de sua mecânica, mas, na sua vivência, ela não existe como imagem, mas como uma espécie de fragmento descontínuo. Isso permite que você realize absolutas transgressões, vamos dizer, nas imagens literárias consolidadas.”

O processo é de brincadeira, segundo João Câmara. “Você não ilustra, talvez até desilustre. Faz um passeio pelo que está lá e não foi escrito. A visualização é uma maneira de dizer o que não foi escrito. Em Balzac, o artista tenta realizar uma obra, uma obra falhada, mas observe, o processo não é falho. O processo ativo em si é que é o elemento criativo. Duchamp dizia que uma obra de arte era a diferença de potencial entre o que se imaginou e o que se conseguiu. Não está nem no princípio que a originou, nem no resultado físico que foi determinado por isso. Mas na migração dos efeitos entre o princípio e o fim”, acrescenta ainda.

O artista, que pretende editar ainda em 2013 um livro com mais de 300 gravuras, entre séries e imagens avulsas, revela também que está pintando uma tela sobre Theodor Adorno, em episódio que ficou conhecido como Busenaktion ou “o atentado dos peitos”. Nele, o teórico alemão foi confrontado por três jovens mostrando os seios. Exemplo de “écfrase”, em que uma narrativa, no caso histórica, é transmudada em outra. “O quadro é um retrato ilustrativo, com a figura de Adorno no meio e as três moças. Mas veja, não se baseia essa ilustração no fato de um homem velho ter sido atacado por três mulheres com seios à mostra, mas é uma espécie de antítese do julgamento de Páris, em que ele não julga as moças, mas é julgado por elas. Essa interpenetração de um fato que existiu, com um desdobramento de fantasia ou delírio (embora tudo seja muito realista e muito concreto, sem nada de fantasmal), é muito próxima da literatura, não é? A palavra permite isso. A imagem artística também permite, mas numa latitude muito menor.”

Brincadeira como Julio Cortázar lendo o quadro Amor sacro e o amor profano, de Tiziano (“Todo mundo naturalmente admira esse quadro, com aquela mulher na fonte, cheio de induções alquímicas e mitológicas. Mas Cortázar escreve algo como: ‘esse quadro detestável em que uma mulher em cores desmaiadas põe a mão numa fonte suja...’. É uma observação precisa, embora injusta. Muito característico dos argentinos, aliás. Caluniosos, como Borges”); ou ainda como Mussorgsky, o compositor de Quadros de uma exposição, peça baseada em aquarelas quase medíocres de um amigo. E não seria a velhice a abertura definitiva para jogos como esses de João Câmara em Abishag?