“Se é verdade que somos aprisionados pela linguagem, então, a fuga dessa prisão exige poetas da linguagem.”

(Donna Haraway)

Em novembro do ano passado, por ocasião dos 30 anos da morte de Néstor Perlongher (1949-1992), a editora Iluminuras organizou, no Instituto Cervantes de São Paulo, um encontro internacional em homenagem ao poeta, antropólogo e ensaísta argentino, reunindo escritores/as, críticos/as e amigos/as que conviveram com ele em sua última década de vida, durante os anos em que morou no Brasil. No evento, ocorreu a reedição de Evita vive e outras prosas (importante seleção de ficções e crônicas do autor) e o lançamento de um livro até então inédito entre nós, As formas do êxtase, em que Perlongher discorre sobre a experiência com a ayahuasca e o mergulho no misticismo do Santo Daime.

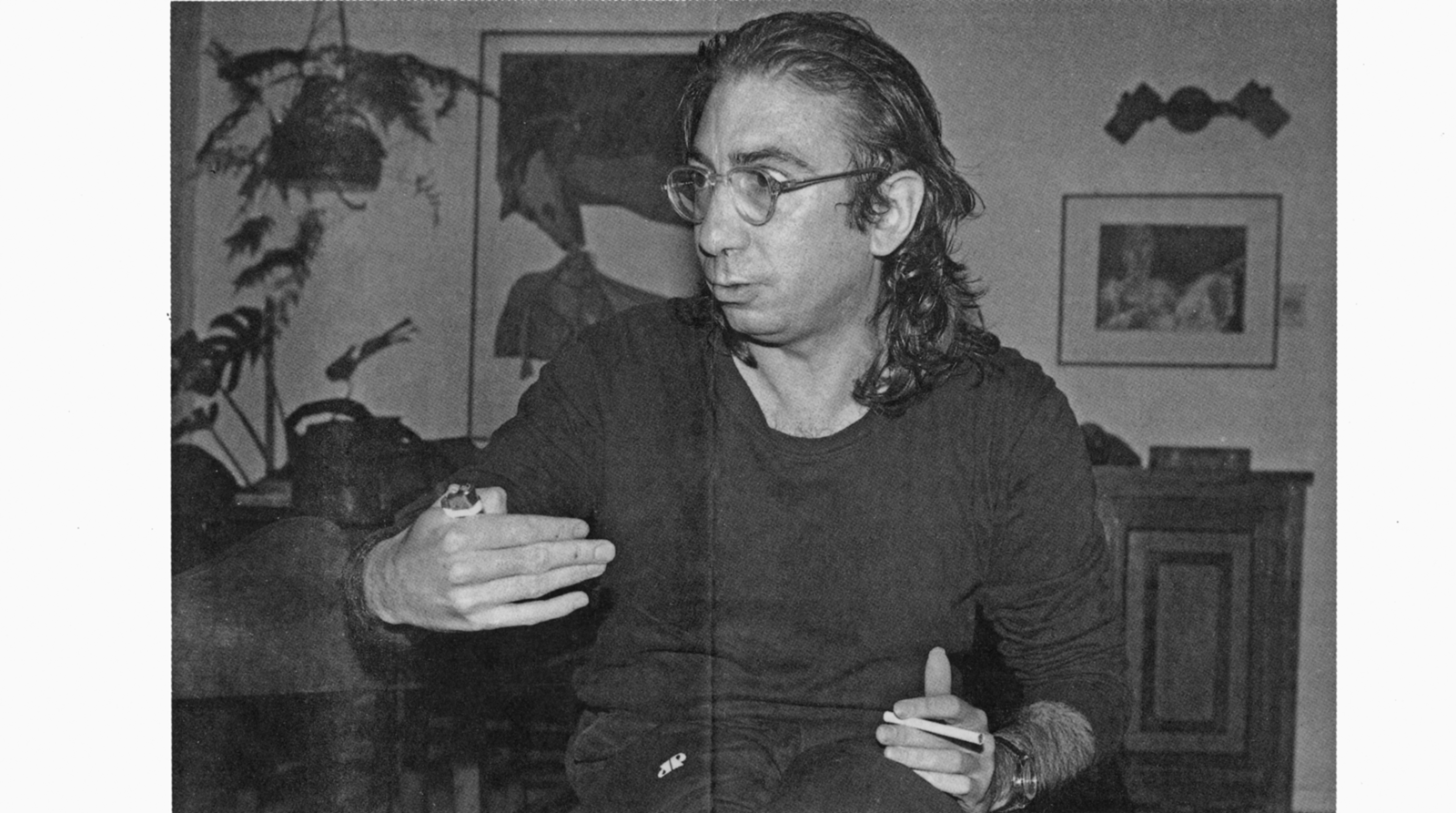

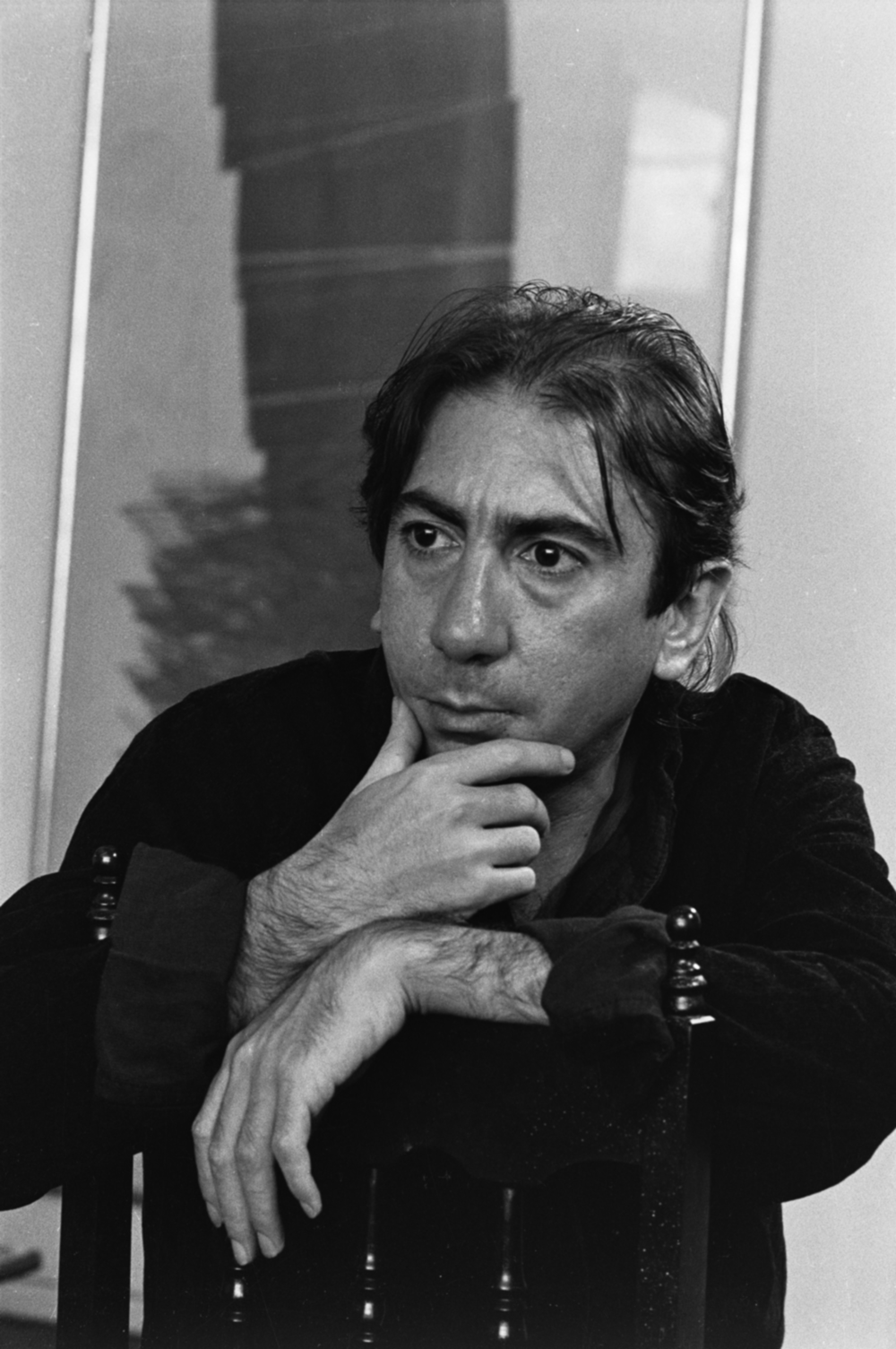

Nascido em Avellaneda, subúrbio de Buenos Aires, em 24 de dezembro de 1949 — embora se diga que o escritor comemorava o aniversário no dia 29 para evitar a coincidência natalina —, Néstor Perlongher teve uma carreira literária prolífica e influente. Consagrado pela crítica como um dos mais importantes poetas em língua castelhana do século XX, sua poesia, de verve neobarroca, continua a ser valorizada e estudada em todo o continente hispano-americano. A publicação de As formas do êxtase é uma oportunidade ímpar para os leitores brasileiros conhecerem um pouco mais da inventiva e multifacetada produção de um dos mais radicais escritores da contracultura latino-americana. Além disso, a coletânea, organizada por Samuel Leon e traduzida por Maria Paula Gurgel Ribeiro, é uma ótima porta de entrada em sua labiríntica obra, repleta de derivas e fluxos desejantes.

Ao longo de sua trajetória, Perlongher desafiou convenções e provocou intensos debates sobre identidade, sexualidade e poder. Tratado com frequência como “pai” do movimento gay da Argentina, escreveu em carta a uma amiga que, na verdade, todos sabiam que ele era a “tia”. O renovado interesse em seu pensamento pode ser compreendido, por um lado, como fruto das mudanças nas perspectivas políticas e teóricas que orientam os estudos sobre gênero e sexualidade, em especial a partir das contribuições da teoria queer, uma vez que os escritos de Perlongher antecipam e iluminam muitas das questões presentes nesses trabalhos; e, por outro, como consequência da consolidação do movimento LGBTI+ na América Latina, produzindo um resgate dos arquivos de nossa história.

“O eixo da experiência extática é a saída de si”, define Perlongher em As formas do êxtase, transcrição de um curso ministrado por ele durante sua última viagem a Buenos Aires, em 1991, um ano antes de sua morte. Referência incontornável da revolução sexual que ocorreu na Argentina na década de 1970, sua passagem do estudo de minorias sexuais para o desvelamento do êxtase religioso pode ser compreendida como a consolidação de um programa existencial voltado para a investigação do desejo, dos modos de produção da subjetividade e dos poderes do corpo. “Êxtase: não se contentar em ser o que se é. Êxtase: literalmente, sair de si, deslocar, levar para fora, modificar alguma coisa ou estado de coisas. Também tem o sentido de retirar-se, afastar-se, abandonar, deixar, ceder, renunciar, separar”, proclama o autor.

No emblemático ano de 1968, Perlongher inicia o curso de letras na Universidade de Buenos Aires. Interessando-se pelo trotskismo, aproxima-se dos militantes do grupo Política Obrera. Em 1970, abandona a faculdade de letras e começa a estudar sociologia. Participa ativamente da fundação da Frente de Liberación Homosexual (FLH), organização pioneira na América Latina, criada em 1971 e dissolvida em 1976 em razão da intensificação da repressão que culminaria no golpe civil-militar argentino. Pouco tempo depois de sua entrada na Frente, Perlongher rompe com o Política Obrera, devido à relutância de seus companheiros em se pronunciarem favoravelmente acerca da homossexualidade.

Numa época de crescente perseguição policial, Néstor Perlongher foi um dos primeiros intelectuais de seu país a apresentar-se publicamente como militante da causa homossexual. Como aponta o escritor Osvaldo Baigorria, em entrevista recente ao jornal La Nación, sua atitude proclamava “a visibilidade de um desejo que não buscava ser reduzido a um território de tolerância onde pudesse viver uma homossexualidade retirada do campo social”. Ao contrário, segundo o amigo, o desejo homossexual era visto por Perlongher como “um ponto de partida para todos os devires e linhas de fuga capazes de cruzar as fronteiras da identidade e explodir a normalidade patriarcal”.

A Frente de Liberación Homosexual argentina nasce como um desdobramento do grupo Nuestro Mundo, formado, em 1969, por um conjunto de bichas que se dedicavam a enviar para os jornais portenhos boletins mimeografados com conteúdos que pregavam a liberação homossexual. Dois anos mais tarde, o encontro do Nuestro Mundo com um grupo de intelectuais daria origem à lendária organização.

A FLH se definia como uma aliança de grupos autônomos que coordenavam ações comuns entre si. Entre esses grupos estava o Eros, organização de tendência anarquista liderada por Néstor Perlongher. Para os membros do grupo Eros, seria preciso vincular a liberação sexual a uma revolução social, sem a qual a primeira não faria efeito. O escritor integrava ainda o coletivo responsável por editar a revista Somos, publicação cujo nome seria escolhido para batizar o primeiro grupo de afirmação homossexual brasileiro, fundado em 1978.

Como descreve Cecilia Palmeiro em Desbunde e felicidade: Das cartoneras a Perlongher (EdUERJ), a FLH surge da necessidade de contestação de um ponto de vista compartilhado pelos partidos e teorias de esquerda: uma vez que a luta de classes seria a causa primordial, nenhuma singularidade no uso do corpo e na lógica dos prazeres poderia ser tolerada.

Enquanto gays e lésbicas eram expulsos das organizações de esquerda, que viam a homossexualidade como um vício burguês, Perlongher e os/as demais militantes da causa homossexual defendiam a centralidade do fim do patriarcado, já que nenhuma revolução poderia ter êxito sem subverter as estruturas ideológicas da dominação. Dessa forma, as práticas sexuais não tradicionais eram entendidas como formas de experimentação da transformação social. A subversão deveria começar pela politização do próprio corpo.

Com o golpe de 1976, a ditadura argentina empreende uma perseguição sistemática contra os homossexuais e contra toda forma de subversão cultural. Como bem observa Palmeiro, os militares logo intuíram que da disciplina do corpo dependiam as demais formas de obediência. Já formado como sociólogo, Perlongher se muda para São Paulo em 1981. Naquela altura, o Brasil atravessava um momento de abertura política, tornando-se, em sua visão, mais aberto à dissidência sexual que o país vizinho. Almejando a possibilidade de trilhar novos caminhos em terras brasileiras, inicia o mestrado em antropologia social na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), da qual mais tarde se tornará professor.

Em 1987, a editora Brasiliense publica sua célebre dissertação de mestrado, O negócio do michê: A prostituição viril em São Paulo, etnografia construída a partir de uma intensa pesquisa de campo em bares, saunas e ruas de uma São Paulo noturna e transgressiva. Inspirado, sobretudo, pelo pensamento de Gilles Deleuze (1925- 1995), Félix Guattari (1930 1992) e Michel Foucault (1926-1984), Perlongher mergulha no mundo da errância gay para analisar as relações entre capitalismo, prostituição e homossexualidade, investigando como o desejo está inscrito na regulação da ordem social. Considerado um clássico da antropologia urbana e dos estudos de gênero e sexualidade, O negócio do michê foi responsável por consagrá-lo no Brasil como antropólogo, ao contrário do que ocorre em seu país natal, em que é visto fundamentalmente como poeta. É interessante observar como Perlongher antecipa uma forma de pensar os sujeitos a partir de lugares relacionais e cambiantes, reagindo ao imperialismo da identidade.

Em 1989, ele recebe uma bolsa para realizar seu doutorado em Paris, onde estudaria, sob orientação de Michel Maffesoli, o culto do Santo Daime. Diagnosticado com aids, decide voltar a São Paulo.

ANTROPOLOGIA DO ÊXTASE

Perlongher considera que a chave do êxtase é a quebra da barreira do corpo, realizando uma suspensão do tempo e uma fuga das condições de existência. Buscando construir um vínculo entre êxtase e sexualidade, em As formas do êxtase ele retoma o conceito de “corpo sem órgãos”, presente na obra de Deleuze e Guattari:

“Deleuze e Guattari falam da produção (poder-se-ia falar da feitura, talvez, uma palavra mais espanhola) de um corpo sem órgãos. Essa é uma fórmula poética de Artaud; supõe que além do corpo físico haveria outro corpo, no qual não importa o funcionamento orgânico e sim o funcionamento intensivo. Seria um plano de pura intensidade, um ovo primário, o plano zero de uma intensidade que corresponde às vibrações, aos corpúsculos, às ondas, às velocidades, às lentidões.”

Ainda que Deleuze e Guattari não tratem do tema do êxtase, Perlongher considera que tanto no corpo sem órgãos como no corpo místico, um desafio à estruturação do organismo se impõe. Afinal, no caso da experiência mística, um corpo diferente também se cria, por meio de um “plano de intensidades”. O importante, segundo ele, é o fato de o êxtase ser uma experiência que afeta a corporalidade, e não apenas uma sensação abstrata. O êxtase se dá no limite entre o social e o biológico, agindo contra a organização hierárquica que distribui funções específicas a cada órgão do corpo.

Ao se deter sobre as substâncias indutoras de êxtase, Perlongher se questiona se numa sociedade dessacralizada o consumo de substâncias denominadas como “drogas” não seria, em muitos casos, uma tentativa “de deixar aquilo que se é no circuito da vida convencional”, podendo chegar a casos limítrofes de autodestruição.

Já no fenômeno do transe, seria necessário observar dois componentes, um psicofisiológico e outro cultural. O primeiro seria universal, correspondendo a uma dimensão que é própria da natureza humana. Entretanto, para tornar-se efetivo, o transe demanda uma intervenção social, existindo um uso ritualizado da droga e outro não. Trata-se, assim, de uma combinação entre o efeito da substância, o contexto social onde ocorre o fenômeno e a forma da experiência.

O autor sublinha a diferença entre “visão” e “alucinação”, percebendo a última como puramente individual e intransmissível. Como exemplo, cita o uso tradicional do peiote por indígenas norte-americanos. A mesma substância quando dada a brancos, em experimentos produzidos em laboratório, foi capaz de gerar uma grande instabilidade de humor, oscilando entre a euforia e a depressão. Os indígenas, por sua vez, no contexto tradicional do ritual apresentam sentimentos de tipo extático. Ainda que suas visões sejam igualmente subjetivas, há um conjunto de regras e códigos compartilhados que lhes permite decodificar e intercambiar suas experiências, reafirmando as relações comunitárias.

As regras do ritual são acatadas pela comunidade justamente por que, dessa forma, ele se torna efetivo, afirmando a ordem social. O risco, segundo Perlongher, é que a doutrina dê lugar a uma formação autoritária — “sempre se está transitando esse limite”. No uso não ritualizado, ou ritualizado de maneira ineficaz, a experiência produz uma fuga em relação à ordem social. Por isso, no mundo ocidental, o êxtase tende a ser visto como um modo de transgressão do estabelecido.

“Os estados modificados de consciência são anti-egocêntricos, por assim dizer; o coletivismo combina bem com eles, enquanto o hiperindividualismo ocidental não favorece um uso ritualizado. Por isso acredito que as causas da derrota do psicodelismo não se devem a fatores externos; não se trata de que tenha sido derrotado militarmente, embora seja verdade que não foi reconhecido pelas leis dos Estados Unidos e, nas memórias de Timothy Leary, o cientista que inventou e lançou a revolução psicodélica, notamos que ele sofreu uma perseguição terrível. Mas há elementos internos ao psicodelismo que fizeram com que não se tenha chegado ao grau de ritualização que o próprio Leary propôs em certo momento. Queriam inventar uma nova religião, mas isso não funcionou.”

Na última parte da conferência, o autor se dedica a pensar o culto do Santo Daime, religião sincrética que funde tradições indígenas, afro-brasileiras e catolicismo popular, além de incorporar elementos espíritas e valores da tradição comunitária da década de 1960. Perlongher descreve o Daime, do qual foi membro por algum tempo, como um culto que se concentra no uso da ayahuasca, bebida de origem indígena capaz de produzir visões e sensações.

Ao tomá-la, os membros do culto se sentem energizados para cantar e dançar a noite inteira. Toda a celebração é percebida por ele como fundamentalmente coletiva, apontando para uma dissolução do eu: “O que se está buscando é isto: o êxtase, a saída de si. Perde-se a individualidade, e é como se de repente tudo pudesse se contagiar”. A experiência do êxtase, lida a partir da obra de Georges Bataille (1897-1962), permite que Perlongher volte mais uma vez ao tema da sexualidade:

“A experiência do êxtase vai mais além da experiência da sexualidade. Ou seja, é mais intensa. Bataille dizia que era uma forma de saída da mônada individual. Haveria uma continuidade essencial entre os seres, uma continuidade que a individualização própria da civilização rompe, e assim cada um ficaria isolado numa mônada individual. Uma maneira de restaurar a continuidade seria o erotismo dos corpos tal como se resolve na orgia, onde se rompem os limites do eu, misturam-se uns com os outros; um erotismo frágil, segundo Bataille, porque a ruptura da mônada individualizante não é firme, o egoísmo se restaura rapidamente. Outra maneira é o erotismo dos corações, um caminho sentimental, que tem relação com o enamoramento; aqui, a ruptura é um pouco mais sólida. E outra seria o sagrado, onde a saída de si se produz com o sentimento de união cósmica, de harmonia com as coisas, que é um dos sentimentos que acompanham o êxtase.”

Perlongher viajou para a floresta amazônica e escreveu hinos para os rituais do Santo Daime. Sob influência daimista, publicou o livro de poemas Aguas aéreas e concebeu um último e inacabado projeto de auto sacramental, agraciado com a prestigiosa Bolsa Guggenheim. Frequentemente compreendido como um ponto de virada na obra do autor, o estudo do êxtase é, na verdade, uma aposta de Perlongher em seguir acompanhando os movimentos do desejo no campo social, buscando, assim, compreender as mais variadas dimensões em que a força pulsional da corporalidade toma forma.

UM BARROCO PLEBEU

Um ano antes de exilar-se em São Paulo, Perlongher lançou seu primeiro livro de poemas, Austria-Hungría. A ele se somaram outros cinco, escritos no Brasil e publicados na Argentina: Alambres, Hule, Parque Lezama, Aguas aéreas e Chorreo de las iluminaciones. Pela Iluminuras, Perlongher organizou a coletânea Caribe transplatino: Poesia neobarroca cubana e rioplatense. Postumamente, foram editadas Lamê, antologia brasileira publicada pela editora da Unicamp, e Poemas completos, publicada pela argentina Seix Barral.

O escritor aventurou-se também pela narrativa de ficção, como se pode notar em Evita vive e outras prosas, organizado por Adrian Cangi com tradução de Josely Vianna Baptista. No conto que dá título ao livro, Perlongher se vale da mitologia política de seu país para apresentar uma Eva Perón que desce do céu para organizar orgias e distribuir drogas aos descamisados. Escrito em 1975, o conto causou enorme comoção quando foi publicado em Buenos Aires, no final da década de 1980.

Embora se possa falar de uma certa instabilidade de gêneros no interior de sua obra, a poesia de Perlongher se afasta da intencionalidade discursiva, contorcendo as palavras para liberá-las dos usos triviais da comunicação e da captura pelos códigos dominantes. Responsável por desenvolver um estilo chamado por ele de “neobarroso” — em alusão à fusão do neobarroco dos cubanos Lezama Lima (1910-1976) e Severo Sarduy (1937-1993) com o barro do Rio da Prata —, a linguagem era vista por ele como um terreno de entrecruzamento de fluxos. Caberia ao poeta politizá-la, pervertendo o interior da língua e os discursos que a partir dela se criam.

Pouco antes de sua morte, em novembro de 1992, Perlongher concede uma última entrevista ao amigo e antropólogo Edward MacRae, reproduzida em As formas do êxtase. Nela, o escritor defende que a poética barroca praticada por ele seria também uma forma de êxtase, através de um jogo com a linguagem. A finalidade não seria religiosa, mas estética, buscando o gozo com as palavras.

Perguntado sobre sua trajetória no Daime, responde que se vê cada vez mais distante. No início, ficara fascinado pela ayahuasca. Já tinha algumas ideias sobre o êxtase e muita curiosidade de experimentar outras coisas; de procurar novas fontes de incitação poética: “Buscava alguma outra coisa que me perturbasse, que me produzisse um terremoto na cabeça. Mas sempre dentro do contexto de um desejo de escrever. Como a escritura vai se esgotando, então a gente precisa encontrar elementos que sejam disparadores, incitadores”.

Como argumenta o autor em alguns de seus textos, inspirado mais uma vez por Deleuze e Guattari, toda forma de “desterritorialização”, seja ela geográfica ou existencial, demanda a constituição de novos territórios provisórios, num movimento constante do desejo. Se, num primeiro momento, o Daime funcionou como uma forma de reestruturação subjetiva, o uso exagerado da ayahuasca acabaria produzindo um curto-circuito existencial, sobretudo no período em que viveu na França e passou a tomar a bebida sozinho. Doente e completamente despersonalizado, reavaliou a doutrina por trás do culto, consideran- do que esta estimulava uma ética do sofrimento, e proclamava uma retórica de amor e solidariedade que ele não enxergava na prática. Além do mais, havia toda uma moda esotérica e oportunista que o incomodava, e o Daime, pelo menos nas cidades, acabava entrando nessa corrente.

O interesse de Perlongher pelo uso ritual de substâncias como veículos de acesso ao sagrado coincide com o fim da experiência de liberação sexual. Afinal, à medida que a homossexualidade ia sendo tolerada, ela precisava se mostrar capaz de se integrar disciplinadamente nos compartimentos da normalidade ampliada. No mesmo ano de O negócio do michê, a editora Brasiliense publica um breve e bastante controverso ensaio do autor. Em O que é aids (1987) — escrito antes de seu próprio diagnóstico —, assim como em outros textos do mesmo período, Perlongher considera que o “dispositivo da aids” (numa alusão ao “dispositivo da sexualidade” de Foucault), junto com o paradigma da identidade, teria sido responsável por uma contrarrevolução sexual.

É preciso ter em mente que Perlongher sempre recusou a ideia de uma identidade sexual, vista por ele como o aprisionamento do desejo em um gueto. Seu interesse, ao contrário, estava na busca de linhas de fuga capazes de desestabilizar as relações de poder, produzindo, nos termos de Guattari, “revoluções moleculares”. Exatamente por isso suas reflexões apresentam inúmeras sintonias com aquelas que, nos Estados Unidos, deram origem à teoria queer. Leitor de Guy Hocquenghem (1946-1988), Perlongher parte da premissa de que o desejo não assume uma figura sólida. Longe disso, ele age como força nômade capaz de explodir as classificações nas quais a normatividade fundamenta sua estratégia de controle social. O desejo, poder-se-ia dizer, é uma força furiosamente barroca, repleta de misturas bastardas e contradições extravagantes.

Nos últimos anos, a repercussão em torno do pensamento de Néstor Perlongher tem permitido uma leitura mais criativa do conjunto de sua obra, borrando as fronteiras entre o cientista social e o poeta. Voltar a Perlongher nos dias de hoje significa estudar um momento fundamental das políticas e poéticas de nossas dissidências latino-americanas. Mas, acima de tudo, voltar a Perlongher nos dias de hoje significa travar contato com a radicalidade de um pensamento incendiário, capaz de iluminar as estratégias de normalização da atualidade, assim como as inúmeras possibilidades de errância e transgressão.

“O que se escreve não é exatamente uma expressão do eu. Creio que cada um é uma espécie de médium atravessado pelas revoluções da linguagem. O título de um livro de Alejandra Pizarnik me parece preciso para definir isso, é Extração da pedra da loucura. Para mim, a escrita é como fazer passar uma pedra pela garganta, uma pedra brilhante ou barrosa, um diamante de lama, talvez.” (Néstor Perlongher, 1989)