Quando o avô faleceu, a casa viveu um luto largo e uma grande comoção. Semanas depois as mulheres se reuniram à procura do documento de posse da casa da família. Foi quando alguém lembrou da maleta que Seu Peixoto deixava guardada e bem-amarrada de corda debaixo da cama, o que proibia que qualquer pessoa mexesse nela. Só poderia estar lá. Para a surpresa geral e raiva em particular da avó Ruth, o documento não estava. Em seu lugar havia uma edição ilustrada do poema O navio negreiro, de Castro Alves (1847-1871) em meio a moedas e cédulas desvalorizadas. “Disseram que eu ficasse com o que tinha na mala”, lembra Luciany Aparecida. Esse é um dos episódios que a escritora desfia da memória da infância que a traz da zona rural do Charco, região do Vale do Jiquiriçá (BA), onde nasceu em 1982, até seus livros de contos, poemas, peça teatral e romances, compostos a partir da tríade violência colonial, patriarcado e questões de gênero.

Publicada pela editora paraLeLo 13S e mais recentemente no selo Círculo de Poemas, das editoras Luna Parque e Fósforo, Luciany Aparecida se destacou na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) de 2022 ao defender a literatura como espaço de deslocamentos de liberdade. Ela dividiu a fala com a escritora e atriz argentina Camila Sosa Villada em uma mesa “quente, melada e escorregadia”, como ela mesma destacou em suas redes sociais em resposta a uma crítica que se referiu ao encontro das artistas como “morno”.

Em matéria de leitura, parece consenso que os textos de Luciany Aparecida trazem sempre o nó do desconforto e isso se deve porque a escritora espera, deliberadamente, nos desassossegar de nossos possíveis lugares de naturalização do machismo e do racismo, tecnologias de poder que operam na manutenção de uma lógica colonial não aniquilada no país. Seja narrando uma personagem contemporânea, caso da chefe do tráfico de drogas e escritora Dita Maldita da novela Florim (2020), ou uma mulher nascida no século XVIII, como a Joanna Mina da dramaturgia homônima de 2022, a autora investe em uma escrita que focaliza heranças nacionais que ressoam até hoje na violência contra as mulheres, no cárcere do povo preto e no extermínio da população LGBTIQIAP+.

MARGÔ, RUTH E ANTÔNIO

O caso de Luciany Aparecida com nomes vem de longe. Sua mãe Luci teve um parto difícil e, em um alarme falso, o médico chegou a avisar à família que ela tinha ido a óbito, restando a criança que ele tentaria salvar. Luci sobreviveu ao parto e quando acordou a filha tinha até ganhado nome, Aparecida, dado pela prima Nilza que recorreu à santa católica no desespero da ocasião. Assim, o nome Luciany Aparecida nasce do encontro de uma versão do nome da mãe com o de Nossa Senhora, de quem lhe gestou com aquela a quem é atribuído o milagre da sua salvação.

A preocupação com os nomes salta da vida privada para suas obras e de diferentes maneiras. As primeiras obras de Luciany Aparecida já anunciavam uma marca da sua escrita que a torna um caso muito particular no cenário contemporâneo – o uso de assinaturas estéticas, às quais tenho me referido em outros textos como assinaturas poéticas.[nota1] Ezequiel (Pantim, 2018; esgotado) e Auto-retrato (Pantim, 2018; esgotado) são assinados por Margô Paraíso e Antônio Peixôtro, respectivamente. Luciany conta que na época que escrevia diários e não tinha consciência de que fazia literatura, já utilizava outros nomes. Mas é com Ruth Ducaso, assinatura de Contos Ordinários de Melancolia (2017) e de Florim, que a escritora parece organizar essa prática como um projeto estético em diferentes gêneros – conto, novela, poesia –, ao entender que cada assinatura resguarda uma dicção; com Margô Paraíso melancólica e suicida, com Ruth Ducaso, violenta. Antônio Peixôtro aparece como ilustrador ao lado de Ruth Ducaso e também se mistura com a biografia da autora empírica, quando ela anuncia nas primeiras páginas de Auto-retrato que ele “em 2015, ilustrou a tese de doutoramento da pesquisadora Luciany Aparecida”.

Em sua obra, cada nome tem uma razão de ser e a partir deles também podemos acompanhar em alguma medida o percurso de entendimento da própria escritora com o seu ofício. Margô é a abreviação de margarida, que a avó Ruth costumava trocar por garrafas de vidros com Carlinhos das Margaridas, vendedor que passava com um carrinho de mão cheio de flores na rua em que moravam em Santa Inês (BA). Em ensaio inédito, Margô Paraíso sou eu e ela está morta, a respeito dessa personagem, ela recorda: “durante o mês, nós juntávamos garrafas. Não tínhamos dinheiro de sobra para flores, mas, sempre soubemos guardar vidros [...]. Parece que é comum à história de pessoas pobres no Brasil o relato de que juntavam vidros para trocar por comida, ou, como no relato meu e de minha Avó, por flores”. Já Paraíso faz referência a um jogo de linguagem que envolve questões relacionadas ao cristianismo. “Escrevo com essa assinatura muito inspirada em imagens do terrível que estão no Velho Testamento”, acrescenta. Antônio Peixôtro é uma homenagem ao avô, agricultor, homem silencioso, com quem ela observava as nuvens e ouvia poesia pelo rádio sentada no alpendre de casa. O aproveitamento dos nomes também se estende a sujeitos que ela sequer conheceu. “Todas as pessoas que assinam minha certidão de nascimento são personagens de meus textos”, conta aos risos, durante entrevista concedida ao Pernambuco em seu apartamento, no Centro de Salvador.

Os livros seguintes acentuam o projeto estético de Luciany, além de realçar seu interesse por teóricas feministas e queer importantes. “Me inspiro na minha avó, uma mulher idosa, negra e ciente do racismo, e também em bell hooks e Gloria Anzaldúa”, autoras de textos que influenciaram a escritora.[nota2] Assim, Luciany Aparecida cria Ruth Ducaso em alusão a sua avó Maria Ruth Vieira, hoje com 97 anos, e Ducaso em referência às mulheres que inauguraram esse procedimento e às latino-americanas que desenvolvem seus laços de afetividade baseadas na matrilinearidade. O sobrenome é ainda referência “‘ao caso’ de tantas mulheres que no período colonial, no processo do escravismo, alteraram seus nomes como acionamento de liberdade e sobrevivência epistêmica”, explica. A partir desses argumentos, ela esclarece porque as assinaturas estéticas se diferenciam dos pseudônimos ou heterônimos tão comuns quando falamos de autores como Fernando Pessoa. “Ao inventar nomes, heterônimos, não elaboro um trabalho de criatividade literária apenas. Pois, não é permitido a mim, nesse contexto rançoso das violências coloniais (patriarcalismo, machismo, racismo e LGBTQIAP+fobia), ser apenas criativa. Sempre tenho que ser criativa e algo mais. Assim digo que realizo, com as assinaturas, uma criação teatral contracolonial. E não um heterônimo marcador de tradição pessoana”.

O encontro com o próprio nome é a empreitada mais recente de Luciany Aparecida. Apenas com Macala, Joanna Mina, ambos publicados em 2022, e Mata Doce (no prelo) podemos ver seu nome estampado nas capas dos livros. Segundo ela, o isolamento durante a pandemia de covid-19 foi oportunidade para repensar as vozes narrativas que havia criado até ali e a necessidade de escrever em um terceiro registro, nem melancólico como Margô, nem violento como Ruth, mas com o “desejo de encantamento”, com seu próprio nome.

O ato de nomear aparece não apenas nas autorias que Luciany cria, como também entrelaçado com a própria história do país, se olharmos para o passado de escravização, cujo um dos primeiros assinalamentos é a negação do nome de origem de cada negro e negra sequestrados e escravizados no Brasil. A personagem Joanna Mina, inspirada em uma história real, por exemplo, recebe como nome de batismo cristão Joanna Machada, tornando-se popularmente conhecida como Joanna Mina. Na ficção, Luciany lhe atribui um terceiro nome, o de etnia, Niponissem Duduá. A barbárie colonial está também nos movimentos de trocas dos nomes, forjando uma criação que nega as origens africanas. “O nome que não era meu? Sabe quantos nomes nos dão que não são nossos? (soletrando) Esses nomes inteiros não são nossos. [...] Renomear é nosso princípio”, diz Bárbara Poderosa, uma das personagens da dramaturgia.

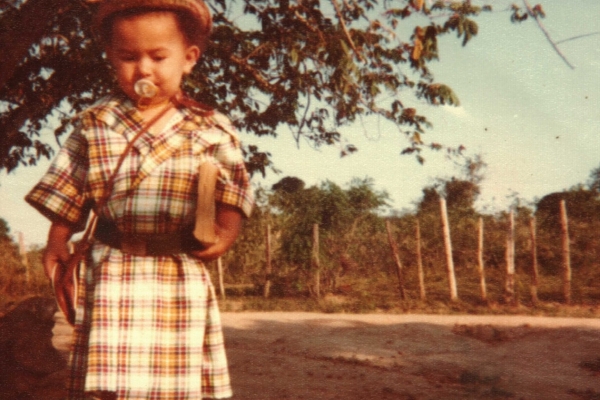

Clique nas imagens para ampliá-las.

Da esquerda para a direita: Luciany Aparecida quando criança | Luciany e a avó, Maria Ruth Vieira | a escritora (criança) e sua mãe, Luci Iara Vieira Alves (Imagens: Acervo Luciany Aparecida/ Cortesia)

A GEOGRAFIA DA PALAVRA: O NORDESTE

Do Charco, Luciany viu a vida ser forjada na casa simples dos avós, uma professora alfabetizadora e um agricultor, onde não faltavam livros, revistas trazidas de outras localidades, música e visitas de passagem. Por muito tempo, Luciany foi a única criança entre os adultos, os avós, a mãe, sete tias mais seis tios, sem contar os adultos da comunidade que frequentavam a propriedade. Foi nesse enredo cercado de gente, que cresceu ouvindo histórias, observando os mais velhos, descobrindo a palavra e seus encantamentos na velocidade que aquele pedaço de chão, entre a Mata Atlântica e a Caatinga, lhe permitiu. “Meu avô chegava da roça com a enxada e sentava comigo para olhar as nuvens. Era um homem silencioso, ninguém o ouvia em casa... A gente escutava rádio juntos. A primeira vez que ouvi Manuel Bandeira foi no rádio ao lado do meu avô”, diz entrecortando a narrativa com trechos de A estrela. “Achei aquele poema o máximo e anotei no caderno. Anos depois, acho que na sexta série, esse poema estava no livro da escola. Foi quando entendi que aquilo era poesia”, explica. O tempo no Charco, no entanto, foi interrompido em nome dos estudos. Preocupada com a menina que pegava pau de arara para ter aulas na localidade vizinha, Irajuba, e porque as demais mulheres da família não podiam deixar a zona rural naquele momento, a avó com 62 anos decide se mudar sozinha com Luciany, na época com 5 anos, para um município mais desenvolvido, Santa Inês. As duas retornavam à zona rural apenas nas férias escolares. Mesmo tão pequena, muitas imagens da época do trajeto no caminhão pau de arara se cristalizaram na memória da escritora: “Tenho muitas lembranças dessa época e já as usei muito nos textos que escrevo. Tem uma parte da estrada em que as árvores se encontram e quando você passa por baixo, faz muita sombra. Aquilo era incrível para uma criança. Eu achava que passava por baixo e saia em outro mundo”.

Dessa época até seus 19 anos, neta e avó viveram sozinhas uma vida regrada e dedicada aos estudos e às leituras. Dona Ruth lia diariamente em horários certos, depois de fazer o almoço e na metade da tarde, enquanto a neta, já de volta da escola, a acompanhava brincando sozinha. Luciany não se adaptou à escola, sentia falta do Charco e a avó, rigorosa, mas também amorosa, teve uma ideia para animá-la e que também vai acompanhar a mulher adulta. Ruth passou a fazer cadernos para a neta com papelão e sacos de pão que guardava. Aliás, essa habilidade manual foi herdada pela escritora. Não à toa, ela produziu cadernos para vender na época da faculdade e publicou uma de suas primeiras obras, Ezequiel, em edição artesanal, costurando cada um dos 200 exemplares.

Foi também nesses anos de convívio com a avó na cidade, entre infância e pré-adolescência, que ela descobriu quase sem querer os livros de dona Ruth, que ficavam no altar da casa, junto com as imagens de Cosme e Damião, de um preto velho e uma Cabocla Jurema. Ninguém podia tocar ali, mas um dia, infringindo a recomendação da avó, Luciany abre um dos volumes com capa religiosa e qual o susto! “Quando abri só tinha palavrão. Era A carne, de Júlio Ribeiro [romance naturalista publicado em 1888]. Ela também tinha Gabriela, cravo e canela [Jorge Amado, 1958]”. Ela queria que a neta lesse os livros que deixava na sala, mas aqueles livros, escondidos no quarto, ainda não eram apropriados para a sua idade. Antes disso, os livros eram os da sala, na casa da cidade e na casa do Charco, muitas obras antigas, usadas, muitos clássicos também, além de literatura contemporânea, folhetos de cordel, gibis e revistas que as tias e os tios que haviam migrado para São Paulo traziam ou que a avó ganhava de alunos e amigos. Da memória de leitura, Machado de Assis, Clarice Lispector e Haroldo de Campos são alguns dos nomes citados por ela. Impregnando sua escrita até hoje, somam-se os nomes de Lima Barreto, Hilda Hilst, Carolina Maria de Jesus e Graciliano Ramos. Mas o momento de revelação, segundo ela, se deu com Helena Parente Cunha (autora de Mulher no espelho, livro de 1985), nos tempos em que já morava em Salvador, onde veio fazer faculdade. “Eu voltava pra casa no Cabula VI e li um trecho que falava de um rato nos pés da personagem. Aquela literatura me humanizou, talvez porque naquela noite, no terminal de ônibus também houvesse muitos ratos. Ali eu vi que eu queria escrever.”

É notório que a convivência com a avó negra e idosa a marca profundamente como leitora, o gosto pelo livro enquanto objeto, sua percepção de mundo, coabitam seus textos. “Minha palavra tem uma geografia e ela sempre vai ser o que ficcionalizamos como Nordeste, sempre terá mulheres, mulheres mais idosas e tensões raciais e com o patriarcado.” O campo semântico por ela escolhido faz referência à Bahia, à zona rural, “decantada pelo mato, pesada fantasia e sempre mais velha”, explica. Além da dicção do Nordeste, ela realça o fato de ter convivido desde criança com pessoas bem mais velhas. “Fui criada por uma idosa, então eu escutava histórias bem antigas, dos avós de minha avó, das minhas bisavós e tataravós, do século XIX [...] Quando as amigas da minha avó começaram a morrer, percebi que tinha convivido com uma geração diferente da experiência das minhas amigas. Não convivi com a geração da minha mãe, mas com mulheres de 60, 70 anos.”

PARA CADA ESCRITURA, A MESMA OBSESSÃO

A casa dos avós, que povoa sua memória e seus livros, hoje se choca com a vista da Baía de Todos os Santos, vista da janela do apartamento em que mora. O oceano pode ser visto a partir dos principais cômodos da casa, um apartamento quarto/sala ornamentado com livros, plantas e fotografias da família e de pessoas desconhecidas. “Minha avó é de uma geração que tinha a fotografia como um bem, um objeto de valor, de arte, como um livro”, explica. E pelo lugar de valor que ocupava naquela comunidade, era comum presentear a professora da região com fotografias de família. “Fui uma criança que vivi muito isso, de mostrar as fotos para as visitas. Lá em casa as fotos eram guardadas dentro de caixas, que minha avó recebia nas datas comemorativas”, acrescenta. Ela atribui o interesse e a intimidade com imagens com essa experiência de criança. Por isso, quando recebeu o convite para escrever um poema para uma plaquete do Círculo de Poemas, o processo acabou sendo absolutamente natural. A única recomendação dos editores, os poetas Marília Garcia e Leonardo Gandolfi, era de que o poema deveria ter como ponto de partida uma fotografia anterior ao século XX. Luciany escolheu então a fotografia Mulher negra da Bahia, de Marc Ferrez, feita por volta de 1885 ‒ portanto, pré-abolição. Da figura da negra de olhos expressivos, cheia de anéis, colares e pulseiras, a escritora narra a travessia dos escravizados: “Minha imagem é geografia de nossas memórias/ (lá) luz plana sobre o Índico/ (aqui) teu silêncio/ (nessa foto da Bahia) meu olhar macambúzio,/ meu punho cerrado/ onde guardo a Macala em brasa/ que te ofereço:/ segura”. Ao final do poema, ela esclarece que Macala ou ma-khala é uma palavra da língua ronga, falada em alguns pontos de Maputo (Moçambique) e que pode significar “carvão mineral ou vegetal” ou “pessoa de pele negra”.

A partir de Macala podemos observar um procedimento de trabalho recorrente de Luciany Aparecida, a pesquisa em suas diferentes vertentes, neste caso, a pesquisa histórica em conexão com a fotografia. Praticamente toda sua obra tem como força motriz uma base preliminar, que pode ser a história, mas pode também ser inspirada em uma reportagem de programa policial. Macala mobiliza a escritora ao encontro com a imagem e a pesquisa em torno dos tipos de grupos étnicos de pessoas que eram traficadas para o Brasil até o século XIX. Joanna Mina une pesquisa histórica, a partir de documentos do séculos XVIII e XIX e de artigos do historiador João José Reis (UFBA), e ficção para recriar a história de uma escravizada, trazida da Costa da Mina, Benim, para o Brasil no século XVIII. A história da traficante de drogas Dita Maldita, de Florim, tem diferentes fontes de inscrição na realidade ‒ uma das mais fortes, da participação de Luciany em oficinas realizadas na penitenciária feminina em Salvador, a partir do projeto do coletivo Corpos Indóceis e Mentes Livres, coordenado pela professora Denise Carrascosa, da Universidade Federal da Bahia. Essas três obras mais Contos Ordinários de Melancolia (que a partir da próxima referência chamei apenas de Contos), assinadas como Ruth Ducaso e como Luciany Aparecida, dão a ver que projetos estético e político estão atrelados.

Da experiência de conviver com diferentes tonalidades de uma família negra, Luciany vai entendendo o racismo. “Desde pequena, ouço minha avó dizer que seu avó era branco e que não gostava dela, porque ela era preta. ‘Ele era racista’, ela me dizia. Hoje, minha avó tem zonas de lucidez ao longo do dia, mas ela não esquece as cenas de racismo que sofreu e ainda diariamente nos narra tais acontecimentos”, conta. A avó também costumava pontuar situações de racismo que acontecia com os filhos de pele mais escura. “Dentro de casa convivíamos com o Brasil, pessoas negras retintas e de pele mais clara, e isso sempre criou zonas de tensão. Porque o racismo é muito cruel em diferentes e aterradoras camadas. As pessoas negras de pele mais clara são escamoteadas a não assumirem sua identidade racial, assim como são beneficiadas pelo racismo estrutural”, explica.

Para Contos, ela recorreu a dados sobre feminicídios e de violência contra crianças e adolescentes para escrever textos em que o sujeito da violência muda de papel, a oprimida naturalmente assume o lugar de quem violenta, mas fazendo uso de uma linguagem por vezes irônica, sem parecer revanchismo ou vingança, como quem quer mostrar sujeitos “normais” praticando atos hediondos.[nota3] Assim, nascem contos com extrema violência, não inferior ao que assistimos cotidianamente pela imprensa. A respeito de Contos, a professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Rita Terezinha Schmidt diz que se trata “de um texto sui generis de uma escritora cuja imaginação visceral ousa abordar temas nada convencionais, ou mesmo considerados tabus, relacionados com experiências de alta voltagem emocional que esgarçam a cena familiar cotidiana em sua suposta normalidade”. No prefácio da obra, ela define a escrita de Luciany como “uma literatura que joga com o interdito, desnuda e expõe, desestabiliza lugares domesticados e interroga certezas e valores”. Os temas dos contos variam entre assassinato, suicídio, incesto e abuso materno, como no caso da personagem Benta que abusa sexualmente do filho, sem culpa e com gozo porque, como realça Schmidt, “inexiste a consciência da transgressão”.

Em O que os machos querem, também de Contos, a narradora sangra homens com uma faca afiada de ponta fina uma vez por semana. O prazer está na mutilação compassada dos corpos masculinos, o cuidado com os cortes delicados, separando as partes como quem prepara uma comida com esmero. Outra vez, uma troca de papéis provocativa se compararmos às estatísticas de feminicídio, abusos e violência contra crianças e adolescentes. O conto foi adaptado para o cinema pela realizadora paraibana Ana Dinniz e selecionado entre mais de 2,5 mil curtas-metragens inscritos no Latino & Native American Film Festival (LANAFF) de 2022, realizado pela Universidade Estadual do Sul de Connecticut, nos Estados Unidos. Mas este é apenas um dos mais de 15 festivais pelos quais o filme/conto pode ser visto. Vale salientar que o curta foi produzido no primeiro ano da pandemia de covid-19, por uma equipe pequena e exclusivamente feminina, a da Carambola Filmes, fazendo jus à proposta estético-política da escrita de Aparecida.

A atriz que protagoniza o conto na tela, Ana Marinho, fala com entusiasmo do texto de Luciany Aparecida, de quem também foi orientadora de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Letras na Universidade Federal da Paraíba. “Sempre vinha a Salvador e a cada vez a Luciany sempre tinha livros novos. Tive a sorte de conhecer uma das versões de Florim costurado por ela, li o Contos de primeira mão”, lembra. Marinho destaca que mesmo na tese ‒ em que Luciany estuda a obra do poeta mineiro Ricardo Aleixo, intitulada Modelos vivos em uso: Poesia e performance de Ricardo Aleixo (em) um exercício crítico de literatura contemporânea, defendida em 2015 ‒ seu texto abre brechas para a escrita literária, em que ela se permite fazer experimentações usando fotografias e novelos, esgarçando o corpo, peça-chave nos estudos sobre performance e oralidade, que acompanha a trajetória da professora e da escritora. Da relação de amizade e confiança construída devagarinho (durante os estudos de pós-graduação, Luciany não comentava com a orientadora que escrevia ficção), Ana Marinho coleciona causos contados pela própria Luciany e destaca o modo como a escritora lida com eles. “Tem coisas absurdas que acontecem ou aconteceram na vida dela e para as quais ela olha performativamente; os livros escondidos da avó, a relação com gente velha”, diz. Mas tem também o olho atento ao real, a observação das mulheres encarceradas que resvalam para a trama de Florim, fotografias da cidade de Salvador que a inspira, os programas policiais televisivos como o Se liga Bocão (exibido de 2006 a 2014 na TV Aratu e depois na TV Record Bahia), onde ela assistiu a uma cena de chacota de um repórter com uma mulher presa que se apresentou como escritora. “São mulheres em vulnerabilidade social que acionam a minha escrita, que é o lugar da minha avó e da minha família com as artes”, explica Luciany.

Depois de passar por poesia, conto, novela e peça teatral, Luciany Aparecida chega ao romance, o inédito Mata Doce, que conta a história de uma mulher aguerrida, criada por duas mães, na zona rural, num casarão centenário que tem como marca um enorme roseiral. O livro já foi finalizado e está sendo avaliado por uma editora. “O pé de rosas brancas enfeita aquele casarão que fica localizado em frente a um lajedo. O sol forte do lugar acende as pedras, ilumina as rosas, mistifica a vida daquelas mulheres valentes”, antecipa a escritora. Entre as personagens, está uma matadora de bois, que no início da obra tem 92 anos e a memória fragmentada como a de dona Ruth. E lá se encontram de novo; a menina, a avó, a flor e a história.

NOTAS

[nota 1]. Para saber mais, consultar: http://www.suplementopernambuco.com.br/resenhas/2746-florim-,-de-ruth--ducaso-caixa-ac%C3%BAstica-com-muitas-vozes.htmltopernambuco.com.br/resenhas/2746-florim-,-de-ruth--ducaso-caixa-ac%C3%BAstica-com-muitas-vozes.html

[nota 2]. Para saber mais, ver o ensaio Falando em línguas: Uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo, de Gloria Anzaldúa, e o livro Ensinando a transgredir, de bell hooks.

[nota 3]. Alguns textos de Luciany são resultados de prêmios. Florim foi escrito a partir do Prêmio Bolsa de Criação (2012) da Fundação Biblioteca Nacional e Fundação Nacional de Artes (Funarte). Joanna Mina foi uma dos14 trabalhos selecionados na 1a edição do programa Dramaturgias em Processo, do Teatro da Universidade de São Paulo, em 2021. Uma terceira obra, Monrovia, assinada por Ruth Ducaso, em edição de livro de artista, foi escrita em período de residência artística no Instituto Sacatar.