Yao Feng tinha cerca de 18 anos e havia acabado de voltar de uma fazenda de reeducação. Naquele período, acordava antes do sol, arava a terra e plantava arroz: tudo sob a batuta de duas camponesas de meia-idade. Era a Revolução Cultural chinesa, que durou uma década, entre 1966 e 1976, mas que, coincidentemente, chegou ao fim exatamente no início da juventude de Yao; uma época de abertura, agitação. Relações diplomáticas começavam a ser refeitas; instituições de ensino recebiam pilhas de materiais vindos de toda parte – literatura, filosofia, psicanálise, ciência – e a China, pela primeira vez em muito tempo, passou a precisar com urgência de chineses que falassem outras línguas. Filho de operários, Yao havia estudado espanhol quando mais novo, aprendido a dizer “¡Viva el presidente Mao!”, e, por isso, de volta da lavoura maoísta, tornou-se um dos alunos do curso de português do Instituto de Línguas Estrangeiras de Pequim. Hoje, aos 64, ele pensa naqueles anos diariamente, alargando-os em sua memória, atualizando-os, vertendo-os em matéria lírica. “Um poeta não termina nunca de recordar sua juventude”, diz com seu sotaque sino-português, a partir de Macau.

Conhecer Yao Feng, que acaba de publicar O além da montanha, antologia de poesia escrita em português e editada pela Moinhos, é se ver engendrado por uma rede de conexões pessoais, linguísticas e artísticas tão surpreendente quanto delicada – como são os fios secretados pelos bichos da seda que ligaram o Oriente ao Ocidente por terra e mar. Sem esse contexto histórico, hoje pode parecer no mínimo exótico que haja um território na China que já foi colônia portuguesa – ainda que não uma colônia como Brasil e Angola –, mas há. Portanto, a história de Yao, chinês que traduz e escreve em português, residente em Macau, deveria soar menos improvável. Mas não.

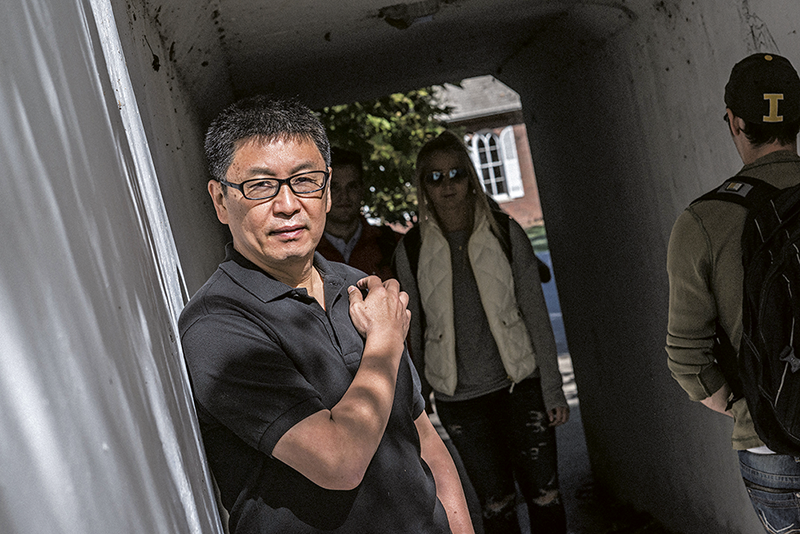

Yao Feng nasceu em Pequim, não tinha qualquer relação com o enclave luso no sul da China, e, contudo, estudou português, viveu em Lisboa como diplomata nos anos 1990, encantou-se por Eugénio de Andrade, Mário de Sá-Carneiro, Fernando Pessoa, e, incentivado pela poeta Maria Ondina Braga (1932-2003), de quem foi amigo, resolveu escrever na língua de Camões seu primeiro livro, Nas asas do vento cego. Só mais tarde chegou a Macau, onde vive há 30 anos, como poeta, tradutor, professor universitário, agitador cultural, fotógrafo e artista plástico diletante.

“Traduzir poesia do chinês para português, e vice-versa, é sempre recriar. Como diz o poeta Robert Frost, ‘poesia é aquilo que se perde na tradução’. É um processo sempre difícil, sobretudo quando falamos de línguas tão distintas”, diz Yao. Em uma primeira aula de mandarim, qualquer professor, ao falar da tonalidade da língua chinesa, invariavelmente, vai dar o exemplo da palavra mãe, que, dependendo da entonação de como é dita, ganha significados completamente diferentes. “Mā” é mãe, “má” é maconha, “mă” é cavalo, “mà” é um insulto e “ma” é uma partícula de pergunta. São os pequenos acentos nas vogais que indicam em pinyin – método de transcrição alfabética dos caracteres chineses – a pronúncia correta. Por esse exemplo, já se percebe que qualquer possibilidade de se preservar rimas em uma tradução se torna tarefa quase impossível. Além disso, há ainda os já citados caracteres, as grandes diferenças gramaticais, culturais e por aí vai. “Temos um ditado: ‘o novilho não tem medo do tigre’. É como quando minha filha tinha dois anos e estava a brincar na praia sem medo do mar, porque não sabia o que era o mar. Para ela, era uma pia d’água sem bordas”, diz Yao ao explicar como nasceu seu interesse pela tradução e antes de explodir em uma de suas gargalhadas que marcaram nossas conversas via WeChat e Zoom.

E por que escrever em português? “Porque eu adoro essa aventura”. Mas não há uma razão prática? “Eu vivo à sombra do chinês, uma sombra materna muito grande, então, às vezes eu ‘roubo’ alguma coisa da minha língua e faço uma recriação para trazer algo novo em português. O chinês reina em minha linguagem, mas há algo interessante. Muitas vezes, escrevendo em mandarim, percebo que o estou fazendo à sombra do português. É uma relação de vantagem dupla, que já não controlo totalmente. Eu gosto imenso disso.” O melhor modo de entender essa relação, segundo Monica Simas, professora de literatura na Universidade de Veneza Ca’ Foscari e na Universidade de São Paulo, é observar que o tradutor e o escritor andam sempre juntos em Yao. “Isso é o que me chamou atenção nele desde o começo. Hoje, há muita pluralidade, mas essa ideia de que você vai a outra cultura, aprende, processa dentro de sua própria, reprocessa... Há muito pouco”, comenta Simas, que participa de uma comunidade de intelectuais e artistas, da qual Yao também faz parte, que investigam as conexões entre China e países lusófonos.

Para o escritor português José Luís Peixoto, que é estudante de mandarim e amigo de Yao, o aspecto mais marcante do poeta é, de fato, sua produção simultânea em chinês e português. “Ele é o primeiro de sempre a fazer isso e sua obra é como uma ponte entre dois mundos”, diz Peixoto. Segundo ele, essa questão perpassa toda a produção do amigo, ainda que a voz de sua poesia seja bem contemporânea e baseada em “referências do cotidiano, com frequente humor e com um sentido irônico muito apurado”. A professora Monica Simas concorda. Se os grandes temas de Yao são questões universais do espírito, do mundo do trabalho e das mazelas sociais, ele – seja pelo modo como escreve, seja pelas referências e imagens que vai buscar – sempre oferece um vínculo entre lá e cá. “Ao falar dos peixes pendurados colocados para salgar nas feiras urbanas, cena que era tão cotidiana nas cidades chinesas de uns anos atrás, ele fala de vida e morte, mas também estabelece uma conexão com o bacalhau português”, exemplifica Monica.

Ao tecer ligações através da língua e criar e recriar sempre à sombra de dois mundos tão distantes, Yao constrói um jogo de relações interculturais que termina por iluminar conexões que nem se sabia existir. Na China imperial, regida pelos preceitos confucionistas, ser parte do funcionalismo público era o máximo que qualquer chinês poderia almejar. Para ser admitido como parte do corpo do “Império do Meio”, contudo, era necessário passar em uma prova dificílima em que uma das exigências era dominar a escrita de poesia. Além de isso resultar em uma produção literária espantosa, que chegou ao auge durante a dinastia Tang (618 d.C. a 906 d.C.), alguns temas recorrentemente abordados se consolidaram como parte da tradição poética chinesa. Em um país de dimensões continentais, esses funcionários-poetas eram enviados para trabalhar nos lugares mais distantes imagináveis de suas terras natais. Sofrer de saudades, então, não é exclusividade de impávidos navegadores portugueses, diz Yao, é algo também muito chinês.

Em um poema, publicado em O além da montanha, Yao promove o encontro impossível entre o grande poeta chinês Li Bai (701-762) e Luís de Camões (1524-1579/1580), que viveu um desterro em Macau, por onde o chinês nunca passou. Em outro poema, publicado em uma coluna que assina no jornal lusófono Ponto Final, Yao brincou com sua própria capacidade de lidar com o português. “Em chinês, não há conjuntivo [subjuntivo], há só a ideia do conjuntivo, mas não a forma gramatical, por isso, escrevi um poema com conjuntivo, mas sempre no presente – ‘Acredito que o abismo faz parte do céu embora é na terra./ Acredito que a língua é maior do que a pátria embora só domino três mil palavras./ Acredito que o coronavírus é o nosso rei recém-coroado embora nos julgamos o rei de todas as coisas./ Acredito que o futuro é uma madrugada embora o Rei Sebastião ainda não volta numa madrugada.’ –, este sou eu: acredito demasiado porque não sei conjugar o conjuntivo”, diz antes de gargalhar mais uma vez.

Segundo Karina Okamoto, que fez uma iniciação científica sobre a obra do poeta chinês – com orientação de Monica Simas na USP –, além de palavras como interculturalidade, conexão e rede, outro adjetivo fundamental para se entender Yao é “habitabilidade”. Em um texto que ela destaca sobre tradução, o poeta e tradutor diz: “Mário de Sá-Carneiro, Miguel Torga, Carlos de Oliveira, Eugénio de Andrade [...] começaram a habitar a língua chinesa pela minha mão ainda frágil. Para eles, será habitável esta terra nova?”. Assim, ao misturar culturalmente as línguas, o poeta chinês estaria, por fim, buscando um modo de habitar e tornar habitável o mundo: para ele e para o outro. “Produzir um livro no Brasil, fazer uma conferência, uma visita amistosa... Tudo isso é fácil. Mas conhecer o outro não é. Ou melhor, ter vontade de conhecer o outro, entender o outro, não é uma coisa fácil”, diz Yao, ecoando a explicação de Okamoto.

No confucionismo, o mundo se organiza sempre do geral para o particular, do coletivo para o individual. Assim, Yao é sobrenome e Feng é nome próprio. Só que, neste caso, trata-se de um pseudônimo: sua identidade oficial é Yao Jingming. Por que, então, assinar com outro nome? “Escolhi Yao Feng porque é mais fácil de lembrar, Yao Jingming é um nome muito comum”, diz. Mas é difícil acreditar no poeta, que, como diz o amigo José Luís Peixoto, é dado a pequenas e sutis ironias. Feng (凤) significa vento, enquanto Yao (瑶), que é apenas um nome de família, tem uma sonoridade que remete a algo distante. Assim, Yao Feng (凤瑶) pode ser interpretado como “vento distante”. Com uma obra que trabalha com o estrangeiro a todo momento, e com uma vida que se assemelha à vida dos poetas clássicos chineses – já que ele próprio é um funcionário público, afastado constantemente de sua terra natal, Pequim –, o pseudônimo escolhido parece ser mais um fio das tênues conexões que envolvem o poeta.

Logo no começo das conversas que tivemos por vídeo, Yao disse que seu primeiro contato com o Brasil foi durante sua formação em língua portuguesa, através de uma professora que dava aulas eventuais, fumava (algo que ele nunca tinha visto uma mulher fazer) e que, certo dia, levou uma revista Manchete para mostrar aos alunos, o que muito o impressionou: imagens de outro mundo. A brasileira, como eu constatei surpreendido – porque naquela época (ditadura militar no Brasil, Revolução Cultural na China) não poderia haver outros brasileiros por lá –, só poderia ser Angelina Martins, que foi retratada ao lado de seu marido, o jornalista Jayme Martins, no documentário A ponte de bambu (2020), do cineasta Marcelo Machado. Angelina e Jayme são um caso singular na história sino-brasileira: de 1960 a 1980, trabalharam, viveram e tiveram duas filhas na China, passando por diferentes períodos da revolução.

Em maio de 2022, ao ouvir o nome do casal que conheceu entre 1976 e 1979, Yao arregalou os olhos surpreendido e foi fácil imaginá-lo como um dos jovens personagens do filme No calor do sol, de Jiang Wen, lançado em 1994, que mostra o cotidiano de um grupo de adolescentes descobrindo o amor e a desilusão em meio aos conturbados anos da Revolução Cultural. Para ele, esse é o filme que, fugindo de estereótipos, melhor retrata o período na vida de pessoas comuns. “Felizmente, passei ileso pela opressão desastrosa que muitos sofreram, mas recordo tudo intensamente”, diz Yao. É sempre a esses anos que ele regressa – “um poeta não termina nunca de recordar sua juventude” –, talvez porque foram neles que começou a se interessar por esse “outro”. Um sujeito oculto que está sempre diante de nós, esperando para ser descoberto. Por acaso, na história de Yao, o outro falava português.