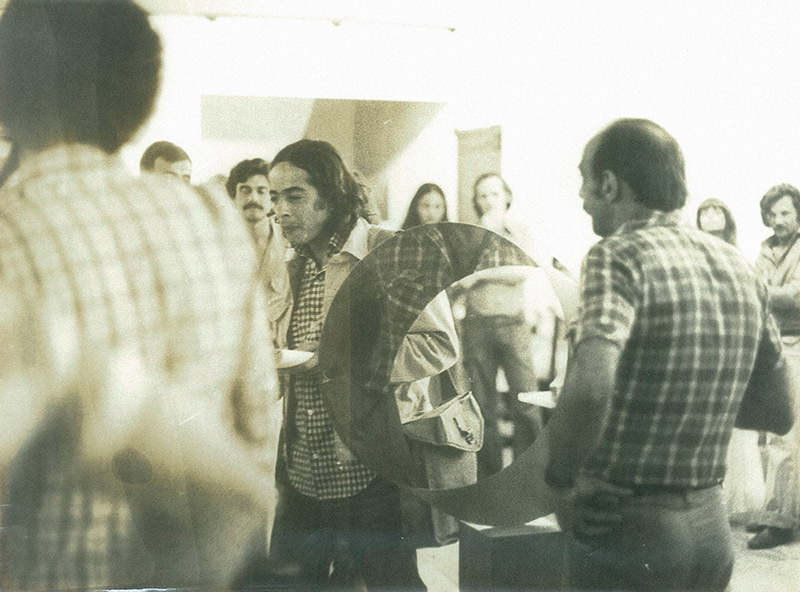

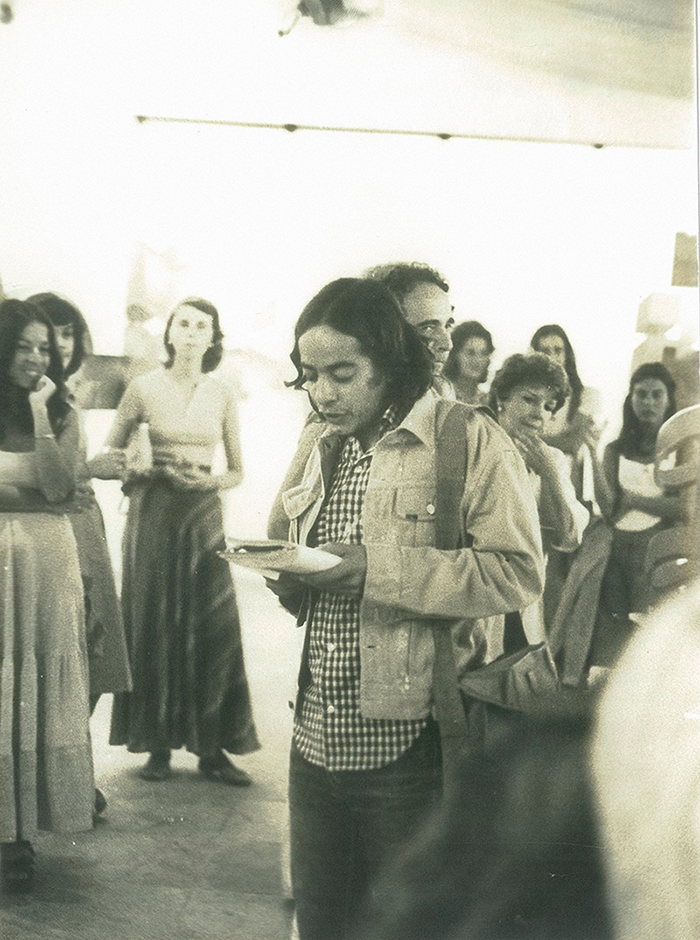

O poeta Leonardo Fróes, que pouco havia frequentado a vida literária desde que se isolou em um sítio nos arredores de Petrópolis (RJ) em 1971, nunca participou de tantos encontros quanto agora. Em mais de cinquenta anos de trajetória na poesia, um dos únicos lançamentos que organizou — conforme relembra ao encontrar algumas fotografias desse dia — foi do livro Anjo tigrado (1975), para pagar os custos da impressão que ficou devendo a um tipógrafo holandês que possuía uma pequena oficina no município onde morava. Quase todos os seus livros saíram em edições artesanais, custeadas pelo autor, em tiragens pequenas — até Argumentos invisíveis (1995), o sétimo livro de um total de dez, publicado pela editora Rocco e vencedor do Prêmio Jabuti.

A reunião de sua obra completa, lançada recentemente pela Editora 34 no aniversário de 80 anos do poeta em edição à altura de sua história, praticamente sela um percurso de uma vida dedicada ao trabalho com a poesia.

Desde a estreia de Fróes com Língua franca (1968) até seu décimo primeiro livro — A pandemônia e outros poemas, publicado dentro da sua Poesia reunida (1968–2021) —, há a marca de uma obra única e acabada, elaborada com a liberdade e a paciência (“dos anjos e dos doidos”, como diz em Bem secreto) de quem viveu grande parte de sua existência em meio às plantas, aos livros e aos animais. Seu sítio no distrito de Secretário, em Petrópolis, que conserva até hoje e onde passa alguns dias por semana, é habitado por uma variedade de bichos que vêm se alimentar, como jacus, quatis, esquilos e macacos, já que foi reflorestado ao longo das décadas com árvores frutíferas.

Por outro lado, Fróes vem sendo mais solicitado a dar entrevistas, participar de eventos e escrever prefácios, o que quase sempre aceita — acabou de finalizar um ensaio sobre a obra de Alberto Caeiro, que terá sua poesia reeditada nas próximas semanas, e voltará à Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), cujo mote de 2021 parece nascer de dentro da sua obra: literatura e plantas.

Em 2016, em sua primeira participação no evento de Paraty (RJ), o poeta leu alguns dos seus poemas e deu um depoimento marcante sobre a sua relação com a natureza. Na ocasião, até ser reconhecido na rua ele foi. Fróes conta que, no dia seguinte ao evento, um homem chateado lhe apontou o dedo em um café de Paraty reclamando que havia vertido lágrimas em sua palestra. No ano anterior, o poeta teve também uma antologia de sua obra publicada, Trilha, a partir da qual muitos leitores de poesia das novas gerações — como eu — passaram a conhecer seus poemas.

***

No caso da Poesia reunida, no entanto, o que temos em mãos é não apenas um conjunto de poemas exemplares, mas uma espécie de “estrela da vida inteira”. Ou seja, não se trata mais de uma pequena trilha, mas de um percurso longo, com várias bifurcações e inclusive com paisagens variadas, rurais e urbanas, como em Travessia em barco bêbado, poema até então inédito que relata, em seis quartetos, e em registro de humor, uma pequena viagem do poeta com um taxista alucinado.

Reunidos todos os livros de poesia de Fróes, destaca-se sobretudo o ritmo lento e compassado da construção de sua obra — andamento muito particular do poeta, que poderia ser comparado ao próprio ritmo lento do crescimento das plantas, e que se reflete muitas vezes também no interior de seus versos longos e livres, cada vez menos repentinos, que vão se tornando mais simples e prosaicos, como é o caso em Introdução à arte das montanhas:

Um animal passeia nas montanhas.

Arranha a cara nos espinhos do mato, perde o fôlego

mas não desiste de chegar ao ponto mais alto.

De tanto andar fazendo esforço se torna

um organismo em movimento reagindo a passadas,

e só. Não sente fome nem saudade nem sede,

confia apenas nos instintos que o destino conduz.

Puxado sempre para cima, o animal é um ímã,

numa escala de formiga, que as montanhas atraem.

Conhece alguma liberdade, quando chega ao cume.

Sente-se disperso entre as nuvens,

acha que reconheceu seus limites. Mas não sabe,

ainda, que agora tem de aprender a descer.

Com suas viradas e contratempos, longos intervalos entre um livro e outro, variações de estilo e registro, a obra de Fróes aos poucos passa a testemunhar um novo tipo de relação entre a espécie humana e outras espécies — animais e vegetais. Esta talvez seja a raiz de sua poesia, que se multiplica em outros galhos e troncos, como a sátira de fundo político, o erotismo, o humor, a interrogação existencial, presentes também em vários momentos de sua obra. Seja como for, quase tudo passa pela “confusão” ou a “ausência de distinção” — segundo suas palavras no poema O observador observado — entre a consciência do sujeito e esse estranho outro que pode ser um animal, um galho seco ou uma tempestade.

Alguns de seus mais belos poemas dão testemunhos dessa experiência. Em Despovoação da pessoa, do livro Chinês com sono (2005), descreve-se uma pessoa que conhece a “sensação de liberdade” depois que tudo que forjava seu perfil “foi de repente estilhaçado”. Já em Dia de dilúvio, publicado em Argumentos invisíveis, em meio a seguidas tempestades, quando a água toma conta de tudo, entope a pia e alaga o chão, o sujeito passa por “uma desproteção total violenta” e acaba sendo “dissolvido também”: “[…] flutuando/ como onda inconstante na correnteza”.

Nos primeiros de seus livros, com menos frequência, observa-se experiências semelhantes — a “dessubjetivação” do poeta, para lembrar um conceito de Michel Foucault, parece mais uma conquista lenta de sua poesia do que um programa. O poema Sobrenatureza, do livro Assim (1986), trata de “uma força que me surpreende lá fora/ de mim […]”, e que passa “carregando por exemplo esse galho/ que eu sinto me puxar para o fundo/ do chão […]”. É a própria força (e não a forma) das outras espécies — prossegue o poeta — assim definida como um cruzamento entre vento e musgo.

Daí se explica também por que a poesia de Fróes é mais uma poesia da experiência, não necessariamente da natureza. Não se trata de uma contemplação da paisagem ou mesmo de uma tentativa de descrevê-la no poema, como se fosse um belo objeto — muitas vezes, pelo contrário, a natureza parece se fechar à linguagem e, portanto, à compreensão. Trata-se, antes, de um laboratório da vida — eis o seu aspecto “experimental” — na qual o sujeito, em contato com tal “força”, pode se transformar em outra coisa.

Experimental e também participante, conforme Fróes se apresenta no verso de abertura do poema Anjo tigrado: “poeta fino de temperamento participante muito impressionável”. Este poema, aliás, poderia talvez ser identificado como um divisor de águas de sua obra, que encerra os anos 1970 com os seguintes versos: “Mas um dia cismei/ juntei tudo e joguei fora:/ fui pro mato/ de onde só sairei como um tigre”. Realmente ele sai do mato logo depois, em 1980, como um tigre, quando passa a dividir a sua vida entre a casinha no sítio, em Secretário, e uma nova moradia em Petrópolis — ocasião em que conhece João Cabral de Melo Neto, que possuía uma casa de férias na região, e com ele chega a beber uma garrafa inteira de Pitú.

***

No texto de apresentação de Poesia reunida, o editor Cide Piquet chamou a atenção para a afinidade da poesia de Fróes “com o melhor do pensamento antropológico e ecológico dos nossos dias”. Lendo os seus poemas — escreveu Piquet — é difícil não pensar nos saberes dos povos ameríndios, a exemplo dos relatos de Ailton Krenak segundo os quais indígenas conversam com rios, árvores e montanhas, que para eles são seres vivos, dotados de espírito. Nesse sentido, na poesia de Fróes, que concebe o mundo pela força da metamorfose, uma pedra pode ser uma galinha, a alma pode ser uma planta, a montanha, um deus, e deus, finalmente, pode ser uma casa de marimbondos — conforme seu poema mais conhecido, Justificação de deus.

O tema da “inconstância da alma selvagem”, “traço definidor do caráter ameríndio” que o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (UFRJ) estudou com tanto brilhantismo, seria outra chave de leitura da obra desse poeta. Penso no poema Bonito e contrastado, por exemplo, que encarna a inconstância dentro de seus próprios versos, tanto na decisão da desistência relatada pelo poeta (“Parei/ pensei um pouco mais e resolvi desistir”) quanto também, formalmente, na própria mudança de assunto, sob a forma de um desvio, resultado da “inconstância”, que o poema realiza em seus últimos versos: “hoje é uma segunda-feira em novembro/ o dia está bonito/ muito bonito/ e contrastado”.

Ou seja, como resultado estilístico, sua poesia se move em negaceios e “flutuações” cada vez maiores, em um discurso livre que rumina uma coisa e volta atrás — mesmo porque a beleza, em sua formulação, não se traduz em “uma coisa que deve realmente ser dita”, conforme um verso do poema acima, enquanto o poeta, reles mortal que “não sabe”, pelo menos sabe que não sabe, o que já seria alguma coisa e, no caso do Fróes, seria a própria origem da poesia.

***

Os textos ecológicos que Leonardo Fróes publicou em jornal a partir de 1971 são informados por uma visão semelhante da natureza, como força presente e viva, embora não tão profunda e complexa como ocorre na poesia — uma parte deles será publicada pelo Selo Pernambuco/ Cepe Editora, sob minha organização, no livro Natureza: A arte de plantar, com lançamento neste mês.

Em vários destes artigos, publicados originalmente no Jornal do Brasil em coluna semanal, Fróes argumenta que plantas são “organismos vivos”, e que devem ser tratadas como tal por quem deseja cultivá-las. Se a questão hoje, sob a visão das ciências naturais, possa talvez parecer óbvia, na época não era tanto assim. Basta pensar que as plantas eram estudadas secas, em herbários, e não vivas no campo. Em Revolução das plantas, o neurobiólogo Stefano Mancuso chega a criticar um velho preconceito dessas ciências que propunham estudar a natureza como “objeto”, não como um ente com vida própria.

Dirigida a amadores, a coluna de Fróes tinha como pretexto ser útil a quem vivia em apartamento e quisesse cultivar plantas ou ter bichos em casa. Dava conselhos, relatava experiências e até reportagens ele fazia. Em vários momentos, passa a dar notícias também de descobertas científicas na área de zoologia e botânica. E com o tempo o escritor vai imprimindo em seus artigos um tom literário, aproximando sua linguagem da crônica — com humor, algumas histórias e experiências.

Acredito que esses textos, além do interesse que possam eventualmente despertar pela sua própria natureza, talvez ajudem também a entender a obra poética de Fróes e a sua vida dedicada à ecologia. Se é verdade que há poetas cuja vida precisamos conhecer para compreender melhor a obra, talvez seja este o seu caso. Mas Fróes não quer nem ouvir falar de uma biografia sua. Ao questioná-lo sobre o assunto, ele lembrou de um poema do livro Sibilitz (1981) — que eu ainda não havia notado com atenção.

Chamado enigmaticamente de Passamanaragem, o poema diz que “O passado — que não existe — é talvez/ minha única invenção gloriosa [...]”, e termina com um desses grandes achados de sua obra: “Só a hora presente é o meu país sem progresso/ e sem grandeza./ Só as aves entendem/ o que estou olhando ao longe/ sem pensar mas sentindo/ minha insignificância perfeita”.