3 de maio

Aprendi com meu filho de dez anos

Que a poesia é a descoberta

Das coisas que eu nunca vi

Oswald de Andrade

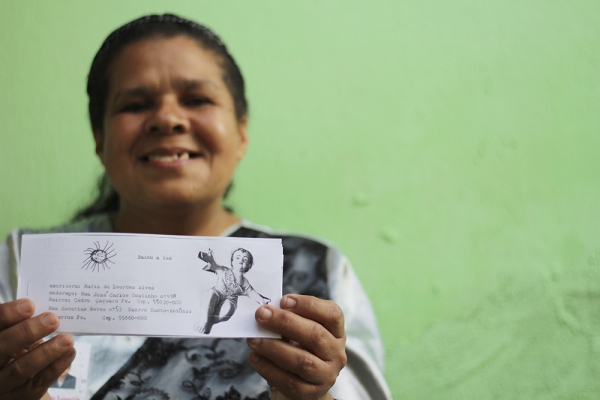

Maria de Lourdes Alves é uma das escritoras mais produtivas de Pernambuco: aos 45 anos, já lançou 25 livros, entre eles Desenvolvimento nacional, Poemas de Caruaru, Raiou a luz, Deus ama seu povo, Orientações alimentar, A vida da mulher, A história de Luiz Gonzaga e Santas missões do século. Consegue aliar a escrita a outras atividades criativas: compõe músicas, pinta quadros, é poeta, faz artesanato. Vende suas produções pelas ruas de Caruaru, 350 mil habitantes, quase 37% dos domicílios com rendimento mensal de até meio salário-mínimo por pessoa. Maria de Lourdes, artista, circula tanto nessa porcentagem quanto pelos salões da Assembleia de Deus: é missionária há 30 anos e de seu trabalho dedicado ao divino retira boa parte da inspiração para escrever seus textos, que misturam história, releituras bíblicas, conselhos sobre bem-estar e bem-viver, homenagens a vivos, homenagens a mortos.

Na escrita de Maria, aprendemos novas palavras: pohêmicas, desageiro, frinha, controlo. Na escrita de Maria, somos, leitoras e leitores, interpelados constantemente pela autora. “Como você ama a si próprio?”, pergunta ela em De bem com a vida, livro feito, como todos os outros, com um design muito particular: folhas A4 cortadas em quase tiras, cada uma delas sendo uma página. Nelas, os textos datilografados aparecem ao lado de desenhos e colagens, muitas delas figuras retiradas de livros escolares. Maria tem vários, que vai ganhando de presente de quem sabe seu gosto pela leitura. Tudo é xerocado e finalmente grampeado. Os livros com mais páginas custam R$ 1, R$ 2. Outros saem a R$ 0,80. As capas são diferentes, mas há uma mesma informação em todos os trabalhos:

escritora: Maria de Lourdes Alves

endereço: Rua José Carlos Coutinho, 938

Bairro: Cedro – Caruaru, PE, CEP 55020-600

Rua Zacarias Neves, n.53, B. Santo-Antônio Bezerros PE

CEP 55660-000

Maria dos dois endereços é uma dessacralizadora, uma terna lança-chamas, que se planta em um espaço simbólico e material não acostumado a uma mulher como ela, religiosa, a pele negra, a origem humilde. O pai era jardineiro, a mãe doméstica, tiveram a única filha que só entrou na escola aos 10 anos de idade, pois tinha medo de ir para a rua. Para ser mais precisa: Maria tinha mesmo medo de fogos, de bomba, de explosão, do barulho que fazia. Ficava nervosa, gritava. Se um político falava na praça, soltavam fogos; se passava uma procissão, também; se nascia uma criança, de novo. “Só quando eu fiz 32 anos é que Jesus me curou.” Não aconteceu nada específico, nenhum chamado, nenhum evento-gatilho. Aos 32, Maria simplesmente entendeu que as explosões não chegariam até ela. Que o medo, não o barulho, poderia silenciá-la. E isso, nunca. Falar e escrever era urgente, tanto que, um ano depois das aulas no Grupo Rui Barbosa, em Bezerros, a garota já sabia ler. Oito anos à frente, escreveria Deus ama seu povo, quando colheu testemunhos de pessoas da igreja e os publicou.

Entre esses depoimentos, há um em especial: ela conta a história de um arrebatamento. Sem entender da Bíblia, passei alguns momentos tentando ajustar aquela palavra entre mim e Maria. Compreendi que o que eu usava para falar de entrega, ela, bíblica, usava para falar de renascimento (pensei depois que são apenas sinônimos que não se conhecem). Assim foi: uma mãe e sua filha haviam morrido. Mas voltaram. De lá, daquele Outro lugar. Foram e retornaram, algo que Maria me conta naturalmente, e eu imagino como é viver esse cotidiano incrivelmente mais amplo do que o meu. Eu não preciso acreditar para saber que é tudo verdade: está escrito no livro de Maria, que leu em I Tessalonicenses 4:16-17: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. “Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.”

Achamos, as duas, bonito: encontrar alguém nos ares. Ser arrebatado. Maria acreditou que isso aconteceria com o pai, Luís, que morreu no ano passado aos 97 (Elvira, a mãe, faleceu em 1993). O arrebatamento não veio, apesar da vigilância da filha, que esperou ver o jardineiro retornar do Outro lugar. Tem um quase choro, quando fala do homem que homenageou no livro Pai Luís, meu herói, escrito quando ele ainda estava vivo. A cada aniversário dele, Maria de Lourdes xerocava mais exemplares e distribuía nas ruas de Bezerros, onde morou antes de seguir para viver em Caruaru. “Achava que ele nunca morreria.” Sim, Maria acreditava.

Tem que repetir, dado que hoje é raro: Maria acredita muito e acreditar é algo que ela faz muito bonito. No dia em que a conheci, estava sentada em um pequeno restaurante, ao ar livre, sentindo um pouco de frio. Quando a mulher de estatura baixa se aproximou, saia longa, casaco e gorro, mostrou as mãos cheias de exemplares de Orientações alimentar. “Eu escrevi, é sobre cuidados que temos que ter com a comida, porque tem hora para a gente consumir certos alimentos, entende minha filha?”. Citou que tinha formação em medicina natural, podia cuidar de dores, aliviar tormentos. Levei três exemplares – entre as ilustrações feitas com lápis e/ou caneta, vemos a própria Maria interpretando uma mulher passando mal – e senti o imediato desejo de falar da escritora do Bairro do Cedro para todo mundo (mais do que nunca, no Brasil desencantado, é urgente compartilharmos a beleza).

Semanas depois, convidei-a para conversar com estudantes universitárias e universitários sobre sua produção. Ela apareceu com uma tiara de pequenas rosas, um blazer, a saia longa, a sacola de plástico nas mãos. Entrou no espaço colorido e tecnológico, uma tela de cinema curva ao lado de luzes neon, com a naturalidade de quem chega nos salões da Assembleia de Deus desde criança. A sala lotada, microfones ligados, bancos altos. Maria, confortável, olhava e sorria para aqueles outros saberes tentando compreender o saber dela. Falou da máquina de datilografar, das tesouras que passeiam nos livros escolares e de lá retiram meninos e meninas, homens e mulheres, flores e animais. Renascem ressignificados nas folhas A4 grampeadas e tornadas obras. Pergunta de professora, de designer, de jornalista, de futura cineasta. Fotografias, muitas. Gente filmando, porque tudo agora pode ser capturado. A autora explicava o que queriam saber e finalizava dizendo, várias vezes: “a paz do Senhor.” Sob o neon e a tela curva de cinema, Maria era, além de escritora, de compositora, pintora, artista, missionária. No começo, algum estranhamento. Depois, o entendimento. Maria só queria abençoar, mas não desejava, ao contrário da plateia, capturar ninguém.

Momentos depois, ela e sua tiara de rosas miúdas circulavam em redes sociais, imagens que ela nunca viu. Maria não usa nenhuma, não faz parte de grupos virtuais, nem tem telefone celular. Costura suas relações no ziguezague diário feito entre o Cedro e o Centro, entre o Centro e o Salgado, entre o Salgado e Divinópolis. Sai à tarde ou à noite, em dias mais quentes. Volta às 22h, 23h, depois de espalhar seus livros. Dá uns R$ 200 por mês.

Lá, na casa pequenina na qual mora, há quem chame de quartinho, criou um imenso lugar: a Universidade Histórica, o nome do escritório onde trabalha na confecção de seus livros e objetos (bandeiras, marcadores de página etc.). Foi ali que datilografou no papel: “Como devemos viver de-bem-com-a-vida? Nos amando, ser-mos cuidadoso, ser-mos paciente, alimentando-nos bem”. É um assunto recorrente na obra da escritora, que em Orientações alimentar recomenda as comidas mais indicadas para manter uma boa saúde. “Se o ser humano ou qualquer um ser vivo está com sede não vai tomar água morna, tem que ser frinha. Pra não ofender.” Maria não gosta de nada que ofende.

Ela, falando do corpo e da alma, escreve o que pratica: tem explícito apreço por si mesma, algo fundamental para sua rotina diária como dessacralizadora. Entra nos restaurantes, bares, lanchonetes e lojas de Caruaru levando uma sacola grande de plástico com seus trabalhos. Convida-se a adentrar. Abre as portas. Já foi convidada a deixar vários espaços – inclusive a padaria/restaurante na qual se sentou para tomar um café e conceder a entrevista para esse texto. Mas lá estava ela de volta, atenta, serena, falando sobre sua vida, calando-se quando eu escrevia algo para me ajudar a anotar sem perder nada. O silêncio me incomodava. “Pode falar, Maria.” “Não, eu espero.” Ao impor-se suavemente nas calçadas da Avenida Agamenon Magalhães, onde estão localizadas concessionárias e lojas de decoração, delicatessens e roupas de grife, ela, lança-chamas, subverte a ordem da homogeneização de pessoas e comportamentos que caracterizam não só as grandes cidades, mas as médias, como Caruaru nos ensina. “A gente espera que o tempo melhore as coisas. Aqui, mudou. Mas não acho que para melhor.”

Não escreve sobre política, mas realiza uma espécie de militância muito particular, tanto com sua presença-fissura quanto vendendo pequenas bandeiras de papel. Faz de Caruaru e do Brasil, também usando máquina de fotocopiar. Algumas são vendidas com os livros, assim como os marcadores de páginas que ela corta com tesoura. Um artesanato autoral, intuitivo, próprio.

Ganhei um de presente: é um pedaço de papel pequeno, verde, brilhante, cheio de pontas. Custa R$ 0,50. Observo atentamente o objeto delicado antes de guardá-lo na minha agenda. “É uma árvore”, ela explica. Atrás do papel há uma palavra escrita, não consigo compreender a princípio e pergunto a Maria o que é. Quando ela me responde e meu coração dispara. Novamente sinto inveja não só do cotidiano tão mais amplo daquela artista, mas de sua imensa clareza das coisas, a clareza e a inteligência de quem não tem medo de articular o mais óbvio. A clareza que só uma intelectualidade não ritualizada e não afeita a continências, livre para articular vida, morte e maravilha, é capaz de produzir:

“Sombra.”