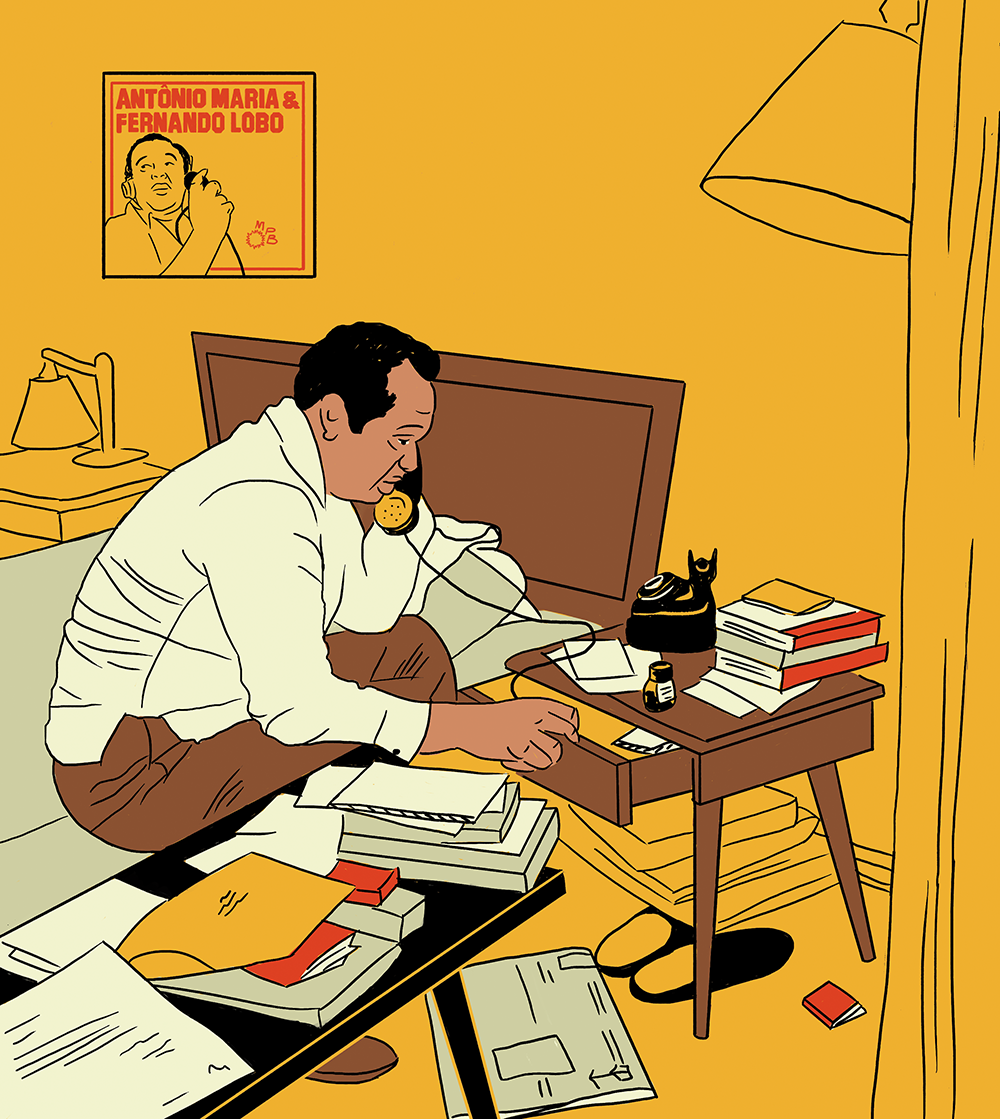

De todos os cronistas da sua geração, a chamada Era de Ouro da crônica, Antônio Maria (1921-1964) foi o único a não publicar livro. O modo como levou a vida, excessivo e desregrado, sugere uma explicação: trabalhou muito e morreu cedo. No âmago da vida noturna do Rio de Janeiro, se dividia ao mesmo tempo em várias frentes de trabalho, no rádio, na televisão, no jornal, nas boates. A impressão que se tem, ao ler o pouco que foi produzido sobre ele, é a de um homem interessado apenas em desfrutar a noite, confiando à posteridade a valorização de sua obra. A ausência em livro seria, então, uma espécie de charme desse personagem enfronhado na boemia, como se tivesse optado por seguir pelas margens.

No entanto, a ausência em livro de um dos principais cronistas de seu tempo é mais sintomático do que parece. Maria viveu a exposição máxima do gênero, que, além do suporte físico, também dispunha de espaço nas programações das rádios. Escreveu em prestigiosas revistas, como a Manchete, e publicou nos jornais mais relevantes do Rio de Janeiro. Era amigo de Rubem Braga e Fernando Sabino, fundadores da Editora do Autor, responsável pela consolidação definitiva das antologias de crônicas no mercado editorial. Não faz sentido, portanto, que Maria simplesmente tivesse se atrapalhado e esquecido do plano do livro. Ele tinha o talento necessário, a popularidade desejável e a estrutura toda à disposição. Alguma coisa mais profunda, como uma recusa ou um receio, tinha de haver. Algo que o motivasse intimamente. Foi a partir dessa ideia, a de procurar um motivo de deslocamento, que me propus a estudar a obra literária de Antônio Maria. E o que encontrei foi um autor mais complexo do que imaginava.

Só quatro anos após a sua morte veio a primeira antologia de crônicas. Publicada em 1968 pela editora Saga, é uma seleta de Ivan Lessa, com apresentações de Vinicius de Moraes e Paulo Francis. Trata-se de um esforço coletivo de amigos, uma homenagem póstuma muito mais à memória que à obra do autor. Isso se nota pelo abrangente tom inclusivo do livro. Em pé de igualdade, reuniu-se um pouco de tudo que Maria fez em prosa: além das crônicas, muitas aleatoriedades jornalísticas, como pequenas notas e respostas a cartas de leitores. Embora graciosas, essas notas rebaixam a qualidade do conjunto no sentido de valor literário. Trazem a personalidade e a bossa com que Maria irradiava nas mesas das boates, mas acinzentam o verdadeiro valor de sua pena. É como se Maria, que sempre se empenhou em se demonstrar vulnerável e afetuoso em suas composições, tanto na crônica quanto na música, tivesse conseguido demarcar limites para críticos e leitores, que o tratavam muito mais como personagem do que como escritor. Esse comportamento editorial pautou as antologias posteriores, ficando evidente que os organizadores de Maria nunca o encararam como um escritor cuja obra fosse capaz de se sustentar sozinha.

Braga e Sabino, para ficar nos cronistas já citados, também se valeram de recursos jornalísticos para preencher suas colunas, muitas vezes diárias. Drops e pequenos comentários dispersos com frequência aparecem em seus espaços de crônica. Mas nada disso ficou. Na passagem do jornal para o livro, selecionaram, revisaram, arrumaram. Maria, não. Adiou e se esquivou tanto dos convites para organizar uma antologia que acabou sem selecionar o que consideraria relevante. Pelo recorte afetivo dos amigos, muita coisa importante ficou de fora.

O Maria que conhecemos pelas antologias póstumas não é o mesmo cronista que encontrei nas pesquisas pelos acervos dos jornais. Ou melhor: é, mas em parte. Uma leitura atenta de seus movimentos nota um esforço constante de diálogo com os grandes cronistas. Maria foi um artista múltiplo que nunca deixou de mirar a realização literária, apesar de sua imensa insegurança em figurar ao lado de cronistas com muito mais bagagem literária. Afinal, Maria é o único que veio de baixo para cima — naquela década de 1950, quando a nova estrutura social permitiu que escritores ganhassem sustento com a publicação de crônicas, muitos praticaram o gênero e todos vieram de outros registros da literatura. Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes, Cecília Meireles e Paulo Mendes Campos vieram da poesia. Mário de Andrade, Rachel de Queiroz, Clarice Lispector e Fernando Sabino migraram da prosa de maior fôlego. Rubem Braga, cria do próprio jornal, é um caso particular e logo ascendeu à condição incontestável de “escritor puro-sangue”. Maria, por outro lado, surgiu do registro da oralidade, do mundo do rádio, da experiência como speaker. Era natural, portanto, que pensasse dispor de menos ferramentas que os colegas.

Somente em 1996, pouco mais de trinta anos depois de sua morte, surgiu o primeiro trabalho biográfico sobre ele. Fruto de uma parceria entre a editora Relume Dumará e a prefeitura do Rio de Janeiro, a coleção Perfis do Rio publicou Noites de Copacabana, do jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, um perfil sobre a vida carioca de Maria. Essa mesma coleção, num trabalho admirável de preservação de memória como política pública, perfilou diversos artistas de outros estados que fizeram sua vida no Rio. Estão lá, muito bem retratadas, as andanças de Maria pela noite de Copacabana. O recorte geográfico atende ao intuito da coleção, mas estranhamente sobreviveu à ampliação do perfil, transformado em biografia pela editora Objetiva, em 2006. Assim, Antônio Maria, pernambucano de Recife que passou parte da infância nos engenhos do avô, próximos ao estado de Alagoas, que morou em Fortaleza e se formou profissionalmente em Salvador, ficou com a vida restrita à cidade que escolheu para si. Nada, ou quase nada, se fala de sua profunda conexão com Recife, evocada com frequência pelo cronista elegíaco que se deixa tomar pelos cheiros do Rio Capibaribe ao descrever o Sena ou o Danúbio. A mesma iniciativa responsável por reacender o interesse em torno de Maria acabou por delimitá-lo a alguns quilômetros de distância, entre as boates de Copacabana. O excesso daquela névoa existencialista das casas noturnas ocultou questões estruturais de sua literatura.

A reconstituição da vida no Recife, por exemplo, é significativa a ponto de constituir um núcleo importante de sua prosa, destacando uma veia memorialística relevante para a cristalização de seu estilo literário, de natureza abertamente confessional, numa linguagem mesclada de temperos, odores, notações líricas e sociais, pitadas de afeto e de agressividade. Não é exagero dizer, portanto, que a literatura de Maria ainda está por ser plenamente realizada.

Além disso, há fatores sociais que podem ter contribuído para esse deslocamento. Com frequência, sua origem nordestina era motivo de ataques e descrições maledicentes de colegas. Na imprensa do Rio, aparecia como “o nordestino”, “o pernambucano”, “o nortista” e até mesmo “o baiano”. Apesar da grande quantidade de nordestinos desempenhando papéis de destaque na capital, sobretudo na indústria artística, o preconceito era palpável. Lá, o sotaque recifense representou uma barreira em sua primeira tentativa de estabelecimento profissional, como locutor da Rádio Ipanema. O mesmo sotaque, por outro lado, o livrou de uma noite na prisão, descrita na crônica A senha do sotaque — o guarda, identificando no detido o acento de sua terra, deixou que partisse seu conterrâneo, num gesto de irmandade silenciosa muito reveladora das dinâmicas sociais a que estavam submetidos os nordestinos tentando a vida no Rio.

Por fim, um elemento de enorme relevância que certamente colaborou com o ocultamento de Antônio Maria é sua ascendência negra — o único entre os grandes cronistas do seu tempo. Questão ainda a ser desenvolvida pelos pesquisadores, se não chega a aparecer em primeiro plano em sua obra, certamente compõe o quadro de dificuldades que enfrentou no Rio de Janeiro. Em suas memórias, Jô Soares relembra um episódio em que o desbocado apresentador Flávio Cavalcanti atacou Maria em seu programa de televisão, chamando-o de mulato. “Claro que eu sou mulato. Como 99% da população. Mulato não é insulto, é constatação”, teria respondido o cronista.

Todas essas questões acabaram por fortalecer a tendência em legar para Antônio Maria o papel de um personagem. Muitas vezes, uma caricatura extravagante que, hoje percebo, é exageradamente grosseira. Uma imagem que foi sendo desfeita à medida que eu descobria as nuances do cronista, ao passo que compreendia suas trajetórias como as de um artista que se soube, desde muito cedo, deslocado no mundo.

Antes de morrer do coração, Maria deixou pronta sua última crônica: Uma velhinha. É sobre uma senhora que sempre se torna o centro das atenções no restaurante que frequenta. Leva os próprios talheres e não abre mão de suas manias e gostos. “A velhinha, tão bela e frágil por fora, magrinha como ela é, se a gente abrir, vai ver tem um homem dentro. Um homem solitário, que sabe o que quer e não cede ‘isso’ de sua magnífica solidão.”

Não passa despercebido que a palavra final de Antônio Maria tenha sido “solidão”. A solidão foi o fantasma que rondou sua vida, o eixo de sua obra literária, o filtro de sua visão de mundo. Foi sua verdade íntima e o vazio que o consumiu por dentro. Descrente de si, nunca encarou como literatura o que escreveu. Esquivou-se do projeto do livro, compromisso sempre adiado e no fim desfeito por uma sequência de golpes árduos. Privou os leitores de um conjunto trabalhado de suas crônicas. Tinha consciência de sua imensa volubilidade mas tudo indica que, na fase final da sua vida, encararia uma vez mais a ideia do livro. Não deu tempo. Assim, Vento vadio, título que chegou a pensar para uma antologia, se desfez no ar.

Bem a tempo de comemorar seu centenário, num esforço de completar esse trabalho que Maria apenas iniciou, a editora Todavia publicará, no fim do ano, uma antologia capaz de fazer justiça à completude de sua literatura. Um livro que o coloque enfim, para espanto do próprio, ao lado de nossos maiores cronistas.