Ao escrever Rio-Paris-Rio, uma ideia-base me moveu. Mais do que uma ideia, uma obsessão. E, obsessiva, precisava falar disso: até que ponto as decisões políticas de uma nação influenciam os corpos, os afetos de seus cidadãos, e como se defendem esses indivíduos, quando tocados, violados, pela bestialidade da História. Reflexões, pesquisas e muita ficção resultaram nesse meu novo romance sobre amor e política, que traz a simplicidade e a complexidade das grandes paixões – sejam elas afetivas, eróticas, autoritárias ou utópicas.

Quis pensar ficcionalmente a paixão em estado bruto: sua natureza, seus excessos. Não por acaso Rio-Paris-Rio (recém-lançado pela editora Rocco) se passa nos revolucionários anos 1960-70, quando o mundo dava uma volta imprevista na sua rotação regular, e a juventude mudava tudo o que até então se entendia como juventude. Movimentos libertários explodiam em vários países, enquanto o Brasil vivia o auge da repressão militar e da censura.

O mundo é sistematicamente chacoalhado por violências e por reações violentas a essas violências, mas existem alguns nós históricos mais pesados, nocivos, que parecem jamais desatar. Profundamente traumáticos, pairam no ar, estão sempre aí, num ir e vir perverso, tipo vou-ali-e-já-volto, sem que nações saibam lidar com isso, num eterno desconforto com o que um dia foram ou fizeram. A ditadura no Brasil dos anos 1960/70 é o nosso nó górdio, um passado recente e assombroso: um espectro.

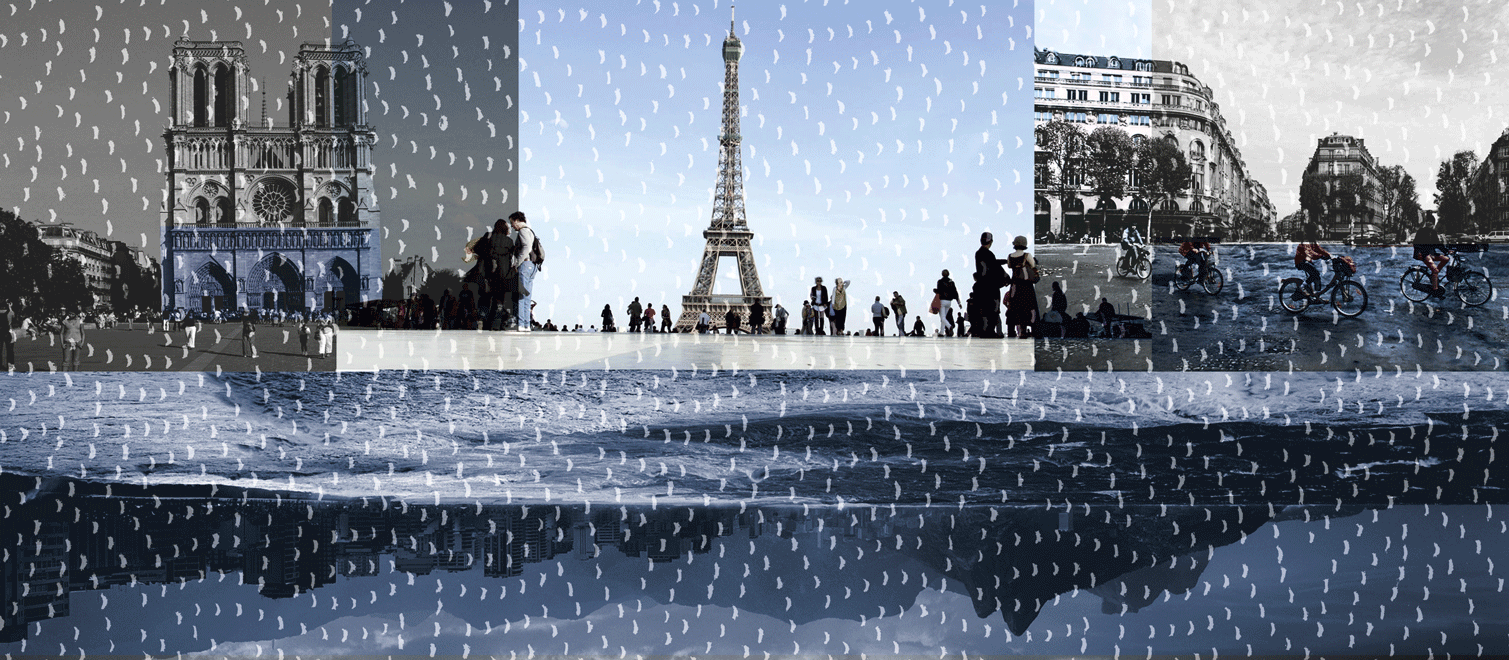

Cada um à sua maneira, os personagens de Rio-Paris-Rio, Maria e Arthur, tentam fugir justamente desse espectro. Encontram-se ao acaso em Paris, a cidade da literatura, da simetria, de toda a beleza concreta de que o humano é capaz. Passeiam pela capital das artes, dos monumentos, e também pelo avesso do cartão-postal: a cidade dos boêmios e clochards debaixo das pontes. Vivem intensamente o Maio de 68 ao lado dos estudantes franceses nos bulevares, mas no fundo estão mesmo revolucionados um pelo outro, exilados um no corpo do outro. O que importa, afinal, é fugir do espectro.

Certos de que a distância geográfica afasta a barbárie do país de onde vêm, levam a paixão ao limite. Enterram o passado num cemitério de famílias e se acreditam muito maiores do que tudo aquilo que os formou (a genealogia, a ditadura). Rebeldes, buscam outras terras, recusando o autoritarismo em seus corpos e afetos.

As cidades têm importância extraordinária na minha ficção. Portanto, assim como em O passeador (meu romance anterior), o Rio de Janeiro da belle époque regia os passos do flâneur Afonso, a Paris dos anos 1960/70 rege os movimentos de Maria e Arthur (nome este, aliás, d’après Arthur Rimbaud).

Tendo eu mesma morado na capital francesa por tantos anos, não foi difícil inventar personagens e fazê-los circular por itinerários urbanos, às vezes até segui-los, persegui-los, na cidade de ontem e de hoje. Sendo eu mesma estrangeira em Paris, pude ainda acompanhá-los na doce e difícil travessia que é passar de turista à imigrante: sendo que Maria é uma estrangeira oficial (estudante da Sorbonne) e Arthur um clandestino (poeta e artista de rua).

De início, embriagados por tanta liberdade, só com o tempo os dois vão se perceber forasteiros, ou mesmo foragidos, meio estranhos meio intrusos, na grande festa que é Paris. E o endurecimento do regime militar no Brasil nunca deixará de assombrá-los, obrigando-os, a certa altura, a se posicionar política e afetivamente.

No longo processo de criação de Rio-Paris-Rio, que durou quase cinco anos, senti como se todos nós, Maria, Arthur e eu, fugíssemos juntos de um mesmo espectro. Eles escapando da juventude sob o jugo da ditadura, eu da minha infância nos anos da ditadura. Afinal, nasci num Brasil recém-empossado pelos militares e fui criada numa bolha de desinformação. Só soube da tortura e do assassinato de opositores do regime quando acordei do longo sono de ignorância infantil (isso a que chamam inocência). Precisei ler os relatos autobiográficos dos que voltavam do exílio (de Fernando Gabeira, principalmente), já na adolescência, para saber do mal que me tinha cercado nos anos mais caros da minha formação. Ao final da leitura, o horror ficou entalado.

Desde a Anistia, os mais diversos e ótimos livros foram escritos sobre aquele período, muitos mistérios sobre o regime ditatorial elucidados, outros nem tanto. Por isso, cada vez mais, precisamos falar sobre a ditadura. De forma direta ou sutil, na não ficção e na ficção, ou com a criação, por exemplo, de memoriais que já deveriam existir no Brasil, a exemplo dos que existem na Alemanha e em outros países da Europa em tributo às vítimas do nazismo.

Gosto especialmente de uma passagem de Rio-Paris-Rio em que menciono as sirenes que tocam em Paris, toda primeira quarta-feira do mês, ao meio-dia, produzindo um som perturbador. Trata-se de uma herança da Segunda Grande Guerra, um teste que a Prefeitura faz, para verificar se realmente funcionariam diante de um ataque externo. Turistas nem ouvem, é preciso morar na cidade para escutar e se impressionar com o significado desse ato. Todo mês, sirenes soam só para lembrar os parisienses da guerra, da ocupação nazista, do quanto precisam estar atentos e fortes.

O recente retorno de pensamentos e atos fascistas no Brasil de hoje, com gente pedindo a volta do governo militar sem a menor ideia do que significou na carne a brutalidade do regime, com pessoas elogiando torturadores em passeatas e até dentro do Congresso Nacional (!), só mostra que, sim, é imperativo falar sobre a ditadura, investigá-la, ficcionalizá-la. Rio-Paris-Rio é meu romance-sirene, meu humilde tributo a todos os que resistiram. E a todos os que resistem.