Não é de hoje esta relação estreita, íntima, entre o flâneur e o detetive. Para nossa alegria, Walter Benjamin já tratou dela naquele seu monumental bloco de notas chamado Passagens. Citou Baudelaire, Poe, Dumas, Balzac, Dickens, Hugo, índios moicanos e homens-sanduíche. Falou em “caçadores no cenário urbano” e “observadores implacáveis”. Assunto velho, mas inesgotável em suas implicações.

Um pouco antes de Benjamin, João do Rio, em sua clássica conferência A rua, também ensaiou uma analogia policialesca, dizendo que o flâneur era “uma espécie de secreta à maneira de Sherlock Holmes, sem os inconvenientes dos secretas nacionais”.

Bem, acredito que o cronista é um cortejador de coincidências. E por isso nunca pude deixar de reparar nesta, em especial: minhas primeiras leituras, na infância, foram os cronistas e os autores policiais. Não sei se na época eu já notava entre eles algum parentesco, além do fato de que ambos os grupos pareciam escrever diretamente para mim, ou para os leitores em geral. Mas sei que somente ao finalizar meu novo livro de crônicas, Detetive à deriva, é que me bateu a certeza de que o cronista é, ou deveria ser, uma espécie inapetente de investigador. Um detetive inverossímil e quase metafísico, sem caso e sem cliente, condenado a rondar a cidade, atrás de um enigma que valha a publicação e lhe cubra os honorários. Ainda bem que ele não é pago para solucionar nada, pois sua praia não é a lógica. Seu forte é o seu desempenho cardiorrespiratório, a parceria entre suas pernas e seu coração. Andar e amar, suporiam os mais românticos.

Então estamos falando de crimes? Pode ser. Não à toa, para o meu primeiro volume de crônicas, Nós passaremos em branco, de 2011, escolhi uma epígrafe de Alberto Mussa. Uma frase curta que pesquei de seu surpreendente romance policial O senhor do lado esquerdo: “O que define uma cidade é a história de seus crimes”. A ideia já estava lá, mas creio que apenas em Detetive à deriva — uma continuação natural de meu trabalho anterior, Asa de sereia, de 2013 — é que fui assumir conscientemente este papel, não de historiador, mas de narrador de mistérios. É que as cidades se tornaram casos insolúveis. O que não nos dá o direito de arquivá-las.

Aos que não me conhecem, já passou da hora de contar que a cidade que me persegue é Curitiba. E de Curitiba, neste texto, isto é tudo que direi: que nasci nela, em 1973, num típico subúrbio subtropical, o Capão Raso, e que ainda vivo por aqui, só que no Centro, perto da Boca Maldita. Do bairro à Boca são 30 reais de táxi, ou 30 minutos de biarticulado. É a distância que cobri no mundo em mais de 40 anos.

Na verdade, tentei evitar, mas há outra coisa que preciso dizer sobre Curitiba: foi ela quem engendrou meu livro, não eu. Embora o livro não seja dela, e ela, na maior parte das vezes, nem se reconheça nele.

Aliás, aproveito a deixa para declarar: não é tarefa dos cronistas promover, entre eles e os leitores, qualquer tipo de identificação. É certo que é isso que se espera deles, mas não, está errado. Muita gente quer que seus cronistas pensem como elas, que corroborem suas opiniões e idiossincrasias. Mas não, os cronistas não têm que corroborar nada, e até lhes falta poder de definição. O ideal, para um cronista, é favorecer a identificação entre seus leitores e as pessoas que retrata, entre eles e a cidade que julgam conhecer. É essa a ponte vital, e é o que tento construir enquanto escrevo, apesar de não planejar muito bem o que faço — e por uma razão evidente.

Um cronista, ao escrever, não pensa no livro que porventura vá nascer daquele borrão apressado, e,sim, no prazo que lhe deram para entregá-lo. Cada crônica é um livro inteiro, uma obra fechada que, por acaso e com sorte, poderá conversar com outras crônicas, anteriores ou posteriores àquela. A função de compor um livro, para ele, vem depois do trabalho de escrevê-lo. É, antes, um trabalho de seleção, um serviço de leitor, e aí está outra coincidência que merece menção: o cronista, ao preparar um livro, é mais leitor que escritor.

Assim, quando escrevia os 69 textos que integrariam Detetive à deriva, eu não pensava num livro hipotético. Nem sequer planejei qualquer uma daquelas crônicas. Elas me surgiam de acordo com o que ia vivendo, na correria dos fechamentos, naquela obrigação de produzir uma peça literária decente da noite para o dia. E é por isso que elas retratam, ou talvez deformem (como acontece em meus outros livros), o meu dia a dia.

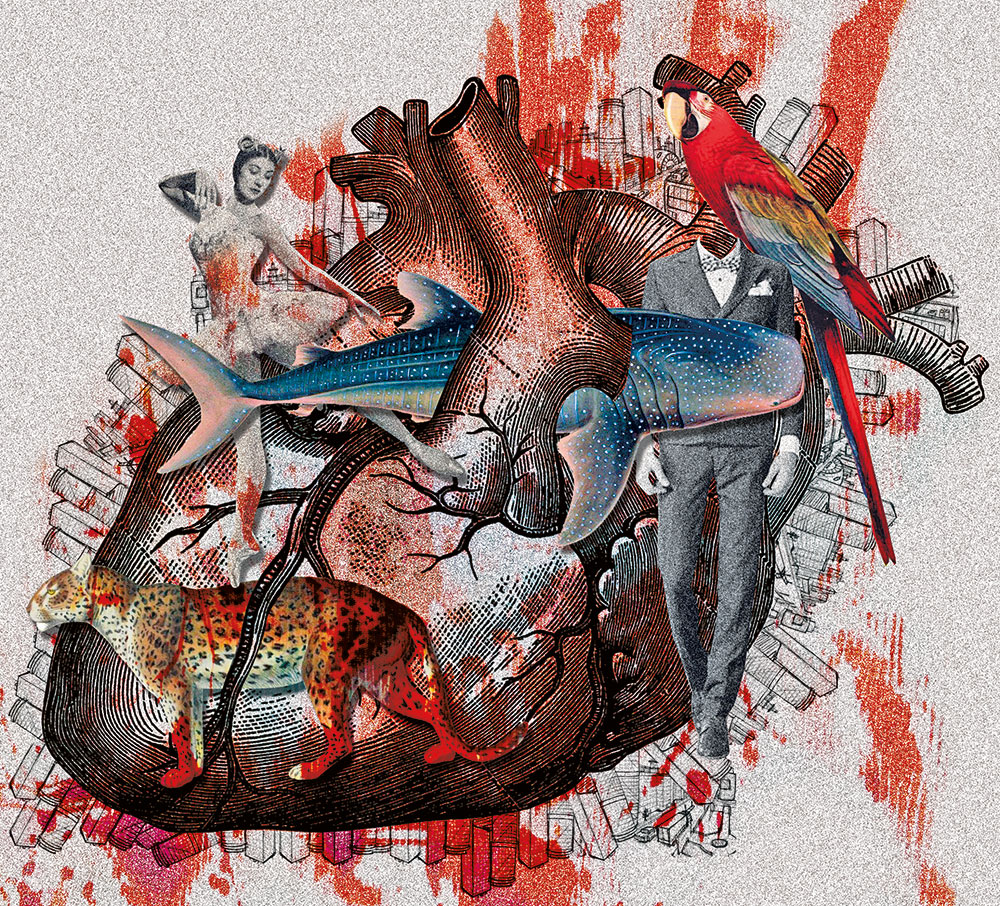

Estão lá, nessas crônicas, o nascimento de minha segunda filha, a nossa busca por um apartamento novo, os assassinatos cometidos na minha quadra, brigas de rua que presenciei, acidentes de trânsito, vendavais noturnos, dramáticas visitas à padaria, viagens ao litoral, sonhos e insônias, lembranças suburbanas, reminiscências de leitura. Estão lá prostitutas, bispos, malandros, urubus, travestis, onças, cães, papagaios, sabiás, peixes, faxineiras, crianças, bailarinas, vagalumes, loucos, baleias, mortos, cegos. São os personagens que vêm se apresentar ao cronista, sem querer, de modo desordenado e, num primeiro momento, impossível de se apreender como literatura. É somente na hora de escrever que o cronista vai ponderar — e improvisar — sobre o sentido de cada encontro. E somente na hora de escolher os textos que vão entrar num livro, é que ele terá a oportunidade de conectá-los, de ler e editar o que sentiu e investigou durante tantos anos.

Foi nessa fase final, a da edição, que detectei, em minha narrativa, certo tom detetivesco. Sim, o cronista é o investigador que ainda não chegou à conclusão alguma, que vaga por aí em busca de clareza, mas só vê aumentar, desgraçadamente, o seu fraco pela dúvida. Um cronista deverá representar, talvez, a confusão de seu tempo, e todos os tempos foram confusos à sua maneira, todos se debruçaram sobre o seu próprio poço sem fundo, sua escuridão particular, sua ideia de caos. Por isso, na epígrafe de Detetive à deriva, roubei uma frase de Raymond Chandler: “Parecia uma boa vizinhança para se cultivar maus hábitos”. É uma fala de Philip Marlowe, em O sono eterno. Marlowe era espirituoso, divertido, durão, sentimental, confuso. E um grande frasista. Era um ótimo narrador, mas, ao fim de suas aventuras, estávamos todos tão perdidos quanto ele.

É por aí. Como alguns detetives, o cronista nos serve de guia e lembrete. É dele a mão que nos é estendida no labirinto, e é dele a voz que nos diz: “Calma, estamos perdidos”.