Na sala de jantar, vazia, colocamos o café sobre a mesa, e agora, com todos os gráficos perfeitamente dispostos na bancada de vidro, um relógio que marca o horário de começar a obra. Botar a máquina pra girar. Então: mesa de vidro, 18h. Você tenta maquinar um romance. Um primeiro romance.

Você sempre parte de algum ponto: uma hora e um lugar. O telefone é desligado e começa-se a escrever. O zunido da caneta, ininterrupta, sobre o papel, enche a sala. É só tinta, claro. O caderno começa a ser preenchido com tinta. E a tinta vai formando mundos: pessoas de tinta, cidades de tinta, lembranças de tinta.

Mais cedo, tinha uma matéria de chuvas pra fazer. Por isso chego tarde neste segundo turno de trabalho. 18h. Chego tarde e com os sapatos molhados quando sento à mesa para produzir. Seria um grande passo. E você tem que partir de algum ponto.

Você parte de uma frase: O fim do mundo chegou cedo dessa vez.

***

Matéria de chuvas. É como o repórter do caderno de cidades passa a chamar aquelas coberturas de alagamentos, deslizamentos...

***

E você parte de coisas práticas e claras: de que uma frase curta pode parecer ainda mais forte quando precede uma maior. De o travessão destacar as falas como se elas desligassem o som de fundo. Você parte do que acha que os outros irão dizer. O que este personagem diria?

***

...quanto às pessoas que perderam tudo no desastre, os entrevistados que sofrem as consequências, os repórteres chamam: “personagens”. Tem sido assim há séculos. Desde que as chuvas são chuvas. Eles mesmos também têm suas práticas seculares. Por exemplo, sempre tem alguém dizendo no depoimento, sobre as chuvas: Parecia que o mundo ia se acabar.

***

Enquanto escrevo, minha personagem se chama Érica e ela está no meio da rua. As poças d’água se espalham pelo pavimento. Elas molham a barra da calça e os coturnos chiam soltando pequenos jatos toda vez que ela pisa. Dá grandes passos. Mas em que direção? Onde essa personagem pensa que vai?

***

O mundo acaba o tempo todo. Ou parece que ia se acabando. Todo ano. A cada chuva.

Aí as pessoas perdem tudo e um repórter é enviado para fazer a matéria sobre o assunto. Mas ainda mal tinha começado março. Estava meio cedo. Todo mundo desprevenido, inclusive eu: a repórter, verde, com pouco tempo de experiência na editoria, sem conhecer as “fontes” e sem usar galochas. Eu voltava para a redação, depois pra casa, com o fim do mundo, o deles, nas costas e com as minhas botas encharcadas.

***

Enquanto Deus não está olhandofoi minha primeira máquina. E começa com essa frase: O fim do mundo chegou cedo desta vez — porque era o começo de março, ainda — e eu escrevo: Subo a ladeira.

Porque você precisa partir de alguma coisa. Você tenta captar tudo o que houver ao seu redor. Num raio de cem metros, de cem quilômetros ou de cem anos. Toda a cidade fica um pouco distorcida e entra, feito água, na sala de jantar.

A rua de paralelepípedos está vazia apesar de não passar das oito da noite.

Você parte do fato que a chuva já passou. Mas as poças, e as pessoas desabrigadas continuam lá.

***

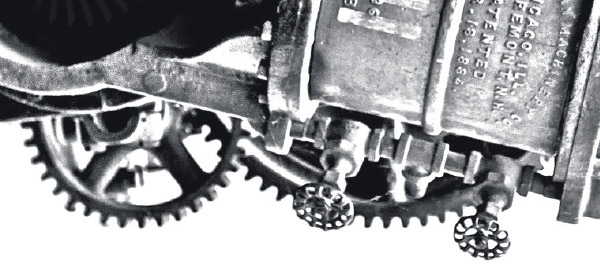

Já os entrevistados que apenas fornecem informações, esses, o repórter chama de “fontes”. Numa matéria de chuvas, as fontes mais comuns são os caras da Defesa Civil. Eles falam que vão colocar uma máquina no rio, que a máquina vai tirar os entulhos.

***

Você parte de uma meia dúzia de certezas tão precárias... Que, claro, os coturnos, quando molhados, chiam. Eu parto do que sei sobre uma ladeira. De um conhecimento meio parco sobre fins de mundo e tento começar daqui. Vira apenas tinta. Então Érica, que é a personagem, é feita de tinta, vive num mundo de tinta e fica lá. Parada. Imagina se volta a chover.

—Não pode ficar aí!

***

—Não pode ficar aí. — diz o cara da Defesa Civil a uma das moradoras — Imagina se volta a chover. A casa da senhora vai desabar.

Ele prossegue: diz que ela tem que fazer um cadastro na prefeitura. Que vão removê-la. Que é área de risco. Ela, a moradora, a “personagem”, está cansada. Ela aceita. Foi removida dali milhares de vezes. O cara da Defesa Civil está cansado também. A cena se repete desde muito antes de ser eu a repórter que cobria o tema das chuvas.

—Eles voltam — Diz ele, o moço da Defesa Civil. Diz cansado. — A gente remove o pessoal daqui todo ano. Todos eles. Ano que vem já tão tudo aqui de novo. — Ele suspira. É um cansaço de décadas. Eu entendo o que ele quer dizer. Na verdade, não são mais eles, não são aqueles. São outros. Iguais. O cansaço de sempre.

***

Escrevo: Um cansaço antigo. É isso. Que outra explicação haveria?

***

Eu começo um livro partindo do ponto em que o mundo acaba. Muita gente quer escrever um romance, construir uma obra. Eu geralmente só quero botar uma máquina para funcionar. Apesar do cansaço, dos livros que vieram antes de mim.

Até porque isso, de o mundo acabar, esse movimento todo... Essas pequenas máquinas sem função aparente que são os romances. Já estava tudo lá. Olho os meus próprios cadernos: esses esquemas que penso que criei porque parti de algum ponto, porque partiram de mim, porque eu sou a fonte... Já estavam aí antes de mim: a chuva, os medos. Antes de eu querer construir uma obra, manufaturar uma máquina. Vão continuar estando quando eu for embora, com os sapatos molhados. Movo os personagens. Eles se movem. Eu fecho meus cadernos. Recolho as coisas de cima da mesa. Mas é claro que eles voltam. Eles sempre voltam.

E quando não chove é pior.

*Leia mais na coluna de Raimundo Carrero