“Nunca mais escrevo livro com pesquisa!”, esbravejei e repeti isso por semanas, talvez meses. “Por que eu não escrevo um romance sobre homem de classe média, da minha idade, na São Paulo dos dias de hoje? Por que eu invento de escrever essas coisas trabalhosas tão longes da minha realidade?”. Murmurei essas reclamações durante todo o longo período em que senti que nunca terminaria de escrever F, que a única saída seria pedir a rescisão de contrato com a minha editora e passar alguns anos sem produzir ficção. O ritmo era de uma ou duas páginas por semana que eu julgava mortas, insossas.

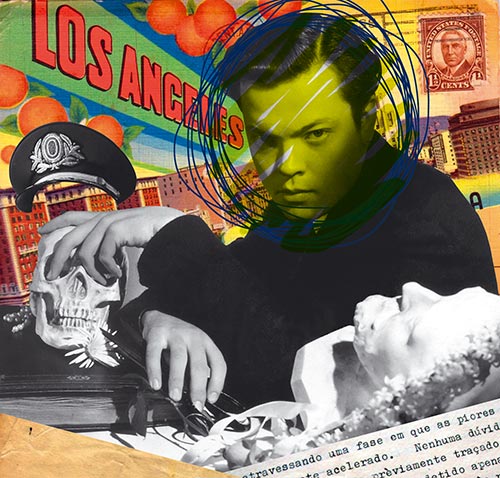

Eu tentava entender o que estava me bloqueando. Era o fato de um dos personagens principais ser Orson Welles, e a leitura de uns cinco livros sobre o cineasta ainda não me dar segurança o suficiente para colocar palavras na boca do mestre? Era o fato da trama se passar no período entre 1960 e 1985, sendo que eu nasci em 1984? Era o fato de que boa parte dos acontecimentos ocorrem em Los Angeles, uma cidade que nunca visitei?

Sim, sim, sim, todos esses fatores contavam. Mais paralisante, talvez, fosse o quesito recepção. Uma versão embrionária do primeiro capítulo tinha saído na revista Granta, e tirando os meus pais e alguns amigos, quase ninguém gostou. Tenho o hábito de nunca mostrar um “work in progress” a ninguém, mas a Granta acabou expondo um trabalho longe de finalizado para uma massa opinante.

Além do mais, eu abria o Facebook, e não sei como está a timeline de vocês, mas a minha às vezes parece composta por vários microcosmos de controvérsias onde, em qualquer assunto, um lado diz que o outro é “reacionário” e o outro lado responde que o primeiro é formado por “esquerdistas ingênuos”. A narradora de meu romance é de uma ambiguidade política terrível; sua única ética é a estética, e sua relação com a ditadura brasileira é no mínimo problemática. Eu imaginava como seria a reação dessas pessoas com tantas certezas ao ler o meu livro. E imaginava, também, todos aqueles leitores que, por algum motivo bizarro, acham que o narrador é um reflexo do escritor.

Eu sei, isso é tudo bobagem, o ficcionista não deveria se preocupar com a recepção de sua obra, muito menos a esse nível. Mas, céus, nós somos humanos, falíveis, e de vez em quando a gente se preocupa com cada besteira.

Então, houve um estalo. Sim, o lendário estalo que rompe o bloqueio. Foi uma frase que não cabe revelar aqui. Uma frase que saiu, ao natural, e me fez entender, como eu nunca tinha entendido, a minha narradora e personagem principal. Naquele momento, Ana ganhou vida. Ela era uma personagem que existia, tinha suas motivações contraditórias, mas eram coerentes, possíveis.

A partir desse momento, num salto lógico, lancei um “foda-se o leitor”. E um “foda-se o escritor”. A minha narradora tem uma história para contar e ela vai contá-la até o fim.

Depois dessa faísca, escrevi sem parar à noite, depois do expediente, jogado no sofá, ouvindo discos e mais discos¹ e bebendo vinho, não me preocupando com o mundo exterior. Em poucos meses, escrevi muito mais do que tinha escrito nos últimos dois anos.

A história chegou ao fim. Relaxei com a pesquisa. Li oito livros sobre Welles, usei o Google Street View e — de ultimíssima hora — o jogo GTA V para recompor Los Angeles, e quase todas as informações sobre a ditadura tomei não de fontes livrescas, mas de relatos de minha mãe, que viveu na pele o clima de medo e paranoia que imperava na Porto Alegre dos anos 1960 e 1970. Por um lado, não sou nem um pouco apto a falar sobre detalhes históricos do regime militar brasileiro; por outro lado, a minha personagem também não, ela apenas viveu aquele período tangencialmente, e também dependia mais de impressões e sensações.

Em maio sairá o livro, e todos poderão conhecer a história da jovem brasileira treinada para agir contra a ditadura que perdeu todo o interesse político e virou uma assassina de aluguel. E foi contratada para matar Orson Welles em 1985. Mas antes, deu um pulo em Paris e assistiu aos filmes dele, e isso mudou tudo. A história parece completamente maluca, e essa é a apenas a primeira parte.

Para alguém que estava tão tenso com a recepção, sinto-me relaxado. De certa forma, a crítica é bastante previsível no Brasil: sei quem vai gostar do livro, quais amigos darão um tapinha nas costas, quais jornais vão execrá-lo. Tudo bem. Junto com o estalo, veio a calma. Dane-se a recepção. No meio do ruído branco de opinadores e silenciadores, sei que, como nos meus outros livros, haverá quatro ou cinco pessoas que sentirão que F comunicou algo a eles. São esses leitores, como sempre, que fazem tudo valer a pena.

¹ Vinis que não saíram da vitrola: Themes for an imaginary film, do Symmetry; Disintegration, do The Cure; Floodlands, do Sisters of Mercy; Night Drive, do Chromatics.

* Leia trecho do romance F em Inéditos.