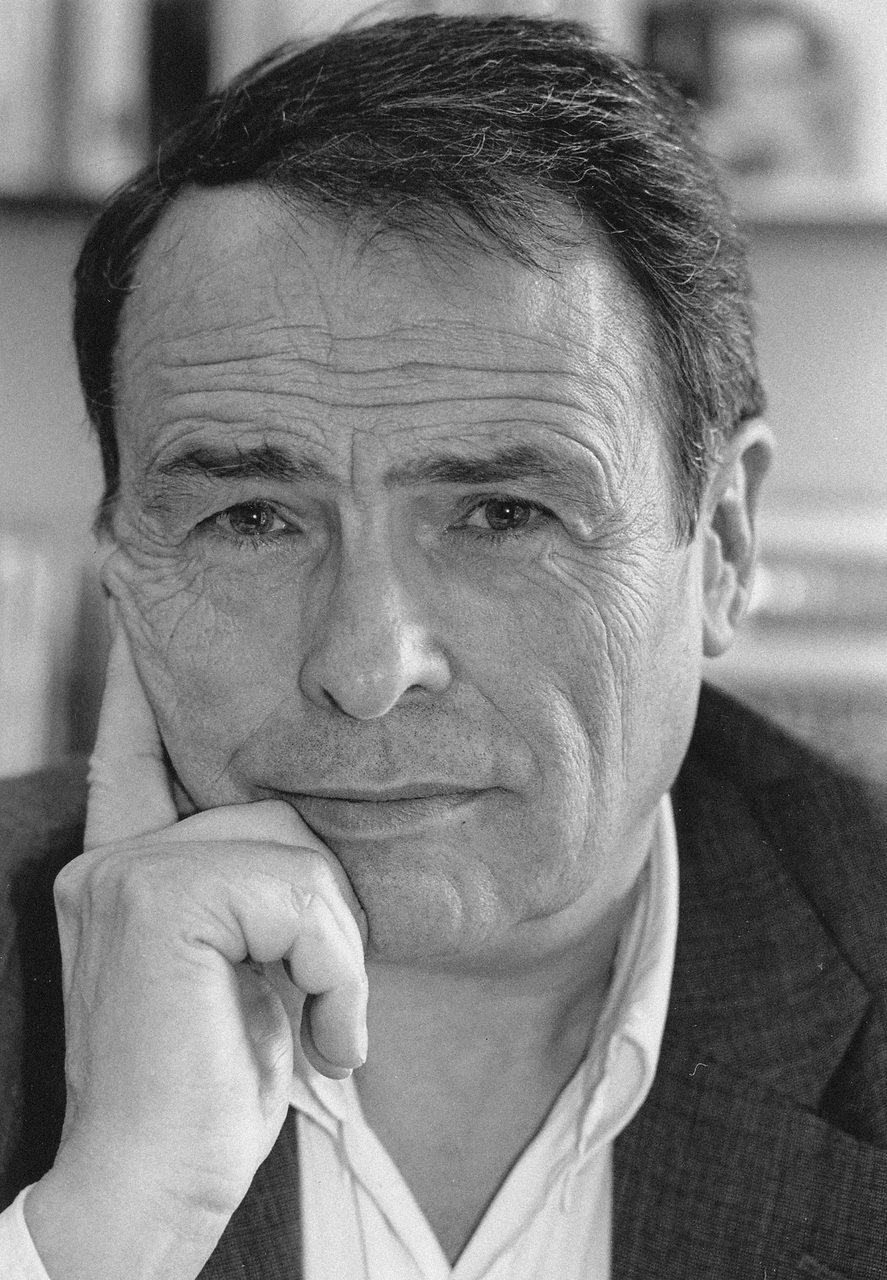

Passadas duas décadas desde sua morte, o nome do sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002; foto) permanece cravado, não sem ranhuras, em alto-relevo no perímetro canônico da área das Humanidades. Nas listas de autores mais citados em pesquisas acadêmicas, o intelectual divide as posições mais privilegiadas com nomes como o do conterrâneo Michel Foucault (1926-1984) e da estadunidense Judith Butler. Seu longo tratado sobre a constituição social do gosto, A distinção: Crítica social do julgamento (1979), está entre as publicações mais referenciadas do mundo, de acordo com o Google Scholar, em lista que abrange desde Pedagogia do oprimido (1968), do recifense Paulo Freire, a O capital (1867-1894), de Karl Marx. Em plataformas nacionais, como o Lattes e a Scielo, o resultado não é diferente: ao lado de Foucault e Jürgen Habermas, é um dos autores mais evocados.

Signatário de um projeto teórico-metodológico atento às desigualdades e violências que nos constituem, Bourdieu definia a Sociologia como um “esporte de combate”. Para ele, tratava-se de um meio de aquisição de instrumentos de defesa pessoal ante um mundo social regido por dinâmicas que minam as possibilidades de existência, dignidade e bem-estar da maioria de seus integrantes. Reiteradas, reinventadas ou questionadas, suas ideias contribuíram para a feição contemporânea de um amplo campo de conhecimento que extrapola em muitas léguas a Sociologia à qual se filiava de maneira mais íntima. O raio de alcance de sua influência abrange áreas como a Comunicação, a Cultura e a Educação, sendo o Brasil, historicamente, um dos principais centros difusores de suas ideias.

A absorção e a divulgação de sua obra em solo brasileiro, conduzida por intelectuais com trânsito francófono a partir dos anos 1970, dispuseram sua obra sobre um lócus privilegiado no processo de reconfiguração de parte das ciências humanas nacionais. Uma investigação sobre a interlocução entre Bourdieu e pesquisadores/as brasileiros/as, assim como a recepção de suas ideias no país, está esmiuçada no livro Bourdieu à brasileira, organizado pela socióloga Maria Eduarda da Mota Rocha (UFPE). A publicação reúne uma série de artigos assinados por pesquisadores/as que discutem, entre outros tópicos, a atuação dos divulgadores bourdieusianos para a consolidação de programas de pós-graduação no país e a diversidade de usos de sua teoria adaptada para a realidade brasileira. Com prefácio escrito por Maria Arminda do Nascimento Arruda (USP), há apresentações assinadas pelos pesquisadores franceses Jean-Baptiste Comby, Amin Pérez e Franck Poupeau, além de artigos de autoria de Thiago Panica Pontes, Gabriel Peters, Ana Rodrigues Cavalcanti Alves e da própria Maria Eduarda.

Sob uma ditadura militar que coibia diversas frentes de conhecimento, especialmente as notadamente ligadas ao marxismo, sociólogos/as e antropólogos/as buscavam vias teórico-metodológicas alternativas para investigar problemas nacionais que se apresentavam de forma cada vez mais complexa. Artesão de caminhos inovadores para a obtenção de fundamentação empírica, Bourdieu é introduzido no país nesse contexto de reforma das Humanidades. Em um momento no qual os incipientes programas de pós-graduação da área penavam para se manterem em atividade e consolidarem agendas acadêmicas e políticas, tendo em vista a perseguição a estudantes e a aposentadoria compulsória de lideranças da Sociologia de então, esses agentes constituíram uma espécie de trincheira simbólica que contribuiu para a permanência e o desenvolvimento contínuo de seus campos no país.

Como aponta Maria Eduarda, especialista em Bourdieu que trilhou o caminho aberto por uma geração formada por nomes como Sergio Miceli e Renato Ortiz, os/as interlocutores/as brasileiros/as do autor participaram ativamente da consolidação do sistema de pós-graduação de Sociologia e Antropologia. “Isso é mais visível, por exemplo, na estruturação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional do Rio de Janeiro e da própria Anpocs (Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais). No caso do Museu, ficou claro como Bourdieu despontava como um recurso teórico importante para recolocar o problema da migração e do emprego em novas bases, com estudos de caso no Nordeste, o que tinha alguma receptividade dos órgãos de fomento, mas que exigia um esforço de convencimento quanto à capacidade das ciências sociais em trazerem uma contribuição importante para tratar de questões até então monopolizadas pela ciência econômica, e que se tornavam urgentes em contexto de crise do modelo de desenvolvimento. Mas através daquela primeira geração de difusores e difusoras, a obra de Bourdieu acabou se espalhando muito além das ciências sociais, alcançando a Educação, a Ciência Política, a Comunicação, a Saúde Coletiva e a Administração, no momento em que a profissionalização do campo e o sistema universitário se ampliavam significativamente”, comentou a socióloga.

A socióloga Maria Eduarda da Mota Rocha (UFPE), organizadora de Bourdieu à brasileira (Foto: Alcione Ferreira)

INTERNACIONAL CIENTÍFICA

A relação de Bourdieu com os/as brasileiros/as tem como ponto de partida a proposta de uma Internacional Científica desenvolvida por ele no início dos anos 1970. A iniciativa abrangia desde o intercâmbio de pesquisadores a publicações na revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales (ARSS) – um veículo estratégico para a difusão de sua abordagem sociológica no nível global. Diferentes momentos desse processo de colaboração são recuperados por Maria Eduarda, que teve acesso aos Arquivos Pierre Bourdieu, hoje preservados na École Pratique des Hautes Études, em Paris. Da imersão nesse material, foram identificadas 433 correspondências entre o autor e pesquisadores/as latino-americanos/as, sendo 251 referentes a correspondentes brasileiros/as. “Bourdieu participava ativamente dos projetos acadêmicos dos nossos compatriotas, o que é difícil de imaginar quando pensamos na figura consagrada globalmente. O que as cartas e os outros dados permitem recuperar é a experiência de um verdadeiro grupo de pesquisa liderado por ele, onde os trabalhos de cada um e cada uma eram minuciosamente discutidos e uma certa forma de construir os objetos de investigação era incorporada. Essa fase artesanal de sua obra teve fortíssima participação brasileira”, explicou Maria Eduarda.

Contraditoriamente, Bourdieu nunca esteve no Brasil ou em outro país do continente sul-americano – ao contrário de seu contemporâneo Foucault, que esteve no país em quatro oportunidades diferentes para cumprir uma agitada agenda acadêmica e política. A atuação robusta de Bourdieu nos Estados Unidos, como aponta o livro, se deu pelo fato de o país consistir em um ponto estratégico para que ele apresentasse a Sociologia francesa – e ele mesmo – como “menos parisiense” e mais global. A atenção sublinhada do autor àquele país sinalizava não apenas disputa por legitimidade diante de uma potência acadêmica global, mas o desejo de difundir sua obra mais amplamente e viabilizar financiamentos para a continuidade de suas pesquisas. Como observou Maria Eduarda, o fato de nunca ter estado na América Latina e ter visitado os Estados Unidos várias vezes é sintoma do lugar assimétrico que atribuía a cada região. “São brasileiros e brasileiras que vão aos seus centros de pesquisa em busca de uma formação. Isso não aconteceu com estadunidenses. A penetração da obra de Bourdieu nos Estados Unidos deu-se associada a um esforço sistemático dele e de Löic Wacquant [sociólogo francês] para vencer a ‘fortaleza científica’, como disse uma vez, e isso desenha a hierarquia em questão”, comentou.

Ainda que não tenha estado no Brasil, o produto das trocas entre Bourdieu e seus/as correspondentes brasileiros/as reverberou de maneiras potentes nas pesquisas nacionais e na consolidação de cursos de graduação e pós-graduação. A ótica do autor em termos de dominação e desigualdade foi vastamente capilarizada nos aportes teórico-metodológicos que contribuíram para elucidar, sob novas perspectivas, problemáticas locais fundamentais e remodular as Humanidades recentes não apenas no Brasil, mas na Amérina Latina. O recorte da influência do autor sobre autores latino-americanos será mais aprofundado no ainda não lançado Bourdieu et les Amériques, organizado por Maria Eduarda Rocha e por Franck Poupeau, Amin Pérez, Afrânio Garcia Jr. e Marie-France Garcia-Parpet, com previsão de lançamento para este ano, na França. Tanto essa publicação quanto Bourdieu à brasileira constituem um amplo projeto de pesquisa que, de certa maneira, dá sobrevida à Internacional Científica desenhada pelo autor de A distinção nos anos 1970.

CÂNONE SOB CONTESTAÇÃO

Apesar do impacto de alta magnitude nas Humanidades nacionais (ou, justamente, em decorrência disso), uma (saudável) revisão das ideias de Bourdieu não passou imperceptível ao longo dos últimos 10 anos no âmbito da universidade brasileira, embora, em alguns casos, haja leituras pouco aprofundadas de sua obra. Na visão de Maria Eduarda, no Brasil, Bourdieu é um cânone sob contestação, mas ainda um cânone. “De maneira geral, um dos grandes especialistas em desigualdade social terá sempre algo a dizer em um país como o nosso. Esse é o ponto em que reside ao mesmo tempo a sua força e as pressões para esse tal ‘deslocamento’. É que, na sua obra, a desigualdade foi pensada primordialmente a partir da categoria de ‘classe’, e tanto no mundo acadêmico quanto no mundo político, os desdobramentos recentes vão no sentido de ampliar essa categorização para abarcar e talvez até dar a primazia a outras clivagens, como as de raça, gênero e orientação sexual. Ao mesmo tempo, se pensarmos no debate sobre a ‘interseccionalidade’ que aponta a convergência e o reforço entre as diferentes formas de dominação, penso que a maneira como Bourdieu trabalhou o problema da desigualdade social, construindo as classes e as frações de classe a partir dos dados que levantava, pode ser útil para recuperarmos as múltiplas formas como as hierarquias materiais e simbólicas se articulam em cada contexto social”, apontou a pesquisadora.

No cenário atual, em que a universidade pública e o próprio conhecimento vêm sendo obliterados por um governo autoritário, o legado dos mediadores/as da obra de Bourdieu, em termos de consolidação do campo no país, vem continuamente sendo colocado em risco. Para Maria Eduarda, a pauperização econômica, somada a um projeto de destruição da universidade pública, está se desdobrando em pauperização escolar mesmo entre os que poderiam chegar aos níveis superiores do sistema de ensino, o que ainda será sentido a longo prazo. “A pesquisa sobre a difusão da obra de Bourdieu me inseriu no tema mais amplo da consolidação do sistema de ensino superior no Brasil. Temos a tendência a achar que as instituições nasceram prontas porque nos deparamos com elas já montadas. Mas resultam do trabalho de gerações sucessivas, que não foi completamente destruído. Há uma densidade institucional que resistiu minimamente às tentativas de ingerência e destruição, em alguns lugares mais do que em outros. Ainda assim, a tarefa de reconstrução será muito árdua e exigirá amplo apoio da sociedade à educação”, finalizou.