Há um momento em A obscena senhora D no qual a personagem principal, diante do escuro em que se encontra num deliberado confinamento no vão da escada de casa, lembra A morte de Ivan Ilitch, novela de Tolstói que é literal ao seu título. O funcionário público Ivan Ilitch morre e o corpo é velado com a certeza de que logo será sepultado, afastado e esquecido. É um livro sobre uma doença devastadora, um velório e mais nada. Um retrato gigante da morte sem metafísica. “Por favor, queria te falar, te falar da morte de Ivan Ilitch, da solidão desse homem, desses nadas do dia a dia que vão consumindo a melhor parte de nós, queria te falar do fardo quando envelhecemos, do desaparecimento, dessa coisa que não existe mas é crua, é viva, o Tempo”, diz a senhora D.

O corpo de Ivan Ilitch nos é lembrado num livro em que tudo sobre o corpo é questionado. O corpo físico, aquele que ainda sente, deseja, sua, sangra e envelhece. E há aquele outro, que já se foi, apodrecido, enterrado ou queimado, mas que algo dele continua em algum lugar, como um incômodo. É o anagrama que nós todos carregamos, o de que no corpo há também o porco. Mas o que fazer com cada um desses corpos? Talvez a resposta esteja na letra “D” que nomeia essa tal senhora. É “D” de “derrelição”, que implica abandono, desamparo. O juridiquês diz que a palavra define o “abandono voluntário de uma coisa com vistas a se desfazer dela”. É insuportável lembrar que se tem um corpo o tempo inteiro. É preciso abandoná-lo para seguir a cada dia. Fingir que ele está ausente, alheio.

A obscena senhora D, romance de 1982, já havia sido relançado pela Companhia das Letras no volume reunindo a obra completa em prosa da autora. Mas agora, fisgado como um livro solo em lançamento pela mesma editora e acompanhado por ensaio crítico inédito de Eliane Robert Moraes (USP), é possível pensar nele como um dos romances brasileiros seminais das últimas décadas. Nele, Hilda aprimora tanto os seus experimentos dos anos 1970, como os de Fluxo-floema, e já lança algumas das questões que apareceriam repletas de humor (ou às gargalhadas, como ela gostava de pontuar) na sua produção erótica, iniciada com O caderno rosa de Lori Lamby na década de 1990.

Em A obscena senhora D fica explícita a consciência de Hilda do quanto os gêneros literários são preguiçosos e que o trabalho do escritor precisa ser físico para fazer com que eles abandonem a inércia. E que voltem a fazer sentido. Nas páginas do romance escutamos as várias Hildas possíveis — a poeta fascinada com seu objeto de desejo e perplexa com o mundo, a política do seu teatro, o escárnio diante dos exageros do sexo e a cronista que mais tarde causaria escândalo nas páginas dos jornais. A definição do gênero romance não está na linearidade das histórias que conta um livro nem em seu número de páginas. Está na sua capacidade de ser depósito de mundos.

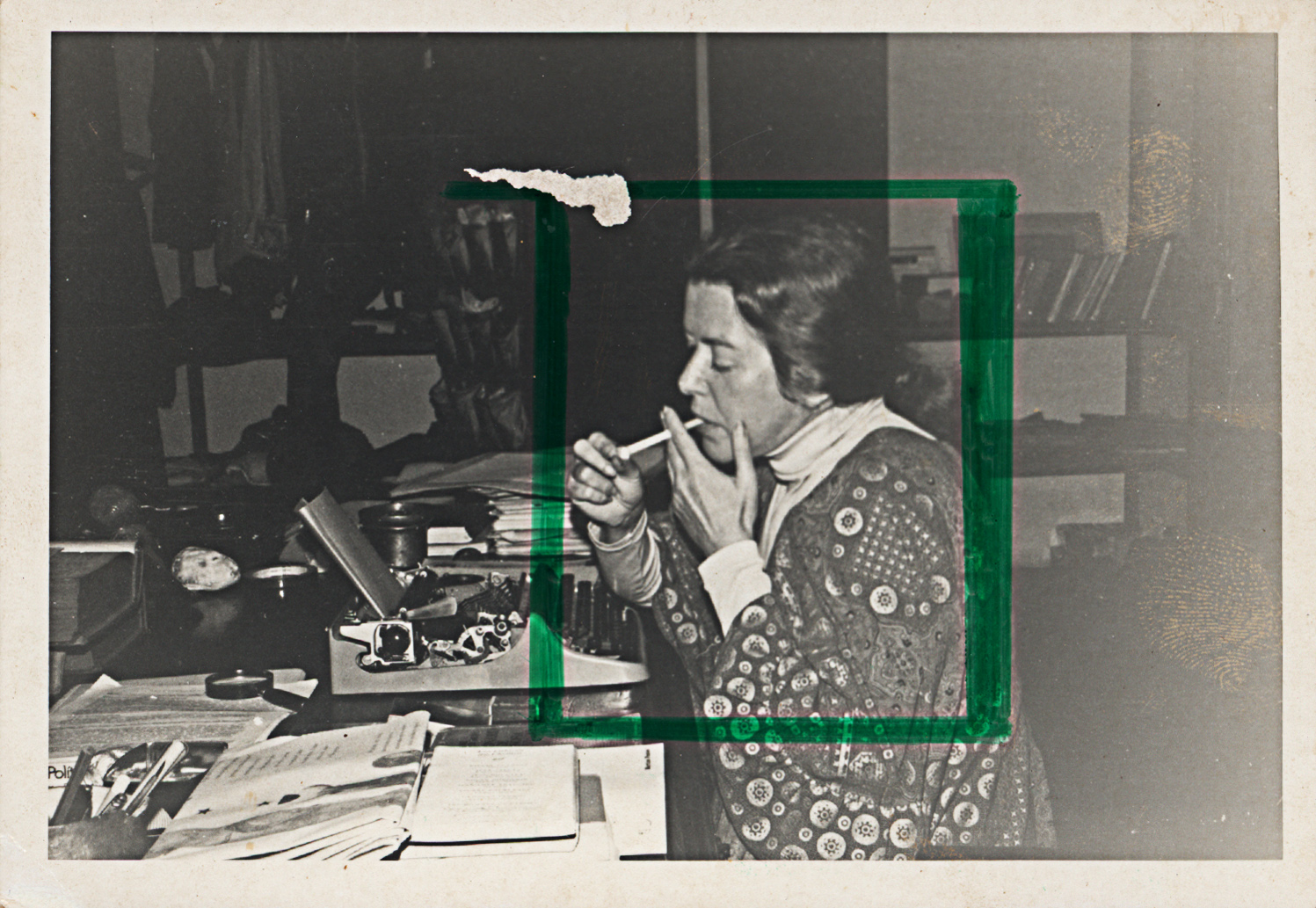

Quando Hilda virou personalidade da mídia nos anos 1990, não pela leitura massiva da sua obra, mas pelo escândalo dos que diziam haver lido (e não compreendido) sua produção erótica, a palavra “obscena” foi grudada ao seu nome. Virou “a obscena senhora H”. Imagino o quanto ela deve ter rido, ou mesmo gargalhado, diante do chavão que passava longe do gênio maior que encontramos em A obscena senhora D. Ou como a própria HH disse uma vez: “Quem não entendeu meu corpo ou meu texto, rent a pig”.