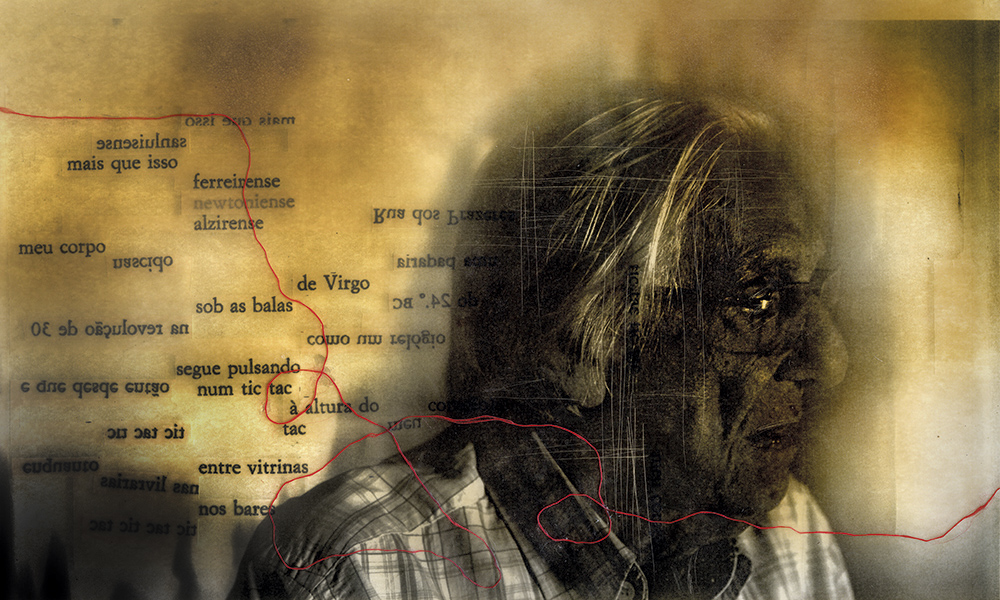

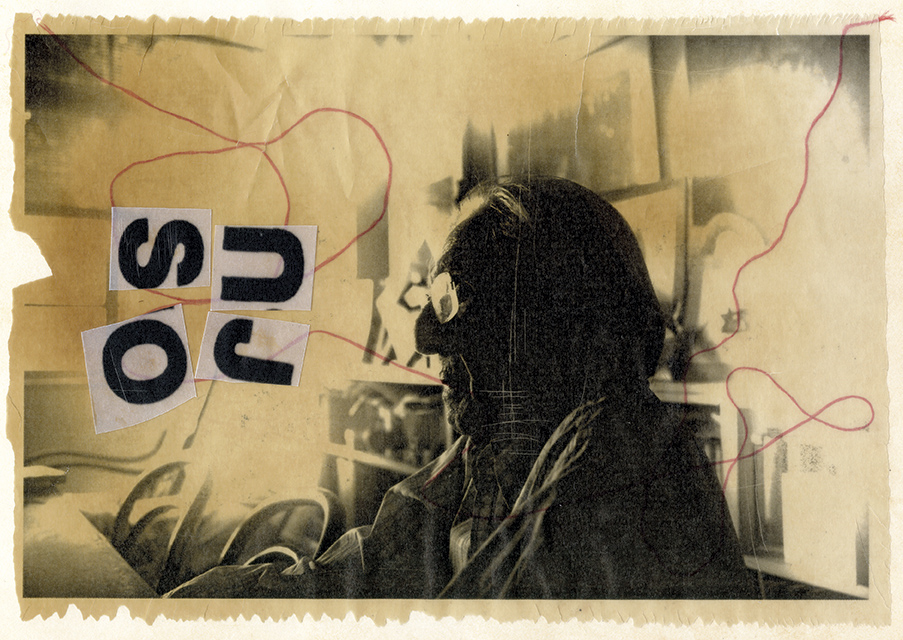

Nota da edição: Esta reportagem, publicada na edição de abril/2016 do Suplemento Pernambuco, traz um dos últimos perfis e ensaios fotográficos feitos com o poeta Ferreira Gullar (1930-2016), que morreria em dezembro daquele ano.

Algumas das informações aqui foram fornecidas à época – como a de que o crítico e poeta Augusto Massi comentaria o Poema sujo na reedição da obra feita pela Companhia das Letras, por exemplo – mas sua execução foi modificada (Antonio Cicero foi quem comentou o Poema sujo na reedição citada, por exemplo).

Em 2020, quando Gullar completaria 90 anos, retomamos este texto, que pode funcionar como porta de entrada para algumas das questões que cruzam sua obra. Leia mais aqui.

***

Os dias vazavam através do corpo de Ferreira Gullar, em 22 de maio de 1975. Eram dias duplos, pois eram de dentro e de fora. As ruas de São Luís do Maranhão escapavam de seus dedos para a folha de papel, enquanto, em Buenos Aires, a tarde nublada gritava na janela próxima. Em algum momento, o poeta olha para a rua argentina.

Tempos antes, seu passaporte fora cancelado. Pessoas eram sequestradas e jamais vistas novamente. Os que pareciam europeus estavam imunes, a ditadura não mexia com eles, perigoso na América Latina era parecer latino-americano. Paulo, o filho mais velho, estava desaparecido há dois meses (um surto de esquizofrenia e sumiu) e Marcos, o mais moço, havia sido internado por intoxicação com drogas (ele e um amigo inventaram de tomar chá de um cogumelo que nasce da bosta do boi, Thereza ligara sei lá quantos dias antes para contar).

Muitos / muitos são os dias num só dia / fácil de entender / mas difícil de penetrar / no cerne de cada um desses muitos dias / porque são mais do que parecem. A tarde podia ser atraente com seus plátanos e charmosa decadência; mas, dentro, a noite era ávida. Em Gullar, não tinha espaço para mais nada. Diante do medo de não mais existir, restava-lhe vomitar vida. Sexual, feliz, alegre, viajante, contraditória, pobre, suja. Mas era a vida que tinha.

O corpo magro de 1,70m pulsou nesse movimento até outubro daquele ano. Depois, alguns amigos leriam o poema. Mais algum tempo, na mesma Buenos Aires, Cecília e Eduardo declamariam, com aquele suave sotaque espanhol, o princípio daquilo tudo: turvo turvo / a turva / mão do sopro / contra o muro / escuro.

***

“Eu mal tinha começado e já sabia que ia se chamar Poema sujo, que teria entre 70 e 90 páginas”, diz o poeta Ferreira Gullar (1930, São Luís - MA) por telefone. A história, ele já repetiu inúmeras vezes: estava exilado na Argentina durante a ditadura militar e, dadas as circunstâncias, achou que fosse morrer. Precisava dizer tudo. O impulso foi imperioso e durou de maio a outubro de 1975. Não houve, enquanto a poesia era escrita, espaço para problemas políticos ou familiares. No ano seguinte, seria publicada, no Brasil, a primeira edição do trabalho tido como o maior de Gullar. Aos 40 anos, Poema sujo ganha nova edição, desta vez pela Companhia das Letras com texto crítico do poeta Augusto Massi e previsão de lançamento para julho deste ano. Todas as obras relançadas virão acompanhadas de ensaios analíticos.

Poema sujo é um passeio por São Luís e, apesar de se confundir com a geografia física da capital maranhense, a cidade da poesia é, em verdade, a que habita a carne de Gullar – a guerra que chega, o padeiro que morre na praça João Lisboa, a noite lenta e auditiva, as trepadas e esporradas embaixo das árvores e nos cantos, a mulher morta a canivetadas pelo marido, a venda do pai, o pai, o Rio Anil, a Favela da Baixinha, os termos chulos que emergem do fundo do inconsciente. A cidade está no homem / quase como a árvore voa / no pássaro que a deixa e Gullar sentiu isso com força ao escrever o poema na Argentina. Deixara São Luís aos 21 anos para ir atrás de arte no Rio de Janeiro. “Não piso lá (no Maranhão) há uns 20 anos, não ando de avião”, diz. A São Luís do poema são duas, como os dias de Buenos Aires quatro décadas atrás.

“É um poema sujo”, diz ele no livro Ferreira Gullar conversa com Ariel Jimenez (Cosac Naify, 2013), “por estas três razões: a miséria do meu povo, a sujidade ou pseudosujidade da moral burguesa e porque não obedece a nenhuma norma estilística”. Ainda que haja explicação racional para o adjetivo que batiza o poema, Gullar deixa claro que, para saber o que significa o poema, é preciso lê-lo. “É impossível definir. Ele próprio é uma experiência de vida”, afirma.

Apesar da imprecisão, sente-se, na leitura de Poema sujo, seu caráter físico, coisa de quem acha na solidez de animais, objetos, corpos e afins a porta para algo maior: o espanto, que Gullar classifica como “a descoberta de algo que não está explicado”, e para ele a pretensão do poeta é expressar isso. Isso não significa retratar ou revelar a vida, mas inventá-la. “Criamos uma compreensão acerca do mundo. Como o mundo é mais complexo que a nossa explicação, em algum momento um mistério se revela. É aí que surge o espanto”, explica. É desse confronto com o segredo das coisas que se tornaram opacas pelos pragmatismos do cotidiano, que surgem poemas – De noite, como / a luz é pouca, / a gente tem a impressão / de que o tempo não passa / ou pelo menos não escorre / como escorre de dia.

Segundo a genealogia de Gullar, o espanto pode ser de duas naturezas e é isso que guia seu tamanho. Poemas curtos, explica ele na sua Autobiografia poética (Autêntica, 2015), costumam nascer de um espanto conceitual, “uma inesperada reflexão”. O longo, por sua vez, é um enigma, o poeta não sabe bem o que vai dizer nele porque “sua matéria original excede qualquer formulação”.

Os poemas longos, dado o seu caráter imprevisível e enigmático, suscitam necessidades estranhas. Para fazê-los sair, diz ele, é preciso começá-los em um não começo. Escrever algo que não corresponda ao início do poema, mas que, ao mesmo tempo, seja seu princípio. “Minha intenção primeira, com Poema sujo, era que ele fosse um vômito”, explica, e, a partir desse “coágulo de coisas” – como chama o poeta –, Gullar pinçaria o que entraria no poema. “Sentei-me em frente à máquina e não saía nada”, lembra. Resolveu tentar começar antes da linguagem, com algo que não fosse o poema de fato, mas que pudesse iniciar e, a partir disso, viria a poesia de fato.

“turvo turvo / a turva / mão do sopro / contra o muro / escuro é justamente isso: um murmúrio, um borbulhar de significados quase inconsciente saindo de forma ilógica”, explica. No DVD Poema sujo, do Instituto Moreira Salles (2010), Gullar diz que o extenso poema inicia à vera no trecho um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas, pouco depois do famoso princípio.

***

“Eu e Galeano fomos os primeiros a declamar o poema”, conta Cecília Boal, por telefone. “Foi um encontro especial”.

Cecília e o marido, o diretor e dramaturgo Augusto Boal (1931-2009), estavam exilados em Buenos Aires, assim como Gullar e tantos outros. Realizavam jantares semanais, geralmente aos sábados, e sempre chamavam os amigos expatriados. “Lembro que o Almino Affonso, ex-ministro do João Goulart, frequentava os encontros. Vinícius de Moraes, Chico Buarque e Martinho da Vila, sempre quando estavam em Buenos Aires, iam a esses jantares”, diz.

Entre os amigos que conheceram o texto de Poema sujo antecipadamente estavam o jornalista Janio de Freitas, que não estava exilado. “Fui a Buenos Aires em grande parte para vê-lo. No apartamento dele, estávamos só nós dois e ele me mostrou o poema. Me deu um quadro que ele fez, de colagens. Foi um encontro perfeitamente normal. Fiquei muito impressionado com o poema.”

Freitas não estava na primeira “apresentação pública” de Poema sujo, que ocorreu não em um jantar, mas em encontro à parte incitado por Vinícius de Moraes, episódio que Gullar narra no livro Rabo de foguete (Revan, 1998), reunião de suas memórias do exílio. “Ao convidar as pessoas, avise-as de que se trata da leitura de um poema e de um poema longo. Se alguém cochilar durante a leitura, estarei desgraçado!”, dissera a Boal. Como ele mesmo diz, o poema era sua tábua de salvação.

“Todos estavam reunidos naquele dia. Eu e Eduardo Galeano (1940-2015) ensaiamos um pouco antes e depois fomos apresentar”, recorda Cecília Boal. “Não lembro quem começou (a recitar), mas alternávamos. Acho que declamamos as duas primeiras partes do poema. Faz muito tempo”, completa. Conta que todos os presentes gostaram, ficaram emocionados. No livro de memórias, Gullar narra a reação de Vinícius: “Poetinha, você arrasou!”. Quis levar uma cópia para o Brasil. Sem tempo para esperar uma cópia escrita do texto, Vinícius sugeriu que o poeta o declamasse para ser levado em uma fita k7, o que ocorreu no dia seguinte. Dias depois, já no Brasil, a fita correu diversas casas, nas quais os amigos de Gullar ouviam. Mais que uma Canção do exílio (comparar ambos é uma tentação que logo cai por terra) do século XX, Poema sujo era um canto de vida – tanto por ser a vida o seu tema quanto por comprovar aos amigos que Gullar existia. Muitos não tinham notícias dele há tempos.

Em uma dessas audições, Ênio Silveira, editor da Civilização Brasileira, mostrou interesse em publicar o Poema sujo. Gullar fez uma cópia escrita e sua esposa, Thereza Aragão, que morava no Brasil, foi a Buenos Aires buscá-la. Em 1976, veio a primeira edição, sucesso de vendas.

***

Início da década de 2000 e conversavam, em Londres, o empresário Roberto Viana e o poeta José Almino sobre a falta de escritores brasileiros entre os ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura. “Absurdo”, disse Viana. “Mas quem merece a premiação? ”, indagou Almino e começaram a sacar nomes da cartola. Chegaram a um nome consensual, vivo e acessível a ambos: Gullar.

Deram início aos seus telefonemas. Precisavam do apoio de catedráticos à candidatura do poeta. Nove nomes de universidades norte-americanas, portuguesas e brasileiras assinaram recomendação ao lançamento do nome. No meio do caminho, um problema: Gullar ainda não tinha um livro de poesia seu traduzido para o francês, apenas inserções em ensaios ou antologias de poesia brasileira. Viana, então, chamou os escritores Luzilá Gonçalves e Didier Lamaison para o trabalho, que resultou numa coletânea publicada em 2003 pela Editions Eulina Carvalho, especializada em traduzir edições brasileiras para o francês. Gullar tentou dissuadir os envolvidos, mas os amigos insistiram. O poeta Antonio Carlos Secchin foi à Suécia oficializar a candidatura. O maranhense concorreu ao Nobel oficialmente em 2002, pela primeira vez. Chegou a ser cotado para ganhar o prêmio.

Não ganhou (venceu o húngaro Imre Kertész). Muitas são as variáveis, desde as centenas de candidatos todo ano ao enorme jogo político que envolve a escolha do vencedor. Especula-se que o escritor José Saramago, Nobel de 1998, ajudou a jogar areia na candidatura de Gullar, possivelmente por diferenças ideológicas – o português manteve-se politicamente à esquerda até o fim da vida, o que não ocorreu com o brasileiro. “Saramago tinha as manias dele e parece que não tinha boa opinião sobre mim. Francamente, não sei o motivo. Considero-o um grande escritor. Mas não sei se ele foi contra a minha candidatura”, diz Gullar, que seria indicado outras vezes, sem sucesso.

Em texto apensado à documentação para o Nobel de 2002, o poeta Ivan Junqueira (1934-2014) diz que as virtudes poéticas de Gullar atingem o auge com a publicação de Poema sujo, “esta canção nova e estranha de exílio que, certamente, é a maior e mais bem-sucedida experiência atual em se tratando de um longo poema, um evento raro na moderna poesia brasileira” e, citando Otto Maria Carpeaux, diz que a obra “merece ser chamada de ‘poema nacional’ porque incorpora todas as experiências, vitórias, fracassos e esperanças de vida do homem brasileiro”. Pintou a aldeia, tornou-se universal.

***

Pausa. “Não sei bem por que dediquei o Poema sujo à minha mãe (Alzira Ferreira). Meu pai já tinha morrido. Minha mãe sempre me deu uma força. Era a pessoa mais ligada à arte lá em casa. Até fazia desenhos. Acredito que foi dela que herdei minhas poucas qualidades”, responde Gullar.

***

“Cada poeta é um pulsar no rio da linguagem”, diz Octavio Paz em O arco e a lira. Na correnteza, Gullar é um ponto (folha seca, peixe, pedra) que a cursa de forma completamente antidogmática, mudando várias vezes ao longo da vida e sempre deixando rastros. Nesse caminho, Poema sujo ocupa lugar especial.

Quando conhece a poesia, ainda em São Luís do Maranhão, Gullar só sabe dos parnasianos. Aprende a escrever versos metrificados. Ao ler uma tradução espanhola de A elegia do Duíno, de Rilke, teve noção da “verdadeira poesia”. Foi a partir dessa obra que ele passou a refletir sobre a poesia. Despediu-se da métrica e das rimas com os Poemas portugueses, série que abre o livro A luta corporal (1954). Nesse livro, o autor procurou associar a criação poética – ou seja, a ancoragem de novas experiências via poesia – com uma nova linguagem. Isso veio pelo sentimento de que a poesia, o inédito, vinha por meio de uma expressão velha. “A única maneira de superar essa contradição”, lembra Gullar na Autobiografia poética, “era que a linguagem nascesse ao mesmo tempo que o poema”. Se assim não fosse, ocorreria uma traição da complexidade da experiência. O poeta queria transformar a técnica poética em uma sabedoria do corpo. O ícone deste momento é o poema Roçzeiral, um dos últimos de A luta corporal. Nele, Gullar consegue fazer a linguagem surgir com o poema por meio da destruição da sintaxe, mas cria um texto incompreensível.

O fim do livro parecia encerrar a trajetória do poeta. Posteriormente, ensaiou, sem sucesso, o retorno à escrita. Nesse período, começou a se corresponder com três rapazes paulistas: Décio Pignatari e os irmãos Haroldo e Augusto de Campos. A partir dessa troca de ideias surgiu a poesia concreta. Pouco depois, apareceram as discordâncias sobre o que norteia o fazer poético – o maranhense defendia que a poesia concreta era racional, matemática, características que anulavam a criatividade e limitavam o poema a um mero jogo de palavras, ideia à qual o trio paulista se posicionou contra – levou a um rompimento e até hoje Gullar e Augusto de Campos (o único vivo dos três) não se falam. Isso ocorreu em 1957.

O Neoconcretismo surge quando Gullar, em 1958, passa a se indagar sobre como construir o poema de forma a obrigar o leitor a lê-lo palavra a palavra e conseguir que a obra conquistasse a dimensão do espaço. Queria conciliar a natureza temporal da linguagem verbal com uma estrutura espacial. Firmou proximidade com artistas como Lygia Clark, Helio Oiticica, Reynaldo Jardim, Lygia Pape – o “estado-maior” do movimento neoconcreto. Influenciou-os e foi influenciado por eles.

Em 1959, vieram obras que aliavam artes plásticas e literatura (os livros-poema e os poemas-objeto). A obra que mais se destaca nesse período é o "Poema enterrado", que alia espaço, texto e arquitetura. A ideia era fazer o leitor entrar no poema: uma sala subterrânea de 3m x 3m, acessível por uma escada, na qual as pessoas entrariam. Na antessala que precede o poema em si, havia instruções de como “ativá-lo”. No ambiente seguinte, o visitante encontraria um cubo vermelho que, ao ser levantado, revelaria um cubo verde. Ao levantar o verde, um cubo menor, branco, surgiria e, na face que tocava o piso estaria a palavra “Rejuvenesça”. A ideia foi executada no porão da casa da família Oiticica, mas não chegou a ser inaugurada em virtude de um temporal. Tudo alagado. A obra pôs Gullar diante de um impasse – deveria continuar a construir espaços arquitetônicos e objetos que não teria como guardar? Intuía que, se continuasse nesse caminho, se tornaria um artista plástico, não um poeta.

A aventura seguinte começou em Brasília, para onde Gullar se mudou em 1961 a fim de trabalhar no governo Janio Quadros. Lá travou contato com questões sociais e com as ideias de Karl Marx. Passou a simpatizar com movimentos sociais sem se tornar um ativista clássico. Preferia escrever peças e poemas para conscientizar a classe trabalhadora. Dessa época são João Boa Morte, cabra marcado para morrer; História de um valente e outros: são os chamados poemas de cordel, com histórias de pessoas oprimidas, militantes e temas afins. A preocupação era mais com o objetivo a se alcançar do que com a qualidade poética.

“Quando notei esse processo, passei a desenvolver a linguagem dos poemas engajados. O momento máximo disso é o Poema sujo”, esclarece Gullar por telefone. As circunstâncias tensas que o acuavam e despertavam sua vontade de dizer o que ainda não havia sido dito, aliadas à experiência de experimentar e burilar a linguagem ao longo dos anos permitiu um poema que brincasse com palavras chulas (rijo me fazes / delirar me sujas / de merda e explodo todo o meu sonho / em merda), com ícones do capitalismo (Nada disso verá / de tão alto / aquele hipotético passageiro da Braniff) e mesmo com música – é aqui que surge a letra para o Trenzinho do caipira, de Villa-Lobos. “(No Poema sujo) qualquer coisa vale, tudo é possível. Nem concretismo nem neoconcretismo. Posso fazer tudo o que quero, daqui por diante não tenho nenhum compromisso com nada do que fui ou fiz...”, diz o poeta em Ferreira Gullar conversa com Ariel Jimenez.

De fato, Poema sujo não foi feito para refletir a bagagem estilística que seu autor carregava. Mas, sendo fortemente clivado pelo desejo inconsciente de dizer algo que não se sabe, já surgiu em moldes que refletem, em maior ou menor grau, essa bagagem – a expressão do mistério que há em um cotidiano provinciano, uma dimensão afetiva de quem conhece a realidade porque a experimenta em sua materialidade e a torna subjetiva, sensorial (dialoga com as ideias de Merleau-Ponty, que o ajudaram a estabelecer as bases do movimento neoconcreto), o constante olhar para as mazelas de São Luís (que são as mesmas dos humanos que nela insuflam vida).

Indagado sobre a relação entre os processos criativos no fim de A luta corporal (a vontade de que a linguagem surja com o poema, que culminou na desintegração da sintaxe) e no início de Poema sujo (o desejo de começar antes da linguagem), Gullar apenas diz, sem muita precisão, que, no fundo, o segundo é a continuação do primeiro.

***

"Inacreditável", "demagogo incomparável", "sem compromisso com a verdade". São alguns dos predicados que Gullar enxerga no ex-presidente Lula. Conversamos por telefone em 4 de março, dia em que o antigo governante fora conduzido de forma coercitiva para depor à Polícia Federal. O poeta fala assertivamente que o triplex e o sítio de Atibaia pertencem ao ex-presidente, que o Instituto Lula foi criado para receber doações. “Isso está provado. Acho que a aventura do populismo petista está no fim. A Dilma não governa mais o país, o governo está inviável. É a opinião geral.” Pondera, ainda, que “não se pode enganar Brasil para sempre porque o populismo compromete a condução do país”, pois nele “o mandatário governa em função de seu próprio interesse”.

Pergunto quais as fontes de notícia o poeta consulta. “Bem, o Merval (Pereira, colunista d’O Globo), a Miriam Leitão... o (Carlos Alberto) Sardenberg também (ambos jornalistas e comentaristas de Economia de veículos do Grupo Globo)”. Gullar os lê, diz, porque o ajudam a pensar. “Mas tenho minha visão pessoal, leio a partir do que acontece”.

Indago sobre a opinião dele acerca do fato de o Maranhão ter elegido, em 2014, um governador comunista – o primeiro da história do país. “Fiquei sabendo. Sequer sei o nome dele. É interessante que isso tenha ocorrido nos dias de hoje, se bem que só poderia ter acontecido agora, já que o comunismo fracassou”, opina. Flávio Dino (PCdoB), ex-juiz federal, foi alçado à chefia do executivo maranhense em 2014, com mais de 60% dos votos válidos. Representou a segunda quebra na oligarquia da família Sarney no estado (a primeira foi em 2006, com a eleição de Jackson Lago, deposto em 2009 por abuso de poder político).

As posições políticas de Gullar, assim como sua estética poética, mudaram bastante ao longo do tempo. Filiou-se ao Partido Comunista em 1º de abril de 1964, data do golpe e que marca a entrada do PCB na clandestinidade. Foi eleito, a contragosto, para direção estadual do partido. Em 1970, um colega de partido entregou nomes da direção e Gullar, acuado, viu-se forçado a sumir. Passou meses escondido na casa do amigo e também poeta Leo Victor até conseguir ser mandado ao exterior. Fora do país, morou na Rússia, Chile, Peru e Argentina, antes de voltar ao Brasil, em 17 de março de 1977. “Lembro que, no dia seguinte à chegada dele”, conta Janio de Freitas, “fomos à praia. Eu e ele, apenas. Conversar sobre pessoas, comportamentos, fatos diante do regime”.

Como já contou publicamente, a descrença no comunismo e no socialismo veio durante o exílio, ao perceber que os colegas se iludiam com a ideologia, exaltando a pífia participação do PCB na política brasileira não clandestina e por entender que a eliminação da figura do empreendedor proposta pelo comunismo é inviável. “Marx acertou quando lutou contra o capitalismo. Era um regime abusivo, horrível. Mas hoje a relação entre capital e trabalho é diferente. Marx erra ao dizer que só o trabalhador produz riqueza, porque sem o empreendedor a riqueza não existe. A proposta comunista é um entrave à criatividade do empreendedor. O capitalismo é um regime de exploração e o empreendedorismo, é verdade, leva à desigualdade. Mas não é acabando com a iniciativa privada que se alcança a igualdade”, declara.

***

Depois de Poema sujo, não houve mudanças ou rupturas na sua estética poética. Mas isso não significa que ele restrinja o poema a uma forma mais ou menos estabelecida. Em 2004, ao saber que a tradução de “maravilha”, em grego, é "paradoxon", fez um poema-objeto como os de 1959, inspirado nas duas palavras.

***

“’Penso que o Poema sujo seja a Canção de mim mesmo em português”, diz um amigo de Gullar, que pede anonimato. “Acho que é uma maneira de ver”, pondera o poeta sobre a frase. “É uma observação válida. Mas há diferenças”.

"A Canção de mim mesmo (Song of myself), longo poema do norte-americano Walt Whitman (1819-1892), repleto de cenas da natureza das urbes norte-americanas, com um tom transcendente de quem realizou o casamento alquímico entre alma e corpo – separação estabelecida por Platão há mais de 2 mil anos. Assemelha-se ao Poema sujo por ser existencial, longo e universal. Mas é um poema do presente, de um homem que fala no tempo do hoje para todas as épocas [...] é união de contradições (Sou dos velhos e jovens, dos tolos tanto quanto dos sábios/ desatento com os demais, sempre atento aos demais). É um discurso suave, mas firme, sobre um existir profundamente integrado com o que nos cerca, evidência de que tudo está separado apenas por aparências."

O Poema sujo é a expressão de uma poderosa escuridão que gera interrogações mortais: haverá aurora? Eu viverei? Diante da dúvida, o poeta se dana a falar de vida, do que lhe anima os ossos. A Canção de mim mesmo, por sua vez, é a luz que surge no horizonte, triunfante, serena e contundente como a canção de um bardo.

No extenso poema Saudação a Walt Whitman, Fernando Pessoa tentou algo parecido com o que fez o poeta norte-americano. “Acho que ele (Ferreira Gullar) conseguiu o que Pessoa não conseguiu, que é cantar a si mesmo em nossa língua”, opina o amigo do poeta brasileiro. Assinada pelo heterônimo Álvaro de Campos, a Saudação é visceral, elétrica, começa e termina como um surto de quem experimentou um flerte frenético com o transcendente. Mas, ao contrário do autor de Folhas na relva, parece não ter conseguido ancorar essa dimensão de alma no poema. Comporta-se, frente a Whitman, como uma bacante diante de Dioniso.

No Poema sujo, o autor, por sua vez, não é bacante, deus, heterônimo, nada. É apenas José de Ribamar Ferreira, Ferreira Gullar.

***

Ferreira Gullar não é de ler muito. “Sou de reler muito”, completa e cita os nomes de Drummond, Pessoa, João Cabral e Bertrand Russell. Não conhece muitas novidades. “Mas gostei muito do livro daquele cubano. Qual o nome dele? ”, pergunta. Leonardo Padura, autor de O homem que amava os cachorros (Boitempo, 2013) “Isso. Grande escritor. E um amigo já me disse que esse seu livro mais recente (Hereges, lançado em setembro no Brasil) é melhor ainda”, diz o poeta, com algum entusiasmo.

Como acha que os jovens leem o Poema sujo? “Sei que muitos leem porque me param nas ruas, em palestras, me procuram via internet. As pessoas conhecem o poema. Ele comove as pessoas”. Ele mesmo não relê a obra. “Às vezes pego e dou uma folheada. Fico comovido. O poema ficou famoso, isso mostra que tem significado especial. É único. Nunca mais escrevi um poema com essa complexidade.”

O poeta é dos que se indagam muito. “Acho que o mundo não tem sentido, mesmo. O sentido é inventado. É impossível entender um troço com bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, não há explicação para isso”, diz ele em entrevista ao Roda Viva, em 2011. É flertando com essa indefinição que termina Poema Sujo: cada coisa está em outra / de sua própria maneira / e de maneira distinta / de como está em si mesma / a cidade não está no homem / do mesmo modo que em suas / quitandas praças e ruas. Consegue delinear o sentido em um aspecto da existência (a relação entre homens e lugares com a cidade), sem poder ir além. É uma ideia sólida e misteriosa como uma janela aberta para a noite.

Numa coisa que apodrece / – tomemos um exemplo velho: / uma pera – / o tempo / não escorre nem grita, / antes / se afunda em seu próprio abismo / se perde / em sua própria vertigem. Abre-se a janela para a noite ao olhar para o céu ou para o que está ao lado. Sentindo o próprio corpo. É essa capacidade de sentir, vislumbrar o fundo das coisas prosaicas.

Poema sujo não é a vida em si; é ela recriada. É, talvez, a síntese da essência de todo o trabalho do poeta, um discurso da vertigem, esforço para tornar a existência mais rica por meio da expressão do espanto.