Minha descoberta do Chile foi meramente cartográfica. Parece pouco e livre de grandes emoções, mas não foi em vão. Folheando os atlas da casa de meus pais quando criança, a tripa que forma o Chile me parecia um fenômeno intrigante e aflitivo. Como conseguiam viver naquele corredor estreito e como aquilo poderia ser um país? Havia decerto países bem menores que o Brasil no atlas, alguns tão pequenos que seus nomes extrapolavam no desenho os seus limites, mas nenhum era tão estreito e longo que necessitasse de várias páginas para recobrir sua “compridez”. Ser chileno naquele espaço soou para a criança que fui como um destino impossível e em alguma medida sufocante. Mas havia naquela tripa algo que também nos dizia respeito, digo, a nós, crianças do vasto e amplo território brasileiro. Segundo o atlas indicava, todos fazíamos parte da América do Sul e os adultos volta e meia falavam em América Latina, que permaneceu sendo uma tradução interpretativa de América do Sul por muitos anos. Na escola ainda não nos haviam explicado o que de fato era a América Latina, em verdade, nunca souberam fazê-lo muito bem. Graças à literatura, pouco a pouco, as coisas ganhariam contornos mais consistentes, ainda que trêmulos e contraditórios. Quando um pouco mais tarde me vi diante de um mapa em relevo da América do Sul, pude entender melhor o problema chileno.

Aliás, como é bom fechar os olhos e passear as mãos sobre um mapa em relevo tateando as formas miniaturizadas do território. Era fácil reconhecer a tripa chilena pelo toque. Embora a experiência tenha apenas confirmado a drástica estreiteza do país, a concretude da cordilheira respondia tacitamente várias das minhas perguntas infantis. Deveríamos oferecer mais vezes essa oportunidade de tatear um mapa às crianças. Naqueles anos, relatos, palavras e nomes giravam soltos no ar, medos presentes mas distantes, já que meus pais não estiveram diretamente envolvidos na luta concreta contra a ditadura — eram histórias curtas demais para serem inteligíveis, com pessoas que tinham fugido do Brasil para o Chile e outras que tinham fugido do Chile, talvez as mesmas, ou não. Era um pouco confuso, mas no conjunto caótico e poroso transmitiam a ideia da existência de uma ponte de fuga entre Brasil e Chile, e a noção ainda informe, mas pregnante, de que ser latino-americano tinha algo a ver com tentar escapar de seu próprio país para depois escapar do país para onde tivesse escapado.

“Um país assombrado pela cordilheira”, disse anos mais tarde uma professora, com um ar trágico brumoso que fazia tudo naquela frase convergir para a palavra “assombrado”, como se todo o nosso mundo pudesse ser tragado por algo sinistro e invisível que nos ronda. O Chile “assombrado pela cordilheira” foi talvez pra mim o primeiro nome da violência latino-americana inominável. Essa violência que nos funda, nos constitui e que nos atravessa, violência que testemunhamos de mil e uma formas, e que permanece latente mesmo quando deixamos os domínios do mapa e do território. Porque nos persegue feito um pesadelo, como uma história que nunca se fecha, um seriado que continua sempre, com outros atores e figurinos, alhures, outros diálogos, mas ainda o mesmo. Essa violência foi plasmada no conto O Olho Silva, de Roberto Bolaño, que trata exatamente de um personagem latino-americano perseguido pela violência, ou atraído para ela de maneira inapelável. Não digo mais, sugiro que o leiam, pois além de um conto bom de ler, condensa uma pequena teoria sobre nós mesmos, na tensão infinita de que somos fruto.

Roberto Bolaño foi o nome da minha linha de fuga pessoal para dentro da tripa latino-americana de onde é preciso escapar para recomeçar um caminho de volta que nunca tem fim. Bolaño redesenhou para leitoras, leitores e leitorxs da minha geração o mapa difícil da literatura latino-americana, seu complexo sistema de valores e de mitos tolerados. Literatura que ele tratou com ardor, ironia, furor, tudo isso banhado no suor frio do pesadelo com que sonham noite após noite os detetives erráticos que desvendam o crime de nossa própria existência. Bolaño, que nunca tentou ou quis explicar o Chile ou a América Latina, publicou livros que falavam diretamente com nossas ambições (literárias e existenciais) e com nossa vida criativa assombrada pela cordilheira do fracasso. Fazia isso com uma franqueza sempre trágica e fascinante. Foi na sua universidade desconhecida que nós, bolañistas por opção, entendemos algo sobre o lugar minoritário de nossas línguas majoritárias no grande mercado global das incongruências.

A Universidade Desconhecida é o título do livro em que decidiu reunir sua poesia, essa poesia que é também uma escrita de vida, e duplamente vital, pois estrutura uma respiração e sustenta um crivo sobre o mundo em que a linha de corte é determinada por uma espécie de desespero revitalizante. Para ele, universidade aí seria uma anti-instituição, num golpe de atração e repulsa tipicamente bolañesco, já que ele ao mesmo tempo nunca deixou de discutir e falar sobre literatura em termos de cânone e de valor.

“A Universidade Desconhecida” era o nome escolhido por Bolaño para a formação visceral do poeta, um nome que tinha de abarcar a trajetória desterritorializante dessa figura que condensa a precariedade, a sensibilidade e as maiores ambições expressivas. Uma universidade aberta a todos, mas de difícil acesso, rigorosa mas não torturante, autônoma mas não alienante, exigente mas não domesticadora. Toda universidade conhecida traz dentro dela uma outra, não nomeável, sem sede e sem diploma, através da qual as vidas vão ganhando forma e as formas vão adquirindo uma vitalidade extracurricular, fruto do convívio, dos embates, dos desastres emocionais que ali também se vive.

Há uma entrevista com a crítica argentina Josefina Ludmer em que ela menciona uma “universidade subterrânea”, referindo-se às aulas e grupos de estudo que organizou em sua casa durante os anos de repressão, nos quais se estudava teoria estruturalista e romances latino-americanos, inclusive aqueles considerados cafonas nos altos circuitos universitários, como Cem anos de solidão, de García Márquez, ao qual Ludmer dedicou um importante estudo. Seria preciso fazer uma história intelectual que incluísse a descrição minuciosa de todas essas universidades subterrâneas ou paralelas, com um trabalho de campo que permitiria entender o circuito e desenvolvimento de certas ideias e debates nos países latino-americanos sob ditadura.

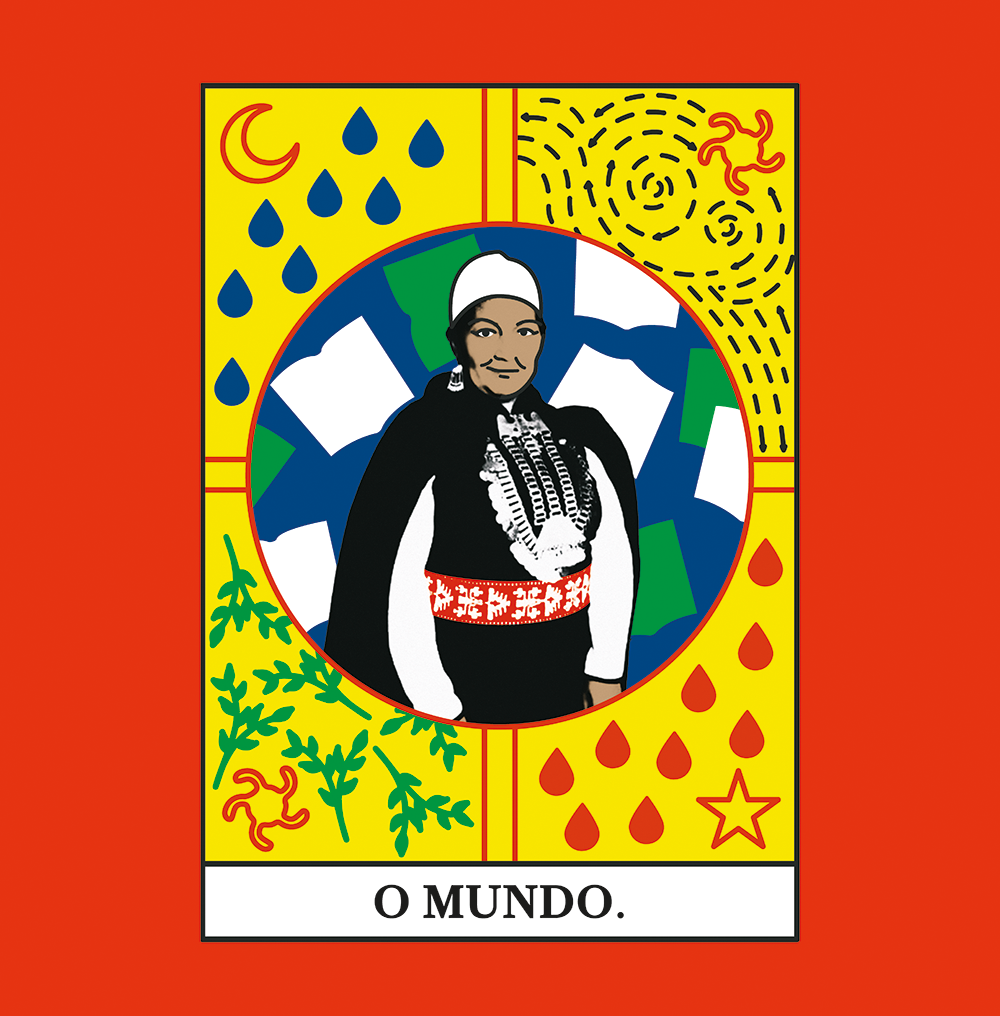

Toda universidade conhecida é atravessada por uma universidade desconhecida. Agora do Chile chegam notícias de uma nova Constituição que começa a ser redigida. A acadêmica Mapuche, Elisa Loncon Antileo, de 58 anos, preside o processo que redigirá a nova Constituição. Ela é a face visível dessa outra universidade, telúrica, anti-universalizante, que os descendentes dos povos originários foram desenhando ao longo das últimas décadas por dentro das instituições já existentes, renegociando seus contornos e o seu fora, os limites entre o pensável e o impensado. Loncon Antileo é defensora dos direitos linguísticos dos povos nativos. Sua língua materna é o Mapudungun, ela também fala espanhol e inglês. É mestre e doutora em Linguística, com PhD em Humanidades pela Universidade de Leiden, Holanda. É professora do Departamento de Educação da Universidade de Santiago do Chile e é coordenadora da Rede para os Direitos Educacionais e Linguísticos dos Povos Indígenas do Chile. Vem se dedicando ao complexo resgate das línguas indígenas, às metodologias de ensino dessas línguas e à elaboração dos currículos de ensino de línguas Mapuche.

O que diria Bolaño disso tudo? Escreveria com assombro? Com entusiasmo irônico? Como se cantasse no meio do temporal? Com toque de embriaguez medieval? Como quem recita bardos provençais? Por dentro de um labirinto? O que diria desse outro Chile que se desentranha das auroras mortas, das universidades instituídas, o que diria dessa época estranha em que o Chile se tornou o avesso da melancolia, se redesenhando com uma força de cordilheira que se ergue por entre o cheiro de terra devastada e nomes de mitos apodrecidos? É provável que a resposta já esteja contida em seus livros e que baste saber ler com “o olhar de um detetive diante de um crepúsculo extraordinário”.