Esta é a décima segunda e última reportagem da série Viagem ao país do futuro, na qual Isabel Lucas pensa o Brasil a partir da literatura e da realidade que a ficção representa. O trabalho é publicado em parceria com o jornal português Público. Exceto em situações que criem ambiguidade em relação ao português brasileiro, a grafia mantém o original da autora, escrito de acordo com o português de Portugal.

***

É madrugada numa das margens do Rio São Francisco. Não há luar e o caudal não se distingue do céu a não ser pelo reflexo das estrelas. Na água elas alongam-se, ganham contornos e movimento, tornam o chão um espelho oscilante. Mateus é dali, do interior, um sertanejo da beira da água. Ele tem uma história para contar que junta alimento, família e mito, e a verdade ou a mentira da sua narrativa é o que menos importa numa terra onde a grande liberdade está no poder da invenção.

Começa com uma pergunta, sem outro pretexto que não o de fazer conversa. “Não come fígado de bode, não? Eu como de tudo. Fígado de bode, rim de bode. Não é uma tradição nem nossa. É uma tradição árabe que veio com imigrantes para o Brasil. Carne é coisa sagrada e a gente aproveita tudo, porém cabeça de bode cozinhada é uma coisa que uma pessoa como eu não gosta. Mas a buchada e o sarapatel! Não sabe? São duas comidas típicas aqui do Nordeste.”

Mateus fala numa toada entre o canto e a dormência, põe ênfase em algumas sílabas e um exacerbar do espanto — o espanto da sua própria narração — sublinhado por muitas interjeições, enquanto idealiza um interlocutor paciente e curioso. “O sarapatel é o seguinte: pega o rim do bode, o fígado do bode, bota outra parte interna que se chama bofe e é cozinhado, certo? Depois de cozinhado, é ferventado no limão, no sal, no azeite. Aí, escalda tudo, corta em cubinhos para uma vasilha e tempera. Com especiarias: pimenta do reino, açafrão, coentro, cebolinha. Ainda tem o sangue coalhado. O mistério desse sangue é a forma de talhar o sangue do bode que fica como se fosse uma parte interna do animal, vira um quadradinho e é muito saboroso. Corta também, e tudo misturado, temperado, bota para cozinhar novamente com alho e cebola. É um prato muito saboroso, porém é um prato forte. Não é todo o mundo que tem costume de se alimentar disso, de parte interna. Tem gente que não come fígado de boi, não come coração de boi. Parte interna é forte. Dá muita sustância, deixa o cabra sem fome. Eu gosto muito, principalmente com cachaça. Isso tá dando uma fome! E até parece que sei cozinhar, mas eu, cozinhar, só ovo e pão.”

Mateus está animado. São duas horas da manhã. Segue em direção a sudoeste, à nascente do rio. “A buchada é o bucho do bode ferventado, costuradinho para formar uma bolinha com ele. Aí, joga dentro um pouquinho de arroz e sarapatel, costura e bota para cozinhar e aí tem a buchada. É um dos alimentos mais fortes que tem o Brasil. Para comer buchada de bode, o cara tem que ser forte. Eu como. Às cinco horas da manhã se a senhora deixar.” Olha a testar o efeito das palavras, antecipa qualquer pergunta. “E quem faz buchada de bode para mim? Tem um pessoal que faz e vende nas feiras. É muito gostoso, porém, quem não tem costume de se alimentar de parte interna de animal, é não exagerar, porque o organismo ainda tá fraco. Tem um rapaz do Paraná, muito amigo do meu primo. Ele trouxe ele para cá; estava aí passeando e ele queria provar buchada. Provou, achou muito gostoso, porém exagerou e passou mal. Ele não tem costume de comer parte interna nem de boi, nem de galinha. Só come filé de frango e filé de peixe; um filézinho de boi, olhe lá! Não é um cabra do mato, sabe, que come do campo, que gosta de comer comida bruta, comida caipira. Eu gosto. Eu comecei a comer essas coisas de dentro da minha casa. Por exemplo, vou contar um negócio que vai ficar só entre nós, tá bom? Eu sou primo-neto de Lampião, o cangaceiro mais conhecido do Brasil que fez par com Maria Bonita.”

No vasto Sertão brasileiro não é raro ouvir histórias de quem assume parentesco com Lampião e Maria Bonita, a dupla sertaneja devota do Padre Cícero que espalhou o terror em sete estados do Brasil nos anos 1920 e 1930 do século XX. Mateus diz-se primo-neto. “A minha avó não gostava que Lampião andasse lá na roça e nem gostava que a gente falasse que era primo dele, mas a gente é parente mesmo de Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Minha avó não gostava de Lampião e afrontava Lampião. Ele era de Serra Talhada (PE), nós somos de Cabrobó (PE), bem pertinho. Falo de Lampião por conta de minhas origens. Minhas origens é o povo do mato, o povo da carne, o povo do campo, e o povo do campo tem esses costumes. O pessoal da capital já conhece essas comidas por nossa conta. Porque a gente foi para lá, botou barraca lá nas feiras e mostrámos ao pessoal esse tipo de comida. Como nossa família veio do cangaceiro, veio dos vaqueiros, da caatinga, então a gente é criado nesses costumes; ao domingo fulano faz uma buchada e a gente vai almoçar lá; uma cachacinha, uma cerveja, uma buchada é do quotidiano.”

Mateus nunca ouviu falar do jagunço Riobaldo, que andou um pouco mais a sul, nas margens do mesmo rio, num tempo e num lugar de alguma forma imprecisos, um lugar que é e não é, literário, real, mítico, metafórico, que ultrapassa o Brasil no sentido que conta o sertão como o mundo. Um mundo simbólico narrado oralmente, primeiro de forma meio desconexa, como se o orador, o dono do monólogo, Riobaldo, andasse à procura da melhor forma de contar. “Contar é muito, muito dificultoso. Não pelos anos que se já passaram. Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas — de fazer balancê, de se remexerem dos lugares.” Ele foi jagunço no sertão de Minas e no sul da Bahia, e, na hora de narrar, é um velho fazendeiro no interior de Minas Gerais. Nessa narrativa inicialmente desconexa há um mapeamento do universo político, social, religioso e cultural daquele interior carregado de exclusão e onde miséria e excesso, silêncio e palavreado coabitam e integram os inúmeros paradoxos da história que Riobaldo irá contar. Por tudo isso, quem conhece Riobaldo, narrador e protagonista de Grande sertão: Veredas, é capaz de reconhecer em Mateus um dos oradores do Sertão, hábeis em catar presas para enredos mais ou menos diabólicos. Menos, no caso de Mateus. Muito mais, se for Riobaldo.

Mateus vive entre Petrolina e Juazeiro, fronteira dos estados de Pernambuco e Bahia. A travessia do São Francisco é tão do seu quotidiano quanto são a buchada, o sarapatel e as histórias para entreter viajantes menos audazes do que aqueles que procuraram Manuelzão, outra personagem literária criada por João Guimarães Rosa no volume de novelas Corpo de baile, inspirada no vaqueiro Manuel Nardi que em 1952 guiou o escritor pelo Sertão, numa boiada célebre, contando-lhe histórias, mostrando-lhe paisagens e um modo de falar e de ser que também existem em Mateus, e que resultou no romance Grande sertão: Veredas. Rosa ouviu, anotou tudo em pequenos cadernos e fez bom uso do material.

O LISO DO SUSSUARÃO

O sertão de Rosa é um sertão feito de muitos sertões, uma súmula que quer ultrapassar a precisão geográfica ou qualquer espécie de realismo, e faz da linguagem a sua maior conquista. Materializou-se no Liso do Sussuarão, uma espécie de enclave entre o sul da Bahia e o sertão de Minas Gerais. Com Grande sertão passou a integrar o catálogo dos atlas literários mais famosos. Existe, garantem. Existirá, mas na realidade não como ele o descreve. “Nada, nada vezes, e o demo: esse, Liso do Sussuarão, é mais longe — pra lá, pra lá, nos ermos. Se emenda em si mesmo. Água, não tem.”

Um artigo publicado n’O Estado de S. Paulo nos 50 anos da morte de João Guimarães Rosa refere uma pesquisa de um engenheiro florestal, Guilherme Braga Neves, que indica que o polígono do Grande sertão, o maior cenário do livro, tem 258.676 km², mais de três vezes da área de Portugal continental. Com o título, Grande sertão: Veredas — Resgate e conservação de uma paisagem cultural, o estudo — lê-se no jornal — “conclui que Rosa levou à risca a topografia, os acidentes geográficos e os cursos de rios para escrever sua obra. O romance cita pelo menos 424 localidades reais, incluindo cidades, arraiais, fazendas, cachoeiras e no mínimo 66 cursos d’água, entre rios, riachos, ribeirões, lagos, lagoas e veredas, com destaque para oito deles — os Rios São Francisco, das Velhas, das Fêmeas, Paracatu, Urucuia — o preferido do escritor —, de Janeiro e Carinhanha e o Córrego do Batistério. Nessa análise, ganha força a versão de que o romance é um livro formado por águas — segundo estudiosos, o nome do protagonista Riobaldo pode significar rio represado.” Salienta ainda a transformação ocorrida nessa paisagem desde a publicação do romance. “A política de desenvolvimento focada na produção de grãos, no plantio de florestas de eucaliptos, no aumento de rebanhos da pecuária extensiva e na mineração industrial sem contrapartidas socioambientais contribuiu para que o cerrado perdesse metade da cobertura original de 2 milhões de km².”

Um número imenso numa vastidão geográfica apreendida ao longo das margens do Rio São Francisco, grandes extensões de eucaliptos, árvores de fruto, cebola, vinhas, cana, uma vastidão a perder de vista e que esconde disputas entre grandes latifundiários e pequenos agricultores e comunidades piscatórias que subsistiam nas cobiçadas margens do São Francisco. Ali há água. Sertão dentro não há. E, pela ausência ou pela abundância, a água comanda os sertanejos. Do chão gretado pelas secas prolongadas, às carcaças de animais de grande porte na beira da estrada, junto a mandacarus desde que se sai das cidades costeiras de Recife, Maceió, Aracaju ou Salvador, as cisternas tomaram conta de parte da paisagem em vilas e vilarejos.

Este é o chamado território rosiano, o lugar onde o escritor concretizou o seu grande projecto literário: tentar nomear o que ainda não tinha nome através de uma relação extremada com a língua portuguesa. “A língua e eu somos um casal de amantes que, juntos, procriam apaixonadamente.” Dessa paixão nasceu Grande sertão: Veredas, romance solitário na história da literatura e não só na literatura brasileira onde o sertão se constrói de forma autónoma face à sua existência real.

É único e terá como grande referência não um livro, mas as histórias que João Guimarães Rosa, o mais velho de seis irmãos, ouvia do pai, Florduardo Pinto Rosa, conhecido como Seu Flor, juiz de paz e dono de uma venda em Cordisburgo, município a duas horas de distância de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, e a 480 quilómetros do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, que fica para norte, na fronteira entre Minas Gerais e a Bahia. É esta a topografia fundadora da literatura de Guimarães Rosa, simbolizada nesse parque que tem nome de romance desde 1989 para assinalar a paisagem que terá inspirado o livro. De avião, o aeroporto mais próximo é o de Brasília. “O Liso do Sussuarão não concedia passagem a gente viva”, conta Riobaldo, “era o raso pior havente, era um escampo dos infernos” onde “se forma calor de morte”.

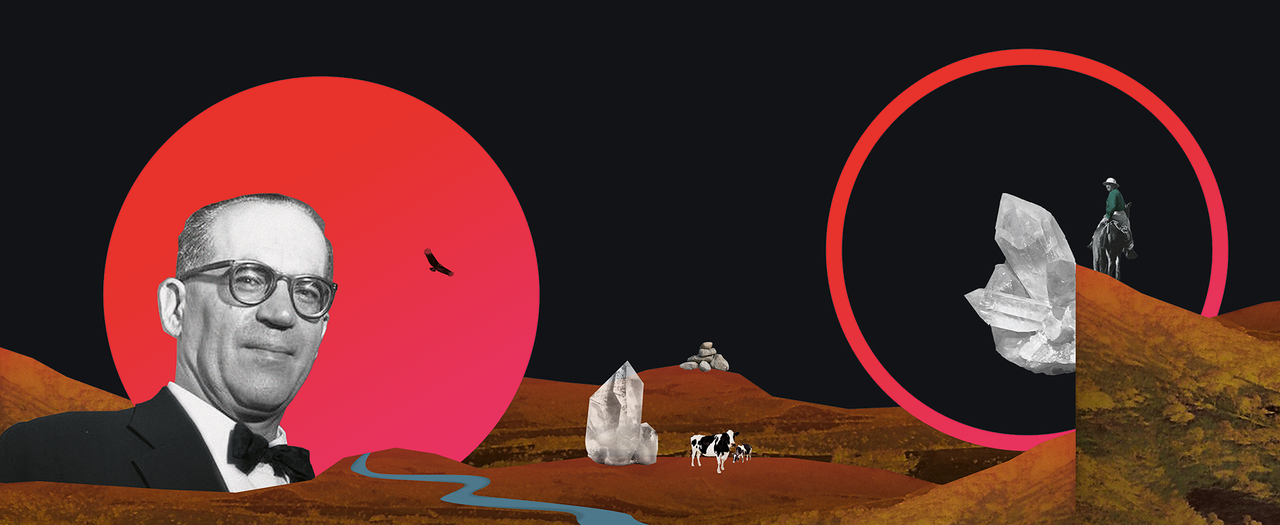

João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo a 27 de junho de 1908, uma cidade pequena, hoje com 8 mil habitantes e foi estudar para Belo Horizonte, morar em casa do avô e, mais tarde, formar-se em medicina com a ajuda financeira do tio. Aprendeu várias línguas. “Falo: português, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo; leio: sueco, holandês, latim e grego (mas com o dicionário agarrado); entendo alguns dialetos alemães; estudei a gramática: do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituano, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do checo, do finlandês, do dinamarquês, bisbilhotei um pouco a respeito de outras. MAS TUDO MAL. E acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito à compreensão mais profunda do idioma nacional. Principalmente, porém, estudando-se por divertimento, gosto e distração”, disse em entrevista.

Quando terminou o curso, casou com Lygia Cabral Penna. Tiveram duas filhas. Foi médico numa cidade pequena, também em Minas Gerais. Conta que se familiarizou com os que seriam os grandes temas do seu universo literário: o interior, o sertão menos inóspito do que o nordestino, o das margens do Rio São Francisco, com os vaqueiros, os jagunços, o verde, as veredas na aridez, o paradoxo contido no título do seu romance. “Sim, fui médico, rebelde, soldado. Foram etapas importantes da minha vida, e, a rigor, esta sucessão constitui um paradoxo. Como médico conheci o valor místico do sofrimento; como rebelde, o valor da consciência; como soldado, o valor da proximidade da morte.” Disse isto em resposta a uma pergunta de Günter Lorenz na sua mais famosa entrevista, em 1965, no Congresso de Escritores Latino-Americanos. Entretanto, concorreu à carreira diplomática e grande parte da sua obra foi escrita nas folhas do Itamaraty. Em 1952, quando participou na boiada, tinha regressado da Alemanha onde conheceu a sua segunda mulher, Aracy de Carvalho, conhecida como o “Anjo de Hamburgo”. Os dois, no contexto da Segunda Guerra Mundial, ajudaram à fuga de muitos judeus.

Guimarães Rosa morreu a 19 de novembro de 1967, três dias depois de tomar posse como membro da Academia Brasileira de Letras para onde fora nomeado em 1963. Adiou a posse com receio da emoção. Tinha 59 anos, sete livros publicados, o último Tutameia. Houve quatro póstumos (incluindo seu primeiro livro, Magma, antes apresentado apenas em concurso), um total de onze títulos, entre poesia, contos e novelas. Entre eles um romance: Grande sertão: Veredas. “Esse livro não tem amigos. É um livro sem amigos! É a isso que eu chamo um monstro”, afirmou Silviano Santiago em Lisboa, onde esteve para “celebrar” a edição do romance em Portugal, sublinhando que a solidão e a singularidade da obra-prima de Rosa, que se dizia mais próximo de Moby Dick do que de Ulisses, de James Joyce, a quem o comparavam, sobretudo pela inventividade da língua.

O que atraiu o homem das letras no sertão dos quase iletrados? As histórias e talvez a liberdade com a língua que lhe permitia mais do que as regras cultas da gramática lhe impunham. É uma explicação simplista? Será, porque Riobaldo só é capaz de dizer o que diz por causa da elaboração, do conhecimento, da criatividade de Guimarães Rosa, o seu inventor. Cruzar esse conhecimento com as características dos homens e da paisagem do sertão mineiro originou essa espécie de epifania ou milagre que é Grande sertão: Veredas, o enclave de onde se avista o mundo através do interior dos homens. Ou seja, a partir do regional, Guimarães Rosa escreveu sobre questões existenciais universais. É onde Riobaldo descobre, por exemplo, o significado da sua frase-mantra: “Viver é muito perigoso”.

SELVAJARIA

“O sertão está em toda a parte”; “sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar”; “Sertão: quem sabe dele é urubu, gavião, gaivota, esses pássaros: eles estão sempre no alto, apalpando ares como pendurado pé, com o olhar remedindo a alegria e as misérias todas…”. As frases são de Riobaldo, ditas a um interlocutor sábio e silencioso na grande obra de Guimarães Rosa, romance atravessado por um rio, aventura alicerçada num hipotético — e nunca esclarecido — pacto entre Riobaldo e o diabo, numa história de paixão interdita, na invenção de uma linguagem que quer dizer o impossível e desafiar o leitor para uma viagem transformadora — também de travessia — marcada pelo imergir no interior, não apenas geográfico, mas sobretudo, pessoal; um mergulho interminável.

Estamos diante de “um discurso sem fim”, na expressão do escritor Sérgio Sant’Anna, de “um monstro”, na definição do também escritor e crítico Silviano Santiago, autor do ensaio Genealogia da ferocidade (Selo Suplemento Pernambuco/Cepe Editora), que incide sobre o “carácter selvagem” e indomável de romance que “desorganiza e desnorteia”, que é “uma bofetada no Homem”. “O romance de Rosa manuseia dicionários reais e estapafúrdios, pessoais e imaginários e, em sintaxe travessa e com pontuação anárquica, esparrama perdulariamente palavras, tocos de palavra e interjeições onomatopaicas pela página em branco”, escreve, em Genealogia da ferocidade, sobre o livro em que Riobaldo reconstitui os acontecimentos da sua vida no sertão junto ao Rio São Francisco, fronteira entre Minas Gerais e a Bahia.

É nesse território, ou enclave, que o jagunço fala da vida e dos homens do sertão, “onde manda quem é forte, com as astúcias”, e se interroga acerca se o diabo existe ou não existe.

Que paisagem é essa? A que transportamos na cabeça e se confronta com as planícies, serras, ruas de pequenas cidades, casas de duas janelas e uma porta como as que desenhávamos na infância, ali sem outro adorno que não as madeiras pintadas de cores fortes. Só às vezes. Azul, encarnado, amarelo. Igrejas pequenas onde quem entra faz uma genuflexão e mais alguém se abriga da chuva enquanto uma mulher aspira o chão de pedra. Chove. A palavra ocorre diante do facto. Chove. Repete-se diante do facto, já que o facto rareia no sertão árido para se tornar menos raro à medida que se vai para sul, desde a foz do Rio, cada vez mais pelo interior, já passado Pernambuco, já no fim da Bahia e por fim em Minas Gerais, e o sertão cada vez menos árido, mais verde, mais habitado à beira das estradas, com casas grandes mais visíveis. A casa-grande onde mora o senhor do engenho, o latifundiário, o dono de fazenda, o poder, “totémica”, “reverencial”, como nota Luiz Roncari em O Brasil de Rosa antes de citar o escritor Julio Belo em Memórias de um senhor de engenho: “Diante da casa-grande, as cabeças se descobriam como diante de um templo, os lábios que falavam emudeciam, ou passavam a murmurar apenas as palavras da conversa em seu seguimento enquanto os interlocutores defrontavam-na; depois iam os lábios articulando mais alto, gradativamente, a conversa, na razão da distância que se ia pondo entre os que passavam e falavam e a residência do senhor de engenho. Se o senhor chegava a uma porteira e se encontrava alguém que vinha em sentido inverso, quem vinha descobria-se diante de quem chegava, abrindo bem a porteira para que por ela pudesse passar, com franqueza, o senhor de engenho e toda a sua importância. E não batia como ordinariamente se faz: ia com ela vagarosamente até ao mourão, encostando-a com doçura. O senhor de engenho passava: bater-lhe a porteira com força pelas costas era falta de respeito. No silêncio da noite, nem um chicote estralejava, tangendo um comboio de animais por defronte da casa-grande.”

Por vezes, essas manchas brancas, muitas janelas, paralelepípedos ou grandes quadrados bem organizados na paisagem veem-se do rio nos lugares onde o rio é navegável. São paradoxos, mais um no contexto do grande livro dos paradoxos que é Grande sertão: Veredas, a começar pelo título. A imensidão da terra, os pequenos veios que a atravessam, e a palavra Nonada, inaugural no romance, precedida de um travessão, início de diálogo que se revela um monólogo, interminável. Nonada, quase nada, não é nada, uma ninharia, para afinal como o princípio de uma indagação selvagem — na expressão de Silviano Santiago — sobre a natureza do homem. “— Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja”, diz Riobaldo.

Como fica essa palavra nova em português noutra língua, o inglês, por exemplo? “Ah, isso é uma coisa que está em mutação. De vez em quando volto lá e mudo, mas por enquanto ficou Nonot. Ainda não sei, ainda não tenho certeza”, diz Alison Entrekin, australiana, há 24 anos a viver no Brasil e actualmente a trabalhar na nova tradução para inglês de Grande sertão: Veredas, livro de uma língua nova que corresponde a uma paisagem, que tem nessa paisagem um reflexo ao mesmo tempo que a reflecte e aos que a habitam. Homens e mulheres de classe social baixa, pouco letrados. É a partir deles que Guimarães Rosa fala e dá sentido a uma linguagem, em parte inventada. Ao escrever Grande sertão: Veredas, Guimarães Rosa quis isso tudo. “O vínculo entre a língua e a paisagem no Grande sertão é um vínculo muito pouco domesticável no sentido de vinculável apenas ao contexto brasileiro. Rosa sonha uma utopia linguística em que a língua pode ser moldada numa paisagem também literária e imaginária. E este sertão é provavelmente a maior construção geográfica-literária que temos, precisamente por essa aliança entre criar um mundo através da língua e criar uma paisagem que só existe em função daquela língua que foi criada, portanto sempre nómada e feita também em função da leitura”, disse Clara Rowland, professora e escritora, em Lisboa, no final de 2019, a propósito da publicação do romance em Portugal, 63 anos depois de ter sido publicado no Brasil, em 1956.

O nomadismo indissociável dos homens do sertão, em fuga permanente da fome provocada por secas prolongadas, mas também em fuga do crime, ou atrás do crime, numa sociedade marcada pelos valores da honra, da vingança, da valentia. No caso do livro de Rosa é mais isto, como nota Silviano Santiago, que pede que não se confundam os sertões. Nem os homens que os habitam. “O sertão que nós conhecemos, o sertão nordestino, é uma região árida, inóspita também, mas sob outra forma. O sertão de Guimarães Rosa é o contrário. É o Sertão do Rio S. Francisco, é da abundância de água”, disse o escritor, também em Lisboa, sobre esse território rosiano que “é e não é” — expressão de Clara Rowland —, em que o tema do rio é capital. É um sertão, diz Santiago, da “opulência da natureza, dos animais selvagens”. Há piranhas, urubus, mas como nota o autor de Genealogia da ferocidade, “nenhum animal é mais importante do que a onça. A onça define ferocidade. Você mata uma onça, come o coração da onça e fica feroz. Ganha a ferocidade. Todo o jagunço tem de passar por essa iniciação”.

Não é o sertão de Vidas secas, de Graciliano Ramos. “O Grande sertão: Veredas é tudo menos Vidas secas. É um livro verborrágico”, afirma Santiago. E dá como exemplo os 52 nomes ali atribuídos ao Diabo. Ele contou-os. Riobaldo elencou-os, procurando no seu interlocutor, e nos conselhos sábios do seu confidente, Compadre Quelemém, uma paz que, no seu entendimento, só podia vir da confirmação de que o “Tal” não existisse”, porque só essa inexistência anularia um alegado pacto. “O Arrenegado, o Cão, o Cramulhão, o Indivíduo, o Galhardo, o Pé-de-Pato, o Sujo, o Homem, o Tisnado, o Côxo, o Temba, o Azarape, o Coisa-Ruim, o Mafarro, o Pé-Preto, o Canho, o Dubá-Dubá, o Rapaz, o Tristonho, o Não-sei-que-diga, O-que-nunca-se-ri, o Sem-Gracejos… Pois, não existe!” E, se, não existe, como é que se pode contratar pacto com ele?

Volto a Silviano Santiago. “É quase uma litania, é uma escrita que não tem como ser de outro. Numa época em que o menos é mais, nele o mais é mais. E é mais, muito mais. É uma estética do exagero, da abundância, daquela abundância daquele sertão que é muito diferente d’Os sertões de Euclides da Cunha. Uma das maneiras de tentar domesticá-lo foi trazê-lo para muito perto do Euclides da Cunha. O romance de Euclides da Cunha é histórico, com a geografia precisa. Esse não; esse é um monstro. Então é um monstro alegórico.”

Um pouco como o rio. O rio que é um país líquido. Chamam-lhe Chico, o Velho Chico, povoado por homens, bichos, plantas. Cobiçado, violentado, alterado no seu percurso natural para servir interesses hídricos e de cultivo. Alimentado por múltiplos veios de água, as veredas, que correm pelas serras, nas encostas, pintando de verde a aridez de um território vasto. Esse rio é um país com mais de 2800 km de extensão, que tem uma nascente, em Medeiros, estado de Minas Gerais, e corre para nordeste, atravessando os estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, onde se encontra com o Atlântico. Por ser rio, é um país que se renova, infindável como o discurso criado pelo escritor na boca de Riobaldo. “Rio é só o São Francisco, o Rio do Chico. O resto pequeno é vereda”, diz Riobaldo, a personagem com rio no nome, no caso, um rio falho, frustrado, que não se assume, se recusa, uma construção do escritor que com esse nomear parece querer aludir aos sentimentos de Riobaldo pelo jagunço Diadorim, o “mulato” de olhos verdes, sem medo, que ele conheceu no rio quando os dois eram crianças.

Sabemos disso pela página oitenta, quando se dá outra travessia, a do leitor, meio perdido na deambulação narrativa de Riobaldo, para um novo sentido: a aventura de que a partir daí se sente irremediavelmente cúmplice, atraído pela aventura que discorre de forma caudalosa, com Riobaldo a deixar passar, através da sua, a voz de muita gente, dos que se cruzaram com ele na sua grande travessia pessoal. A viragem dá-se aqui: “Sei que estou contando errado, pelos altos. Desemendo. Mas não é por disfarçar, não pense. De grave, na lei comum, disse ao senhor quase tudo. Não crio receio. O senhor é homem de pensar o dos outros como sendo o seu, não é criatura de pôr denúncia. E meus feitos já revogaram, prescrição dita. Tenho meu respeito firmado. Agora, sou anta empoçada, ninguém me caça. Da vida pouco me resta — só o deo-gratias, e o troco. Bobeia. Na feira de São João Branco, um homem andava falando! — a pátria não pode nada com a velhice… Discordo. A pátria é dos velhos, mais. Era um homem maluco, os dedos cheios de anéis velhos sem valor, as pedras retiradas — ele dizia: aqueles todos anéis davam até choque eléctrico… Não. Eu estou contando assim, porque é meu jeito de contar. Guerras e batalhas? Isso é como jogo de baralho, verte, reverte. Os revoltosos depois passaram por aqui, soldados de Prestes, vinham de Goiás, reclamavam posso de todos animais de sela. Sei que deram fogo, na barra do Urucúia, em São Romão, aonde aportou um vapor do Governo, cheio de tropas da Bahia. Muitos anos adiante, um roceiro vai lavrar um pau, encontra balas cravadas. O que vale, são outras coisas. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros acho que nem não misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa. Sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. O senhor é bondoso de me ouvir. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data. O senhor mesmo sabe.”

É um livro-acontecimento, na opinião de Clara Rowland, justamente naquele fim de tarde de inverno em Lisboa; acontecimento “no sentido em que há poucos livros tão totais. É um acontecimento porque é um livro que constrói um mundo com uma intensidade rara, e com uma intensidade que convoca desde a ideia de romance até a própria forma do romance, à língua em que o romance está escrito. Entrar nele é entrar num universo absolutamente coerente e tenso, porque todos os instrumentos estão ao serviço da criação deste efeito de leitura que é chegar ao fim do Grande sertão.”

E como sair dele para enfrentar o lugar que esteve na sua génese? Não saindo. Chegar ao São Francisco depois de ler Grande sertão: Veredas é perceber que realidade e ficção em alguns casos são indissociáveis, que estamos num território mitológico e poucas descrições daquela massa de água se comparam à de Riobaldo no monólogo infinito que é o romance de Guimarães Rosa. O São Francisco e Diadorim juntos numa imensidão quase insuportável. Pelos sentimentos e emoções que emergem dessa vastidão, pelo fôlego da aventura, pela violência, pela latência da paixão, pela linguagem. “Não procuro uma linguagem transparente. Ao contrário, o leitor tem de ser chocado, despertado da sua inércia mental, da preguiça e dos hábitos”, disse Guimarães Rosa numa carta enviada a uma amiga, Harriet de Onis, sua primeira tradutora para inglês, em 1964.

E diz Riobaldo sobre aquele o rio de dimensão e simbologia bíblicas: “O senhor surja: é de repentemente, aquela terrível água de largura: imensidade. Medo maior que se tem, é de vir canoando num ribeirãozinho, e dar, sem espera, no corpo dum rio grande. Até pelo mudar. A feiura com que o São Francisco puxa, se moendo todo barrento vermelho, recebe para si o de-Janeiro, quase só um rego verde só. — ‘Daqui vamos voltar? – eu pedi, ansiado. O menino não me olhou — porque já tinha estado me olhando, como estava — ‘Para que?’ — ele simplesmente perguntou, um descanso de paz. O canoeiro, que remava, em pé, foi quem se riu, decerto de mim. Aí o menino mesmo se sorriu, sem malícia e sem bondade. Não piscava os olhos. O canoeiro, sem seguir resolução, varejava ali, na barra, entre duas águas, menos fundas, brincando de rodar mansinho, com a canoa passeada. Depois, foi entrando no do-Chico, na beirada, para o rumo de acima. Eu me apeguei de olhar o mato margem. Beiras sem praia, tristes, tudo parecendo meio pôdre, a deixa, lameada ainda da cheia derradeira, o senhor sabe: quando o do-Chico sobe os seus ou os onze metros.”

O rio e Diadorim revelaram-se a Riobaldo no mesmo dia e esse encontro só podia ter a benção de Deus ou a maldição do Diabo. “Pois tinha sido que eu acabava de sarar duma doença, e minha mãe feito promessa para eu cumprir quando ficasse bom: eu carecia de tirar esmola, até perfazer um tanto — metade para se pagar uma missa, em alguma igreja, metade para se pôr dentro duma cabeça bem tapada e breada, que se jogava no São Francisco, a fim de ir, Bahia abaixo, até esbarrar no Santuário do Senhor Bom-Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Ora, lugar de tirar esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola. Eu ia, todos os dias. E esperava por lá, naquele parado, raro que alguém vinha. Mas eu gostava, queria novidade quieta para meus olhos. De descer o barranco, me dava receio. Mas espiava as cabeças para a boia de anzol, sempre dependuradas na parede rancho.”

E o dia veio. “Aí pois, de repente, vi um menino, encostado numa árvore, pitando cigarro. Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. Ali estava, com o chapéu-de-couro, de sujidade baixada, e se ria para mim. Não se mexeu. Antes fui eu que vim para perto dele. Então ele foi me dizendo, com voz muito natural, que aquele comprador era tio dele, e que moravam num lugar chamado Os-Porcos, meio-mundo diverso, onde não tinha nascido. Aquilo ia dizendo, e era menino bonito, claro, com a testa alta e os olhos aos-grandes, verdes. Muito tempo mais tarde foi que eu soube que esse lugarzinho Os-Porcos existe de se ver, menos longe daqui, nos gerais de Lassance.” Riobaldo soube então que aquele menino se chamava Reinaldo. Só muitos anos mais tarde saberá do segredo: o nome dele é Diadorim. E será apenas só mais uma revelação quando os dois se juntam num bando, como dois jagunços atrás de vingança.

O PAÍS DE ÁGUA

Agora chove no rio. A outra margem não se vê. Há um caminho de terra que parece querer atravessá-lo, mas não. É só um caminho que acaba na água. Está turva como a descreveu Riobaldo, ou cinzenta como o céu carregado. Chove no rio e isso é uma benção. O verde da margem fica realçado. Pássaros negros voam perto. Urubus, alguém nota. Mateus ficou para trás. É um canoeiro que chega de galochas e camisola de alças, pele negra, olhos claros. Como os de Diadorim? Riobaldo talvez achasse que não. Pele negra e olhos claros são quase do quotidiano — palavra que ficou de Mateus — no sertão. Diz-se que descendentes de holandeses com escravizados, quando os holandeses foram escorraçados pelos portugueses dos portos atlânticos e fugiram para o interior. Chamam-lhes “mulatos de olhos claros”, até que a palavra “mulato” ficou iluminada do preconceito que carregava. Isso é recente, do tempo que olha o colonialismo e a sua herança linguística de forma crítica. Grande sertão: Veredas foi escrito antes disso, em 1956. Mulato como Diadorim, mulato como Catôcho, um dos jagunços do bando, quase “anjos-da-guarda”.

O homem que calça as galochas é silencioso. Entra na sua canoa e rema. Todos os dias, àquela hora, fim de tarde, repete o percurso e os movimentos. Atravessa o rio, uma travessia diagonal, meia hora mais ou menos em direção ao norte, sozinho. Alguém se aproxima da margem e informa: “oh, lá vai, dormir no rio”. Quem fala é João, um rapaz que trabalha em embarcações de recreio, leva turistas para ver a paisagem que os homens que rema guarda durante a noite. É uma figura cada vez menor naquele mar de água, atrás deixa um risco, espécie de pegada do barco que logo se afunda, deixando-o sem rastro. Leva com ele uma lanterna, o jantar e o pequeno-almoço e é a única testemunha do rio na escuridão da noite nas horas em que não consegue dormir na pequena cabine submersa, suspensa na boia gigante que, ao longo do dia, é uma plataforma de mergulho para os turistas do São Francisco. A voz de Riobaldo também consegue falar sobre o silêncio e a solidão daquele homem, em parte, graças a essa língua não totalmente inventada.

Pois não, Alison? “Essa é a grande questão que acho fascinante”, diz Alison Entrekin, a tradutora que se segue a Harriet de Onis, e que se fixa na identidade mineira de Guimarães Rosa, o escritor que situou o seu livro num mundo que conhece, o mundo de onde veio. “Sabe que Minas Gerais é o lugar no Brasil onde mais se preserva o português arcaico, o português que veio de Portugal? Há muitas expressões, muitos vocábulos que permanecem na fala dos mineiros”. É um aparte antes de confessar que já acreditou que Rosa tivesse inventado mais do que o que inventou. “Se me tivesse feito a pergunta no começo do processo, eu teria dito que ele inventou um monte de coisas, agora eu digo que nem tanto. A cada palavra, tenho que pesquisar, que rastrear etimologias e muitas vezes ele usa coisas arcaicas que não se encontram nos dicionários mas que já existiram na língua portuguesa e encontramos em dicionários mais especializados. Ele usa muitas coisas específicas da região, daquele universo de jagunços e pessoas do interior.” Com isso, ele criou um modo novo de falar, expressões, um léxico que Nilce Sant'Anna Martins reuniu no livro O léxico de Guimarães Rosa, cerca de 8 mil palavras, não são necessariamente invenções suas, mas que testemunham um novo uso das palavras. “Ele pega uma palavra comum e usa de outra forma”, sintetiza Alison. E juntou prefixos e sufixos, altera sons. “Ele fala os cavalos ‘caintes’ e não os cavalos ‘caindo’”, exemplifica a tradutora.

Alison Entrekin continua: “Ele usa uma sintaxe muito alheia às normas cultas, mas acho que faz isso com base numa matriz que é a matriz da fala do interior de Minas Gerais. Essas pessoas têm uma grande criatividade, uma liberdade. E digo isso sem preconceito: quanto menos escolaridade, menos apego às normas cultas, mais livre e mais criativa a pessoa pode ser com a língua. Acho isso sensacional. E ele, sendo culto, faz isso o tempo todo. É criativo com a língua, mas sempre obedecendo a essa matriz. Tem verossimilhança.”

Porque tem um tempo, um lugar, uma matriz. Alison Entrekin volta ao lugar de origem como fulcral para chegar às palavras de Guimarães Rosa. “Ele tem uma expressão que usa muito, ‘mire veja’, com algumas variações. Por mais simples que sejam, é uma coisa importante, que pontua, e é uma característica da fala de Riobaldo, e eu quero que que seja uma coisa bem memorável, bem reconhecível no texto em inglês.” Como chegar lá? “Outro exemplo, a palavra ‘esbarrar’, para ‘parar’”, nota Entrekin. No livro: “E por fim viemos esbarrar em lugar de algum cômodo, mas feio, como feio não se vê. — Tudo é gerais… — eu pensei, por consolo.”

Que inglês para isto? “Se eu tomar qualquer variação do inglês, americano, australiano, britânico, como base, o texto terá o sotaque daquele lugar. Eu não quero que tenha essa localização específica na língua inglesa. Tem palavras comuns entre todos os países de língua inglesa e eu tenho que tomar muito cuidado para não usar expressões que sejam muito regionais.” Alison Entrekin quer tirar o sotaque à edição inglesa de Grande sertão. “Quero criar uma linguagem nova em inglês, que não tenha sotaque. Isso é missão impossível, tenho consciência disso, mas na medida do possível quero evitar esses sotaques muito marcados. Por isso digo que a grande saída é a criatividade do texto original que permite que você encontre soluções que não passem por esses sotaques e regionalismos. Consigo usar coisas de um registro popular, mas que poderiam caber na boca de uma pessoa nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na Austrália. Para o resto, invento. Mas invento dentro de parâmetros nos quais ele inventou.”

Há, no livro, um modo de falar que corresponde a um modo de ser e que tem uma origem. Ser mineiro? O que é isso? Maria Esther Maciel, poeta, escritora, crítica literária, ex-professora da Universidade Federal de Minas Gerais, autora dos romances O livro de Zenóbia (2004) e O livro dos nomes (2008), ou da recente colectânea de poesia Longe, aqui: Poesia incompleta 1998-2019 (2020). Também é mineira, de Patos de Minas, município a quase quatro horas de distância e carro, para noroeste, de Belo Horizonte, onde vive actualmente. Foi em Patos de Minas que Geraldo e Renato Santos Pereira filmaram a adaptação para cinema do livro de Guimarães Rosa, em 1965. Chama-se Grande sertão e faz parte do chamado “Ciclo do Cangaço do Cinema Brasileiro”. Uai…, a interjeição afere uma complexidade que “o mineiríssimo” Carlos Drummond de Andrade levou para um poema. Maria Esther Maciel recorre a ele. “Ninguém sabe Minas […] Só mineiros sabem. E não dizem/ nem a si mesmos o irrevelável segredo”.

“Circulam por aí muitas definições de mineiro, as quais já se tornaram clichés: mineiro é desconfiado, não assume uma opinião de forma explícita”, nota a escritora, acrescentando como exemplo desses estereótipos, que em vez de se assumir o mineiro prefere ficar “em cima do muro”. Ainda entre os clichés mais famosos estão os de que “gosta de fartura, é meio calado, reservado. Lembro-me de uma piada que circulava em minha cidade, a propósito da dificuldade que o mineiro tem em tomar uma posição: ‘Um dia, puseram um mineiro num quarto todo pintado de vermelho e lhe perguntaram: que cor é esta? Ele, hesitante, olhou de um lado para outro, olhou para o teto, pensou um pouco e, depois, respondeu: verde não é!’”.

Até certo ponto, essas definições e histórias fazem sentido. Mas não dá para generalizá-las, pois existem mineiros e mineiros. A “mineiridade”, creio, é feita de matizes, dobras e camadas. Ela varia de acordo não apenas com a região onde se vive — Minas é um estado imenso e heterogéneo —, mas também com as peculiaridades de cada indivíduo ou comunidade a que este está ligado.” Há mais. “O que mais aprecio nos mineiros é o uso que fazemos da palavra ‘trem’: ela deixa de ter um sentido único (meio de transporte, comboio) e passa a significar tudo, qualquer coisa. Tu me perguntas: ‘O mineiro, a mineiridade: que trem é esse?’; Te respondo: ‘Sei o que é, mas não sei…’.” E há ainda o fascínio pelo mar, que vem da falta dele. Outra característica importante dos mineiros: a nostalgia do mar que nunca tivemos. “Somos fascinados pelo mar. Todos queremos ir para a praia. Por outro lado, as montanhas, o cerrado, os campos de plantações, tudo isso nos deixa mais íntimos de nós mesmos. Muitos conseguem extrair disso uma sabedoria. Mineiro tende a ruminar mais as coisas, antes de falar ou fazer algo.”

Maria Esther prometera uma viagem ao território rosiano até que a viagem deixou de ser possível naquela que parece ser uma pausa na ideia de viagem como forma de chegar ao outro. No caso à obra, ao autor. Fica o vislumbre de Grande sertão: Veredas, no sertão que se conhece, onde não se foi por causa de Rosa, na cidade onde viveu parte da vida, Belo Horizonte, e se descobre que uma das casas onde morou, no número 415 da Rua Leopoldina, bairro de Santo António, foi recentemente demolida e será um condomínio de 27 andares. Parado na esquina ao lado da casa, um rapaz encolhe os ombros. Não sabia. “Foi de escritor famoso, é? E como deixam fazer isso?” De braços cruzados, olha para o céu, a medir a altura de um empreendimento. “Dá vertigem”, diz. Dá, mais ainda quando se olha para baixo, para a rua que desce, íngreme na encosta, entre moradias de um piso, velhos casarões coloniais, edifícios de apartamentos, e restaurantes, uma tranquilidade que indicia um bairro de classe média, média alta, numa das cidades mais cosmopolitas do Brasil.

Minas Gerais contém o paradoxo rosiano. Grandes tempestades seguidas de uma bonança que parece desmenti-las. A trovoada que à noite parece fazer ruir as igrejas de Ouro Preto. No dia seguinte tudo está de pé. Brumadinho ao lado de Inhotim, uma terra pobre e um dos mais exclusivos centros de arte do mundo. Brumadinho que, como Mariana, quase ficou soterrada pelas lamas da grande exploração mineira. E nisso tudo, nos bairros populares, no interior pobre, quase não se fala de política. Ou não falava. Agora a viagem não pode acontecer. A viagem que foi formadora para Rosa, em particular a de 1952. Resta a paisagem construída pelo escritor, também criada a partir da paisagem onde nasceu e que o circundou. Saber que é mítica ajuda à conformação. Afinal, nunca seria possível deslindar a paisagem de Rosa, mesmo estando lá. Mas logo a resignação se vai. É que foi lá que nasceu a obra. “Guimarães compunha as suas histórias e organizava a sua visão e mundo tendo por base três tipos de fontes principais: uma empírica, dada pela vivência direta da região e do país; outra mítica e universal, adquirida na leitura da literatura clássica e moderna; e outra nacional, apoiada não só na nossa tradição literária, mas também nos velhos e novos estudos e interpretações do Brasil, efervescentes em seu tempo. Estes últimos possibilitavam-lhe uma visão não ingênua ou pitoresca de nossos costumes, da vida privada e pública, mas uma concepção elaborada, culta e discutida, e, por isso imbuída também de crítica, embora esta devesse ficar, por variadas razões oculta.” Luiz Roncari escreve isto na introdução ao seu O Brasil de Rosa, para chamar a atenção: Rosa, mesmo não nomeando — pelo menos da forma mais evidente — tecia uma crítica social e política do Brasil. Não como fizeram os escritores dos anos 1930, os regionalistas, mas de um modo mais subtil, em forma de alegorias, escolhendo o privado em vez do público, e o que esse privado tinha de representatividade nacional. Rosa, mesmo quase não mencionando o Brasil falou dele e das relações nele contidas, intrincadas. Alguém que sonha transformar o sertão inteiro em benfeitorias, “para um bom governo, para esse ô-Brasil”, um Brasil grande, “esse todo Brasil, territórios”. E sublinha uma frase de Grande sertão que pode servir de chave de leitura. Do livro e do momento: “…o diabo, na rua, no meio do redemunho…”. Andará?