Esta é a décima reportagem da série Viagem ao país do futuro, na qual Isabel Lucas pensa o Brasil a partir da literatura e da realidade que a ficção representa. O trabalho é publicado em parceria com o jornal português Público. Exceto em situações que criem ambiguidade em relação ao português brasileiro, a grafia mantém o original da autora, escrito de acordo com o português de Portugal.

***

O Rio Grande do Sul podia ser uma jangada como a que imaginou José Saramago. É um mini-continente disputado por portugueses e castelhanos que criou uma identidade à custa de muitas lutas por terra, água, poder. É o estado mais meridional do Brasil, conservador, maioritariamente branco, miscigenado, com uma capital de vanguardas, Porto Alegre, e muitos paradoxos. Se fosse uma música seria uma milonga. E se fosse um livro?

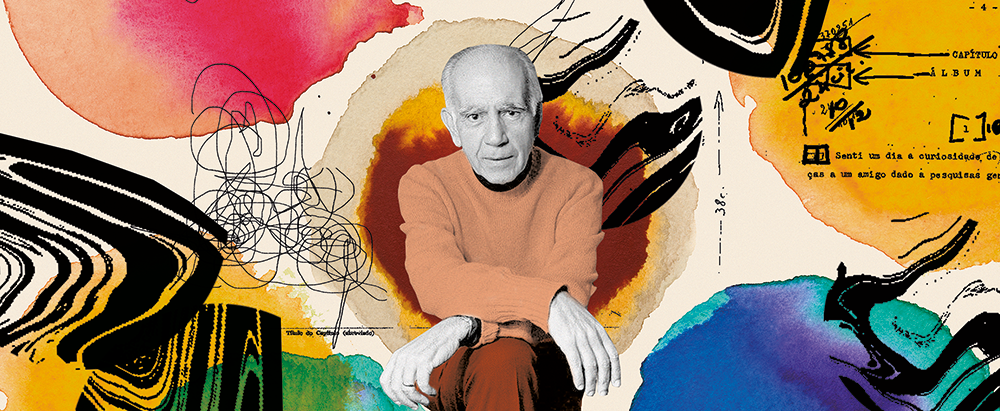

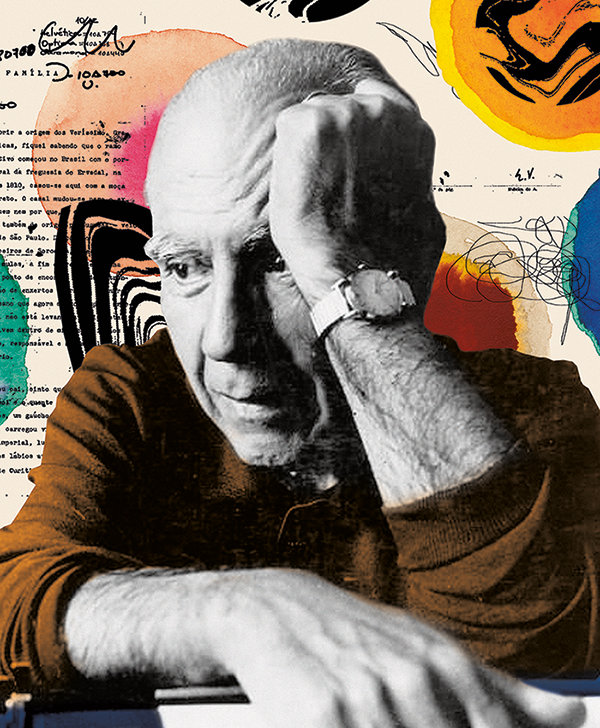

Um relâmpago iluminou as azáleas do pátio da frente e logo mais um trovão ameaçou partir a terra. Não foi nada. Só uma trovoada de setembro, um frio de camisola de lã, não muito grossa, e o cheiro a lareira na rua onde um homem desistiu de varrer as folhas do chão. Abrigou-se junto a um muro. Não é nada, já passa. Na sala, o rosto de Luis Fernando Verissimo não se alterou, apesar da chuvada que se seguiu e a sensação de que toda a água desabava do céu de uma vez com grande estrondo na terra. Luis Fernando levou a mão ao rosto e os olhos desviaram-se do foco: o que acontecia lá fora. Alguma coisa no interior da casa lhe chamou a atenção. “Aí está o livro!”, anunciou, apontando a mulher que surgiu na porta. “Minha irmã, Clarissa”, apresentou. Clarissa, nome de livro, título do primeiro romance de Erico Verissimo, nome da jovem que na literatura terá sempre 13 anos e que deu nome a Clarissa, a filha do próprio Erico e da sua mulher, Mafalda. O romance é de 1933, a filha nasceu em 1935. “É, o livro está aqui”, brincou ela. “As pessoas quando pensam em Clarissa se surpreendem ao perceber que ela envelheceu”, ri.

Os irmãos, Luis e Clarissa, saúdam-se. Riem os dois. Ela chegou dos Estados Unidos, onde vive, para a visita anual à terra onde nasceu. Está em casa. Reconhece o cheiro e a ironia do irmão. Há muito tempo que aquela é uma brincadeira de família. Ele apresentá-la como “o livro”, mesmo que o livro tenha vindo antes dela e não conte a história desta Clarissa, mas de uma menina que saiu do interior do Rio Grande do Sul para viver na pensão da tia Eufrasina na cidade grande que, sem nunca ser nomeada, se acredita ser a capital do estado, Porto Alegre, e aí descobrir a vida urbana. “Clarissa sob a chuva de flores na manhã de sol”, na imagem que dela guardava Amaro, o músico que a adorava; Clarissa que escutava pedaços de conversas que ainda não sabia interpretar, mas pressentia conterem sombras. “Clarissa passa pela sala, vestida de verde, boina branca na cabeça, pasta debaixo do braço. Vai rápida e silenciosa. O olhar de Amaro segue-a até a porta. O major continua a falar... Aos ouvidos de Amaro chegam sons vagos, palavras soltas: Brasil... propaganda... calamidade... acto de bravura... Canudos... capitão... o senhor compreende... abismo... país perdido...”

A vida de Clarissa é simples, a narrativa ágil, o romance tornou-se um clássico moderno, rico em detalhes do quotidiano numa época em quem o Brasil vivia momentos de tensão política. A cidade que Clarissa conhece e as conversas de que apanha bocados a que vai tentando dar sentido reflectem a ansiedade da Revolução de 1930 que levaria o gaúcho Getúlio Vargas pela primeira vez à presidência do Brasil em 1930.

Logo no primeiro dos seus romances, com uma trama aparentemente pueril, Erico Verissimo quis distanciar-se do regionalismo que dominava a literatura brasileira da década de 1930, embora não se demarcasse da atenção à problemática social que seria um dos traços da sua literatura. “Desde que, adulto, comecei a escrever romances, tem-me animado até hoje a ideia de que o menos que o escritor pode fazer, numa época de atrocidades e injustiças como a nossa, é acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como um sinal de que não desertamos nosso posto”, diria mais tarde, como se as atrocidades a que se refere fossem cíclicas no seu país e, como tal, ele se sentisse sempre compelido a escrever sem nunca ter recebido o aplauso da elite literária. Era um escritor muito lido, com êxitos de vendas difíceis de superar e onde sobressai Olhai os lírios do campo, de 1938. “A crítica recebeu toda a primeira fase da obra dele como sendo para românticos”, salienta Luis Fernando Verissimo, referindo-se às obras que compõem o chamado “Ciclo de Porto Alegre”, que começou com Clarissa e terminou em 1943 com O resto é silêncio. “Com O tempo e o vento essa visão da obra dele mudou um pouco, mas continua a ser pouco compreendido pela crítica. Talvez por serem livros de leitura fácil e popular que vendiam bem e a crítica achasse que nenhum livro popular podia ser bom. Há um certo preconceito, mas ele nunca deu atenção a isso. Não ligava”, assegura ainda. “Sei que não sou, nunca fui um writer’s writer, um escritor para escritores. Não sou inovador, não trouxe nenhuma contribuição original para a arte do romance. Tenho dito, escrito repetidamente que me considero, antes de mais nada, um contador de histórias”, diria sobre isso Erico.

O crítico literário Eduardo Sterzi salienta a importância desses livros para a sua formação. “São tão importantes para se pensar numa identidade literária dos gaúchos quanto O tempo e o vento. Há neles uma abordagem inesperada das personagens e dos acontecimentos, em que a história não parecia pairar sobre o cotidiano, mas enraizar-se fundamente no ritmo e no ethos do próprio cotidiano. Percebo hoje que, para a minha geração, assim como já se dera para gerações anteriores de leitores do Rio Grande do Sul, Erico Verissimo foi aquele escritor que, apesar de certo esquematismo na figuração das personagens e dos acontecimentos e apesar de certas ingenuidades estruturais, serviu de porta de entrada para a poética moderna. Acredito que, para mim, foi muito mais fácil ler, por exemplo, Joyce ou Eliot tendo lido antes Verissimo, apesar das imensas diferenças formais.”

BRASILIDADE

Clarissa, “o livro”, ou seja, a mulher que entrou na sala onde o pai escreveu, onde o irmão conversava quando fazia trovoada, convoca memórias que precederam a obra maior de Erico Verissimo, precisamente o épico O tempo e o vento, onde o escritor ficcionou a história do Rio Grande do Sul, com o foco na génese das elites locais e nos meios de ascensão ao poder, não só no estado mais a sul do Brasil, mas na escala nacional. “É uma história ao mesmo tempo épica e meio trágica. Estamos aqui na ponta do Brasil, entre o Uruguai e a Argentina, participámos de todas as guerras de fronteira com os castelhanos, escolhemos ser brasileiros”, diz Luis Fernando Verissimo, o filho de Érico, escritor e jornalista como o pai, com um sentido de observação apurado e um sentido de humor aplicado à escrita que o tornou referência na crónica e na ficção contemporâneas. Cada um a seu modo, exímios na caricatura dos tipos sociais que compõem a sociedade brasileira. “Para mim era o melhor livro dele. Continuo achando que foi a melhor coisa que ele fez”, continua, ao referir personagens que entraram no imaginário brasileiro, sobretudo Ana Terra e o capitão Rodrigo Cambará. Retrata também um modo de ser gaúcho que Luis Fernando não sabe bem dizer o que é e se compõe “de uma certa brasilidade” que terá aflorado nessa luta por terra, por água, por poder.

Brasilidade. É uma definição complexa que o escritor Guimarães Rosa resumiu como a “língua do indizível” ou um “sentir-pensar”. O tema apaixonou os modernistas. É composto por uma espécie de nostalgia que parece próxima do sentimento de saudade dos portugueses, mas que transporta a experiência da imigração, da miscigenação, um aculturar dos que chegam ao território que converte as suas raízes em coisa secundária face ao novo modo de ser onde se integram; língua, paisagem, um sentido comum de deslocamento compõem, no conjunto, uma identidade complexa ao ponto de se poder falar de vários tipos de brasilidade dentro do vasto território brasileiro. “É mais do que uma língua”, refere Luis Fernando Verissimo. “Mas o que é que é mais do que isso? Eu não sei. Não entendo bem.”

A literatura de Erico Verissimo, e em concreto O tempo e o vento, situa-se nesse espaço do indizível a que se convencionou chamar identidade brasileira e, nela, a identidade gaúcha, inaugurando um estilo. “São ao todo sete volumes que, em certa medida, perfazem o que talvez pudéssemos chamar de a ‘formação’ do Rio Grande do Sul desde 1745 até 1945 a partir de uma narrativa que acompanha duas principais famílias, Terra e Cambará. Começa nas Missões jesuíticas e vai até o último ano do Estado Novo, implantado pelo presidente gaúcho Getúlio Vargas. Nesse sentido, acho que O continente é um grande romance histórico, que, como todo romance histórico, oferece uma imagem de uma determinada situação social, política e/ou econômica de uma época e, por extensão, fornece também uma ‘imagem’ do povo que ali habita”. As palavras são de Veronica Stigger, gaúcha de Porto Alegre, escritora de uma geração a que pertencem nomes como Paulo Scott, Eliane Brum, Michel Laub ou Eduardo Sterzi.

Sobre O tempo e o vento, Sterzi diz: “é o esforço mais consistente e amplo de figuração literária da constituição histórica do Rio Grande do Sul, com um tanto de mitologia misturada à história. Foi, aliás, justamente por força dessa mitologia ― e da capacidade de Erico de lhe conferir espessura literária ― que alguns dos seus personagens, como Ana Terra e Rodrigo Cambará, tornaram-se quase arquétipos do povo gaúcho, modelos nos quais tantos gostariam de se reconhecer. Por mais que o próprio Erico, em entrevistas, buscasse demarcar distância com relação à identidade mítica do gaúcho, que envolve sempre um tanto de machismo e outras características problemáticas, tenho a impressão de que O tempo e o vento foi tão importante para a constituição dessa mitologia ― que ganha força sobretudo ao longo do século XX, com a recuperação de figuras antes marginalizadas, a começar pela própria figura do gaúcho ― quanto o Movimento Tradicionalista Gaúcho, fundado em 1947.”

Divido em O continente, O retrato e O arquipélago, O tempo e o vento começou a ser publicado em 1949 com o primeiro volume de O continente. Erico Verissimo tinha 44 anos e Luis Fernando, 13. “Acompanhei a feitura do livro. Me lembro do pai sentado naquela sala de refeições, ele batia à máquina, batia com rapidez. Deixava espaço entre as linhas para ele mesmo corrigir e depois copiava a colecção. Tenho essa memória muito viva. Não vou dizer que acompanhei toda a feitura do livro, mas uma boa parte. Assim que saia o papel da máquina de escrever eu lia”, conta, dizendo que lia mas não dava palpites. “Com 12 anos, não tinha palpites para dar.”

Aos 83 anos mora na mesma casa onde o pai viveu e escreveu até morrer em 1975, aos 70 anos. É uma vivenda em estilo colonial, um piso visto de fora, entre arbustos, árvores, e um perfilar longo de mais casas. Ao fim da tarde, numa pausa da tempestade, o sol a conseguir furar o filtro cerrado das nuvens, o ambiente é bucólico e contrasta com a verticalidade do centro e arredores, edifícios altos que alastram, ameaçando canibalizar qualquer construção mais baixa.

A “pequena cidade grande”, como chamou o poeta Mário Quintana, cresceu muito nas últimas décadas e transformou-se numa das maiores capitais do Brasil. Em 1950, Porto Alegre tinha pouco mais de 390 mil habitantes. Em 2019, estima-se que eram 1,4 milhão numa área metropolitana de mais de 4 milhões de pessoas. A cidade é vertical, estende-se por colinas e morros, uma urbe que um caminhante conhece pelas elevações e declives que vão dar ao Lago Guaíba, no delta do Rio Jacuí. Depois é a Lagoa dos Patos, a maior laguna da América do Sul, 265 quilómetros de extensão até ao extremo sul do estado quando banha Rio Grande, a cidade mais antiga do território disputado por Espanha e Portugal, então chamado de Continente de São Pedro.

“O horizonte empalidecia e as estrelas se iam apagando aos poucos. Em torno da redução os campos estendiam-se, ondulados, sob a luz gris. Alonzo olhou para o nascente e foi de repente tomado dum sentimento de apreensão muito semelhante ao mal-estar que lhe deixara o sonho da noite. Naquela direção ficava o Continente do Rio Grande de São Pedro, que Portugal, inimigo da Espanha, estava tratando de garantir para a sua Coroa. Um dia, em futuro talvez não mui remoto, os portugueses haveriam de fatalmente voltar seus olhos cobiçosos para os Sete Povos. Fazia sessenta e cinco anos que, com o fim de estender ainda mais seu império na América, haviam eles fundado à margem esquerda do Rio da Prata a Colônia do Sacramento, a qual desde então passara a ser um pomo de discórdia entre Espanha e Portugal. Laguna, posto extremo dos domínios portugueses no sul do Brasil, estava separada da Colônia por uma vasta extensão de terras desertas, cruzadas de raro em raro por grupos de vicentistas que, passando pela estrada por eles próprios rasgada através da Serra Geral, iam e vinham na sua faina de buscar ouro e prata, arrebanhar gado e cavalos selvagens, prear índios e emprenhar índias.”

Este é o território de O continente no princípio de tudo. Ou seja, da disputa que deu origem ao Tratado de Madrid assinado entre Portugal e Espanha, com Portugal a ceder Sacramento aos Espanhóis em troca do Continente de São Pedro, alterando naquele ponto o Tratado de Tordesilhas. Alonzo, missionário jesuíta, assistia e pressentia o futuro. Ele seria o padrinho de Pedro, menino visionário nascido de uma índia e de um branco, que, por sua vez, teria um filho com Ana Terra e os dois seriam avós de Bibiana, que havia de casar-se com Rodrigo Cambará. Mas isso já e avançar na história. Ainda no princípio de tudo o que aqui importa está o facto de os jesuítas, líderes dos guaranis que haviam convertido ao cristianismo, se recusarem a cumprir o acordo e aí começar uma guerra.

A história do território é uma história de lutas sucessivas. A Revolução Farroupilha, a guerra contra o Paraguai, a Revolução Federalista. Nelas há heróis e vencidos num povo que Erico Veríssimo sublinha como nascido da miscigenação, tantas vezes sangrenta, com realce para o genocídio dos índios. Esse sangue correu no chão mas corre também nas veias de quase todos, os subalternos e os que ascenderam socialmente. Os dominados foram capazes de prosperar. Isso é bom. Mas há sempre o paradoxo. “À medida que os Terra Cambará avançam politicamente, regridem afetivamente. O capitão Rodrigo é o romântico conquistador, que seduz não apenas a jovem Bibiana, mas também o leitor que acompanha suas aventuras; Licurgo, seu neto, é o realista que não comove nem se perturba, caracterizando-se pela frieza das emoções, a mesma que recebe de seu público. Habilmente, Erico Verissimo não criminaliza a personagem, porque seus heróis são conquistadores; mas congela a simpatia, evitando que o leitor se identifique com Licurgo e abrace seus ideais”, escreve a crítica literária Regina Zilberman no prefácio à mais recente edição do primeiro volume de O continente, sublinhando a importância da alteridade na maior obra de Erico Verissimo.

Porto Alegre nasceu desse caldeirão. Seria a capital, primeiro povoada por casais vindos dos Açores, depois por gente vinda de outras partes do mundo e de outras regiões do Brasil. Cresceu sempre. “Porto Alegre, antes, era uma grande cidade pequena. Agora, é uma pequena cidade grande”, diria ainda Quintana, nostálgico de uma cidade que desaparecia.

A CIDADE É

Que cidade é esta? Não tem o colorido de Salvador ou a beleza que resiste a todas as profanações do Rio de Janeiro; não parece pairar vinda do nada, como Curitiba, não é a megalópole São Paulo, não tem a decadência cosmopolita de Manaus. Não é quente. Às vezes neva. É um sobe e desce de ruas onde o mais solitário dos andarilhos se perde e se cansa enquanto ouve um sotaque com érres fortes e ésses que não se arrastam, como os dos cariocas. Orgulha-se de ter “a rua mais bonita do mundo”, a Gonçalo de Carvalho, fronteira entre o bairro da Independência e Floresta. Coberta pelo verde das tipuanas que formam um túnel a reverberar o som dos pássaros e o silêncio é uma sombra abençoada no verão, um guarda-chuva a converter pingos em gotas grossas espaçadas, um reduto de floresta gélida no frio.

É uma cidade de muitos escritores. Por quê? Razões históricas. Eduardo Sterzi refere o “papel decisivo” da livraria e editora Globo na transição do século XIX para o XX, mas sobretudo a partir dos anos 1930 do século passado. Explica: “Foi uma casa cosmopolita, muito por conta do papel que nela desempenhou Erico Verissimo como editor e conselheiro, e cosmopolita no sentido pleno do adjetivo, publicando ao mesmo tempo, e com destaque comparável, o melhor da literatura internacional, [...] mas também [com] o que havia de mais importante na literatura do Rio Grande do Sul. A livraria foi também um ponto de encontro da intelectualidade local, o que certamente ajudou a constituir um ambiente cultural propício à criação e difusão das obras literárias”.

Porto Alegre é isso e é também a cidade branca que elegeu o primeiro prefeito negro, Alceu Collares, em 1986. Também é a cidade da primeira negra a ser Miss Brasil, Deise Nunes, a do Fórum Social Mundial, a da Ponte da João Pessoa com as suas palmeiras. É uma das cidades mais dispendiosas do Brasil, mas também há favelas. São 108, segundo o censo de 2010, e uma população de quase 200 mil pessoas, menos de 2% delas tem ensino superior e 62% vivia em domicílios com menos de um salário mínimo de rendimento. Esse valor em 2019 era de 1039 reais, aproximadamente 170 euros hoje, metade do preço de um corte de cabelo no salão onde Sandra trabalha como manicure.

Todos os dias, excepto aos domingos, apanha o autocarro desde Restinga para Moinhos de Vento, um dos bairros mais elitistas de Porto Alegre. A viagem não é longa, mas a paisagem urbana é outra. Habitação social degradada, casinhos de betão, telhados de zinco, marcas de incêndio em muros, no chão, lixo nas ruas, elevada taxa de homicídios. “Estou acostumada, mas me preocupo com os meus filhos. Morro de medo que entrem na droga. Trabalho para os tirar dali, quero que tenham educação. Até agora não dão problema, mas a gente nunca sabe.” Sandra parece mais nova. Tem 43 anos, dois filhos de 13 e 15. “Eles gostam de ficar em casa, jogando no computador, tocando guitarra. O mais velho lê, o outro joga futebol.” Não se queixa do salário, “as gratificações são boas, mas viver em Porto Alegre é caro. Tenho sorte de trabalhar num sítio bom, com gente educada”, diz, o sorriso no rosto e uma queixa: “A pouca sorte é com os governantes sabe? Esse povo não acerta, nós não acertamos. Estamos por nossa conta”.

São 10 horas. A primeira cliente está a chegar. Sandra aperta o casaco, apressa-se. O vento é frio. É a única pessoa na rua de moradias de dois pisos, montras grandes, cheiro a café e a relva acabada de regar. Ouvem-se pássaros, o som de uma vassoura num jardim. Parece tudo bem ali naquele canto da cidade considerada uma das regiões de alto desenvolvimento humano segundo o PNUD, o Programa para o Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. É, já se viu, uma cidade do paradoxo, como quase todas as grandes cidades. E é a cidade de Tabajara Ruas, de João Gilberto Noll, Moacyr Scliar, Dyonélio Machado, capital de um estado de com 11,5 milhões de habitantes que faz fronteira com a Argentina, o Uruguai e o estado de Santa Catarina; cidade de maioria branca (82%), liberal num estado conservador. É a cidade que tem um bairro chamado Tristeza que nem de longe é o mais pobre. Mediano a ver pelos rendimentos que oscilam entre os 17 salários de renda mensal em Três Figueiras, e o pouco mais de um salário e meio no bairro com o nome do poeta, Mário Quintana.

É a cidade que tem esplanadas com cadeiras cobertas de mantas, como as das cidades do centro da Europa ou da Argentina. Não custa imaginar que ao andar por ela nos cruzemos com uma das personagens do grande escritor ensimesmado, João Gilberto Noll (1946-2017), e segui-la, na imaginação, no seu matutar de vida, até à margem da lagoa, como ao homem de Sangue do Guaíba. “Aquele sangue nas mãos que eu devia lavar ali, no Guaíba. Se não, desconfiariam. Do quê, nem eu mesmo sabia. Lembro que, pouco antes, num lance gratuito, imaginara que tivesse ficado em casa estaria em melhor situação. Foi só então que vi as mãos cobertas de sangue. Olhei o rio, tentando escapar da circunstância. Apesar do estado das águas, entrei até os joelhos. E agora só me restava assobiar. A melodia imprecisa, o dia ameno, parecendo ileso. Pouco a pouco o assobio amortecia tudo. A noite logo mais me acolheria. Para que sonhar?”

Noll fez da errância solitária uma espécie de fio condutor das suas obras. Nos 19 livros que publicou, entre conto, romance e livros para crianças, e onde se destacam O cego e a dançarina (1980), Harmada (1993), Mínimos múltiplos comuns (2003), Lorde (2004) ou Acenos e afagos (2008), a cidade é o atlas onde se manifestam as inquietações do indivíduo, a arena da sua subjectividade. Acontece ser Porto Alegre porque talvez Porto Alegre seja propícia a essa interioridade, à indagação que pode ter o ritmo do pisar na calçada. Lento, ou apressado a caminho de uma tarefa bem definida. Por exemplo, a da sobrevivência proletária que marca os passos do funcionário público Naziazeno Barbosa, protagonista de Os ratos, de Dyonélio Machado (1895-1985), romance de referência da segunda metade do Modernismo, publicado em 1935 por influência de Erico Verissimo. Numa manhã, Naziazeno é confrontado pelo leiteiro que lhe dá um ultimato: ou paga a dívida ou deixará de ter leite em casa. “Os bem vizinhos de Naziazeno Barbosa assistem ao ‘pega’ com o leiteiro. Por detrás das cercas, mudos, com a mulher e um que outro filho espantado já de pé àquela hora, ouvem. Todos aqueles quintais conhecidos têm o mesmo silêncio. Noutras ocasiões, quando era apenas a ‘briga’ com a mulher, esta, como um último desaforo de vítima, dizia-lhe: ‘Olha, que os vizinhos estão ouvindo’. Depois, à hora da saída, eram aquelas caras curiosas às janelas, com os olhos fitos nele, enquanto ele cumprimentava. O leiteiro diz-lhe aquelas coisas, despenca-se pela escadinha que vai do portão até à rua, toma as rédeas do burro e sai a galope, fustigando o animal, furioso, sem olhar para nada. Naziazeno ainda fica um instante ali sozinho. (A mulher havia entrado.) Um ou outro olhar de criança fuzila através das frestas das cercas.”

Porto Alegre transformava-se. Chegavam os eléctricos, a indústria, os prédios altos. E com isso uma alteração social com o campo a deslocar-se para a cidade, o crescimento de habitação de baixo preço, a procura de mão-de-obra, a migração de outros estados em busca de trabalho. Dyonélio escrevia sobre as consequências humanas dessa alteração, seguindo o quotidiano de um homem comum. “O trabalho de Naziazeno é monótono: consiste em copiar num grande livro cheio de ‘grades’ certos papéis, em forma de faturas. É preciso antes submetê-los a uma conferência, ver se as operações de cálculo estão certas. São ‘notas’ de consumo de materiais, há sempre multiplicações e adições a fazer. O serviço, porém, não exige pressa, não necessita ‘estar em dia’.” Naziazeno encontra tempo para olhar à volta. “Através das pérgulas e dos arbustos da praça lá no fundo, distingue a esquina do mercado. Um pouco mais para diante, na altura do portão central, há movimento, pessoas que atravessam a rua. Bondes, automóveis desembocam na praça, fazem a curva defronte da grande casa que toma todo o quarteirão. Os pios das buzinas chegam já, meio veladamente, aos ouvidos de Naziazeno. Atinge a esquina da Rua Santa Catarina, por onde entrou o auto... É larga, bonita. Diminui o passo, até quase parar: fica olhando ao longo da rua... No fundo, passando a avenida, estacionam alguns automóveis... Uma limousine mesmo vai nesse momento fazendo a manobra pra sair. Naziazeno para. A limousine toma impulso, aproxima-se da esquina onde começa uma ladeira forte; buzina. Ele distingue a figura do inspetor do tráfego quadrando-se todo, dando passagem. — A limousine desaparece numa curva.”

Imaginar os outros é uma das tarefas mais estimulantes de alguém que se perde ou gosta de se perder na cidade. Um lugar onde se chega com referências, imagens construídas a partir de livros, por exemplo, mas livres da memória desse lugar. Essa só se constrói a partir do momento em que se pisa a terra. E foram 11 horas de voo desde Lisboa, só o mar pelo meio. Os outros estão ali. Já não apenas uma possibilidade. Estão com a sua língua, os aromas, a paisagem, os contornos dos edifícios. A água do rio, que afinal é turva; parece turva. Chove, não é possível chegar até ela. Há uma barreira para parada presidencial nas margens. Ali vai-se celebrar o 7 de Setembro, Dia da Independência, marcado pelo desafio do presidente Jair Bolsonaro de que todos se vistam com o verde e amarelo da bandeira em sinal de apoio à sua governação nos 197 anos de independência do país, o seu primeiro 7 de Setembro como presidente do Brasil. Os que o contestam argumentam que não tem o direito de se apossar das cores nacionais e apelam a um luto nas vestes. Negro em sinal de protesto num cinzento que domina a paisagem.

Dois dias antes, Luis Fernando Verissimo escreveu uma crónica em O Estado de S. Paulo. Deu-lhe o título É guerra. “Temos de esquecer nossas diferenças e nos concentrarmos nessa verdade nua e crua: que isso não é um país. Isso é uma zona de guerra. E eles atiraram primeiro.” O texto teve repercussão, o tom não era o humorístico do costume no escritor. Na sua sala da casa, justifica. “Estamos indo para um lado em que a ameaça do fascismo é real. E tudo o que viria depois, a censura, exílio, prisões, tortura. Espero que não aconteça nada disso, mas as indicações são essas.”

A COMPOSIÇÃO DA MEMÓRIA

Na esplanada de um café numa rua pequena cheia de árvores, um homem chama a funcionária e aponta: “Está muito estranho aqui. Dona Joana nem abriu a janela!” As persianas verde-água estão fechadas, é quase meio-dia. Noutra mesa, uma mulher pergunta o que há de fazer com o pão que lhe levaram. “Tu abre o pão e em cada fatia bota um pedaço de queijo e uma geleinha, queijo, geleinha, queijo, geleinha, sempre assim, viu?”

É no Bom Fim, bairro associado à esquerda, o da grande comunidade judaica da cidade, junto a Moinhos de Vento. Nele viveu Moacyr Scliar (1937-2011), o médico especialista em saúde pública, o autor de O centauro no jardim (1980), considerado uma referência mundial na literatura sobre a diáspora judaica. Nessa mitologia, o narrador e protagonista é filho de um casal que foge da perseguição aos judeus da Rússia, nasce metade homem, metade cavalo e procura o seu lugar num mundo onde a diferença é mal aceita. É um olhar irónico sobre a identidade. Judaica, de imigrante, de um imigrante em Porto Alegre, e também a identidade gaúcha. “Rosa não queria deixar a Rússia. Pogroms ou não, gostava da aldeia, era o seu chão. Mas Leão estava decidido. Quando os emissários do Barão Hirsch apareceram, foi o primeiro a se oferecer para a colonização na América do Sul. América do Sul! Rosa se apavorava, pensava em selvagens nus, em tigres, em cobras gigantescas. Mil vezes cossacos! O marido, porém, não queria discussões. Arruma as malas, ordenou. Ela, grávida, arquejando com o esforço, obedeceu. Embarcaram num cargueiro em Odessa.”

Vieram de toda a Europa. Rússia, Alemanha, Espanha, Polónia, Médio Oriente... Dizem coisas como “ser gaúcho não é bem ser brasileiro, mas também é ser brasileiro”. “Sim, os gaúchos costumam dizer coisas como essa”, ironiza Veronica Stigger. “E têm também a mania de considerar o Rio Grande do Sul como algo à parte, e acho que isso diz muito sobre a sua posição periférica; ou melhor, sobre a disposição dos gaúchos de se colocar numa posição deliberadamente periférica. É fácil pegar um gaúcho falando no ‘resto do Brasil’ quando se quer referir aos outros estados do país, bem como afirmando, algumas vezes sem notar, que o Rio Grande do Sul (e não o Brasil) faz fronteira com o Uruguai e a Argentina — o que não deixa de ser verdade.” Quanto a haver uma identidade gaúcha: “Não sei se há, tampouco sei se há uma identidade brasileira, mas creio que algo próximo a isso talvez passe por um compartilhamento de hábitos, de paisagens, de leituras, de sotaque, de vocabulário... aliás, muitas palavras e expressões que empregamos vêm do castelhano, como lomba, dar uma tunda etc., que nem sempre são compreendidas em outras partes do país, como São Paulo ou Rio de Janeiro. A experiência urbana numa cidade como Porto Alegre é muito diferente da experiência numa cidade como São Paulo.”

Michel Laub tratou a questão dos judeus em Porto Alegre de modo bem distinto de Scliar, em Diário da queda (2011). Três homens, avô, pai e neto, cruzam-se na vida. O mais velho é um sobrevivente do Holocausto, e é no diário desse registro de perdição que os três se encontram e desencontram. Esse homem mais velho chegou um dia ao Brasil. “Nos cadernos do meu avô, o Brasil de 1945 era um país que não tinha passado pela escravidão. Onde nenhum agente do governo fez restrições à vinda de imigrantes fugidos de guerra. Um lugar repleto de oportunidades para um professor de matemática que não falava português, e logo depois de se curar da febre tifoide meu avô começou a procurar emprego, não seria muito difícil já que havia uma demanda grande nas escolas, nas faculdades, nos institutos que faziam de Porto Alegre uma cidade de excelência científica, que também promovia simpósios regulares sobre arte e filosofia, eventos agradáveis seguidos por noites agradáveis num dos inúmeros cafés do centro frequentados por mulheres bonitas e solteiras como convém, cujos pais ficariam muito satisfeitos as serem apresentados a um judeu.”

O narrador fala de um Brasil idealizado pelo avô que conheceu o privilégio no ano de 1945. O ano até onde vai a formação do Rio Grande do Sul em O tempo e o vento, o ano em que Erico Verissimo regressa com a família de dois anos nos Estados Unidos para “evitar problemas” – expressão de Luis Fernando – com a ditadura de Getúlio Vargas. “O pai nunca deixou dúvida sobre sua posição política, se declarava um socialista democrático. Naquela época grande parte dos autores e dos intelectuais brasileiros seguiam a linha comunista, a ortodoxia comunista, e o pai sempre enfatizou que era um socialista, mas democrático. Não aceitava totalitarismos. Quando fomos para os Estados Unidos a primeira vez, nessa época da guerra, ele estava um pouco fugido daquela ditadura do Estado Novo. A ida dele teve muito a ver com isso.”

Quando o narrador de Laub descreve o diário do avô ele quer sublinhar a existência de pelo menos duas histórias paralelas, ou dois pontos de vista paradoxais quando se narra uma história, no caso a de um país, de uma região. “Imagine uma casa rica de Porto Alegre, 1945. Imagine um jantar nessa casa, a mesa num dos ambientes da sala, uma família que fala várias línguas, inclusive e em especial o alemão. A família é servida por empregados de uniforme e talvez comente a posse do presidente Eurico Gaspar Dutra, de quem meu avô jamais tinha ouvido falar, ou um discurso de Carlos Lacerda, de quem meu avô jamais tinha ouvido falar também, ou qualquer dessas referências conhecidas do período, os cassinos, a Rádio Nacional, as vedetes do teatro e revista, e pelo resto da noite se bebe e faz brindes e em nenhum momento o dono da casa se dirige ao meu avô a não ser para comentar que o mundo ficaria pior com a vitória americana na guerra.”

UMA ESTÉTICA DO SUL

Muitos anos depois. 1989. Outro livro, outro escritor, a experiência de uma cidade contada de outra perspectiva da História. “Se tivesse de resumir seus dias de militante político Paulo diria que foi da idealização completa a um cinismo sem igual e, por fim, à melancolia escapista dos últimos meses. Não deveria ser assim, logo agora que o Partido dos Trabalhadores ganhou as eleições à Prefeitura de Porto Alegre e ele se tornou uma referência estudantil importante no país inteiro...” Paulo é o narrador e protagonista de Habitante irreal, romance de 2011 de Paulo Scott, 53 anos, natural de Porto Alegre, de um bairro popular, periférico, o Partenon, e que, como Laub, leva a biografia para a literatura, mas depois livra-se dela. A vida é o mote. O neto do judeu não é Laub, Paulo não é Scott. Mas os dois transportam a sua experiência, ou seja, uma identidade que compõe o colectivo a que se refere Sterzi, um certo modo de ser. “Acho que quem melhor formulou essa questão foi o músico e escritor Vitor Ramil num importante ensaio intitulado A estética do frio. Também é titulo de um álbum sobre um som comum ao Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, a milonga. Escreve Ramil: [...] os rio-grandenses, também conhecidos como gaúchos, aparentam sentir-se os mais diferentes em um país feito de diferenças. Isso deve-se, em grande parte, à sua condição de habitantes de uma importante zona de fronteira, com características únicas [...]; à forte presença do imigrante europeu, principalmente italiano e alemão, nesse processo de formação; ao clima de estações bem definidas e ao seu passado de guerras e revoluções, como os embates durante três séculos entre os impérios coloniais de Portugal e Espanha por aquilo que é hoje nosso território e a chamada Revolução Farroupilha (1835–1845), que chegou a separar o estado do resto do Brasil, proclamando a República Rio-Grandense.”

Neste ensaio, Ramil serve-se da sua experiência enquanto artista para elaborar sobre o que designa de gauchismo, desmontando o estereótipo: “A palavra gaúcho é, hoje em dia, um gentílico que designa os habitantes do Rio Grande do Sul, e o estereótipo do gaúcho é um dos mais difundidos nacionalmente, se não o mais difundido [...]. Popularmente, é visto como valente, machista, bravateiro; um tipo que está sempre vestido a caráter e às voltas com o cavalo, o churrasco e o chimarrão.” É mais do que isso, conclui: “[...] o gauchismo ou tradicionalismo é um amplo movimento organizado que, transitando entre a realidade da vida campeira e seu estereótipo, procura difundir em toda parte o que considera a cultura do gaúcho. [...] No estado e no país quase já não se fala em riograndense, mas em gaúcho. À parte sua real significação, o gaúcho é um símbolo que, em especial nos momentos em que a autoafirmação se faz necessária, está sempre à mão, assim como o sentimento separatista”.

Sterzi esmiúça o ensaio de Ramil para dar a sua visão sobre o que será então ser gaúcho. “O Vitor Ramil encontra no frio característico do inverno gaúcho uma espécie de metáfora sintética dessa identidade eminentemente diferencial, isto é, moldada sobretudo a partir do não-ser-igual-ao-‘resto-do-Brasil’, construída tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro.” Continua Sterzi: “e as imagens do Rio Grande do Sul, em que não só tais clichês estão, no geral, ausentes, mas cuja diferença radical ― a geada cobrindo campos e vidros dos automóveis, expectativa de neve ― é sempre ressaltada pelos apresentadores do telejornal como ‘anormalidade’ e ‘curiosidade’; daí que lancem mão de um lugar-comum enganoso (mas com os quais os próprios gaúchos também gostam de se enganar) ― ‘clima europeu’ ― para dar conta do que está sendo exibido. Vitor Ramil, que então morava no Rio, conta ter sentido uma estranha sensação de exílio ― o que não costuma ser usual, suponho também eu, quando se mora no próprio país. Mas isso, é verdade, costuma acontecer com alguma frequência com os gaúchos que moramos em outras cidades, por mais que nós mesmos também vejamos a ‘identidade gaúcha’ como algo caricatural ― e tenhamos com ela, como de resto com quase todas as coisas, uma relação irônica”.

Ironizando um pouco, Paulo Scott traz à conversa uma espécie de ginga que há na fala, um sotaque “quadrado”, sem as “subversões do nordestino”, onde entram palavras como “guria”, um “tu” muito do Sul, as sílabas todas pronunciadas. E meio a rir: “Gaúcho é o argentino brasileiro, se acha mais do que ele é, na verdade. Gaúcho melhor em tudo, ‘Porto Alegre, capital do universo’, você acaba de ganhar o selo gaúcho de qualidade!” Sente-se gaúcho? Total. “Do Partenon!”.

Scott fala com uma toada que leva para os seus livros. Oralidade vincada, um discurso que quer trazer os matizes que compõe não apenas um tom de pele que no seu caso é índio, negro, germânico, “pelo menos”, e uma gravidade/seriedade e ironia que está tantos nos seus poemas como na sua prosa.

Esse tom e olhar irónicos são comuns a muitos autores do Rio Grande do Sul, mesmo, ou sobretudo, quando tratam de temas duros. Está na solidão de Noll, na deriva de Nazazieno em Os ratos, está também no mais recente romance de Paulo Scott, Marrom e amarelo (2019), um livro sobre a relação entre o colorismo, o tom de pele, e o modo como se experiencia a realidade, numa sociedade descrita como profundamente racista. O embate entre dois universos antagónicos representados por dois irmãos que não se odeiam, mas muitas vezes se estranham. E que é também sobre embate de classe, de territórios, de geografia, de um país polarizado em dois momentos da história do Brasil — 1984 e 2016 — e que pode ser representado pela diferença de perspectiva dependendo se se vive no Auxiliadora, outro bairro privilegiado de Porto Alegre, ou no Partenon.

E há o humor de Luis Fernando Veríssimo. Está em todos os seus livros, de crónicas, viagem, os romances, quadrinhos, mais de 50 e, diz, quase todos encomendas. “O meu humor não é espontâneo, é uma coisa mais pensada, mais técnica, do que propriamente uma vocação. Mas quando sento e decido que vou fazer um texto de humor eu consigo. Acho que é uma técnica.”

Eduardo Sterzi quer salientar essa característica nem sempre associada aos gaúchos porque muitas vezes não é sequer entendida. “É uma ironia que, muitas vezes, deixa o interlocutor ‘estrangeiro’ desconcertado, até porque costumamos dizer os maiores absurdos de modo muito sério, sem deixar explícita a piada. Mais do que não se ver como brasileiros, a gente do Rio Grande do Sul costuma ser perceber ― e se apresentar ― como estranhamente brasileira, como estrangeiramente brasileira. [...] Fico aqui pensando se essa identidade diferencial é uma característica singular dentro do Brasil, ou antes a norma ― que, porém, não se deixa ver como norma precisamente pelo peso que a cultura do Sudeste, onde se concentram as sedes de toda a indústria cultural acaba tendo na definição de uma ‘cultura nacional’. [...] Ser gaúcho, portanto, talvez seja um modo singular de ser brasileiro e de pensar o Brasil, não a partir do seu ‘centro’, que é sempre uma posição ilusória, que distorce um tanto a visão das coisas (justamente porque se pensa como síntese do que não se deixa sintetizar), mas sim a partir de uma posição que também não se situa exatamente à ‘margem’ — outra posição que, a meu ver, pode ser enganosa, na medida em que pressupõe uma perspectiva supostamente desimpedida a partir da qual olhar o ‘centro’ e julgá-lo. Se a isso somarmos a ironia a que já me referi, posso arriscar que característica dos escritores gaúchos seja uma posição que pretende ser, ou não pode senão ser, uma posição móvel, inevitavelmente instável, e sobretudo incerta”, ou seja, “uma posição que não comporta confiança em demasia na própria perspectiva, assim como nos próprios juízos.”

Luis Fernando Verissimo não ouviu Eduardo Sterzi dizer isso, mas é quase certo que haveria um sorriso, concordante, uma frase a confirmar. A trovoada acalmou. É 6 de setembro, mais tarde o Brasil joga com a Colômbia. A paixão — é mesmo paixão — pelo futebol mantém-se. “Quando voltei ao Brasil, em 1945, tive de me readaptar, não só à língua, ao português, como aos costumes. Nisso, o futebol foi muito importante. Descobri o futebol, descobri a minha simpatia pelo Internacional [o time gaúcho]. Ia acompanhando o futebol pelo rádio e ia-me integrando no Brasil. O futebol foi uma maneira de voltar para casa.” Quer ver o jogo, mas antes quer jantar. “Uma costela e uma caipirinha”, pede Clarissa. “Não nos vamos pechar por causa disso”, que é como quem diz, no espanhol que os gaúchos usam, que pode começar ali uma milonga, a dança em que os passos se acertam.