Esta é a quarta reportagem da série Viagem ao país do futuro, na qual Isabel Lucas pensa o Brasil a partir da literatura e da realidade que a ficção representa. O trabalho é publicado em parceria com o jornal português Público. Exceto em situações que criem ambiguidade em relação ao português brasileiro, a grafia mantém o original da autora, escrito de acordo com o português de Portugal. As transcrições da Carta pras Icamiabas (cap. 9 de Macunaíma), que têm trechos propositalmente criados em desacordo com a norma gramatical, obedecem à versão estabelecida por Telê Ancona Lopez e Tatiana Longo Figueiredo para o Macunaíma lançado pelo selo Penguin Companhia.

***

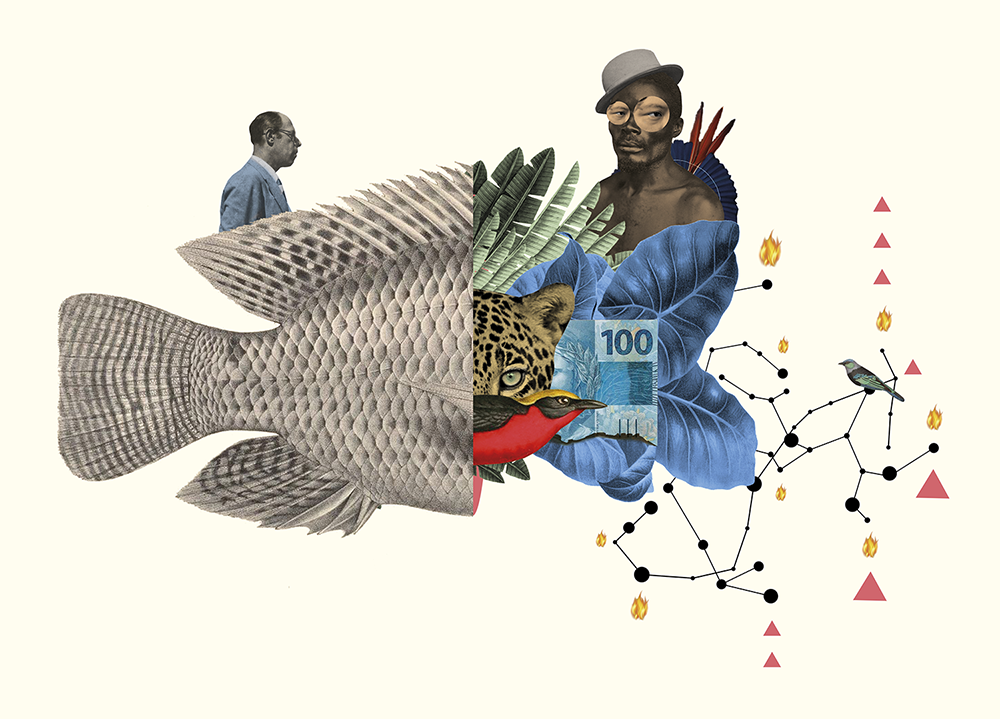

Em São Paulo há uma aldeia guarani onde os habitantes reclamam o direito a escrever a sua história. Na sua língua e na língua dos brancos do Brasil. É uma escrita cheia de contaminações, talvez a única capaz de fazer sentido num país de identidade mestiça que Mário de Andrade satirizou no clássico Macunaíma, e Olívio Jekupé, o guarani, pratica nos livros que escreve para crianças. Estamos no mundo onde homens viram bicho, a morte não é para sempre e o lamento pode ter fim.

Maité caminha pela floresta. Vai sozinha, os galhos e as folhas contra o chão húmido debaixo dos pés a emitirem um som abafado. Tudo está quieto, as copas das árvores não mexem. Não fosse o canto dos pássaros no alto das árvores e dir-se-ia que o mundo tinha feito uma pausa. Maité desce um carreiro estreito até ao lago grande, uma massa de água a reflectir todo o verde à volta, num imenso espelho cor de musgo. Leva uma história na cabeça.

“Havia numa aldeia um guerreiro que parecia gente, mas não era. Era o Lua (em guarani, lua é masculino). Ele se fez de índio para poder fazer um pássaro que queria muito. Criou então uma menina e, quando ela cresce, ele diz que vai embora e deixa a filha. A filha fica na aldeia com a mãe e ele vai para o céu de novo. A menina começa a subir nas árvores para ver o pai. Ficava lá e toda a noite chorava. Com o passar do tempo ela virou mulher e a vida foi correndo até ela falecer. Quando ela falece, vira um pássaro chamado urutau. Em todas as aldeias a gente vai escutar a história do urutau. Em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, existe esta história, esse mito.”

A história que Maité ouviu foi contada minutos antes, em guarani, pela avó, Maria Kerexu, e traduzida para português pelo tio, Tupã. Fala de recompensa, de verdade de sentimentos, de fidelidade, valores que os guaranis passam de geração em geração através da palavra dita na “cadência triste e melancólica particular aos índios”, como a definiu José de Alencar no romance O guarani. Maria tem essa toada que embala. Maité já a escutou em múltiplas versões da mesma história, dependendo da mensagem que a avó quer fazer passar, e ouviu-a mais uma vez com o semblante sério como diante do sagrado, os cachorros sentados por perto, o cantar dos galos em fundo. Agora caminha, o mesmo rosto sereno, passos certeiros sem pressa como se fosse impossível perder-se no mato denso que envolve a aldeia. Tem 10 anos, fala pouco. Sabe português, mas o seu pensamento é em guarani, a primeira língua que aprendeu e que partilha com sete milhões de pessoas no mundo concentradas na América do Sul. Maité pertence a uma minoria, dizimada, estereotipada, narrada pelas palavras dos outros, que conhece o preconceito e a exclusão. Ocupa um lugar na fatia estreita dos 0,26% da população indígena (dados da Funai) que compõem o conjunto dos 190 milhões de brasileiros. São cerca de 800 mil, segundo os censos de 2010. Em 1500, eram mais de três milhões, ou seja, 100% dos habitantes do território onde hoje é o Brasil. Em 1957, eram apenas 70 mil. Nunca haviam sido tão poucos.

Não se pode ler a história trágica de um povo no rosto de uma pessoa, mas também não se pode olhar o sorriso tímido de Maité sem pensar nisso. Responde às perguntas brevemente, uma ou duas palavras acompanhadas de um gesto que sublinha o que diz, e sempre com um sorriso como que a deixar claro que tudo está bem, que é mesmo assim, silenciosa. Conta que todos os dias, ao cair da noite, costuma fazer aquele caminho com a família em direcção à casa da reza onde a comunidade se junta para cumprir os rituais que fortalecem a identidade guarani, o povo que, em português, tem um nome que significa “guerreiro”. No regresso, já escuro, se não houver lua, acendem velas para iluminar os trilhos.

São duas da tarde, não há sol, o céu está cinzento mas há luz suficiente para sair do núcleo onde Maité vive com a família e ir sem tropeços, pelos carreiros mais estreitos, até ao centro da aldeia. Antes de sair, põe um gorro de lã. O inverno está no fim, não chove e estão quase 30 graus. Muito quente para um gorro. “Tenho vergonha”, justifica, enquanto compõe uma madeixa de cabelo, o rosto corado ciente da perplexidade de quem a olha e que ela não é capaz de desfazer. Desce depois a vereda, perdendo-se nas árvores.

“Maité virou mulher”, dirá Olívio Jekupé quando a neta já não estiver por perto. “Quando uma menina vira mulher, tem de cortar o cabelo bem curto e ficar uma semana em casa. As pessoas veem o cabelo curto e sabem que agora ela é mulher, por isso ela fica com vergonha.”

Maité fez o que fazem todas as mulheres que cumprem os preceitos da cultura guarani. Cortou o cabelo e resguardou-se, “porque a natureza a mudou”. Tupã, o tio, também fez o que fizeram todos os homens guaranis antes dele. “É quando a gente passa da adolescência para virar homem, pelos 14, 15 anos. A minha mãe é tradicional e ela pedia para eu ficar em casa um mês, dois meses, sem sair, sem pescar, sem caçar. A gente não pode ir no rio nem na floresta porque a gente espalha nosso cheiro e atrai muito bicho. Se eu atrair uma cobra, um sapo, ela vem até mim, eu posso me apegar ao bicho, levá-lo para minha casa e se eu me apegar posso ficar muito louco e me matar. E depois que eu morrer posso virar esse sapo. Já vi isso aqui. Eu tinha 10 anos e aconteceu nesse cemitério que a gente tem. Eu vi esse acontecimento.”

Tupã conta a sua história como se quisesse também traduzir para português a tal cadência que só é possível em guarani. Para um estranho, esse momento é o da percepção do corte, da certeza da impossibilidade de chegar à verdade que Tupã quer fazer passar a quem não é guarani. Como toda a tradução, esconde uma maior ou menor dose de equívoco inerente ao acto de verter de uma língua não apenas palavras, mas uma cultura. No caso, é mais do que isso: as palavras de Tupã também cruzam uma linha entre realidade e ficção, factos e pensamento mágico; semeiam múltiplos sentidos que podem ser capazes de activar a imaginação e, se forem palavras escritas, podem ser literatura.

Tupã, como Maria Kerexu, como Olívio Jekupé — os seus pais —, fala como quem escreve, transportando quem o ouve para a dimensão onde se criam os mitos. “Que nem minha mãe, eu sou um pouco contador de histórias. Sempre ouvi muita história. O primeiro texto que escrevi foi sobre esse acontecimento muito forte e que vi de longe porque era criança e não podia entrar”, continua, remetendo para o episódio do homem que “virou” bicho no cemitério. “Lembro que quando acontece isso a gente tem de tirar o corpo da terra e queimar tudo, porque se vira bicho é para comer gente, é porque não morreu. O bicho sai e fica por aí e a gente tem de matar.” Tupã tinha 10 anos, a idade de Maité, e escreveu o seu primeiro texto sobre isso, com palavras em guarani e português. Anos mais tarde, quando “virou” homem e a mãe lhe pediu que ficasse em casa, observou o mito que ele próprio redigiu e obedeceu. Essa é uma reivindicação dos guaranis e das restantes 303 etnias indígenas no Brasil: terem as ferramentas para poder escrever as próprias narrativas e dar a sua versão da História.

Tupã, Maité e Olívio têm telemóvel, escrevem em computador, tocam violão, vestem-se como qualquer pessoa numa qualquer cidade do mundo. Olívio Jekupé explica: “A gente quer que os nossos jovens tenham cultura. Aqui na aldeia há uma cultura forte, a mentalidade é guarani, não é a da cidade. Agora a gente não pode fugir a certas coisas, elas existem, mas é preciso preservar a cultura e, em particular, a cultura guarani. Muita gente vê e diz: ‘esses aí nem parece índio’, por causa do cabelo cortado, do chinelinho no pé. Não importa, se você tem a cultura o resto vai acontecendo. Se perde, é ruim. Há aldeias em que os índios já perderam toda a cultura, perderam a língua. Se um índio perde a língua… ah, a mentalidade vem da língua.”

Seria então isso que se poderia ler no rosto de Maité? Uma pertença? Os estereótipos não costumam ter nome nem expressão nos olhos, uma língua inteira em que comunicar e perceber o preconceito, por exemplo. “Na cidade é uma coisa comum. Olham com uma visão superior a nós e por causa dessa visão o índio é sempre mal visto. Quando vou dar uma palestra percebo isso, eles rindo, ‘será que sabem falar?’ Quando me apresentam como escritor, ou ao meu filho, ficam de olho arregalado e aí já começa a mudar. Mas quando vê um índio já tem o preconceito. E o índio quando começa a perder a sua língua também passa a ter uma relação de superioridade em relação ao outro índio. O próprio índio passa a cometer o erro. De tal forma que muitas vezes existe preconceito dentro da própria aldeia.”

Já se ouviu falar de tudo mas nunca contado assim. Os olhos sem rancor, apenas uma tristeza funda, um lamento cheio de dignidade. Está de cócoras, à altura de quem o ouve. “Há um posto de saúde aqui na aldeia. Agora dizem que querem acabar com prestação de saúde nas comunidades indígenas, que o índio vá e pegue o ónibus até Parelheiros, fazer como todo o mundo faz. Mas isto foi uma conquista. A gente sabia do sofrimento antigamente, ir lá na cidade, a pé, depois chegar e ainda sofrer o preconceito. Os médicos nem olhavam na cara da gente. E agora? Vai acabar?”

Olívio não tem resposta, quer apenas que o escutem, que saibam a sua versão de uma história em que ele e os que são como ele têm sido subalternizados. “A minha intenção sempre foi a de ser escritor; escrever e publicar livros, porque sempre acreditei que a literatura tem que chegar no povo, porque chegando no povo as pessoas vão valorizar mais o índio. O índio é sempre desvalorizado. Por quê? Por falta de conhecimento. O índio no Brasil é visto como selvagem, preguiçoso, cachaceiro, vagabundo. E quando o índio é inteligente falam que não é mais índio. Quando sabem que estudei na USP e sou escritor, dizem: ‘então o cara não é índio’.”

Olívio Jekupé é escritor, estudou Filosofia na Universidade de São Paulo, tem 18 livros publicados, um com a mulher, Maria Kerexu. “Pode-se dizer que ela é a primeira escritora indígena no Brasil que não sabe ler nem escrever”, diz, sorriso irónico a tentar encontrar os olhos de Maria que não desvia a atenção da roca que vai tecendo, um dos brinquedos de bebé que depois irá vender nas feiras. O artesanato é a maior fonte de receitas da aldeia. Ela tem as mãos ágeis, olhos e ouvidos atentos a tudo ao redor. Mas não os desvia para confirmar ou desafiar a afirmação do marido. Apenas se notou orgulho, tanto na procura dele como no aparente descaso dela. O livro existe, chama-se A mulher que virou urutau e foi a resposta a uma humilhação.

Antes, falemos do lugar onde estão. Chama-se Krukutu. É uma aldeia no extremo sul do município de São Paulo, junto à fronteira com São Bernardo do Campo. É uma paisagem de mata atlântica, a que sobreviveu ao avanço dos cafezais, do desmatamento, das queimadas. Fica a pouco mais de 50 quilómetros do centro de São Paulo e a duas, três, quatro, cinco horas de distância pela Rodovia dos Imigrantes que termina na cidade costeira de Santos. O tempo depende do fluxo do trânsito. É um sobe e desce constante entre construção sempre densa. Primeiro, prédios, depois aglomerados sem ordem, até às casas de um ou dois pisos pintadas de cores garridas, lojas de quase tudo, miniesplanadas de improviso num passeio ou na sarjeta, gente a caminhar com qualquer coisa na mão, paragens de autocarros com filas, um formigueiro com 10, 20, 30 quilómetros, até a cidade dar tréguas ao mato. Perto de uma povoação chamada Parelheiros, há um desvio para uma estrada de terra, ainda gente a caminhar nas bermas, uma placa a anunciar “Vende-se Pão” e quatro quilómetros de buracos e pó até chegar a Krukutu, onde vivem “60 famílias, ou 270 cabeças”, precisa Arlindo, segurança da aldeia e responsável por anotar “todos os nomes, datas de nascimento e morte” de quem vive ou viveu por ali.

Arlindo veio do Paraná, o estado vizinho a sul, faz 10 anos. “Aqui tem mais recursos. Lá a gente faz trabalho na lavoura, pesado, e não ganha nada. Isso é que é problema”, diz ao passar pelo posto de saúde, pela escola, a casa de reza, o centro da aldeia que congrega todos os serviços comunitários. “Aqui tem mais criança do que adulto”, continua. Ele tem quatro do segundo casamento e oito netos no Paraná. Cala-se. Só se ouvem os passos pesados de Arlindo, o chilreio dos pássaros e finalmente uma frase: “Isso dá saúde pra gente.”

Isto ainda é São Paulo. Não é bem uma certeza, é mais uma ladainha que se repete mentalmente até ganhar um corpo, um halo de verdade. Isto ainda é São Paulo. Isto ainda é o Brasil: tempos, culturas, línguas sobrepostas à procura de um rumo, a construir uma identidade comum.

AS VERSÕES DA HISTÓRIA

“Ás mui queridas súbditas nossas, Senhoras Amazonas.

Trinta de Maio de Mil Novecentos e Vinte e Seis,

São Paulo.

Senhoras:

(...) É bem verdade que na boa cidade de São Paulo — a maior do universo, no dizer de seus prolixos habitantes — não sois conhecidas por ‘icamiabas’, voz espúria, sinão pelo apelativo de Amazonas; e de vós, se afirma, cavalgardes ginetes belígeros e virdes da Hélade clássica; e assim sois chamadas.”

A missiva é de Macunaíma, protagonista do livro com o mesmo nome, publicado em 1928 por Mário de Andrade, modernista, poeta, ensaísta, ficcionista, paulistano, que construiu uma narrativa onde parece concentrar todos os modos de ser e de falar do Brasil, tentativa de construção de identidade cultural num retrato-sátira centrado num anti-herói inspirado em Makunaíma, mito indígena inscrito e divulgado pelo etnólogo e pensador alemão Theodor Koch-Grünberg (1872-1924) na sua passagem pelas regiões do Amazonas e Roraima. Andrade pegou nele e transformou-o. Macunaíma, o herói sem nenhum carácter seria publicado em 1928 e é um livro de aventuras em que Macunaíma percorre o Brasil para recuperar um talismã, pedra mágica chamada muiraquitã, que foi roubada do seu povo pelo gigante peruano, um fazendeiro que vive em São Paulo, Venceslau Pietro Pietra.

“No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do meio da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma”, lê-se nas primeiras linhas do livro que termina a breve apresentação do herói com uma espécie de advertência: “Já na meninice fez coisas de sarapantar”.

Nesse percurso, Macunaíma é seguido pelos dois irmãos, Jigué e Maanape. Um dia, os três banharam-se nas águas encantadas de um rio. Macunaíma, o primeiro a entrar nelas, saiu loiro de olhos azuis, Jigué, com a água já com o “pretume” do irmão, ficou vermelho, e Maanape, o último, continuou negro, só com as palmas das mãos e dos pés vermelhos.

Simbolicamente representantes da diversidade dos povos brasileiros, que chegam grande à cidade, a São Paulo que Macunaíma descreve de forma hiperbólica, na carta, a quem não a pode ver. “Cidade é belíssima, e grato o seu convívio. Toda cortada de ruas habilmente estreitas e tomadas por estátuas e lampiões graciosíssimos e de rara escultura; tudo diminuindo com astúcia o espaço de forma tal, que nessas artérias não cabe a população. Assim se obtém o efeito dum grande acúmulo de gentes, cuja estimativa pode ser aumentada á vontade, o que é propício ás eleições que são invenção dos inimitáveis mineiros; ao mesmo tempo que os edis dispõem de largo assunto com que ganhem dias honrados e a admiração de todos, com surtos de eloquência do mais puro estilo e sublimado lavor.”

A missiva continua, discorrendo sobre mulheres, costumes, língua — “nas conversas utilizam os paulistanos dum linguajar bárbaro e multifário, crasso de feição e impuro na vernaculidade” — e na análise do colectivo maior: “Inda tanto nos sobra, por este grandioso país, de doenças e insectos por cuidar!... Tudo vai num descalabro sem comedimento, e estamos corroídos pelo morbo e pelos miriápodes! Em breve seremos novamente uma colónia da Inglaterra ou da América do Norte!... Por isso e para eterna lembrança destes paulistas, que são a única gente útil do país, e por isso chamados de locomotivas, nos demos ao trabalho de metrificarmos um dístico, em que se encerram os segredos de tanta desgraça: POUCA SAÚDE E MUITA SAÚVA, / OS MALES DO BRASIL SÃO.”

Esse passa a ser uma espécie de refrão desta rapsódia, como chamaram estudiosos a um livro difícil de classificar. Romance, romance poético, poema? Rapsódia no sentido de musicalidade e forma livre, como o descreveu o escritor e ensaísta Silviano Santiago a propósito de mais uma adaptação de Macunaíma para os palcos. Desta vez pela escritora Verónica Stigger com encenação de Bia Lessa. Anda a percorrer muitas cidades do Brasil depois de se ter estreado em Belo Horizonte. “Macunaíma propicia um conhecimento da nação e da nação no mundo que não pode ser apreendido pelo conceito enciclopédico de saber. O saber brasileiro não é apenas o derivado das bibliotecas europeias”, escreveu Silviano Santiago em texto no catálogo da peça. E logo depois: “Busque-se uma palavra que recubra esse saber. Mário a encontra com a ajuda da amiga Tarsila do Amaral. É a sabença, talvez corruptela caipira de sapiência. Sabença não é só saber, diz ele, é saber saber. Macunaíma é uma rapsódia escrita por um intelectual que sabe saber. Sabe saber a cultura brasileira pré-cabraliana, colonial e pós-colonial, subtraída da cultura universal e a ela somada”.

É a cultura também como a entende Olívio Jekupé; mestiça, como ele; mestiça, como foi Mário de Andrade. Olívio filho de índia e de baiano; Mário neto de duas negras, da parte da mãe e da parte do pai. Olívio nasceu em 1965 em Itacolomi, no Paraná. Mário em 1893, em São Paulo. A mãe de Olívio era guarani, o pai camionista e ele foi baptizado com o nome de Olívio Zeferino da Silva. Chamavam-lhe “índio” e ele andou pelo país à boleia do pai. Fixou-se depois perto das origens maternas, junto da avó, numa aldeia da etnia kaingáng, também no Paraná. Foi alimento para a sua identidade, formação de uma consciência e génese da ideia de escrita enquanto fixação de uma narrativa formadora, alternativa à dominante. Ele ri-se a contar a sua versão da História. Mudou o nome e baptizou-se segundo os rituais guaranis como Tupã Jekupé. Olívio permaneceria como marca dessa mestiçagem. “Comecei a escrever em 1984 quando era garoto. Naquela época, na década de 1980, eu era moleque, mas tive a percepção que havia muitos problemas indígenas no Brasil, muito massacre, muita violência; e vivíamos na época da ditadura, as televisões mostravam muitas coisas e a gente ficava triste a ver aquilo. Comecei a pensar que através da escrita podia mostrar o problema indígena.”

Eram textos críticos, contos, ensaios, poemas para os quais não conseguia editora. “Uma vez, uma editora perguntou se eu escrevia lendas, mitos. Não queiram saber daqueles textos pesados. Passei 10 anos escrevendo histórias que não adiantava. Uma era sobre uma índia estuprada. Que editora ia publicar aquilo? Escrevi outro sobre a morte de Angelo Kretã (um cacique — chefe de uma aldeia indígena — kaingáng) assassinado em 1980. Foi o primeiro vereador índio do Brasil. No Paraná, começou a defender a causa indígena na aldeia dele e os fazendeiros mandaram matá-lo. Escrevi um livro a contar o massacre. Ninguém se interessava”, conta Olívio.

Um ano depois, em 1981, o compositor carioca Jorge Ben gravava Todo dia era dia de índio, que se transformaria num hino. “Amantes da pureza e da natureza: Eles são de verdade incapazes / De maltratarem as fêmeas / Ou de poluir o rio, o céu e o mar / Protegendo o equilíbrio ecológico / Da terra, fauna e flora / Pois na sua história, o índio / É o exemplo mais puro / Mais perfeito, mais belo / Junto da harmonia da fraternidade / E da alegria // Da alegria de viver / Da alegria de amar / Mas no entanto agora / O seu canto de guerra / É um choro de uma raça inocente / Que já foi muito contente / Pois antigamente // Todo dia, toda hora, era dia de índio.”

A letra da música acrescenta: “ele só tem o dia 19 de abril”, o Dia do Índio, no mês que se estabeleceu ser o do povo indígena. O mês em que a aldeia de Krukutu recebe muitos visitantes e Olívio Jekupé é convidado para palestras sobre a causa indígena. “Depois tudo se aquieta”, sublinha. Mas é nessa época, a cada ano, que conta como vivem. Como constroem as casas, o que deixaram de poder caçar porque a cidade avançou para a floresta e com ela morreram ou fugiram muitas espécies; como a água da barragem está poluída e impede de pescar; como quase tiveram de deixar de cultivar porque a terra é má. São detalhes que estão em muitas das suas narrativas onde cruza oralidade, vocabulário e conceitos do mundo indígena com o português que aprendeu em criança e continuou a praticar na universidade quando se inscreveu em Filosofia na PUC de Curitiba.

“Entrei quando começaram a surgir os primeiros índios universitários no Brasil. Os jornais falavam de índios que estavam na universidade.” No quarto ano mudou-se para a USP de São Paulo. Começou a publicar o que escrevia de forma independente e foi “abrindo caminho”, com outros nomes hoje célebres na literatura brasileira de autoria indígena, como Daniel Munduruku ou Eliane Potiguara. A sua fala está na fronteira entre culturas, como esteve a fala de Mário de Andrade.

Telê Ancona Lopez, uma das maiores especialistas na obra do escritor modernista, editora da sua obra, destaca em Macunaíma “a denúncia da vida maquinizada, reificada, esquecida da dimensão poética”. Noventa anos depois, é esse o ensinamento que Olívio quer passar aos filhos e netos.

“O sonho da gente é ter comida e não faltar o que comer. A gente não pensa em riqueza, a gente não é educado assim. O branco mesmo quando ganha pouco se mata que nem um condenado e a gente vê ele sofrer. O ser humano na cidade é escravo.” Aponta para o mato, próximo da rede onde está recostado. Os filhos estão cada um com uma enxada a limpar à volta das casas. “Eles hoje decidiram fazer isso. Ninguém mandou. A gente tem um pouco de liberdade, sabe. A gente não consegue ganhar muito. Os livros vendem pouco, a palestra muitas vezes é de graça. Quando consigo tento bancar minha família, porque a gente quer o bem da família. O índio está sempre repartindo. Chega um parente, a gente come. A gente tem que ter sempre comida. O principal para nós é comida. A gente quer dinheiro para ter comida. A gente não incentiva criança nossa a ficar ambiciosa. Senão começa a entrar no sistema do branco. Eu nunca quis isso, gosto da minha vida assim, tranquila. Felicidade é a gente ter tudo o que precisa sem exagerar.”

Não há a tentação, nem da parte dos mais novos, de ter mais? “Aqui há uma cultura forte, a mentalidade é guarani, não é a mentalidade da cidade. Agora a gente tem que saber que não pode fugir às tecnologias. O índio não tem de ficar atrasado”, responde Olívio Jekupé, sem rejeitar a apropriação, por parte da sua cultura, daquilo que considera positivo na cultura do outro, do branco.

É uma recusa à norma. Mário, como Olívio, remetem para uma cultura contaminada por muitas línguas, costumes, religiões, numa síntese que permanece — permanecerá? — sempre incompleta e enfrentando o obstáculo de um saber dominante, que subjuga os outros.

Como no dia em que Maria se sentiu humilhada. Olívio conta a história de um encontro de escritores, dois dos filhos eram pequenos, com cinco e três anos, e ela foi com ele — e com eles — e ficou a vender artesanato. “Na hora do almoço, quando a fui buscar e aos meus filhos para irem comigo, disseram que ela não podia ir, que o almoço era só para os escritores. Levaram um marmitex para ela e para os meninos. Ela ficou uma fera. Falou assim: ‘Se eu soubesse ler e escrever queria ser escritora também, porque eu ia publicar um livro e ia almoçar’. Eu falei: ‘deixa quieto que você conta uma história, eu escrevo, e fazemos um livro. Quando for a São Paulo, você vai junto e almoça’. Ela contou e eu digitei, organizei, mandei para a editora, a editora gostou, publicou, e no ano seguinte dei o troco. Mas disseram que não tinha verba para o encontro de escritores. O que acontece é que nunca conseguimos sentar juntos para bater o papo do livro. O livro mais vendido que tenho é esse.” Foi em 2011, chama-se, recorde-se, A mulher que virou urutau, e é uma história para crianças parecida com a que Maria contou encostada à árvore numa das últimas manhãs de inverno de 2019, o ano em que a neta mais velha, Maité, virou mulher.

“Aqui a criança vira adulto, não vira adolescente”, explica Olívio, aceitando o cachimbo que Tupã acendeu e lhe passa depois de atirar umas baforadas. Está cheio de tabaco puro. “A gente compra em molhos, já seco, e depois corta. Todo o mundo fuma. Não tem as misturas do cigarro.” Maité também pede o cachimbo. Olívio dá-lho sem hesitar. “O fumo dá energia, purifica, usamos nas rezas.” Não há uma idade própria para começar a fumar. “Quando a pessoa sente vontade, pede.” E se for uma criança? “Elas sentem quando podem, não são as pequenas.”

O odor mistura-se com o da lenha a queimar na fogueira, com os aromas da floresta, com o dos galhos secos. Manu, a irmã de três anos de Maité, chega com uma talhada de melancia. Logo atrás, Maria, a avó, com um alguidar de estanho colorido com mais melancia cortada. Todos se servem enquanto Manu verifica se falta alguém. Olívio, Tupã, Maité, Nanda, a prima da mesma idade, filha de Tupã; Werá, o irmão de Tupã, tio de Maité, escritor e rapper; o pequeno Werá, de dois anos, filho de Werá; Kamila, mulher de Werá; e Jekupé, o caçula de Olívio e de Maria. Falta Kerexu, a mais velha, mãe de Maité e de Manu. “Está na escola, é professora”, justifica Olívio, recostando-se na rede pendurada em duas árvores grandes, centro da vida familiar, o lugar na rua onde decorrem as conversas, as refeições sempre que não chove, o descanso.

Todos são pais muito cedo?, pergunta-se. “É, todos são pais novos, quando chega a idade. A gente não tem namoro. Quando tem algum sentimento por alguém, paixão, amor, casa. Kerexu tem 23 anos e duas filhas. Tupã, 19, e é pai de uma menina de três anos. Werá, de 18 anos, também é pai. Jekupé, de 16, é pai de um menino que está a viver com a mãe porque, explica Olívio, “o casamento não deu certo”.

Os nomes são atribuídos pelos pajé, o líder religioso da aldeia, quando as crianças têm um ano. “Na festa da erva ou do milho, as mães levam as crianças, ele cachimba os pequeninos, tenta escutar um nome e passa para as mães dos gurizinhos o nome que ele ouviu. E fica registado”, explica Tupã, que quer dizer “trovão”. Mas logo que uma criança nasce, é registada oficialmente com um nome português. Muitas vezes um e outro misturam-se. Como Olívio ou Maria, para que se distingam dos muitos Jekupé ou Kerexu.

A LUTA

A conversa passa-se em português. A tal língua da tradução, aquela em que Werá escolheu cantar, assumindo o activismo político do pai. Ele é Kunumi MC (“kunumi” significa “jovem” em guarani) e estreou-se aos 16 anos, em 2017, com o álbum Meu sangue é vermelho, e faixas com nomes como Justiça ou Tentando demarcar, misturando relatos do quotidiano com reivindicações como o direito à terra dos povos indígenas. Instituído pela Constituição brasileira em 1988, o direito dos indígenas a um território onde possam viver preservando os seus costumes, meios de produção, desempenhar as actividades inerentes à sua sobrevivência enquanto povo com uma identidade específica. Passados 30 anos, existem “462 terras indígenas regularizadas que representam cerca de 12,2% do território nacional, localizadas em todos os biomas, com concentração na Amazônia Legal”, dados da Funai, que lembra que o Estado tem o dever de demarcar “as terras indígenas, considerando os espaços necessários ao modo de vida tradicional.” Mas “(…) aproximadamente 8% das 426 terras indígenas tradicionalmente ocupadas já regularizadas (...) não se encontram na posse plena das comunidades indígenas”. Em vésperas da Assembleia Geral da ONU, Raoni, o líder indígena caiapó lembrava isso numa entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, alertando para o plano do presidente Bolsonaro de abrir terras indígenas à exploração de minério. “Nós, indígenas, queremos morar na nossa terra. Viver lá. Deixa viver do jeito nosso, do jeito que a gente quer viver. É isso que nós queremos.”

Antes de ser Kunumi MC, Werá já tinha levado essa reivindicação para a grande plateia do Mundial de Futebol. Em 2014, no jogo entre o Brasil e a Croácia que inaugurou o campeonato, ele foi um dos jovens vestidos de branco que representava a diversidade racial e simbolizava a paz. Levava uma faixa que exibiu diante das câmaras de televisão. Dizia: “Demarcação já.” A televisão não passou a imagem, Olívio só soube quando essa imagem se tornou viral nas redes sociais. Werá já escrevia, cantava e tocava violão. Ele e Tupã aprenderam sozinhos nas sessões comunitárias na casa da reza. Olívio abriu então contas para Werá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Ele podia levar mais longe as palavras dos índios.

“Comecei a escrever poesia inspirado no livro do meu pai, 500 anos de angústia. Um dia estava cantando as minhas poesias só para ver como ficava e vi que parecia com rap. Tinha muitas rimas e falava de luta. Decidi escrever sobre a nossa luta. E a maior luta é pela demarcação das terras indígenas. Quando abri a faixa que tinha escrito ‘demarcação já’, na Copa, muita gente divulgou. E essa luta ficou conhecida”, sintetiza Werá, no mesmo tom sumido, de quem se sente pouco à vontade, mas olhando de frente quando diz palavras como “luta”, ou “demarcação”.

São poemas com a tal mestiçagem linguística. Em 500 anos de angústia, livro de 2015, Olívio escreveu:

“Um dia, Nhanderu, aquele que criou a yvy, encontrou um jurua que estava plantando avaxi e lhe perguntou:

— O que você está plantando?

Como o homem viu que era um índio, não lhe deu nenhum valor e respondeu com ironia:

— Estou plantando cocô!”

Não há como não ecoar a ironia de Mário de Andrade em Macunaíma, livro que não consta da biblioteca da escola local, como não constam os de muitos autores indígenas. Há apenas a obrigatoriedade de haver uma escola em cada aldeia e de nessa escola se ensinar, além do português, a língua do povo que nela mora. No caso é guarani, mas pode ser qualquer uma das 274 existentes no Brasil, das mais ameaçadas de extinção em todo o mundo. “É uma luta de muitos anos que hoje está a ver progresso. Os indígenas que moram na aldeia começam a ter uma nova mentalidade através da escrita, porque há escola. Aqui na aldeia as crianças aprendem histórias, orais, através do dia a dia. Como os meus filhos aprenderam a ler e a escrever aqui na aldeia, vendo os meus livros, ouvindo as minhas palestras, a mentalidade deles é diferente e em vez de contarem história para os outros eles mesmos começam a escrever. Sempre falo: não é a gente contar história para os outros, a gente tem de escrever para eles lerem. Porque se a gente conta história para eles, eles publicam o que a gente conta.”

E o que Olívio diz, em síntese, é que dizimar os índios é apagar uma versão da história. Não lhes dar as ferramentas para contar as suas narrativas é limitar o conhecimento de um país e dilacerar uma identidade, não apenas a identidade indígena, mas aquela mais complexa, maior de que os indígenas fazem parte: a brasileira.

O tom é sempre o da oralidade. Expressão e gestos a convocar a atenção. Manu ouve e vai traduzindo para a prima que só entende guarani. Ainda. Nanda faz-lhe uma pergunta e Manu levanta os braços. “É do meu palhaço de gelo”, responde. A rir, o avô vaticina um futuro de contadora de histórias para neta. “O que ela está fazendo é literatura, não é?” Faz uma pausa como se voltasse ao início de tudo, àquilo que o fez falar, querer ser escritor e orgulhar-se de chamar escritor a cada um dos filhos, mesmo à mulher que não sabe ler nem escrever.

Olívio e cada elemento da sua família querem combater o estereótipo que o próprio Mário de Andrade caricaturou na figura de uma personagem que a qualquer desafio para a acção respondia com um “Ai, que preguiça”; o espertalhão, sem carácter nem escrúpulos que enganava até os irmãos, vingativo, egoísta, mistura de malandro e de inocente. E a caricatura foi tão bem traçada que Macunaíma passou a adjectivo qualificativo de um tipo de brasileiro. “O brasileiro não tem carácter porque não possui nem civilização própria nem consciência tradicional”, escreveu Mário de Andrade no primeiro prefácio ao livro mantido inédito e que Jason Tércio cita na primeira biografia do escritor publicada em setembro, precisando que o “carácter” do subtítulo se refere a uma “realidade psíquica permanente, se manifestando por tudo, nos costumes na ação exterior no sentimento na língua na história...”

Quando foi publicado, o livro de Mário de Andrade causou estranheza. Hoje continua “desconcertando”, palavra que Tércio usou na obra Em busca da alma brasileira – biografia de Mário de Andrade. O arrojo, o vernáculo, o grande trabalho linguístico que mistura erudição e convoca o folclore, a língua da rua, o rural e o cosmopolita. “Em sua exploração linguística, Mário tinha duas premissas que o norteavam: ‘Escrever naturalmente brasileiro, sem nenhuma reivindicação sem queixa’ e ‘A gente deve ser brasileiro não pra se diferenciar de Portugal, porém porque somos brasileiros’.”

Olívio, Tupã e Werá escrevem em português e em guarani e, lidos os textos, nota-se uma diferença entre a oralidade e a escrita. Há um rigor maior na palavra posta no papel. Mas a liberdade referida por Olívio que distingue o quotidiano do branco e o do indígena mantém-se. Exemplo? Precisamente o uso da palavra “indígena”. Faz-se então a pergunta a um guarani: é índio ou indígena? Olívio ri-se. “Isso é coisa de intelectual, de quem anda dando palestras e diz que índio é uma palavra errada, que deve ser indígena. Para mim, se falar que sou indígena ou sou índio é a mesma coisa. Eu falo índio. Os brancos vão criando as coisas, as teorias e tudo vai mudando. Quando chegaram aqui, chamavam aos indígenas ‘primitivos’, depois chamaram ‘pretos’, depois chamaram ‘nativos’, depois vieram as etnias, agora é essa coisa que tem de ser ‘indígena’. Os antropólogos, os linguistas vão criando coisas e fazendo essa teoria. O importante é não matar a gente. Se não matar a gente, tá bom.”

Distrai-se. Vai separar as duas netas pequenas que, entre risos, começaram a brigar. Não levanta a voz. Manu e Nanda esquecem a briga e reparam nas cabeças dos cachorros. Estão pintadas, cada uma com uma pinta de tinta colorida. “Vieram dar vacina hoje e isso marca os que estão vacinados”, esclarece Olívio, sobre um mundo onde não há separação de idades, géneros, onde Manu come arroz com uma colher e deixa a galinha debicar no mesmo prato. O bisavô passa. Leva um copo na mão. Atravessa o terreiro e abre uma torneira. Enche o copo de água, bebe e faz o mesmo percurso de volta. “É meu sogro, um jovem, tem 103 anos.” Não diz o nome dele, não o chama, não lhe acena. Já lhe levou o almoço, foi ver como estava. É o homem mais velho da aldeia; como Olívio, como Kerexu, como a maioria dos que vivem em Krukutu, veio do Paraná para aquelas terras onde os deixam ficar numa área que prometeram que seria alargada, mas se mantém igual. Chegou há 25 anos, Olívio há 24. E Olívio aponta outra vez, agora para uma pequena cabana, um casebre de madeira onde há espaço apenas para uma cadeira e uma fogueira. “É ali que ele passa os dias quando não vai para o mato.”

As fogueiras parecem marcos familiares ao longo de Krukutu, em cada núcleo de casas há uma acesa, sem que por vezes esteja alguém por perto. “Sempre teve fogueira nas aldeias porque era lá que se fazia comida e nos dias de frio aquecia. Os mais antigos não conseguem sair da fogueira”, refere Olívio, outra vez com o olhar no sogro. “Ele fica o dia todo sentado, pensando; se chegar alguém, conversa.” Não agora. Permanece calado, sem expressão. “Essas pessoas têm pouco contacto com outras e ficam muito tímidas”, prossegue o genro sem por algum momento forçar a comunicação. A liberdade para os guaranis também está na escolha de quando e com quem falar.

“Sabe, uma vez, o índio viu um branco e não chamou ele de branco. Quando a gente aqui na aldeia vê um branco chama ele de jurua. 'Juru' quer dizer boca; 'a' é o cabelo. Os nativos quando viram os portugueses viram um povo que tinha cabelo na boca. Os portugueses eram barbudos.” Com a fogueira ainda acesa aos primeiros pingos de chuva, Olívio começava a contar uma história nova, como num primeiro dia, outra vez. E é como se não tivesse dito o que aqui ainda não se escreveu: “Os indígenas estão num sufoco.”