Esta é a terceira reportagem da série Viagem ao país do futuro, na qual Isabel Lucas pensa o Brasil a partir da literatura e da realidade que a ficção representa. O trabalho é publicado em parceria com o jornal português Público. Exceto em situações que criem ambiguidade em relação ao português brasileiro, a grafia mantém o original da autora, escrito de acordo com o português de Portugal.

***

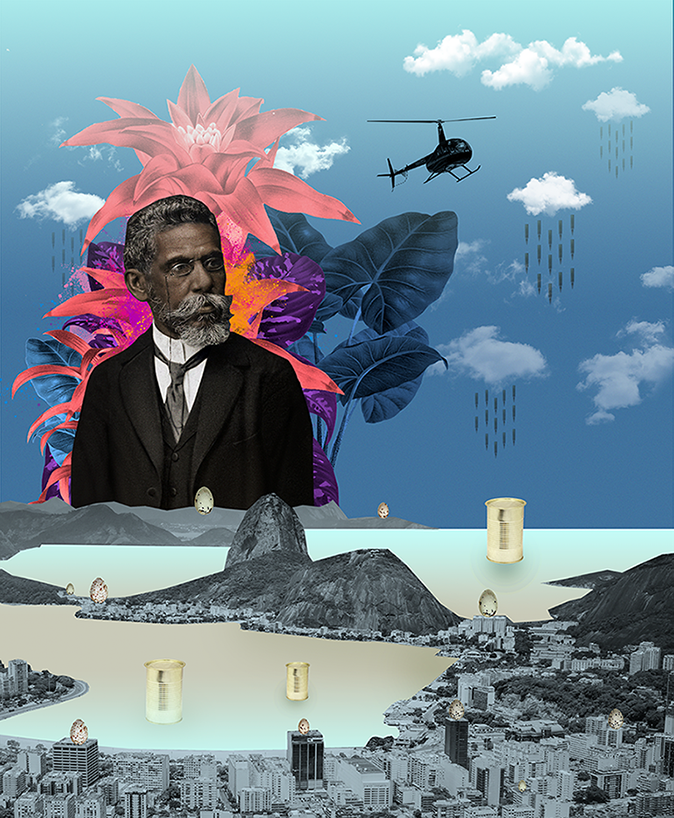

O Rio de Janeiro sente-se traído numa história a que falta o ciúme que Bentinho sentiu por Capitu, em Dom Casmurro. Na cidade de Machado de Assis, é tempo de ressaca. Estamos na cidade-símbolo, a de toda a alegria e toda a tristeza, a do samba e do chorinho, do funk e da baía moribunda de Guanabara, a de gente com pele de todas as cores e a do mural de Kobra com rostos indígenas envelhecidos. Foi aí que o presente parou em 2016. E agora? Agora, interpela-se, por exemplo, o texto do austríaco Stefan Zweig que dizia que o Brasil era um país de futuro.

Ana disse com muita certeza: “O futuro é ali”. E apontou para perto, braço direito estendido, seguro, para um lugar onde o sol se aperta entre as nuvens baixas e a água. É uma concentração de dourado a querer libertar-se, numa explosão de um horizonte que o amarra entre o mar e céu. Ana é dali e, segundo ela, o futuro fica para oeste da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, para o lado onde o sol se põe, depois da Praça Mauá e do Boulevard Olímpico, para lá do grande mural do artista brasileiro Eduardo Kobra, Etnias – o maior graffito do mundo, com rostos de homens e mulheres indígenas de todos os continentes. São 15 metros de altura por 170 metros de comprimento ao correr da linha do eléctrico, num antigo paredão antes abandonado na Avenida Rodrigues Alves, junto ao porto. Foi ali que o tempo parou no presente de 2016, o ano das Olimpíadas. Desde então está a envelhecer, tal qual os rostos dos povos envelhecidos desenhados por Kobra. Estar ali é como entrar numa grande pausa, num momento que está a ser lido e só se vai deixando entender pela história que cada um conta. Sobre o que vive, o que vê, o que escuta. É cada um a efabular sobre este “agora”, e a certeza de Ana vem da sua própria leitura quando afirma: “O futuro é ali". O do Rio, o do Brasil.

É um futuro sujeito a múltiplas interpretações, utópico e distópico. Que encerra ironia, esperança, uma ambiguidade suficiente para que a expressão permaneça como metáfora de um país a partir da interpretação que o escritor austríaco Stefan Zweig fez do Brasil quando ali chegou, refugiado da Segunda Guerra Mundial. Um país “fadado” para ser “um dos factores mais importantes de desenvolvimento do nosso mundo”, escreveu o autor de O mundo de ontem no prefácio de Brasil, um país do futuro, acrescentando que a sua percepção, ao chegar ao Rio de Janeiro, foi a de ter “lançado um olhar para o futuro do nosso mundo”.

Ana cobre os olhos com a palma da mão, uma pala improvisada, para apurar o que vê. O olhar dura uns segundos; ocorre em julho de 2019, no inverno brasileiro, mas 78 anos depois de Zweig a imagem de Ana a olhar o futuro podia eternizar-se junto com esse texto, enquanto alegoria conjunta de um enigma que continua por desvendar e que contém talvez mais perplexidade e interrogação do que nunca.

Brasil, um país do futuro? O sol baixo do fim do dia de inverno não deixa ver para lá da ponte de Niterói, na direcção da Ilha do Governador onde viveu o escritor Lima Barreto, num sítio chamado Sossego, nem deixa ver o fundo da rua e os armazéns ainda abandonados, nem o fim do carril. Desta vez o sol vai encadeando o futuro. Longe dali, Geovani fuma de olhos no mar. É outro dia, está tudo ainda mais cinzento, céu sem abertas, vento forte, o morro perdeu cor, mas a janela da sala mantém-se ampla, privilegiada no Morro do Vidigal, junto a São Conrado, juntamente com a Rocinha, uma das poucas favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Geovani vive no futuro de Zweig, escreveu um livro no futuro das Olimpíadas e, no Rio, não está a olhar para onde o sol se põe. É escritor e sabe das metáforas e de como as contornar, daí, talvez, não falar de futuro. Fala da cultura das armas nas crianças, da polícia a parar os jovens das favelas nas ruas, a cultura da “pichação” – escrever ou rabiscar nas paredes – e como isso leva muitos jovens à prisão. O quotidiano é ouvir-se tiros, conversas altas, gaivotas a piar nas varandas, nos parapeitos das janelas, a sirene de uma ambulância ou de carros de polícia, um samba de Bezerra da Silva. “E se não fosse o samba / quem sabe hoje em dia eu seria do bicho? // Não deixou a elite me fazer marginal / E também em seguida me jogar no lixo.” Geovani acende outro cigarro, deita-se na rede. Não tem pressa em falar, mas quando fala, fala do que escreve. Escreveu assim: “Não foi a primeira vez que Paulo brincou com a arma do pai. Toda manhã, logo que volta do banheiro, ele pega o ferro na terceira gaveta da cômoda que sustenta a televisão. Gosta de sentir o peso do revólver, de analisar cada pedaço do objeto, de imaginá-lo em ação. Sobre a adrenalina de mexer na arma bem ali na frente do pai, que dorme na cama ao lado, não consegue definir o que sente, se é bom ou ruim. Na hora é como se o ar do mundo inteiro acabasse subitamente, o corpo todo treme, coração dispara, o pai parece que se mexe e se remexe sempre em câmara lenta, cada pequeno movimento dura em média de duas a três eternidades. O menino sem respirar, a arma na mão, os olhos que podem se abrir a qualquer momento. Correm assim as manhãs”. No Vidigal, na Maré, em quase todas as favelas do Rio de Janeiro do ano de 2019, como neste conto, Roleta russa, um dos que compõem o volume O sol na cabeça, a estreia literária de Geovani Martins, de 28 anos. É uma escrita com o ritmo e o sotaque da rua, onde cresceu e viveu, inspirado pelo samba e por Shakespeare e Machado de Assis, de quem escolhe O alienista (1881) como o livro que melhor fala para este tempo. “Olhar uma sociedade ensandecida e não entender como é que essas pessoas chegaram nesse lugar, e começar a se perguntar se você próprio não será o louco. É um exemplo do diagnóstico de uma sociedade doente. E o outro que fala da burguesia brasileira de forma brilhante, Memórias póstumas de Brás Cubas (1881). Aquele cara, que é um inútil, que consegue atravessar uma série de vidas deitado no privilégio.”

São dois livros do mesmo ano por um escritor que escreveu romance, conto, crónica, teatro e poesia. Um escritor que “é uma espécie de milagre” (Harold Bloom), neto de escravizados que testemunhou a abolição da escravatura em 1888, tinha quase 50 anos. Brás Cubas é um céptico que caracteriza o branco burguês urbano. Geovani despreza a personagem enquanto símbolo, mas venera o seu criador pelo génio da sua criação.

A LIÇÃO

Chove muito, no mar há ondas altas, está revolto, invade os areais do Leme, de Ipanema, de Copacabana, do Leblon. A água da Baía de Guanabara não é o espelho dos postais turísticos. O Rio de Janeiro está de ressaca, a ressaca da maré. Há pouca gente na rua, o vento curva as palmeiras da Avenida Atlântica, os quiosques de praia estão fechados, não existe uma linha divisória entre o cinzento do céu e o da água, o do betão dos edifícios; tudo é cinza em vários tons, só o ondulado do calçadão se destaca num zigue-zague desfocado pelos vidros molhados do táxi e acentua a sensação de vertigem.

É neste cenário que, recém-chegada ao Rio de Janeiro, recebo a primeira lição de história contemporânea local dada por um anónimo com recursos suficientes para perceber o essencial, e ainda com direito a um preâmbulo. “Se essa ressaca ficar mais forte, a água vem aqui, até à estrada e é preciso tomar medidas.” O “professor” chama-se Roberto, é motorista de táxi, carioca – palavra de origem tupi que designa o natural do Rio de Janeiro, nome de uma antiga aldeia tupinambá que existia onde é hoje o Bairro da Glória, atravessado pelo Rio Carioca que vai desaguar, agora canalizado, na Praia do Flamengo. Designa também um modo de vida, uma paisagem, uma cultura que Chico Buarque, em 1998, resumiu numa canção: “Gostosa / Quentinha / Tapioca / O pregão abre o dia / Hoje tem baile funk / Tem samba no Flamengo / O reverendo / No palanque lendo / O Apocalipse / O homem da Gávea criou asas / Vadia / Gaivota / Sobrevoa a tardinha / E a neblina da ganja / O povaréu sonâmbulo / Ambulando / Que nem muamba / Nas ondas do mar / Cidade maravilhosa / És minha / O poente na espinha / Das tuas montanhas / Quase arromba a retina / De quem vê / De noite / Meninas / Peitinhos de pitomba / Vendendo por Copacabana / As suas bugigangas / Suas bugigangas”.

Como Chico Buarque, como Nelson Rodrigues, Ruy Castro, Lima Barreto, Sérgio Sant’Anna, Adriana Lisboa, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Fonseca, Machado de Assis, como todos os que escreveram e escrevem tomando o Rio de Janeiro como laboratório de criação, Roberto nasceu, vive e trabalha na cidade do Cristo Redentor, do Corcovado, do Fluminense, da Candelária, da Rua do Ouvidor, de Santa Teresa, do Cosme Velho, da Cidade de Deus e do Complexo do Alemão, dos muito ricos e dos muitos pobres, com 15 por cento de desempregados em 2019, mais 900 mil do que em 2014, e um aumento de 46 por cento do número de mortes por violência policial no primeiro semestre de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018. “Todo o mundo está sendo bem incisivo: nunca viram uma crise como a que estamos atravessando no Rio." A voz é calma na viagem de táxi entre o Leme e o Vidigal, sempre junto do mar. Fala de crime, de abandono, de corrupção, de desalento. Como ele diz, “um conjunto” que faz com que o Rio de Janeiro se sinta traído. “Como houve Copa do Mundo e Olimpíada, o dinheiro rolou de uma tal forma e em tal quantidade que os gestores envolvidos com esses eventos viram o dinheiro rodando como uma maravilha e roubaram tanto! Disseram que tudo ia movimentar meios para toda a gente poder ganhar dinheiro, mas não deu em nada, os eventos foram feitos, se deu um inchaço no comércio, uma bolha, e agora os eventos acabaram, não tem mais nada que chame a atenção, a bolha estourou e levou muita gente, empresas alimentícias, construção civil, o desemprego explodiu. Tudo estava concentrado no Rio. Os governantes que viram tanto dinheiro circulando, roubaram porque acharam que ninguém ia perceber, que isso não iria fazer mal para a sociedade. Acabou que fez, porque a conta chegou. Muita gente foi presa, outra está sob investigação, outra foi embora. Há arquitectos, engenheiros que vieram trabalhar para o Rio e hoje em dia estão desempregados, começam a trabalhar de bicos. O Rio deixou de ser um local onde o dinheiro circula, a violência aumentou, há menos turistas...”

É o táxi que circula e com as palavras de Roberto roda toda a história, memórias e referências da cidade a tomarem conta da cabeça de quem as escuta, ganhando a forma de imagens, sons, num imaginário feito de real e de ficção, que é triste e alegre, com o samba e o chorinho, o funk, o ébrio, o proibido, o sorriso de quem convida para um chope, o gosto a pastel de feijoada, a bossa nova e a voz de João Gilberto que parece ressurgir numa mesa do restaurante onde ia quase todos os dias, no Leblon; ou o macaco Tião, uma das maiores atracções do Zoológico do Rio, por um dos grandes cronistas brasileiros, outro carioca, Carlos Heitor Cony, irónico, mordaz, incisivo, claro. Escreveu-a no dia a seguir ao Natal de 1996. “Amaldiçoada como uma cidade bíblica coberta de ignomínia e pecado, o Rio talvez nem merecesse a provação final deste ano: justo quando as árvores acesas quebram a treva de nossas noites, quando todos se preparam mais uma vez para as grandes festas – a fatalidade se abate sobre nós em forma de decreto municipal que nos condena ao luto pela morte do macaco Tião.”

Não é preciso ir ao Rio de Janeiro para construir um Rio de Janeiro pessoal, quase íntimo. Há lugares assim, as Babilónias actuais. Como tentar entendê-las sabendo que tudo será pouco, que as camadas se sucedem, que fogem ao olhar, ao tacto, ao som, à compreensão. São palimpsestos a deixar antever pouco e onde se procura tudo com a certeza de que o enigma se manterá.

Porque é que Domingos pinta favelas no seu ateliê na subida para Santa Teresa? Ele encolhe os ombros e sorri. “É natural”, estão na paisagem na maneira de olhar e de viver a cidade. Domingos veio do Maranhão aos 12 anos para viver com um tio. Tem 49, longos cabelos pelas costas, e pinta em telas brancas bairros coloridos, silencioso, como um tecelão em gestos que se repetem, enquanto o branco da tela se preenche com uma malha apertada. Sobe-se a ladeira. Domingos não fala muito. Uma mulher quer lançar búzios, outra vende pulseiras que dão sorte entre fotografias de Marielle Franco, a socióloga e vereadora assassinada em 2018, aos 38 anos, em circunstâncias ainda por apurar. É o rosto que mais se repete em murais, paredes, postes, espaços públicos do Rio de Janeiro, uma imagem que conjuga lamento, revolta, resistência, espanto e a divisão de um país, com uma metade a olhar para a outra sem a compreender.

Na cidade velha, no centro, deambula-se. Um grupo de rapazes fuma “erva” junto à Pedra do Sal, no Bairro da Saúde, perto do Largo da Prainha. Pararam as bicicletas e enrolam cigarros diante do olhar de gente de fora, pouca, sentada junto ao casario baixo que flanqueia a grande pedra gasta com degraus estreitos esculpidos. São casas de muitas cores, sem o brilho dos dias de sol. Delas, sai uma música indistinta. Ninguém dança, ninguém canta. O cenário parece um quadro, estático, gestos suspensos e o emaranhado de ruas estreitas a perder-se morro acima.

Fica a uns dez minutos a pé desde o mural de Kobra e é o centro do que se conhece como a Pequena África, lugar sagrado para sessões de samba e chorinho, habitado a partir de 1608 por estivadores e núcleo do mercado de escravizados que iam chegando de barco. O passado está às portas do futuro com o presente pintado nas paredes, não muito longe do Livramento, o morro onde nasceu Machado de Assis em 1839, quando ainda não existia a primeira favela do Rio, no Morro da Providência, construída por sobreviventes da Guerra de Canudos, bem no final do século XIX. Em 2010, contavam-se 763 favelas no Rio de Janeiro e 22 por cento da população vive hoje nesses lugares, fazendo do Rio a cidade com maior população “favelada” do Brasil.

A CASA COM TODAS AS CORES

Machado morreu em 1908, também no Rio. Por razões óbvias, não há favelas no que escreveu. Mas já havia a desigualdade, a diversidade e todos os ingredientes humanos que compõem uma das obras mais ricas da literatura mundial; uma literatura capaz de ler o mundo, de o espelhar mesmo quando se encerra numa casa, num bairro, no ambiente quase doméstico de um romance como Dom Casmurro, a história de amor e ciúme entre Capitu e Bentinho que sugere uma traição e, como acontece com a história do Rio ou a do Brasil, deixa no ar o enigma. Tomando as palavras ao narrador, “há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa”. É, segundo alguns especialistas em Machado de Assis, uma obra quebra-cabeças. Consegue-se melhor expressão para designar o Brasil, hoje?

A pergunta pode ser feita de outra forma: o que é que a obra de Machado de Assis nos diz do Brasil actual? “A obra do Machado nunca disse exactamente muita coisa para o Brasil actual, em qualquer época. Porque há nela um princípio fundamental a que poderíamos chamar lição Machado de Assis. Esse princípio e essa lição nunca foram devidamente aprendidos no Brasil. Nós nos contentamos em celebrar a obra e na maior parte das vezes essa celebração é a forma mais fácil de mantê-la à distância”, diz João Cezar de Castro Rocha, machadiano, historiador, professor de Literatura Comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autor de livros como Múltiplo Machado ou Machado de Assis: por uma poética da emulação. “Já passamos da hora de compreender que o verdadeiro dilema brasileiro é que temos uma parte de um processo histórico extraordinariamente bem-sucedido.” A isso ele chama país-Brasil. O que é o país-Brasil? Segundo João Cezar de Castro Rocha, é antigo, data da independência e é herdeiro do colonialismo. As suas marcas estão no modo como a sociedade se organiza, no sistema político e intelectual, na economia, na paisagem, no urbanismo, em casa, na percepção que desse país tem quem vem de fora e quem vive nele. Causa espanto, mas também pode ser gerador de hipocrisia, e de todos os sentimentos entre o pasmo diante da beleza e da desigualdade.

Um dos mais fortes é a admiração da chegada. A primeira vez que se vê o Rio, por exemplo. O olhar do forasteiro. Uma das mais belas descrições da Baía de Guanabara é de um estrangeiro. Outra vez Stefan Zweig em Brasil, um país do futuro. “Finalmente o horizonte, um contorno: uma cadeia de montanhas desenha-se vagamente contra o céu vazio e, à medida que o navio se aproxima, torna-se mais nítida: é a cadeia de montanhas que protege com os braços abertos a Baía de Guanabara, uma das maiores do mundo. Todos os navios da terra caberiam juntos nessa baía que se divide em muitas pequenas enseadas, e, dentro dessa enorme concha aberta jazem inúmeras ilhas espalhadas como pérolas, cada uma delas diferente das outras em forma e cor. Algumas se distinguem cinzentas e monótonas contra o mar cor de ametista; de longe poderíamos confundi-las com baleias com seus dorsos nus e lisos. Outras são compridas e têm costelas rochosas como se fossem crocodilos. Algumas têm casas, outras parecem jardins flutuantes com palmeiras e jardineiras, e enquanto admiramos, curiosos, a insuspeitada diversidade de formas através do binóculo, surgem ao fundo as montanhas em toda sua plasticidade, também cada uma delas diferente e teimosa. Uma é nua, a outra é coberta por um manto de palmeiras, a terceira é rochosa e a outra é rodeada por um cinturão brilhante de casas e jardins. É como se a natureza, ousada artista plástica, tivesse tentado enfileirar uma ao lado da outra todas as formas da terra. E foram nomes bem terrenos que o imaginário popular deu a cada uma dessas figuras de pedra: Morro da Viúva, Corcovado, Morro da Cara de Cão, Dedo de Deus, Gigante Adormecido, Dois Irmãos e o Pão de Açúcar, de todos o mais visível. Ele surge pouco antes da cidade como a Estátua da Liberdade em Nova Iorque, símbolo antigo e irremovível da cidade. Acima de todos esses monólitos e montanhas se ergue o cacique dessa dinastia de gigantes, o Corcovado, segurando uma enorme cruz, iluminada à noite por luz eléctrica, abençoando o Rio de Janeiro.”

Muitos anos depois, já muitas vezes se anunciou a morte da Baía. Há quem assegure que ainda não morreu. Mas qual é a medida deste ainda? Um ano? Uma década? Mais? Será reversível? São 400 quilómetros quadrados de um ecossistema em agonia, atravessados pela ponte que liga o Rio de Janeiro a Niterói. Nela desaguam 55 rios, 50 considerados esgotos a céu aberto. À volta vivem nove milhões de pessoas, um terço em favelas ou em condições muito precárias. Há um plano de despoluição a correr desde 1991. Em 2016, o ano dos Jogos Olímpicos, ela continuava poluída. Mas é resiliente, como tentou demonstrar nesse ano o documentário Baía urbana, do biólogo Ricardo Gomes. Mais de 100 horas de filmagens em duas décadas para mostrar a biodiversidade daquele corpo de água aonde afluem 465 toneladas de esgoto por dia, dos quais apenas 68 mil são tratadas. Os números são de 2016 e falta juntar-lhes o lixo industrial químico. São informações retiradas de flashes da leitura de jornais, resumos de simpósios, conferências, mas nada dá a dimensão da tristeza do cenário de Guanabara como um documentário em exibição no MAR, o Museu de Arte do Rio de Janeiro, na mostra O Rio dos navegantes, onde se faz a história do porto daquela cidade, com obras desde o século XVI à actualidade, do colonialismo à miscigenação, a relação entre cariocas e forasteiros, a cultura do porto, os bares, a música, as actividades portuárias, as inundações, o uso do trabalho escravizado para a construção dos Arcos da Lapa, o questionar da ideia de praia democrática. Nesse vídeo, uma mulher negra vestida de branco rema num barco pelas águas sujas da Baía. Vive ali e não sabe como poderá continuar a viver ali. A voz, os olhos, o remanso lento são o de um comovente abalo.

O Rio nasceu ali, à volta de Guanabara, e aquela mulher contém na expressão a sua história no Rio, e no Brasil. Pode ser observada no seu quotidiano marinho num dos dois grandes museus da Praça Mauá — o MAR e o Museu do Amanhã — muito perto do local onde Ana traçou a fronteira entre o presente e o futuro do Rio, talvez a maior metáfora do Brasil, a capital entre 1763 e 1960, cidade com 6,7 milhões de habitantes, a segunda maior do país, numa região metropolitana com quase 12 milhões. Segundo a classificação étnica brasileira, metade da população é branca, 37 por cento é parda, 11 por cento é preta, e depois, por esta ordem, há amarelos, indígenas e 0,03 “sem declaração”, segundo o censo de 2017. Entre esses “pardos” contam-se dois homens nascidos nos Rio de Janeiro no final do século XIX que, contrariando as circunstâncias daquela época para os da sua “cor”, ficaram para a história da literatura: Machado de Assis e Lima Barreto. O primeiro nasceu em 1839 e o segundo em 1881. Machado junto ao porto, num lugar chamado Livramento, Barreto em Laranjeiras, não muito longe, no centro da cidade. O primeiro influenciou o segundo, bem como todos os autores de língua portuguesa que o leram.

Olha-se a cidade de cima, desde o Corcovado, tentando refazer percursos, preencher um vazio mais pressentido do que real. Os passos de Machado, os de Lima Barreto, os de todos os que calcorrearam aquelas ruas. A casa do Cosme Velho, onde Machado de Assis viveu com a mulher, Carolina, já não existe, mas existe a Rua do Ouvidor, com menos boémia, mais turismo. É a cidade e as suas dimensões, espacial e temporal; a cidade também ficcionada, a projectada. O que virá depois da ressaca? “Presente, passado e futuro são plurais. Há presentes, há passados e há futuros. Com sua própria fraqueza e suas exigências, cada dimensão temporal apaga as três dimensões e, de maneira imperial as reconstrói”, escreve Silviano Santiago, em Machado, obra onde recria os últimos anos da vida de Machado de Assis, “um viúvo solitário que sofre com dores e crises nervosas enquanto testemunha a modernização da cidade".

Lima Barreto viu mais dessa cidade moderna, apesar de ter vivido menos. Morreu aos 41 anos, em 1922, mas deixou uma crónica viva da sua passagem pelo Rio e pelo modo como leu o Brasil. “Sua cidade era aquela da região central, mas também incluía os subúrbios que ele percorria nos trilhos da Central do Brasil. Era no vagão de segunda classe, frequentando cotidianamente, que ele tinha a oportunidade de observar melhor a realidade dos ‘humildes’ e infelizes, e achava fermento para os seus grandes personagens: modinheiros, donas de casa, mocinhas sonhadoras, funcionários públicos, boêmios simpáticos, andarilhos filósofos, donos de bar tagarelas, trabalhadores que encontravam emprego no centro da cidade. Eles eram maioritariamente negros, porém descritos com enorme riqueza e variedade de termos. Palavras como ‘negros’, ‘negras’, ‘negros flexíveis’, ‘pardos’, ‘pardas’, ‘pardos claros’, ‘escuros’, ‘morenos’, ‘morenas’, ‘caboclos’, ‘caboclas’, ‘mestiços’, ‘crioulos’, ‘azeitonados’, ‘morenos pálidos’, ‘morenos fortes’, ‘velhas pretas’, ‘velhos africanos’ e tantas outras mostras de como o autor buscava dar conta desse imenso complexo mundo que se abriu no contexto e depois da data da abolição oficial da escravidão, em maio de 1888.” A descrição é de Lilia M. Schwarcz em Triste visionário, uma biografia de Lima Barreto que é também um grande auxiliar para entender não apenas o Rio de Janeiro, mas o Brasil em toda a sua ambiguidade e complexidade.

O Rio é o tal laboratório humano de que também fala João Cezar de Castro Rocha, recusando a ideia de que um escritor se possa definir geograficamente. A geografia apenas lhe fornece material. O resto é universal. E estranhamente familiar. As ruas com prédios a exibirem placas com “aluguel”, “vende-se”, os protestos escritos à tinta nas paredes, os sem-abrigo, o cheiro a suor e a urina nas esquinas mais escuras, o pedinte que se cobre para não lhe verem o rosto quando estende a mão, a mulher que coça a cabeça num banco de jardim onde acabou de chover. Também há isto. O que leva João Cezar de Castro Rocha a dizer que o país-Brasil deu certo?

“Ainda somos a décima primeira, décima segunda economia mundial. Isso quer dizer que as pessoas que afirmam que o Brasil não deu certo querem apenas se enganar, se iludir. Porque quem pode dizer no Brasil que o Brasil não deu certo é porque deu muito certo na vida.”

Convoca-se Carlos Drummond de Andrade e o poema Hino nacional. Nele, a frase: “Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros?” É a questão da identidade trabalhada desde há décadas por nomes pioneiros como Gilberto Freyre, com Casa-grande & senzala (1933), Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil (1936), ou Caio Prado Junior e Formação do Brasil contemporâneo (1942). “A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em consequências. Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias, e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra”, escreveu Sérgio Buarque de Holanda.

Este é um dos paradoxos do Brasil. Ou, para voltar a João Cezar de Castro Rocha, ao país-Brasil. E porque o país-Brasil é extraordinariamente bem-sucedido, a nação-Brasil nunca se formou. Aqui, volta a Machado de Assis. “Há, na trajectória social do Machado, o que o Brasil possui de pior. O Machado foi muito hábil desde muito jovem porque também não tinha opções. Não o estou a criticar de maneira leviana. Construiu a sua vida a partir de uma teia de relações sociais, o que é muito característico do Brasil; uma teia que somente sobe e nunca desce, que galga posições sociais. O Machado cidadão sempre teve um comportamento bastante medido, tímido, respeitador da ordem social brasileira, que é de uma iniquidade espantosa e uma marca da vida intelectual e artística brasileira. Nesse sentido, este Machado é um Machado que cala fundo no Brasil. É um Machado que até aos 40 anos de idade era chamado de Machadinho, que mais do que um apelido carinhoso é um sintoma de uma forma bastante cordata de inserção social”, continua o especialista, que remete estas características para “uma espécie de timidez programática” que existe no Brasil. “O intelectual e o artista são sempre tímidos; estão sempre todos prontos para demonstrações públicas de timidez e modéstia, formas não muito subtis de mostrar disponibilidade para a cooptação para o andar de cima. A trajectória social do Machado de Assis cala fundo porque é uma expressão concreta desse país. Mas há uma nação-Brasil que pode se formar. Essa nação-Brasil tem como modelo maior Machado de Assis. É que se há um primeiro Machado que é um retrato a preto e branco do país-Brasil há um outro Machado que aqueles que o celebram nem sequer compreendem. O outro Machado é o que chamo o da Lição Machado de Assis.”

É o Machado de muitos contos, de Memórias póstumas de Brás Cubas, de Dom Casmurro, de Memorial de Aires, o que se inspirou e leu Shakespeare. “Não é a espontaneidade, é o estudo a longo prazo. A Lição Machado de Assis não é o génio; é a disciplina e o trabalho. Até aos 39 anos de idade, o Machado era um romancista medíocre. Ressurreição, publicado em 1872, A mão e a luva, dois anos depois, Helena, 1876, Iaiá Garcia, 1878, são quatro romances tradicionais, moralistas, de traço conservador e do ponto de vista literário têm muito pouco interesse. Há um narrador tradicional de terceira pessoa que resolve todos os dilemas, e no final tranquiliza o leitor quando a atitude de uma heroína talvez não seja a recomendável.”

Quando publica Memórias póstumas..., Machado de Assis tem 39 anos. “Não é uma criança, está longe de ser um génio na acepção romântica da palavra, mas o Machado é o maior génio brasileiro no sentido de um diamante que se poliu pouco a pouco. Foi, na literatura ocidental, um dos primeiros exemplos de alguém que compreende que ler é escrever com os olhos e que escrever é, na verdade, para o escritor, uma actividade secundária. O que realmente define o escritor é a releitura; é ler, é reler, é compreender o processo, o procedimento. O Machado é um dos primeiros a tornar isso forma literária, uma coisa pouco vista e pouco compreendida. ” Faz uma pausa e prossegue: “O país-Brasil tem uma citação possível, uma epígrafe: Iago, do primeiro acto de Otelo, dizendo I am not what I am.”

E a nação-Brasil? “A nação-Brasil não se forma; a nação-Brasil são essas pessoas que não são invisíveis — são visíveis até demais — pessoas com o mínimo de educação que foram capazes de votar num governo como o de Bolsonaro. Nunca formámos uma cultura no sentido de uma cultura nacional; o que temos de facto é essa cisão, essa esquizofrenia.”

Ana quase não se vê. Não é a mesma Ana que apontou o futuro. Esta tece folhas de coqueiro abrigada do sol e da chuva, debaixo de uma palmeira. Faz chapéus, uma tartaruga, flores. As mãos manipulam, velozes, as tiras grossas das árvores. O “cabelo crespo” está amarrado, sem cor, e faltam dentes ao seu sorriso. Está sentada junto a uma baía, noutra cidade do estado do Rio de Janeiro, Paraty, e apresenta-se como como andarilha. “Eu e ele”, diz, olhando para o companheiro, um homem de idade indefinida como ela, a pele tisnada do sol, também como ela. Ele é de Minas Gerais, ela é da Bahia. Encontraram-se numa estrada e andam. À boleia, de autocarro, pelas terras onde há feiras, turistas, festas, e vendem o que fazem com as folhas, dormem onde calha, comem quando há dinheiro. Ana não votou. Não vota. Encolhe os ombros. “Não tem valor”, acrescenta. O voto dela? Olha para o parceiro. Ele chama-se João. Sorri. Não sabe, também não vota, não votou. Ela faz uma flor, ele outra. Preferem não falar. As mãos trabalham, os olhos vão enviando mensagens. Quase invisíveis, quase sem voz? São morenos, ou serão pardos, ou de que serve a cor para racializar, como se questiona Geovani Martins em O sol na cabeça.

Ana, João, Geovani sabem que aos brancos não acontecem certas coisas e por isso não é preciso mencionar uma cor para descrever uma vida. Ou alguns factos dessa vida. Chamem-lhes morenos, pardos, negros, gente com a cor de Lima Barreto ou Machado de Assis.

Machado é o escritor preferido de Geovani. “O Machado na minha cabeça era um autor branco e a ironia foi descobrir que ele não era”, ri. A partir da descoberta conta que começou a ler a obra de outra perspectiva, as entrelinhas daquele tempo. “Machado é muito mais brutal do que parece. Em Memórias póstumas há um calabouço para onde iam os escravizados dispensados pelos proprietários e que passavam a ser propriedade do Estado, uma prisão do Estado para pretos imprestáveis. Mais velho, ele trata desses temas de forma mais aberta do que quando fala das escravas de Capitu.” E lembra Pai contra mãe, um dos contos mais conhecidos de Assis, sobre um caçador de escravizados, para chegar a um tema que se mantém no presente brasileiro: a subjugação pela cor da pele.

Sem ouvir Geovani, João Cezar de Castro Rocha está de acordo. “Machado de Assis era um homem negro e, do ponto de vista da iconografia, foi sendo representado com feições cada vez mais embranquecidas. Recuperar o facto de Machado de Assis ter sido negro é muito importante porque revela pelo avesso a maneira pela qual o país-Brasil funciona. Há no Brasil um arco-íris de definições de cores entre o preto-azul e o branco-azedo. O problema básico é que não basta dizer quantas definições de cores temos para mostrar que entre nós o racismo não é evidente como nos Estados Unidos. Porque não é a mesma coisa ser preto-azul e ser branco-azedo, e não é a mesma coisa ser moreno-claro e moreninho, e quanto mais o cinza se aproxima do branco, tanto mais é socialmente valorizado. A multiplicação de tonalidades não implica nenhuma forma de democratização, porque a orientação da seta é sempre a mesma. A razão pela qual há uma multiplicação de tonalidades é apenas uma demonstração concreta do oposto, porque todas essas denominações apontam para o mesmo ponto, para a mesma direcção em que o que realmente se valoriza é o branco. E não há uma pluralidade para escamotear o que de facto interessa. É a técnica fundamental da desigualdade brasileira: a de que no Brasil temos uma dialéctica, e é a dialéctica que preserva a distância pela criação de proximidade física. É verdade que no Brasil, mais do que noutros locais, há uma proximidade física maior entre contrários. É verdade que no Brasil encontra em situações sociais uma proximidade física, entre ricos e pobres, brancos e pretos... mas essa é uma técnica muito brasileira de preservação da distância, porque de alguma maneira isso explica a dificuldade do movimento negro se articular no Brasil. Cria-se uma proximidade que tem limites muito claros, mas nunca são explicitados, e essa proximidade preserva a distância. Se a distância fosse imposta de maneira mais clara, provavelmente a resistência ou os esforços de superá-la seriam também mais consistentes. O PT enquanto esteve no governo deu muita importância às políticas do país-Brasil e deu muito pouca atenção à formação da nação-Brasil e um dos resultados é o governo que temos, uma explicitação desavergonhada do país-Brasil. Mas neste país-Brasil muito bem-sucedido, a nação não se formou. Essa é a questão. ”

“Aqui está o que fizemos”, diz Bentinho quase no final de Dom Casmurro. É um eco diante da paisagem, das notícias, da ressaca; o mesmo Bentinho que, já velho, já Dom Casmurro, o narrador, que se refere aos efeitos da “cocaína moral dos bons livros”. É Machado a escrever, tantas vezes acusado de ter sido demasiado brando no modo como lidou com temas como a escravatura ou a exclusão dos negros da sociedade brasileira. “Há incapacidade em ler Machado se se achar que ele nunca lidou com a questão da escravidão de uma maneira cruel e necessária. Lidou, sim. Dentro do vocabulário contemporâneo, ele nunca foi um ‘isentão’.” E o historiador refere o que designa por “paradoxo do Prudêncio”. O “moleque” Prudêncio é uma personagem de Memórias póstumas de Brás Cubas. Tem a idade do Brás Cubas, que o trata como um brinquedo, “monta no moleque Prudêncio como se estivesse montado num cavalo”, precisa João Cezar de Castro Rocha. “A conotação sexual é óbvia e é terrível. Muito tempo depois, Prudêncio fica adulto, é alforriado pelo Brás Cubas, e compra um escravizado. Um dia Brás Cubas caminha na cidade e vê um burburinho; pára e é o negro livre Prudêncio açoitando um escravizado. Esse é o paradoxo do Prudêncio. A teoria que o Brás Cubas desenvolve é que o chicote depende da posição em que se encontra.”

Há outro conto, Mariana. Nele uma escravizada apaixona-se pelo senhor e suicida-se. “O conto é a memória que o rapaz tem da história e termina com o suicídio de Mariana, porque Mariana compreende que entre ela, escravizada, e o senhor há um abismo: é o da dignidade humana. Há uma moldura apaziguadora para a história terrível e é a moldura apaziguadora que permite a história terrível. Essa é a compreensão do Machado da escravidão no Brasil. É este conto que ajuda a compreender quem de facto foi Machado de Assis. A moldura apaziguadora é o país-Brasil. A história que ocorre dentro desta moldura é a nação que não se formou. ”

Eis o dilema brasileiro. Segundo Machado e no laboratório do Rio. Foi aí que reciclou três peças shakespearianas: Otelo, Cimbelino e Conto de inverno e escreveu uma história de ciúme que deu nova forma ao romance moderno. Mais: a partir do Rio, escreveu uma história universal… a partir do ciúme. “Uma pessoa ciumenta é aquela que não sabe”, diz João Cezar de Castro Rocha. O Rio também não sabe o que aí vem. “A questão básica do ciumento é que ele não tem provas. Mas quanto menos provas tem, mais convencido ele está. O ciumento necessariamente se transforma num efabulador involuntário. Quanto menos provas encontra, mais fantasia de adultério cria. No fim, nunca se pode afirmar se Capitu traiu”, conclui João Cezar de Castro Rocha, que acrescenta: “Machado construiu uma forma literária que transfere para o leitor a epistemologia do ciumento. Se o ciumento é aquele que não sabe, o leitor, ao concluir o livro, tão-pouco sabe. Não pode sabê-lo. Por isso vamos passar a vida inteira falando de Dom Casmurro. Do ponto de vista literário, Dom Casmurro é uma proeza.”

Saímos do livro a pensar se não terá sido o Brasil a trair o Rio. Mas, e quem traiu o Brasil? O enigma é denso, quase policial e não há sinais de um ciumento. Só da traição com provas. Na história real, o quebra-cabeças é imperfeito.