Esta é a primeira reportagem da série Viagem ao país do futuro, na qual Isabel Lucas pensa o Brasil a partir da literatura e da realidade que a ficção representa. O trabalho é publicado em parceria com o jornal português Público. Exceto em situações que criem ambiguidade em relação ao português brasileiro, a grafia mantém o original da autora, escrito de acordo com o português de Portugal.

***

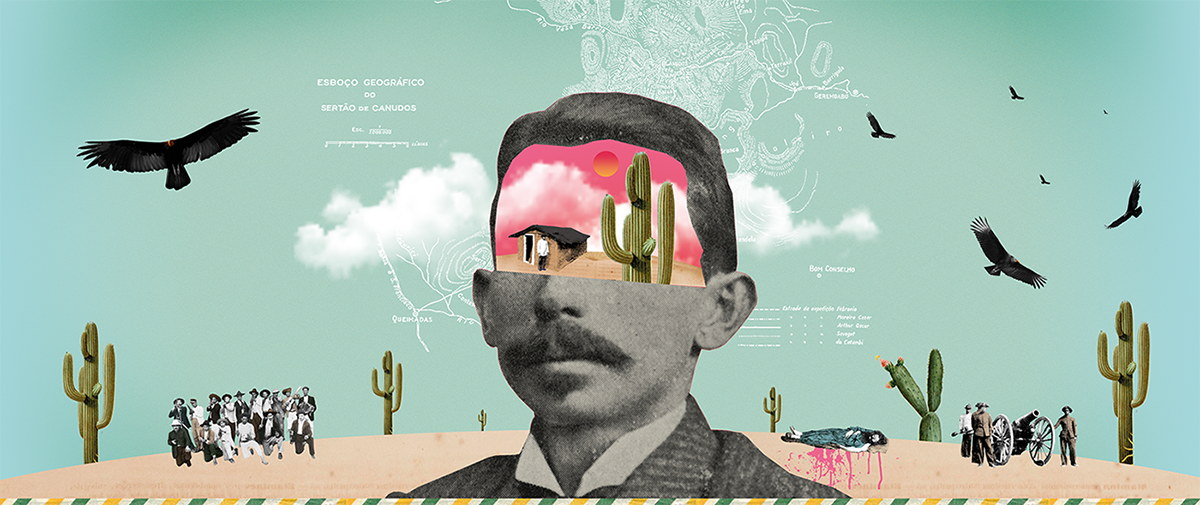

Coisa bíblica, geradora de identidade regional e nacional, a Guerra de Canudos é um dos factos históricos mais marcantes do Brasil. O escritor Euclides da Cunha fixou-a em Os sertões, livro difícil de catalogar sobre uma geografia que parece longe do mundo e deste tempo e sobre um povo que nunca se deu por derrotado apesar de tantas vezes vencido. Iniciamos aqui, no Sertão, um ano de viagens e reportagens pelo Brasil, do Rio à Amazónia. Vamos partir com livros e partimos de livros para tentar entender a complexidade e a diversidade de um país/continente.

O rosto de Maria do Botão tem os mesmos sulcos do terreno à sua volta sempre que a seca se prolonga. Profundos, traçados por um sol sem dó e marcadores de um carácter sem outro remédio a não ser resistir com a perseverança dos que têm toda a calma porque conhecem todo o sofrimento. Os traços do rosto de Maria Botão, como os do solo sertanejo, são os traços da fatalidade. E o rosto dela é o mapa de uma vida num território onde o tempo parece não passar a não ser pelas sucessivas contagens de vivos e mortos. Em tudo o resto tem-se cristalizado.

Está sentada de frente para uma guerra que nunca viu, a que chama “a guerra”, porque na memória dos que ali vivem nunca houve outra. Tem as mãos dispostas sobre o colo, palmas para cima, gesto de uma entrega tantas vezes demonstrada a uma fé que não sabe de onde vem. Essa guerra passou-se ao largo, no local agora submerso por um açude e coberto de bruma. Foi uma guerra devastadora, apocalíptica, que não matou apenas o sonho que um homem incutiu no povo, mas também 25 mil pessoas, quase todos os habitantes do lugar chamado Canudos, matando também o chão onde esse sonho nasceu e se alastrou.

Maria Botão é neta de dois dos poucos que sobreviveram. “Sempre fui criada aqui em Canudos”, diz, e cala-se a olhar para o campo em redor do alpendre da casa onde vive, numa chacra com um poço, ao pé da capelinha a S. João Baptista. Há a terra vermelha e a vegetação baixa de um verde que o Sertão sabe ser milagroso, impermanente, pacificador, muito fugaz. Chove no Sertão e isso poderia ser manchete em qualquer jornal por ali. Mesmo sendo quase Inverno e o arraial de Santo António, o padroeiro, estar montado na cidade. Mas nem sempre Inverno é sinal de chuva e se a memória da guerra continua viva, a da seca é eterna e permanentemente reavivada.

O silêncio de Maria Botão dá para pensar nisto tudo, e ainda para escutar o balir das cabras que pastam ao lado, sentir um odor a terra molhada, a estrume e bedum de bode, ou escutar um chinfrim de cigarras sempre que a água deixa de desabar do céu, escuro e bem rente à terra. E são as cigarras a despertar Maria Botão do torpor. “Uma vez veio aqui um escritor; ele conversou com o meu pai sobre a guerra. Sabe, os meus avós sobreviveram à guerra. A minha avó assistiu. Eles contavam que sofreram muito. Viram muito desastre. Tive um tio que lutou lá, chamado Chiquião. Muitos correram, se esconderam nas tocas para não morrer. O meu avô não sei se ele correu ou ficou. A minha avó era comadre de António Conselheiro, ele baptizou o filho dela, chamado Manezão. O escritor veio falar com meu pai sobre essas histórias. Aí falaram, falaram e tiraram uma foto ali na capela para um livro.”

O escritor de que Maria Botão não diz o nome por não se lembrar é Mario Vargas Llosa, o peruano que ganhou o Nobel em 2010. Em 1979, esteve em Canudos para tentar perceber a guerra imortalizada por Euclides da Cunha no livro Os sertões, conflito fratricida que se mantém como um dos acontecimentos mais simbólicos da história do Brasil.

“A Guerra de Canudos foi um refluxo em nossa história”, escreveu Euclides da Cunha sobre essa revolução rural, encabeçada por um homem, António Conselheiro, espécie de profeta ou apóstolo, um peregrino que, percorrendo as terras pobres do Sertão da Baía, espalhava a mensagem que um homem não devia servir a outro homem nem ser explorado pelo Estado como fora pelos senhores das terras. Falando em nome de Deus, um Deus católico, lembrava que a escravatura tinha acabado, insistia na construção de uma sociedade igualitária, uma comuna sem propriedade privada onde tudo era de todos. Chamaram a esse homem António Conselheiro, entre outras coisas, por aconselhar a população a não aceitar a subserviência nem a acatar as novas leis da República recém-instituída que mandava cobrar impostos e, separando a Igreja do Estado, permitia o casamento civil.

“O homem era alto e tão magro que parecia sempre de perfil. A pele era escura, os ossos proeminentes e os olhos ardiam com um fogo perpétuo. Calçava sandálias de pastor e a túnica roxa que lhe caía sobre o corpo lembrava o hábito desses missionários que de vez em quando visitavam as aldeias do sertão, baptizando multidões de crianças e casando os pares amancebados. Era impossível saber a sua idade, a procedência, a história, mas havia qualquer coisa no seu rosto tranquilo, nos costumes frugais, na imperturbável seriedade que, mesmo antes de dar conselhos, atraía gentes.” A descrição é de Vargas Llosa no romance A guerra do fim do mundo, original de 1982 que resultou da leitura de Euclides da Cunha, da visita ao Sertão da Baía, da consulta de documentos históricos e jornais da época, entre eles os que o próprio Euclides enviou para O Estado de São Paulo quando viajou para a Baía com a missão de relatar o que se passava em Canudos: o exército nacional a combater um grupo de seguidores de António Conselheiro e apresentados como ameaça à estabilidade do Brasil enquanto nação unida.

Uma das estranhezas para quem ouve esta história é a desproporção. Da leitura política e religiosa suscitada pelo projecto de sociedade preconizado por António Conselheiro, da reacção a esse projecto, dos meios envolvidos para o liquidar. E também o desconhecimento do Governo acerca de um imenso território com mais de oito milhões e meio de quilómetros quadrados de área chamado Brasil. Walnice Nogueira Galvão, ensaísta, professora emérita de Literatura Comparada da Universidade de São Paulo, e uma das maiores especialistas na obra de Euclides da Cunha, sintetiza o que se passou em Canudos nos anos de 1896 e 1897 num dos textos incluídos na edição comemorativa dos cem anos de Os sertões, em 2002: “Um bando itinerante de crentes liderados por um pregador leigo, António Conselheiro, depois de perseguido muitos anos por toda a parte no interior dos estados do Nordeste, acaba por se refugiar numa fazenda abandonada, no fundo do sertão da Bahia, numa localidade chamada Canudos. Pequenos contingentes de tropas, enviados contra eles em mais de uma ocasião, foram rechaçados. Preparou-se então uma expedição maior, que passaria para a história como a terceira expedição (…) A expedição dirige-se a Canudos e, no primeiro ataque, bate em retirada com pesadas perdas, inclusive a de seu comandante, numa debandada geral, deixando cair peças de roupa, mochilas, armas e munições.”

Será o volte-face, ou como escreve ainda Walnice Galvão, “resultou na convocação da quarta expedição. Esta reuniu tropas vindas de todos os estados do país sob o comando nada mais do que de cinco generais e, a partir de certa altura, até um marechal, o ministro da Guerra, que se deslocou pessoalmente para lá.”

Ou seja, se os seguidores de António Conselheiro queriam uma sociedade à margem da preconizada pela República, só podiam estar ao serviço da monarquia e foram declarados inimigos do Estado. No seu livro, Euclides narra o desenlace dessa quarta expedição. “Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a História, resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5 (de Outubro de 1897), ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois homens-feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados.” No dia seguinte todas as casas que tinham restado em pé foram destruídas e descoberto e desenterrado o cadáver de António Conselheiro, morto a 22 de Setembro. “Fotografaram-no depois. E lavrou-se uma ata rigorosa firmando a sua identidade: importava que o país se convencesse bem de que estava afinal extinto, aquele terribilíssimo antagonista.”

Cortaram-lhe ainda a cabeça antes de devolver o corpo à terra. “Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aquele crânio. Que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo de circunvalações expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura...”, termina Euclides da Cunha, dando conta da loucura de uma nação querer que a ciência provasse a loucura e o mal existentes numa cabeça decepada. E, no fim de Os sertões, a frase intemporal. “É que ainda não existe um Maudsley (Hospital psiquiátrico em Londres) para as loucuras e os crimes das nacionalidades...”

O mito messiânico

Quando Maria Botão conta que a avó era comadre de António Conselheiro, di-lo no tom de quem conta que ainda é aparentada com o messias. “Era um homem tão bom!” Maria Botão tem 79 anos e não se chama Maria Botão, mas nem ela quase se lembra que o verdadeiro nome é Maria dos Santos, filha de João Ernesto Santos. “Ele tinha banca de mercadoria e vendia assim muito botão, e um homem de Canudos chamado António Baptista, dizia, ‘parece que o senhor vai ficar João Botão’. E não é que pegou! E eu fiquei Maria Botão.” Ri, os olhos quase se fecham e o riso é o de uma criança no rosto escurecido pelo sol, qual cor de cinza. Nasceu ali, morou noutras cidades e voltou antes do lugar onde decorreu parte da guerra se ter transformado num parque arqueológico, o Parque Estadual de Canudos, administrado pelo Centro de Estudos Euclides da Cunha, da Universidade da Baía. Foi 1986, já Maria Botão estava com a família bem ali ao lado, na baixada das Umburanas, município de Canudos.

Não está sozinha. Ouve-se o som de um televisor vindo da sala que dá para o alpendre, e uma mulher, grávida, sacode um tapete. “Só tive cinco filhos e tenho dois vivos; tenho um que é deficiente; e essa aqui é minha neta que eu criei como uma filha. Ela já tem netos...” A neta é Andreia, filha de Titinho, que arruma na geleira, cá fora, garrafas de água mineral, refrigerantes, cerveja, as sobras da venda da noite anterior no arraial de Santo António. Titinho é o diminutivo de Raimundo André, mestiço, de olhos verdes como a água do açude que corre em baixo. “Encosto o carro lá e vou vendendo. Aqui não tem outro meio de ganhar e é preciso fazer alguma coisa porque se não você vai passar um pouco de dificuldade na vida, né? Aí a gente vende nas festas. Compro no atacadão e vendo; sobra uns troquinhos p’rá gente. Esta noite mesmo. Eu tentando ganhar, perdi.” Encolhe os ombros, tem uma justificação, a bendita chuva. “Não vendi nada. Quando cheguei lá choveu, aí gastei minha gasolina. Vim embora, fazer o quê? Hoje vou de novo, com prejuízo ou sem prejuízo.”

Andreia trabalha com ele. Tem 38 anos, três filhos, dois netos e espera o quarto filho. “Esse é o que a gente aqui chama de rapa de tacho”, diz, sorriso que nunca abre por completo, a tentar esconder a falha de um dente. É morena, não tem os olhos verdes do pai, mas os negros da avó.

Andreia senta-se num cadeirão de baloiço, junto à avó. Quer falar. “Vem aqui muita gente, sempre a pedir histórias de Canudos antiga e e voínha conta.” Não costumam perguntar por ela. “Aqui a gente cria um pouquinho de cada coisa. A sobrevivência é precária. Todo o mundo aqui é desempregado. O meu marido foi tentar a vida em São Paulo. Não adianta tanto estudo. Eu estudei tanto; nadei, nadei, para morrer na praia, e não tem do que correr atrás, porque a cidade não tem mesmo!” O tom de voz é calmo, as frases quase cantadas numa doçura contrastante com a paisagem agreste, como se compensação fosse uma lei aplicada a certa gente, a certos lugares. Andreia sente-se derrotada na esperança que teve de uma vida melhor. “Fiz administração e comecei depois a estudar jornalismo, mas tranquei porque não tinha como pagar. Só compensou porque tudo o que você aprende nunca é ruim. Os meus filhos todos estudam, o de Juazeiro quer fazer advocacia. Na minha época foi muito difícil. Hoje está tudo mais fácil.”

Em Canudos as conversas acabam quase sempre na política. É inevitável quando se está em terras de António Conselheiro. “A minha visão de António Conselheiro é bem diferente daquela que estudei. Quando estudei o pessoal falava muito mal de António Conselheiro. Beleza! Tem as partes ruins, ninguém é perfeito, se Deus não agradou a todos porquê um ser humano iria agradar? António Conselheiro lutou muito. Ele queria ser um herói para nós; lutou para salvar o nordestino. O presidente actual (Bolsonaro), esse que entrou, está esquecendo a gente; o antigo (Lula da Silva) tinha mais visão do Nordeste. Hoje temos luz graças a ele. Antigamente alguém tinha um carro? A vida mudou. Não é à toa que no Nordeste há mais petistas porque o Lula foi a única pessoa que olhou para o nordestino. António Conselheiro ia ser um Lula da vida.” Pára para tossir. “É da frieza. Ontem à noite tomei muita chuva na venda....”

Em Canudos, mais de 120 anos depois da sua morte, António Conselheiro é visto como um mártir pela libertação de um povo, uma libertação que tarda em acontecer, e contribui para a génese de um mito messiânico que resiste e é integrador do que se pode chamar identidade brasileira, um país, que no entender do ensaísta Lourival Holanda continua “sem um projecto agregador”, como escreveu no livro de ensaios Realidade inominada (Cepe Editora), referindo-se a um país em que existe extrema desigualdade na distribuição de riqueza, semente para divisões fratricidas que a história do país vem contando. Dados de 2017 diziam que trinta por cento da riqueza do Brasil estava nas mãos de um por cento da população.

Lourival Holanda, sertanejo do Araripe, está sentado na esplanada de um bar movimentado da noite do Recife. Vive na cidade, é escritor e dá aulas de Literatura na UFPE. “Canudos é o primeiro gesto da República e esse primeiro gesto é uma estupidez”, afirma. É a incapacidade de aceitar o outro, o diferente. A República acha, como o Império, que deve homogeneizar tudo. Mas o Sertão tem outra organização de mundo. Ou reduz ao mesmo ou então extingue. O Euclides fala de outro país, quando compara com São Paulo ou o Rio ou as grandes cidades do litoral.”

Estamos no difícil campo da identidade brasileira. “A ciência do Euclides envelheceu rápido, mas ele tem uma percepção antropológica que permanece. Educado pela teoria do racismo, via o negro como uma coisa a corrigir; era preciso embranquer a raça. Mas isso é o que se pode chamar de Euclides 1. Quando vai à Baía e vê, chega o Euclides 2. A concepção dele muda. O negro passa a ser símbolo de resistência titânica. Vemos Euclides a mudar de casaco, se rendendo. Ou seja, ele começa o livro vendo os outros e termina chamando-os de irmãos.”

Polémico, considerado ultrapassado nas suas considerações e interpretações científicas, muitas vezes racista no modo como descreve o povo sertanejo, escritor classificado como pré-modernista, naturalista e positivista, como lembra Walnice Galvão, rejeitado pelo modernismo devido a uma “retórica do excesso, o registo grandíloquo, o tom altíssono”, Os sertões aplica o positivismo e o determinismo da época para explicar o que aconteceu em Canudos nos anos de 1896 e 1897, quando o exército foi derrotado três vezes por “um povo estranho de mestiços levantadiços” até à quarta investida, entre Agosto e Setembro de 1897. É também visto como o livro com que Euclides quis vingar Nossa Vendéia, nome que deu às duas reportagens que enviou de Canudos numa altura em que observava os acontecimentos enquanto um republicano que via a República ameaçada. “Assistira ao entrevero, ao incêndio do arraial, fora testemunha da bravura dos sertanejos, irredentos, emocionara-se com a crueldade do genocídio imposto aos canudenses, defrontara-se com um Brasil que não conhecia. Vira que a Nossa Vendéia era pura ficção. Assumiu um compromisso: defender os vencidos. Outra vez ao lado das vítimas. Em 1898 recolhe-se em São José do Rio Pardo, e começa a escrever Os sertões, que chamaria de seu livro vingador. Não é um livro de defesa, mas de ataque. Em 1902, o Brasil estremecia ao impacto do libelo articulado por Euclides da Cunha”, conta Franklin de Oliveira, jornalística e crítico literário brasileiro noutro dos textos que acompanha a edição comemorativa de Os sertões.

Voltamos a Lourival Holanda. “A controvérsia foi criada pela sociologia e a antropologia que exigiam que Os sertões fosse lido como um livro de ciência. Brigou-se muito pela classificação do livro. Como se fosse possível reduzir Os sertões a uma casinha. O livro é grande pela aceitação humana do estranho, do outro, o que, para ele, foi uma violência. Ele passou pela violência desse impacto com o outro.”

O livro e a memória

Dividido em três partes, A terra, O homem e A luta, Os sertões é o livro de alguém que faz mea culpa diante dos homens e de uma paisagem que não pode ser esquecida quando observada do Alto da Favela, o lugar da morte no século XIX e de onde se avista a tentativa de apagamento dessa memória, na década de sessenta do século XX, com a construção de açude no leito rio Vaza-Barris: a Canudos reerguida depois da guerra em 1910 ficava difinitivamente submersa em 1969.

No fim de uma tarde de Junho é esse vazio que sobressai enquanto o sol se põe e tinge o céu de laranja, diluindo o verde das moringas, ou acácias brancas — espécie do Sertão que nem a seca é capaz de matar e mata a fome a homens e animais durante todo o ano —, pintando de luz os mandacarus gigantes ou avermelhando o chão que os soldados pisaram, deixando ainda a descoberto restos de ossos humanos ou cacos de utensílios da época do Conselheiro e pequenas favelas a germinar. Se tudo correr bem, hão-de ser árvores, essa espécie do sertão que todos respeitam, mas em que ninguém quer tocar, como se depreende pela descrição de Euclides da Cunha: “As favelas, anônimas ainda na ciência — ignoradas dos sábios, conhecidas demais pelos tabaréus (que o Dicionário do Nordeste, de Fred Navarro, descreve como pessoa de mau-carácter, filha da puta, cabra safado) — talvez um futuro gênero cauterium das leguminosas, têm, nas folhas de células alongadas em vilosidades, notáveis aprestos de condensação, absorção e defesa. Por um lado, a sua epiderme ao resfriar-se, à noite, muito abaixo da temperatura do ar, provoca, a despeito da secura deste, breves precipitações de orvalho; por outro, a mão que a toca, toca uma chapa incandescente de ardência inaturável.”

E favela passou a ter desde então outra simbologia, a ser também um substantivo comum que ganhou hegemonia e quase apagou a verdadeira etimologia da palavra. Walnice Galvão explica a evolução: “... o morro onde se situou uma parte importante do acampamento militar que compunha o cerco do arraial chamam-se morro da Favela, topônimo devido a uma espécie vegetal que por ali abundava. Quando, depois da guerra terminada, voltaram à vida civil os soldados rasos que não eram militares de carreira e que também eram membros da plebe, ganharam como prêmio a concessão de terrenos na capital do país. Por acaso esses terrenos eram de escasso valor imobiliário. E se situavam nos morros que circundam a cidade do Rio de Janeiro. E o nome que foi espontaneamente dado a esses conjuntos habitacionais, onde os ex-soldados regressando dos seus serviços que tinham prestado à Pátria na Guerra de Canudos construíram suas casinhas, foi o morro da Favela. Com a aceleração do êxodo rural, mais e mais habitantes do interior do país foram ocupando os morros e as planícies adjacentes. Depois disso, o apelativo favela voltou a ser substantivo comum, designando todos os agrupamentos urbanos marginais às cidades grandes e ricas do Brasil. (…) a favela é o arranchamento provisório, sem serviços de infra-estrutura urbanística, feito em terrenos sem valor vendável, em que essa numerosa plebe do subdesenvolvimento vem ao encontro do mercado de trabalho.”

A memória que muitos quiseram obliterar vai-se enraizando e criando ela mesma a memória de um país, talvez da maneira mais indelével, na construção da linguagem, incorporando-se no quotidiano, como bem nota Walnice Galvão neste texto Os sertões para estrangeiros, integrado no volume Gatos de outro saco, de 1981.

Ainda do alto da Favela avistam-se velhas fazendas e um mar de água que espelha muitas nuvens e continua a brilhar quando a noite cai pouco depois das cinco da tarde, abrupta, como só parece cair assim no sertão. E esse brilho da água é como um clarão fantasmagórico: debaixo dele jazem a primeira e a segunda Canudos. A terceira, feita pelos sobreviventes da primeira e da segunda, fica a uns vinte quilómetros dali.

Mas até lá houve um longo caminho.

São 690 quilómetros a sudoeste do Recife, percurso que demora mais de nove horas de carro, ou 395 quilómetros para norte de Salvador, numa viagem de cinco horas meia.

Quase sempre são estradas de uma faixa para cada sentido. Nela circulam motorizadas, camiões de grande porte, autocarros, carroças nas laterais, automóveis. E nelas se atravessam, sem aviso, cabras, vacas, cães vadios, muitos, e homens e mulheres a que Weder, o motorista, homem da cidade pernambucana de Caruaru, chama de loucos que teme como a mais nada, por terem comportamentos imprevisíveis. Uns cambaleiam, às vezes quase nus, um saco na mão, olhar ausente. Caminham ou estão imóveis, como que petrificados no meio da paisagem cheia de rectas que cortam o imenso Nordeste, o Nordeste que, meio a brincar meio a sério, os nordestinos dizem ser maior do que o Brasil. A cada povoação, anúncios de borracharias, lanchonetes, queijarias, vendedores ambulantes. Há vacas no pasto, vastas plantações de cana de açúcar e de banana, quintais com miniplantações de cactos; de vez em quando um grupo de homens a cavalo, podem ser vaqueiros ou cangaceiros, a ver pelas roupas, largos mantos pelas costas, o chapéu de abas para cima do sertão. O cangaceiro é “o bandido típico do sertão nordestino, surgido no início do século XX, armado até os dentes, especializado em fazer serviços para coronéis, fazendeiros, políticos, latifundiários”, lê-se mais uma vez no Dicionário do Nordeste. E tanto chove como faz sol, uma chuva que faz nascer arco-íris ao longo das estradas. Perto de Monte Santo, “o lugar lendário” de que fala Euclides, símbolo da religiosidade sertaneja, um bando de urubus passando voando. São desenhos a preto num céu de cinza. Poucos metros depois desfaz-se o enigma acerca da sua presença. Debicam o cadáver de uma vaca, quase inteiro ainda, que jaz à beira da estrada. Não morreu de fome, está gorda, mas remete para a abertura de Deus e o Diabo na terra do sol, do realizador Glauber Rocha, um dos que mais filmou o Sertão e a sua gente. Nesse filme, o cadáver da vaca era quase um esqueleto e os predadores eram varejeiras. A paisagem era quase só poeira e agora há verde.

Na descrição desse filme dos anos 60 surge outra palavra trazida ao vocabulário português pelo imaginário de Canudos: jagunço, “que quer dizer fugidos”, escreve Mario Vargas Llosa. É gente em desassossego, “menos teatralmente heróico que o gaúcho”, segundo Euclides da Cunha, “é mais tenaz; é mais resistente; é mais perigoso; é mais forte; é mais duro (...) procura o adversário com o propósito firme de o destruir, seja como for”, precisa o escritor.

Ir pelas estradas do Sertão é ter tempo e espaço para nos entregarmos a estas imagens, ir na realidade como pela ficção. Há autocarros a apanhar crianças em lugares inóspitos para as levar à escola, e não se sabe bem onde serão essas escolas. Chamam-lhes os “autocarros de Lula”. Antes de Lula da Silva ter sido eleito pela primeira vez presidente do Brasil, em 2002, em muitos daqueles lugares não havia transporte público para a escola. Apesar disso, o Nordeste continua a ser a região com maior taxa de analfabetismo. Segundo dados de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 38 por cento da população com mais de 60 anos não sabe ler nem escrever e 14.5 por centos das pessoas com mais de 15 anos são analfabetas e mais de metade dos analfabetos do país vivem no Nordeste. Em 2004 a taxa era de 22,4 por cento.

Rumo a Canudos, paragem em Euclides da Cunha, estado da Baía. Lá vive Neide. Está grata. Tem 34 anos, vende fruta e legumes numa pequena loja do centro da cidade de 60 mil habitantes. “Aqui quem fez o ser humano ser gente, ter carácter, poder andar, poder comprar um carro ou uma moto, foi o Lula. Se falar nele todo o mundo beija o chão. Aqui havia tanta gente passando fome. Hoje só não tem uma casa quem não quer. Se perguntar a qualquer nordestino, se fosse para ficar um ano no lugar de Lula na cadeia, eu iria. As pessoas humildes que queriam estudar, com Lula podiam entrar na faculdade. Antes faziam o quê? A maioria, droga. Ele pôs o Bolsa Família, mas o Bolsa Família se chama educação. Eu tenho dois filhos, uma de 20 e um de 14. A minha filha quer terminar letras e o sonho dela é medicina. Eu não podia nem sonhar com isso.”

Neste Nordeste, todos falam de mudanças visíveis. Há um antes de um depois de Lula. Em vez de andarem de jegue anda-se de moto, as casas passaram a ter electricidade, parabólicas, e as crianças vão à escola. E Lula tem um culto próximo ao de António Conselheiro em Canudos. Nordestino do interior, conhecia a vida da gente do Sertão. Era um deles. Esse argumento é imbatível na única região do país onde o PT ganhou nas últimas eleições, com 69.7 por cento dos votos.

A caminho de Canudos, outro desvio: Caetés, cidade onde nasceu Luís Inácio Lula da Silva, em 1945, quando a povoação, hoje com 28 mil habitantes, ainda pertencia ao município de Garanhuns. A casa onde nasceu Lula está perdida numa rede labiríntica de estradas de terra batida. Não há nada a assinalá-la. Mas basta gritar “ó de casa” junto de cada uma das pequenas moradias dispersas por campos agrícolas para todos apontarem na direcção certa. Afinal, são comuns as romarias de admiradores de Lula.

É a única casa em ruínas. Uma construção de taipa com duas janelas e uma porta no meio, rodeada de palmeiras, num terreno arenoso. Já pouco existe do telhado, as paredes estão a desmoronar. Não é a verdadeira casa onde nasceu o ex-presidente, mas uma réplica construída em 2009 com os mesmos materiais e no mesmo no lugar para o filme Lula, o filho do Brasil, de Fábio Barreto, narrativa elegíaca num momento de grande popularidade de Lula. Dez anos depois, tudo parece ter ruído com a casa.

Por uma coincidência que talvez os profetas e santos que têm percorrido o Sertão possam explicar, a visita acontece no dia em que são divulgadas as gravações da conversa entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, respectivamente juiz e procurador no processo Lava-Jato que levou à prisão de Lula da Silva em Abril de 2018. André semeia feijão no terreno separado da estrada por arame; conta que o avô comprou aquelas terras ao pai de Lula e diz que gostaria que a casa fosse reconstruída e transformada em museu. “Por Lula. O que fizeram com ele é uma injustiça. Já viu de onde ele veio?” Mostra a casa como se fosse a verdadeira. Lá dentro está um porco “a engordar para o São João”, diz, enquanto um lagarto grande sobe por uma das paredes. “Ninguém parece se interessar nessa memória, não. Só o povo.”

O povo que no Nordeste parece politicamente menos polarizado do que no resto do Brasil, mas que ama ou odeia com uma intensidade sem atenuante. Muito. E, nesse Sertão, com ideias de bem e de mal perfeitamente identificadas. Se perguntarem ali de que lado está Lula, há um coro que o põe junto a António Conselheiro. São gente do bem. E Euclides da Cunha? O entusiasmo diminui, é o homem que falou de Canudos, mas que quase ninguém leu. O que compôs uma tragédia que é também um épico, um livro sem personagens, com as vozes de gente real, que conta acerca de um apocalipse e nisso é quase bíblico.

Recorremos uma vez mais à clareza de Walnice Galvão no texto de 1981 para ajudar a perceber as ondas de Canudos através da História. “A perturbação que a Guerra de Canudos causou na consciência nacional (...) deve muito, por sua vez, ao livro de Euclides. Esse livro não nos deixa esquecer o que aconteceu e continua acontecendo, põe em xeque a ideologia oficial que postula a índole pacífica do povo brasileiro. Como erradicar essa memória desagradável e perturbadora?”

O confronto

Chega-se a Canudos pelo lado errado, ou seja, sem ver a placa que anuncia Canudos, mas entrando por um descampado ladeado por casinhotos com homens, mulheres e crianças à porta, cabras a cavalos a pastar nas bermas, motoretas em gincanas perigosas e condutores sem capacete. Há música, um forró permanente que dizem ser o das festas juninas. Às portas das casas, famílias inteiras olham numa modorra de sol eterno. Um cavalo não sai da estrada; está a pastar. Há hortas com couves, árvores recém-podadas. Poucos quilómetros depois, a terceira Canudos revela-se num imenso largo, avenida grande onde está montada uma feira. Vende de tudo. Alimentos, roupa, calçado, materiais agrícolas. Perto, montam-se carrosséis, bancas de algodão doce. Homens conversam em bancos sem sombra e os cães dormem nos passeios.

A feira costuma ser a cada sexta-feira. Acontece à quarta porque é Santo António. Um homem passa, de cigarro na mão, calção e camisola de alças. Chama-se Paulo e vive em Canudos há 39 anos. Vai para o mercadinho, a mercearia que vende tudo e fica no largo principal. “Sou cidadão canudense, mas não sou aqui de Canudos; sou do Recôncavo Baiano (região à volta da Baia de Todos os Santos). Vim aqui por causa de uma mulher, me apaixonei pelo lugar e acabei ficando; gosto daqui para mais da conta”, diz enquanto caminha, e esclarecendo que ali não há indústria; há pecuária, criação de bode, plantação de banana e piscicultura no açude de Cocorobó, assim se chama açude que alagou a velha Canudos.

Quando chegou o açude já existia. “Sem o açude era bem pior por aqui. Vim em 1979, a energia funcionava até às 21 horas e a cidade se resumia a esse pedaço aqui”, e aponta para a praça e as poucas ruas envolventes, uma quadrícula pequena. “Chamava-se Vila Cocorobó.”

Paulo é dos poucos referir a violência em Canudos. Conta que não há agência bancária nem multibanco. “Existiram, mas foram vandalizados, até que acabou”. Canudos é nova, mas não será o paraíso. Uma reportagem na Folha de São Paulo dava indicadores preocupantes. Em 2018, segundo uma reportagem recente da Folha, dos 16.752 habitantes, 12.168 estavam inscritos no programa Bolsa Família.

Na mercearia, Dom, rapaz que parece a mascote da cidade, fala da sua depressão e da descoberta da cura na fé. Vive de fazer “jeito “p’rás pessoas”, e mora com a avô. Conhece toda a gente e vai buscar Jamilson. Em Canudos falamos com uma pessoa e percebe-se que todas estão ligadas. Paulo conhece Dom que conhece Jamilson que conhece Maria Botão e também toda a gente de Canudos e arredores, com os seus modos calmos, a forma tranquila de falar e de se movimentar. Jamilson é um dos guias formados pelo Parque Estadual de Canudos para contar a história do lugar aos que vão aparecendo na cidade. Poucos, mas de todo o mundo, curiosos em relação à Guerra e à obra de Euclides da Cunha. “Sou bisneto de uma conselheirista”, conta, referindo-se a uma mulher que lutou ao lado de António Conselheiro. “Sobreviveu porque fugiu. Foi uma das pioneiras da reconstrução da segunda Canudos exactamente em cima da primeira. Seria inundada e depois a minha mãe e a minha avó vieram para cã e construíram outra. É um acto de resistência do povo. E sempre falo, se destruírem essa a gente faz a quarta.”

Jamilson tem 37 anos, nasceu e cresceu ali a ouvir as histórias da avó e da mãe. Depois da inundação, a família dispersou-se, quase toda para São Paulo. Além de guia, tem um bar na cidade e faz fotografia. Conta como foi assistir com a população da terra ao filme A Guerra de Canudos, de Sérgio Rezende, em que José Wilker faz de António Conselheiro. “Uma emoção! Montaram uma tela ao ar livre e todo o mundo veio. Muitos nunca tinha assistido a cinema”. Foi em 1996. Agora está para acontecer outro. As filmagens estão marcadas para o Verão de 2020 e o realizador é o português Miguel Gomes.

A ideia aconteceu por acaso, diz Miguel Gomes. “Em 2015, tinha terminando As 1001 Noites e ia para um festival no Brasil. Levei Os sertões para a viagem e achei uma coincidência cósmica. A terceira parte, a Luta, é impressionante, de um grande virtuosismo. Ainda estava longe de saber a sarilhada em que me ia meter”, diz, falando da ideia da adaptação e dos desafios, criativos e monetários, de pôr Os sertões no cinema. Era só o princípio. Sentiu-se atraído pela estrutura do livro, as repetições, as “ligações caprichosas”, e, lá dentro, “a paixão, a digressão, a ironia, o dramático, o lírico e super-seco”. Ou seja, o que lhe interessou foi a literatura.

O filme vai chamar-se Selvajaria e levará Gomes a Paraty para falar da adaptação de Os sertões numa das mesas da Flip. A adaptação demorou dois anos e a preparação será longa. É preciso construir Canudos como era a do Conselheiro. Será muito perto da actual, mas não se podem perceber as alterações trazidas pelo açude. “Percebemos que era impossível filmar as quatro expedições. Seriam precisos 15 milhões de euros, número inalcançável para mim”. A maneira foi a de partir de um confronto com a Canudos de hoje, incluindo elementos que não estão no livro. “Fomos duas vezes a Canudos, em 2016 e 2017, para tentar agarrar, traduzir em cinema o que vem no livro, e sentir o que existe de actual que nos tocasse e tivéssemos vontade de filmar; levar as nossas sensações e experiência do território. O filme será o confronto essas duas maneiras de sentir o local, a nossa e a de Euclides.”

Jamilson não conheceu Miguel Gomes, mas conhece Dona Joselina, a guardiã da pousada onde ficam todos os que passam por Canudos. Ao contrário da maioria das casas, a de Joselina Oliveira Rabelo está sempre aberta. Fica num dos pontos altos da cidade e tem vista para o açude de Cocorobó. Ao fim daquela tarde, a paisagem, sobretudo de cactos e catinga, é verde. Vêem-se bananeiras e o grande lago. É uma casa grande, pintada de verde, ao estilo colonial, um grande terraço com espreguiçadeiras e uma estátua de António Conselheiro de braços ao alto. Joselina prepara o jantar para hóspedes. São quase da família, tal a regularidade com que aparecem. Há bifes de cebolada, cuscus e mandioca, salada, café e leite de cabra. Miguel Gomes ficou ali quando esteve em Canudos. É a casa ideal para saber o que se passa em Canudos tendo Joselina como anfitriã. À mesa, percebe-se que o Sertão é afinal um lugar pequeno. Todos se conhecem pelo nome, os dali e os que por ali passam. Joselina vai começar a falar, mas um barulho distrai-a. É um “zuadinho” pouco comum na cidade e que vem da praça, do arraial. Conta que nasceu na segunda Canudos, “a que está debaixo de água. Todo o mundo saiu correndo com medo da água; foi triste, as pessoas foram saindo. Os últimos, o açude já estava construído e só faltava chegar a água para cobrir Canudos. No dia 13 de Março passaram 50 anos.”

Ela estava lá, não naquela casa, que é do Governo, onde moravam os engenheiros que construíram o açude. Quando o perímetro irrigado ficou concluído, a casa ficou abandonada e pediram-lhe que ficasse a geri-la. É hoje a pousada Pôr do Sol. “Foi há vinte anos.” Interrompe-se: “Leva uma blusa de frio, menina”, diz à neta de saída para o arraial. E regressa à conversa, remetendo para a Canudos idealizada de que ouviu falar, a do povo organizado de António Conselheiro. “Só não deu certo porque a República tinha nascido naqueles dias e Canudos podia derrubá-la, dizia-se.”

A Canudos actual é povoada por gente que veio para construir o açude e ficou, pelos que regressaram depois do alagar das casas, pelos descendentes, pelos que ouvem dizer que ali é o lugar mais sossegado do Sertão. Será? “Uma das coisas que mais me impressionou num livro com 120 anos foi perceber que não havia uma décalage entre o que ele conta e a actualidade. Encontrei mais pontos de contacto do que diferenças”, diz Miguel Gomes. Os artesãos trabalham da mesma maneira, os campos são cultivados do mesmo modo, os homens movimentam-se com os mesmos gestos. “Muitas coisas pareciam remeter-me para passagens do Euclides. Há qualquer coisa de anacrónico com o Sertão. Vi vacas muito magras a serem sustentadas em varas porque não conseguiam pôr-se em pé e serem alimentadas assim. E vi jegues abandonados. Eles eram usados e agora as motorizadas vieram substituí-los e são usadas como eles eram”, continua o realizador, afirmando que o desafio é filmar a natureza no registo de Euclides da Cunha. “Mas como filmar o lado hiperbólico?”, “o modo como o sertanejo parece ondular pela catinga, de chinelos, numa ilusão de lentidão, de quase indolência” e depois o assomo de energia que tantas vezes se segue e de que a guerra é exemplo.

Tudo leva outra vez à política. “Queria fazer um filme e podia arriscar a um documentário”, confirma, porque “há algo iminentemente político n’Os sertões e é impossível escapar a isso quando, no presente, também se vive numa lógica de barricadas.” Outra confirmação: “ao falar com as pessoas percebi que há quase uma divisão entre conselheiristas e euclidianos e eles não são muito amigos uns dos outros. Espelha a sociedade que temos, em que não se vota por, mas se vota contra.”

Miguel Gomes gostaria de inventar uma distância para poder filmar isso. Talvez ajude ser estrangeiro. Talvez ajude para perceber, por exemplo como Canudos se presta a qualquer apropriação. “O lado religioso, meio apocalíptico, a dimensão colectivista”, especifica. Ele não se quer fixar em nenhum deles, mas dar essa complexidade.

Por exemplo, ater-se no fuxico de Dona Duru, nos pontos pequenos que ela vai dando em retalhos de pano para tecer naperons, mantas, tapetes. Ela é outra das guardiãs da memória de Canudos, outra filha de descendentes da primeira Canudos. Dá pontos enquanto mantém o mito que Euclides da Cunha, em toda a sua paixão, em todo o exagero e erro, eternizou num romance que continua a dividir. “Quanto ainda do Brasil desconhece o Brasil?”, indaga Lourival Holanda, “Como num nevoeiro, o outro está sempre ali, próximo e desconhecido.” E escreve: “Os sertões arrancaram do esquecimento uma região que o país marginalizara.”

E nesse Sertão os sertanejos ainda falam como se o Rio e São Paulo ou Brasília fossem noutro mundo.